- Accueil

- > Revue électronique

- > 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à ...

- > I. Autour des archives d’Argenson

- > D’Anne Larcher à Sophie de Rosen.

Permanence et évolutions dans l’orthographie de la lettre familière

D’Anne Larcher à Sophie de Rosen.

Permanence et évolutions dans l’orthographie de la lettre familière

Par Nicole Proux, Claude Proux, Anne-Sophie Traineau-Durozoy, Philippe Caron, Claudette Roussel, Jeanne Rochaud et Nadine Thoirette

Publication en ligne le 20 octobre 2022

Résumé

Anne Larcher, Constance de Mailly and Sophie de Rosen are three successive marchionesses d’Argenson during the 18th century. A sample of their correspondence is examined from the point of view of their orthography/punctuation. Sophie de Rosen reveals a much better ability in mastering the French spelling. The article discusses the question of her representativity within her generation.

Trois épouses de la branche cadette de l’illustre famille d’Argenson font l’objet d’une enquête sur leur orthographe et leur ponctuation. Sont examinés notamment le balisage du texte, la segmentation des mots, l’orthographe lexicale et, pour l’orthographe flexionnelle, la question de l’accord du participe passé. La discussion des résultats porte sur la représentativité de l’évolution observée dans les lettres de Sophie de Rosen, l’épouse de la troisième génération. En effet elle manifeste un bien meilleur contrôle des formes les plus autorisées.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

D’Anne Larcher à Sophie de Rosen. Permanence et évolutions dans l’orthographie de la lettre familière (version PDF) (application/pdf – 7,0M)

Texte intégral

Introduction

1La recherche sur les écritures féminines dans les archives d’Argenson1 dont témoigne ce volume trouve son origine dans le séminaire de recherche animé à Poitiers par Philippe Caron et Anne-Sophie Traineau-Durozoy de 2012 à 2015. Nicole Pellegrin, historienne des femmes et du genre2, en avait longtemps assuré la responsabilité avec d’autres objectifs. Il se trouvait que ces volumineux cartons abondaient en correspondances féminines pour la période post-classique. L’ampleur du gisement était telle3 qu’il convenait de se fixer dans un premier temps des objectifs raisonnables. La rencontre de l’Histoire, de la Linguistique et de la Paléographie offrait une opportunité intéressante dont il convenait de tirer parti.

2La restriction du champ d’investigation s’est effectuée dans deux directions qui ont permis des observations précises et nouvelles. D’une part le travail de dépouillement s’est délibérément borné à trois épistolières cardinales : les trois épouses successives de la branche cadette dont les archives sont conservées au service commun de la documentation de l’université de Poitiers. D’autre part, au sein du geste épistolaire, la recherche a exclusivement porté pendant trois années sur ce qu’on peut appeler la graphie des lettres, avec ses adjuvants que sont la ponctuation et la mise en page. Nous entendrons par ‘graphie’ non pas le tracé des lettres par la plume mais la façon dont nos épistolières orthographient leurs textes. Nous avons préféré ici le terme ‘graphie’, plus général d’abord, mais aussi moins marqué que le mot ‘orthographe’ qui véhicule, par son étymologie, une notion de norme encore assez étrangère à la période classique. Quant à la question du style épistolaire, sans être éliminée, elle n’a pas été systématiquement approfondie. Une note de Jeanne Rochaud dans ce volume atteste toutefois que cette préoccupation n’est pas étrangère à notre propos comme cadrage indispensable du genre.

3Cette investigation avait pour elle l’intérêt intrinsèque de son matériau d’une part, un regard assez nouveau d’autre part. Au regard des études historiques, en effet, l'intérêt pour le véhicule même du texte et pour son encodage n'est pas l'angle d'étude le plus courant. Il va de soi, en revanche, qu’en linguistique, ce type d'investigation est familier. Il prend place au sein des études sociolinguistiques qui s'intéressent à la diversité sociale des pratiques langagières. Deux axes de recherche lui avaient été assignés :

-

d’une épouse à l’autre, peut-on constater une évolution dans la pratique orthographique ?

-

quelle différence peut-on détecter entre les époux ? De quoi cette éventuelle différence pourrait-elle être le symptôme ?

4Sur trois ans, donc, une dizaine d’étudiants en moyenne a travaillé à mettre en valeur ce gisement documentaire de première main. À l’occasion de ces séminaires, trois types d’activité se sont déroulés :

-

des apports de connaissances orientés vers l’histoire des systèmes graphiques à l’Âge classique et vers une meilleure connaissance historiographique de la famille d’Argenson et de l’éducation des femmes

-

un travail de transcription méticuleux

-

une étude systématique de tous les paramètres de l’écriture : mise en page du texte, graphie des mots d’usage, morphologie flexionnelle des mots variables, avec une attention toute particulière portée à la question des accords grammaticaux.

5L’investigation présupposait, cela va de soi, une bonne connaissance des systèmes graphiques du temps4. En effet, la variation graphique qui n’est pas le résultat d’une ignorance pure et simple obéit le plus souvent à des règles ; les variantes appartiennent à un ensemble vaste de possibles qui se distinguent des cacographies5. Le travail le plus délicat consistait justement à distinguer dans la production manuscrite ce qui était dans la zone des graphies acceptées et ce qui se révélait vraiment cacographique. Nous ne nous flattons pas d’avoir toujours placé au plus juste une ligne de démarcation au demeurant délicate et fluctuante. Il faut en effet savoir que, si la propriété des mots, l’exactitude de la syntaxe sont des domaines cruciaux pour l’appréciation d’un document, en revanche l’orthographe n’est pas encore au xviiie siècle dotée d’un enjeu social important pas plus qu’elle n’est unifiée totalement. Beaucoup d’écrivains que révulserait un barbarisme ou un solécisme, abandonnent sans scrupule leur manuscrit aux compagnons-imprimeurs de leur éditeur qui peuvent alors les mettre en forme selon les habitudes typographiques de leur atelier. L’étude approfondie des livres imprimés révèle en effet des routines différentes selon le type de texte et l’éditeur.

1. Le corpus

6Les trois gisements épistolaires sont de taille très inégale. Nous avons compté 25 lettres pour Anne Larcher (1727-1761)6, 601 pour Constance de Mailly (1760-1782)7 et 154 pour Sophie de Rosen (1811-1824)8. Pourquoi cette disparité ? D’une part ce que conserve la bibliothèque de Poitiers ne constitue pas tout à fait la totalité des lettres échangées entre les époux de la branche cadette de la famille d’Argenson au xviiie et au début du xixe siècle. En effet, certaines missives entre le marquis de Voyer et son épouse Constance de Mailly sont conservées aux Archives nationales9. D’autre part les accidents biographiques des trois couples expliquent largement des différences considérables10. Nous avons décidé de sélectionner, en guise de corpus expérimental, des lettres réparties sur toute la période chronologique (dix lettres d’Anne Larcher, entre 1727 et 1758, dix-sept lettres de Constance de Mailly, entre 1761 et 1782 et dix lettres de Sophie de Rosen, entre 1811 et 1824). Pour les époux, nous avons, autant que possible, choisi des missives pour lesquelles nous avions les réponses de leurs femmes ou les lettres qui précédaient les leurs.

2. Étude contrastive des grandes variables graphiques

7Nous abordons à présent le résultat de nos dépouillements. Le plus gros de cette moisson se laisse regrouper en quatre chapitres : nous nous intéresserons tout d’abord en 2.1. à ce que nous pourrions appeler le « balisage » du texte, c’est-à-dire l’ensemble des moyens mis en œuvre pour faciliter la lecture de ses parties et des ensembles plus petits comme la proposition ou les groupes de mots. Nous procéderons du plus englobant des niveaux vers des ensembles de plus en plus petits correspondant en gros à nos phrases et leurs composants. Puis nous nous dirigerons en 2.2. vers un phénomène microtextuel, la segmentation des mots ou leur soudure. Cette partie nécessite un moindre investissement car c’est probablement sur ce chapitre que nos épistolières se montrent le plus expertes, tout simplement parce qu’elles lisent assez pour s’imprégner de l’image visuelle des mots. De ce point de vue elles se distinguent de ces mal lettrés qui, trop éloignés de la chose écrite, achoppent jusqu’à ce niveau élémentaire. En 2.3., nous aborderons ce qu’il est traditionnellement convenu d’appeler l’orthographe d’usage, ou orthographe lexicale. À ce niveau, le passage de l’oral à l’écrit nécessite une expertise déjà beaucoup plus fine et il en sera de même lorsque nous aborderons en 2.4. la question des accords qui constitue l’essentiel de ce qu’on appelle par tradition l’orthographe grammaticale.

2.1. Organisation générale de la lettre et ponctuation

8La compréhension d’un énoncé exige bien évidemment la connaissance des mots employés et la compréhension des liens qui les unissent. Cette maîtrise n’est pas la seule qui aide le lecteur à s’approprier le message. Dans une communication orale, les intentions du locuteur, ses émotions révélées ou sous-jacentes au moment de l’énonciation sont aussi indiquées par son corps : expressions du visage, gestes, pauses dans l’élocution, intonation de la voix. L’auteur d’un texte écrit dispose, quant à lui, outre les mots, d’un certain nombre d’outils graphiques : les retours à la ligne qui définissent des paragraphes, la ponctuation, l’emploi des majuscules permettent au lecteur de visualiser non seulement le message dans son intégralité, mais aussi de suivre les étapes de son déroulement et de voir les limites qui séparent les mots et les groupes de mots. Ils peuvent même lui donner des renseignements sur la personnalité de l’auteur et son état d’âme au moment de l’écriture.

9Au xviiie siècle, ce balisage varie notamment selon que la production est imprimée ou manuscrite. Les textes imprimés sont présentés et ponctués d’une façon qui ne nous surprend pas trop au premier abord, à quelques exceptions notables près11. Les textes familiers, quant à eux, se signalent par un fonctionnement plus lâche et beaucoup moins normé. Que nous dit notre corpus de l’écrit familier qu’est la correspondance ad famulares écrite par des femmes de haut rang ?

10Les trois générations de dames d’Argenson connaissent ce dispositif mais n’en font que très partiellement usage. Est-ce à dire qu’elles ne savent pas l’utiliser ? Ce serait mépriser les capacités intellectuelles de ces aristocrates cultivées ; mais, pas plus que la majorité des textes de ce genre à cette époque, elles ne respectent de manière scrupuleuse et régulière toutes les règles de présentation et de ponctuation enseignées peut-être par les préceptrices de leurs familles et les religieuses des couvents ou aperçues dans leurs lectures. Pourrait-on voir cependant se dessiner, d’une épistolière à l’autre, une progression vers des graphies de plus en plus autorisées?

2.1.1. Attaque et clôture

11Presque cent ans séparent la première et la dernière lettre de notre corpus (1727-1824). Toutes les trois précisent le lieu et la date de leur écriture. Anne Larcher fait preuve d’une certaine fantaisie, portant parfois ces indications non pas au début, mais en fin de lettre, omettant de préciser le lieu, alors que ses belle-fille et petite-fille par alliance notent ces repères en haut, à droite de la première page, avec une régularité irréprochable. Aucun de leurs textes ne commence par un alinéa mais il se clôt par un paraphe, lequel tient lieu de signature et indique la fin du message.

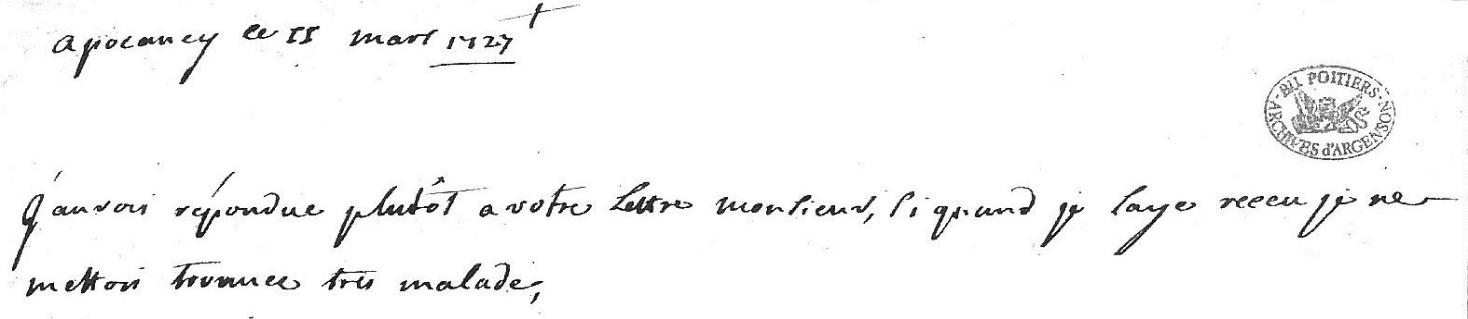

12Dans notre corpus de cinq lettres rédigées par Anne Larcher entre 1727 et 1758, quatre commencent par une majuscule, deux ont un signe de ponctuation finale, dans une lettre de 1727 après les indications spatio-temporelles et dans une lettre de 1728 à la fin du message12.

(1) Anne Larcher, le 15 mars 1727 :

apocancy ce 15 mars 1727

J’aurois répondue plutôt a votre lettre monsieur, ∫i quand je laye receu je ne

me∫tois trouuez tres malade; (carton P16)

(2) Anne Larcher, le 2 décembre 1728 :

J’embra∫∫e mes enfants de tout mon coeur

apocancy ce 2. decembre 1728. (carton P16)

13Trois années seulement séparent la dernière lettre d’Anne Larcher que nous avons étudiée (1758) et la première de Constance de Mailly (1761) ; on note dans les cinq lettres consultées, rédigées par cette dernière entre 1761 et 1782, une indifférence totale pour la majuscule initiale.

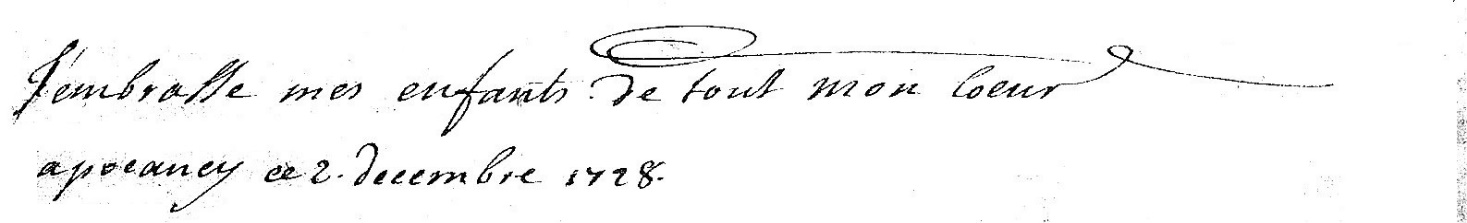

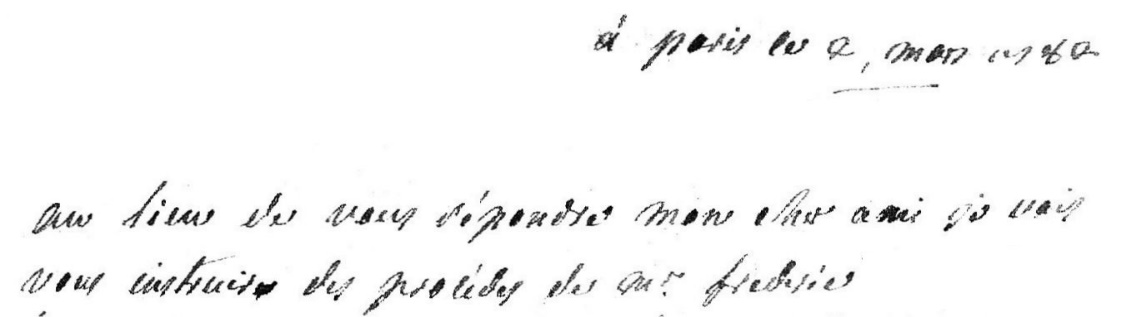

(3) Constance de Mailly, le 2 mars 1782 :

à paris ce 2, mars 1782

au lieu de vous répondre mon cher ami je vais

vous instruir#e# des procédes de m.r frederic (carton P174)

14Elle a cependant une certaine conscience de la borne finale ; ses lettres se terminent souvent par une virgule, et ceci indépendamment de leur date d’écriture. Mais tracer un signe pour indiquer que le message est clos n’est pas devenu une habitude, comme le montre cette lettre de 1782 dont le seul indice de fin est le paraphe.

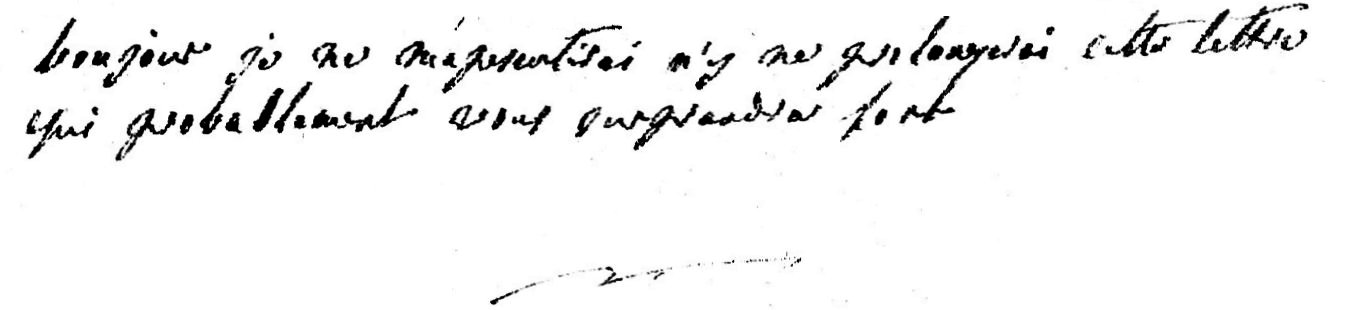

(4) Constance de Mailly, 1782 :

bonjour je ne m’apesentirai n’y ne prolongerai cette lettre

qui probablement vous surprendra fort (carton P174)

15Plus de vingt ans plus tard, Sophie de Rosen a acquis l’automatisme de signifier le début de son texte par une majuscule et la fin par un point. Les dix lettres de notre corpus écrites entre 1811 et 1824 possèdent ces bornes.

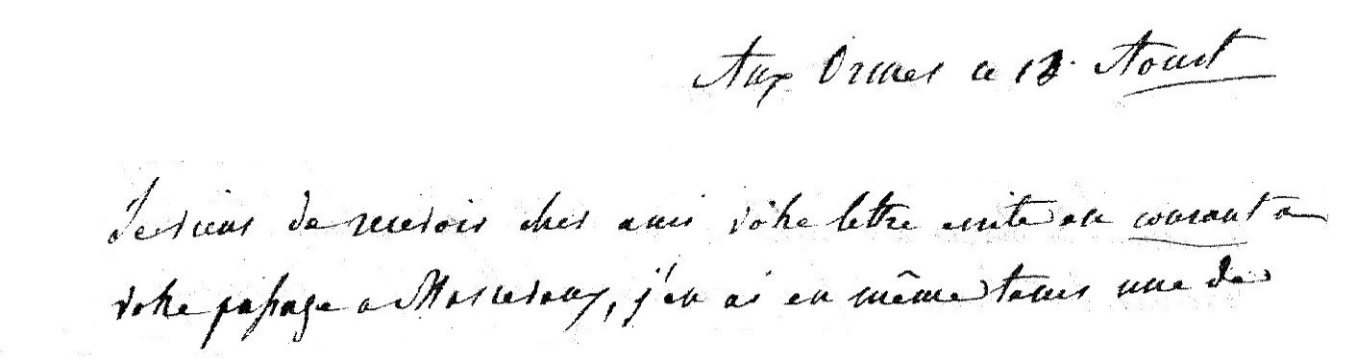

(5) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

Aux Ormes ce 12. Aoust

Je viens de recevoir cher ami votre lettre ecrite en courant a

votre pa∫sage a Mascevaux, j’en ai en même tems une de

adieu cher ami je v.[vous]aime et v.[vous] embra∫se de tous mon cœur. (carton P407)

16Les trois épouses d’Argenson ont donc acquis l’art de présenter une lettre, datée, localisée, parfois signée, en tout cas conclue par un paraphe. En revanche, le balisage initial et final du texte n’a pas atteint le même degré de maîtrise chez les unes et les autres : amorcé par Anne Larcher, presque ignoré par Constance de Mailly, il est tout à fait intégré par Sophie de Rosen.

2.1.2. Paragraphes et alinéas

17Le lecteur d’un texte a aujourd’hui un aperçu de la progression de l’énoncé grâce à son architecture figurée par le découpage en paragraphes. Anne Larcher connaît cette possibilité ; alors qu’une lettre écrite en 1727 se présente comme un monobloc de 56 lignes, une lettre de 1745 de 28 lignes plus un post-scriptum comporte deux retours à la ligne justifiés, avec une virgule pour notifier la fin de l’expression d’une information, mais pas d’alinéa, ni de majuscule pour débuter le nouveau paragraphe.

18Sa belle-fille, Constance de Mailly, est capable de structurer son texte, mais ne le fait pas systématiquement. La lettre écrite le 3 août 1779 comporte un premier paragraphe de quarante-et-une lignes dans lequel elle évoque la situation politique de la France ; aucun signe de ponctuation ne signale la fin du thème ; seul un retour à la ligne sans alinéa, sans majuscule, est effectué pour changer de sujet et donner des nouvelles des enfants et de sa santé. Deux ans et demi plus tard, le 2 mars 1782, elle écrit une longue lettre dans laquelle elle se révèle préoccupée ; elle présente à son mari les causes de son ressentiment vis-à-vis d’une tierce personne en quatre-vingt deux lignes ininterrompues.

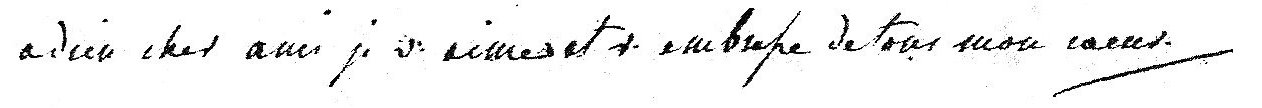

19Sophie de Rosen a également une vision assez linéaire, plate du texte ; aucun changement de sujet n’est vraiment matérialisé par un retour à la ligne et pourtant elle éprouve parfois le besoin de signaler qu’elle en a terminé avec un thème en traçant un point-virgule. La lettre du 12 août 1813 nous en donne un exemple. Dans cet extrait, elle rapporte à son mari les compliments qu’on lui a adressés sur le talent de leur fils pour l’écriture puis, après le point-virgule, elle aborde un autre sujet, le voyage du lendemain pour un château voisin.

(6) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

, mais il __

faudroit bien se garder de dire a René que ses lettres sont ainsi

examinées, cela ne feroit que l’intimider, et nuirait a son style qui

ne peut pas encore etre tres formé ; hier après avoir consulté tous

les Baromettres ; m’etre levée dès 7. heures du matin en enrageant (carton P407)

20L’esquisse d’une évolution dans la présentation des lettres des trois générations de femmes n’est donc pas rectiligne. Anne Larcher effectue parfois des retours à la ligne justifiés ; presque quatre-vingts ans plus tard, la femme de son petit-fils n’en a cure. Elle commence souvent ses lettres par une majuscule, sa belle-fille ne le fait jamais. En revanche, la plus jeune a conscience de la fin du développement d’un thème, aussi petit soit le moyen qu’elle emploie pour la figurer. Pourtant les lettres que son mari, Marc-René-Marie Voyer d’Argenson, lui envoie sont des modèles de segmentation.

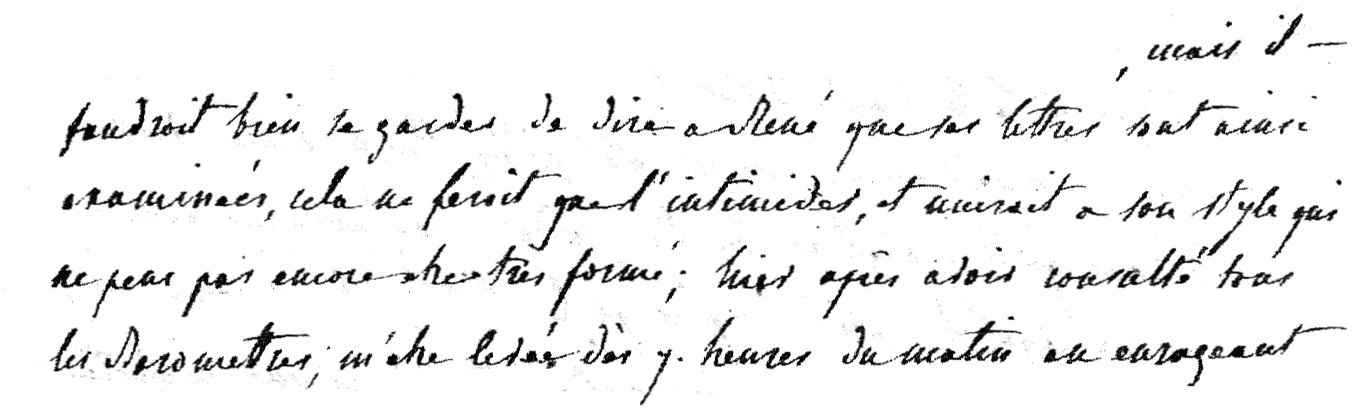

(7) Marc-René-Marie Voyer d’Argenson, le 15 août 1813 :

Ma∫evaux 15 aoust 1813.

Puisque vous avez lu la lettre vous trouveriez très

mauvais de ne pas connaitre la réponse, la voici, envoyez la

à son adre∫se.

Je desire recevoir avant mon départ d’ici laprocuration13

dont M. [Monsieur] Delaunay vous a envoyé le modèle, si elle n’estoit pas

partie quand vous recevrez cette lettre leplus sur est de l’adre∫ser

à M. [Monsieur] Ehrhan, je lui lai∫serai des instructions en conséquence.

Sans doute plus je vois approcher le moment de quitter

mes occupations d’ici et plus je sens combien elles en souffriront,

mes discu∫sions avec Stehlin14, le proçès d’heims prunn15, un autre avec

Bollwiller qui est en train d’accomodement, mon Etabli∫sement des

forges, les bois à Exploiter et en fin les biens des communes qui vont

se vendre et la nécé∫sité ou je suis d’acheter un ou deux paturages

de montagnes pour vos fermiers ; tout cela devrait me retenir

mais ne ^me^ fait pas varier, je tâcherai de lai∫ser des instructions pour (carton P407)

21La visibilité de la structure du texte est on ne peut plus nette : des paragraphes ayant une unité de sens, commençant par un retrait à la première ligne, une majuscule et se terminant par un point. Presque quarante ans auparavant, son père, le marquis de Voyer, découpait déjà son texte en paragraphes. En juin 1772, Constance de Mailly recevait une lettre que son mari lui avait adressée de Falaise. Trois sujets y étaient traités en trois paragraphes. L’emploi de la majuscule initiale et du point final n’était pas systématique mais l’organisation était claire. Le mimétisme n’avait pas non plus opéré chez Constance de Mailly.

2.1.3. Les signes de ponctuation : approche quantitative

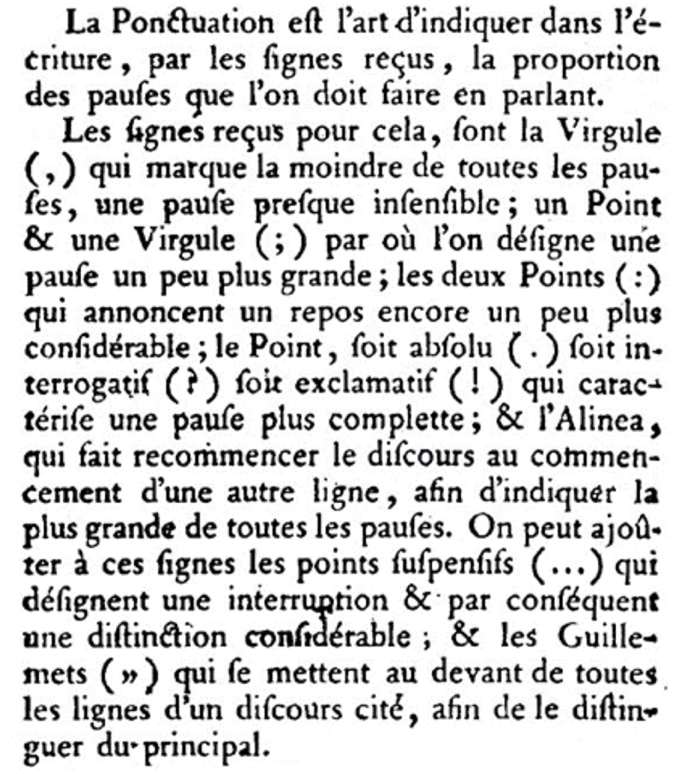

22La ponctuation est un autre outil dont l’auteur d’un écrit dispose pour rendre plus compréhensible ce qu’il a l’intention de communiquer. En 1727, Nicolas Beauzée (1767, tome I : 577 et s.) met en valeur la nécessité de la ponctuation dont il fixe les règles.

23On remarquera que le critère de distinction entre les signes de ponctuation est essentiellement la longueur de la pause.

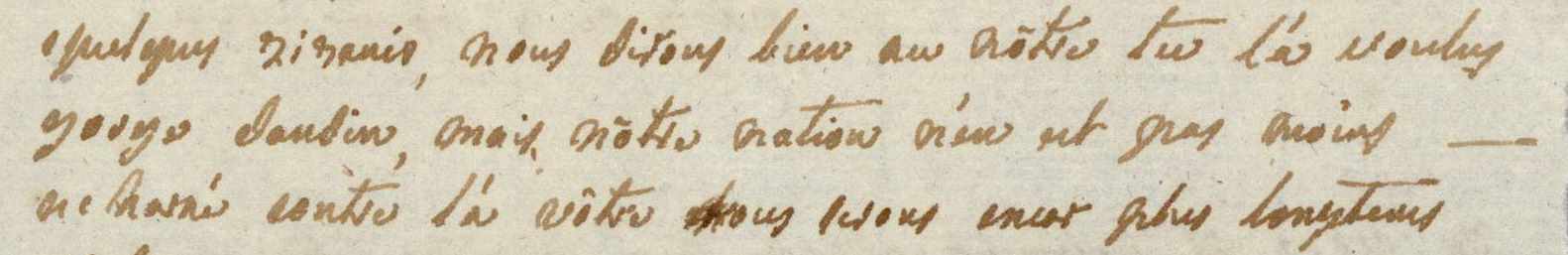

24Les trois dames d’Argenson utilisent la plupart des signes à l’exception des parenthèses, des deux-points et des guillemets. Il est vrai que ces derniers n’auraient été nécessaires que peu de fois, les paroles étant rarement rapportées au discours direct. Quand elles le sont, aucun signe ne les encadre, comme dans cette lettre de Constance de Mailly du 3 août 1779 :

(8) Constance de Mailly, le 3 août 1779 :

[…] nous disons bien au nôtre tu lá voulus

gorge dandin, mais nôtre nation n’en est pas moins __

acharné contre lá vôtre […] (carton P174)

25On remarque dans notre petit corpus de lettres rédigées par Anne Larcher un recours croissant à la ponctuation au fil des années.

|

Lettre du |

Nombre de lignes |

Nombre de signes |

Nombre de points |

Nombre de points-virgules |

Nombre de virgules |

|

15/03/1727 |

56 |

25 |

2 |

3 |

20 |

|

17/06/1745 |

32 |

30 |

2 |

0 |

28 |

|

17/xx/1758 |

11 |

9 |

1 |

0 |

8 |

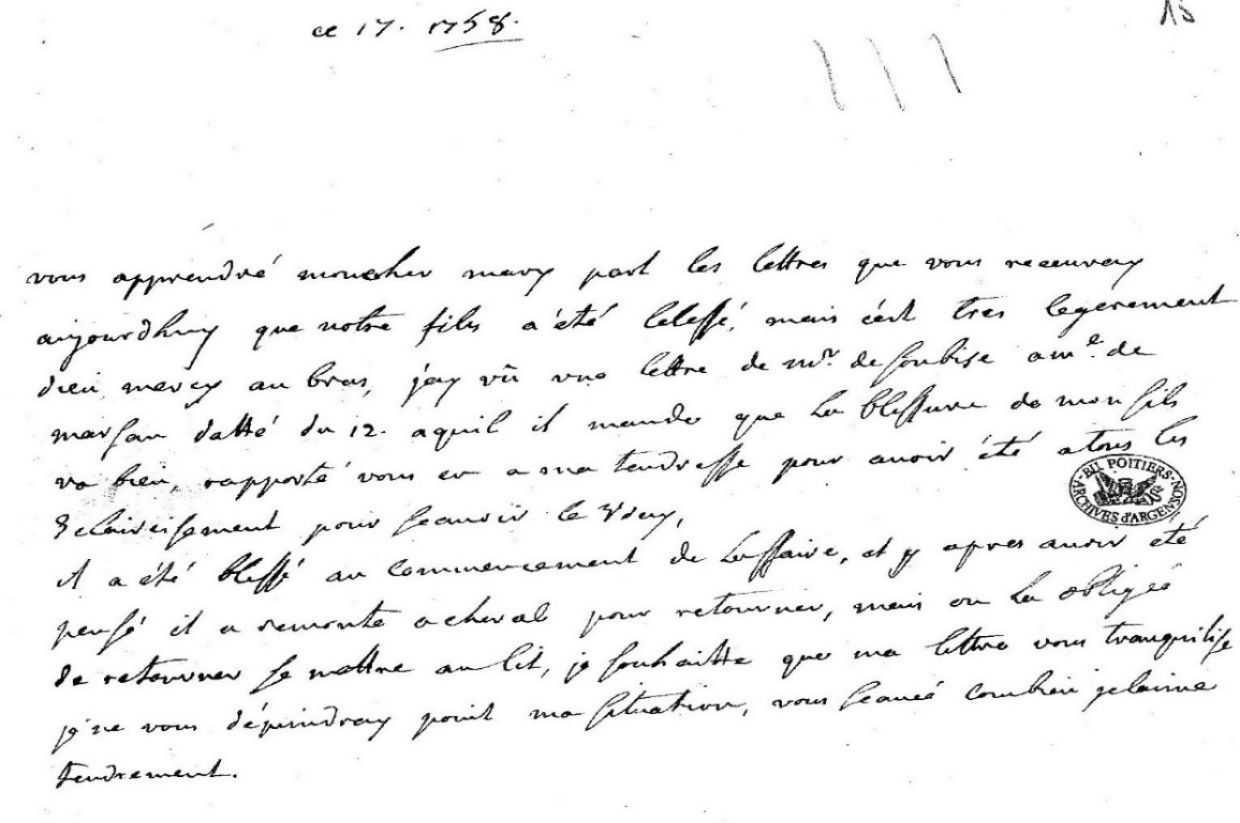

26Voici la courte lettre, la dernière conservée dans les archives d’Argenson, qu’Anne Larcher envoie à son mari pour le prévenir de la blessure de leur fils à la guerre16 ; malgré son émotion, deux paragraphes sont ponctués de neuf signes, dont un point final :

(9) Anne Larcher, 1758 :

vous apprendré moncher mary part les lettres que vous receuray

aujourdhuy que votre fils a été ble∫∫é, mais cést tres legerement

dieu mercy au bras, jay vû vne lettre de m.r [monsieur] de ∫oubise am.e [a madame] de

mar∫an datté du 12. aquil il mande que la ble∫∫ure de mon fils

va bien, rapporté vous en a ma tendre∫∫e pour auoir été atous les

Eclairci∫ement pour ∫cauoir le vray,

il a été ble∫∫é au commencement de laffaire, et #y# après auoir été

pen∫é il a remonte a cheval pour retourner, mais on la obligée

de retourner ∫e mettre au lit, je ∫ouhaitte que ma lettre vous tranquili∫e

je ne vous dépeindray point ma ∫ituation, vous ∫cauée combien jelaime

tendrement. (carton P407)

27Bien sûr, la ponctuation n’est pas la nôtre, mais les chiffres montrent une progression : Anne Larcher trace en moyenne un signe pour deux lignes en 1727 et presque un signe par ligne en 1745 et 1758.

28Constance de Mailly n’accorde pas une attention particulière à la ponctuation et cette attitude ne change pas au fil des ans.

|

Lettre du |

Nombre de lignes |

Nombre de signes |

Nombre de points |

Nombre de points-virgules |

Nombre de virgules |

|

15/06/1761 |

40 |

16 |

3 points d’exclamation |

0 |

13 |

|

03/08/1779 |

54 |

19 |

1 |

0 |

18 |

29Sophie de Rosen se distingue par une utilisation plus fréquente de la ponctuation. Elle ménage de nombreuses pauses dans son discours qu’elle matérialise par des signes. Le souci de ponctuer se dessine nettement chez elle, avec la même prédilection pour la virgule que les deux épistolières précédentes.

|

Lettre du |

Nombre de lignes |

Nombre de signes |

Nombre de points |

Nombre de points-virgules |

Nombre de virgules |

|

03/06/1813 |

75 |

66 |

1 |

9 |

56 |

|

12/03/1824 |

27 |

27 |

1 |

2 |

24 |

2.1.4. Distribution de la ponctuation dans le texte

30Comment les trois dames d’Argenson distribuent-elles les signes de ponctuation pour délimiter, à l’intérieur des paragraphes, leurs diverses unités ? Il faut pour en juger se déprendre de nos réflexes de balisage, lesquels sont largement dépendants de la notion de phrase. Or si le mot phrase existe de longue date dans la langue, il est loin de porter au xviiie siècle le concept qui nous est familier aujourd’hui. Le Dictionnaire de l’Académie française, dans sa première édition de 1694, la définit ainsi, de façon très lâche : « Façon de parler. Assemblage de mots sous une certaine construction. » On ne voit pas là poindre le type d’organisation particulier que nous appellerions aujourd’hui phrase. L’édition de 1762 supprime la première partie de la définition, mais garde la seconde dans son intégralité. Jean-François Féraud, en 1787-1788, dans le Dictionaire critique de la langue française, apporte un net rectificatif : « Phrâse est la réunion de plusieurs mots qui forment un sens complet17». Cette évolution, certes légère, reflète une mutation bien décrite par Jean-Pierre Seguin dans son livre L’invention de la phrase (Seguin 1993). Selon sa soigneuse étude génétique, il résulte qu’il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour qu’apparaisse peu à peu le concept d’une unité textuelle dont le noyau hiérarchiquement supérieur est un verbe conjugué à un mode personnel. En l’absence de ce type de découpage textuel, la conception du texte est largement différente de la nôtre, beaucoup plus plate et largement déterminée par le modèle de la diction orale, familière ou rhétorique selon les genres.

31Comme on pourrait s’y attendre, nos épistolières n’ont guère encore l’intuition de ce genre de hiérarchisation à venir. Ce que nous serions tentés d’identifier comme phrases avec le concept actuel n’est souvent pas ponctué et lorsqu’il l’est, c’est la virgule qui prédomine comme le signe d’une sorte de respiration.

32Les deux premières épistolières ne font qu’épouser une tendance qui correspond bien à leur époque. Il y a bien des ponctuations au fil du discours, mais ce n’est pas une notion de complétude sémantico-syntaxique qui les dicte. Or Sophie de Rosen présente déjà un paysage différent. Non pas qu’elle éprouve le besoin de marquer ce que nous appellerions phrase d’un point, mais elle semble bien ponctuer son discours d’une façon plus conforme à notre canon de la phrase grammaticale. Rares sont les « phrases » dont la fin n’est pas marquée : elles ne sont que onze pour un total de quatre-vingt-quinze. Cette épistolière n’utilise le point que pour marquer la fin de la dernière phrase de sa lettre ; la clôture d’un thème (que nous marquons de nos jours par un retour à la ligne) est souvent notifiée par un point-virgule, et la fin d’une simple phrase par une virgule. Cette distribution montre qu’elle a une conscience de la structuration du texte et qu’elle se soucie de la marquer d’un signe. Peut-être est-elle influencée par la lecture des lettres de son mari qui utilise une ponctuation normée : toutes les « phrases » des deux lettres de Marc-René-Marie d’Argenson que nous avons lues se terminent par un point ou un point-virgule. La majuscule est toujours tracée au début de la première phrase du texte et de la première phrase des paragraphes ; son emploi n’est pas aussi systématique au cours du texte.

33À l’intérieur de ce que nous appellerions aujourd’hui une phrase, nous utilisons des signes, généralement des virgules, pour encadrer ou séparer des propositions, des circonstants, des vocatifs, des adverbes de phrase, des énumérations, des appositions. Au XVIIIe siècle, c’est essentiellement la notion de pause et de longueur de la pause qui préside à la ponctuation. Comme les correspondances familières sont souvent lues à haute voix à l’entourage, la ponctuation semble plutôt guidée par cette respiration sous-jacente à la lecture.

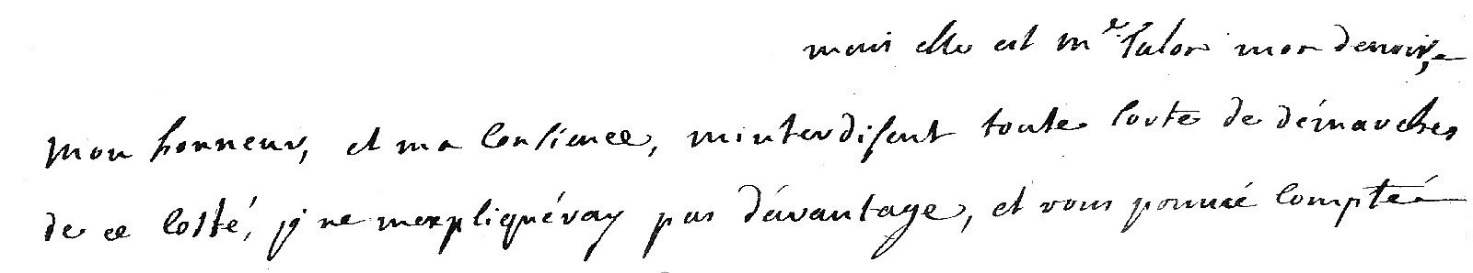

34Observons un extrait de la lettre d’Anne Larcher du 15 mars 1727. La fin de la première proposition, « mais elle est M.e Talon », n’est marquée d’aucun signe ; en revanche, des virgules séparent les trois dernières propositions et les trois groupes nominaux sujets de « minterdisent ».

(10) Anne Larcher, le 15 mars 1727 :

mais elle est m.e. [madame] Talon18 mon devoir, __

mon honneur, et ma con∫ience, minterdi∫ent toute ∫orte de démarches

de ce costé, je ne mexpliquéray pas dávantage, et vous pouuée compté __ (carton P16)

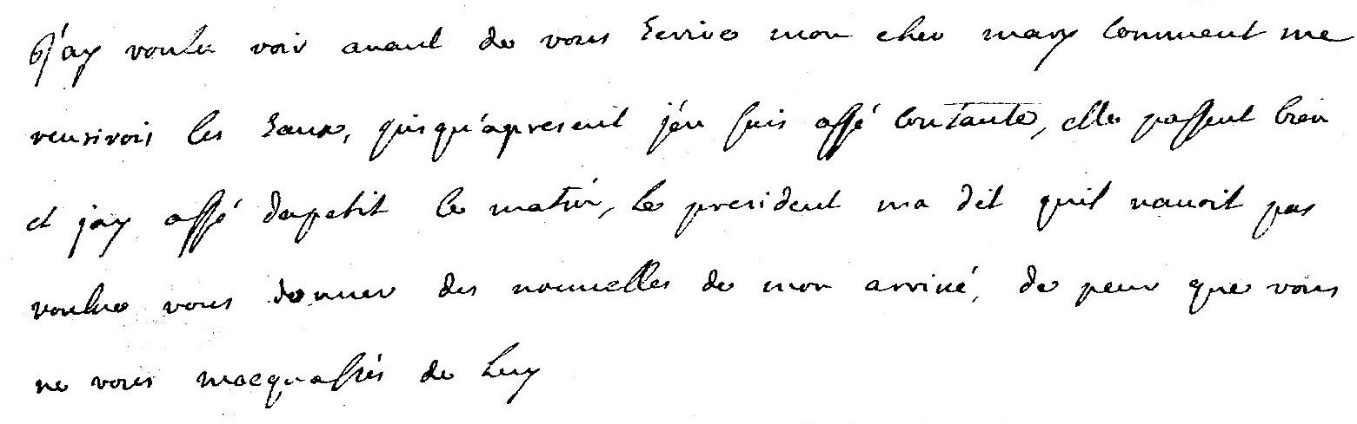

35Examinons à présent le début d’une autre de ses lettres, écrite le 15 juin 1745. Des virgules séparent les propositions (et marquent également la fin d’une phrase).

(11) Anne Larcher, le 15 juin 1745 :

J’ay voulu voir auant de vous Ecrire mon cher mary comment me

reusirois les Eaux, jusqu’apresent jén ∫uis a∫∫é contante, elle pa∫∫ent bien

et jay a∫∫é dapetit le matin, le president ma dit quil nauoit pas

voulue vous donner des nouuelles de mon arriué, de peur que vous

ne vous mocqua∫∫iés de luy (carton P16)

36Constance de Mailly quant à elle trace quelques virgules pour séparer des éléments mais elles sont en nombre insuffisant à nos yeux pour comprendre d’emblée l’articulation interne de la phrase.

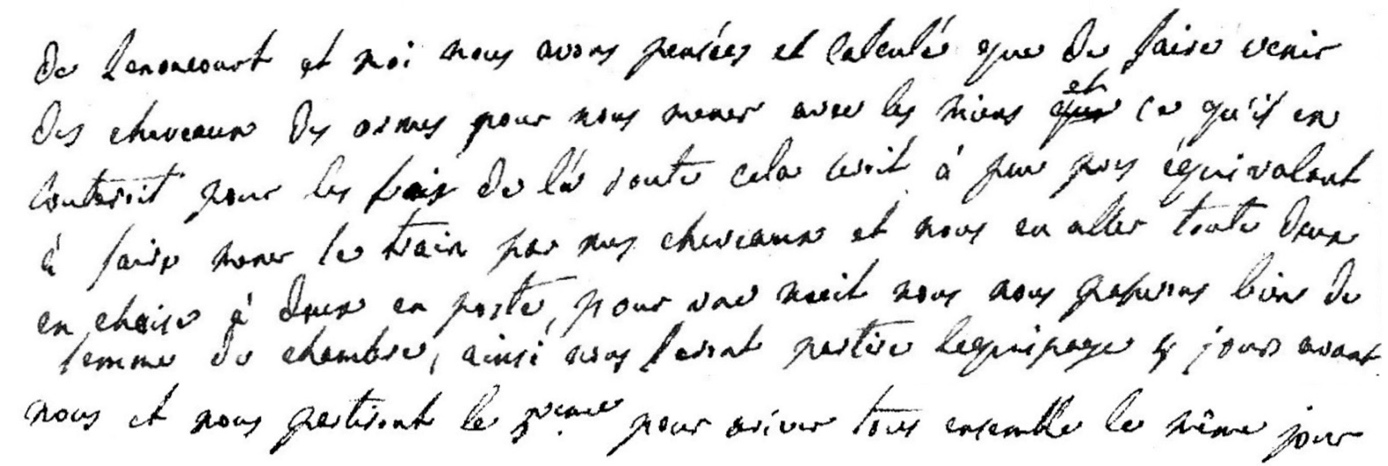

(12) Constance de Mailly, 5 juillet 1767 :

De Lenoncourt et moi nous avons pensées et calculé que de faire venir

des cheveaux des ormes pour nous mener avec les miens #que# ^et^ ce qu’il en

couteroit pour les frais de lá route cela seroit à peu pres équivalent

à faire mener le train par nos cheveaux et nous en aller toute deux

en chaise à deux en poste, pour vne nuit nous nous passerons bien de

femme de chambre, ainsi nous feront partire lequipage 4 jours avant

nous et nous partiront le 3.eme jour pour ariver tous ensemble le même jour (carton P174)

37Les deux virgules encadrant la proposition « pour vne nuit nous nous passerons bien de femme de chambre » font office de parenthèses ; au moins une autre virgule aurait été nécessaire pour ménager une pause dans cette longue phrase dont la fin n’est pas ponctuée.

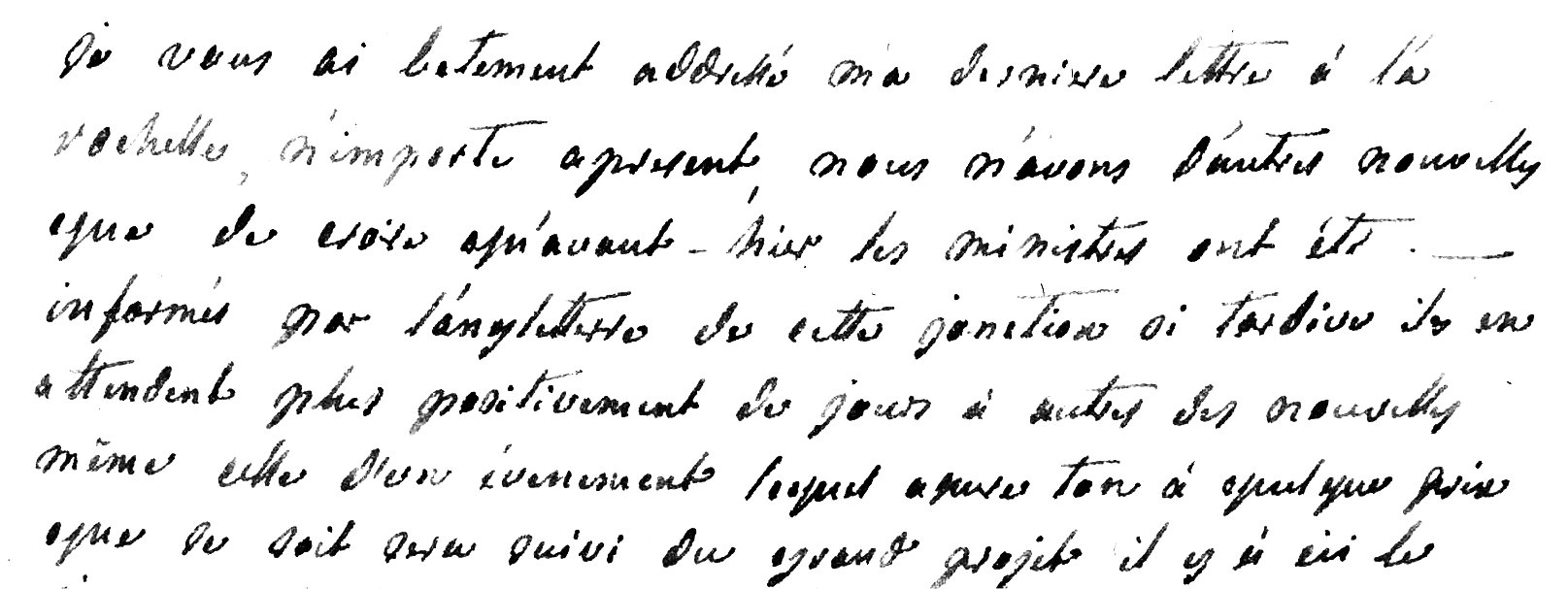

38Le même constat d’absence, selon nos critères, s’impose ci-dessous :

(13) Constance de Mailly, 3 août 1779 :

je vous ai betement addressé m’a derniere lettre à lá

rochelle, n’importe apresent, nous n’avons d’autres nouvelles

que de croire qu’avant-hier les ministres ont été __

informés par l’angletterre de cette jonction si tardive ils en

attendent plus positivement de jours à autres des nouvelles

même celle d’un évenement lequel assure ton à quelque prix

que se soit sera suivi du grand projet il y à ici le (carton P174)

39En revanche, la lecture des lettres de Sophie de Rosen est beaucoup plus balisée pour un lecteur contemporain grâce à la présence de nombreux signes (virgules et même points-virgules) qui séparent des propositions, des appositions, des accumulations.

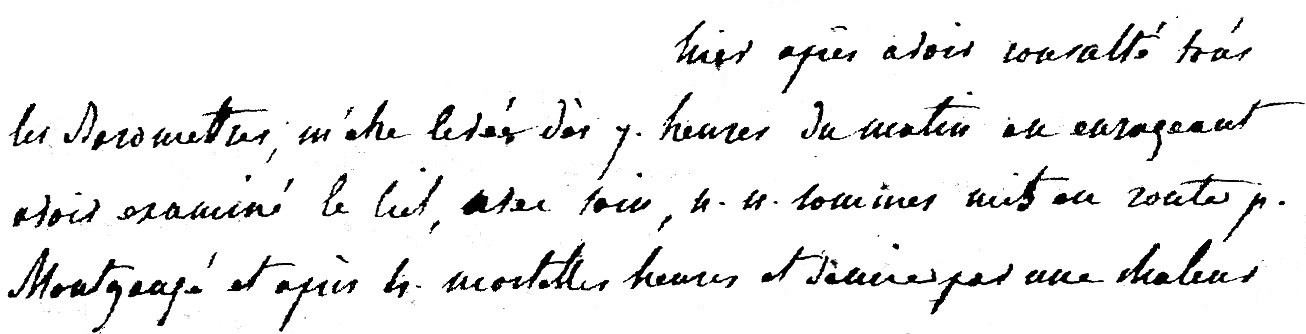

(14) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

hier après avoir consulté toús

les baromettres; m’etre levée dès 7. heures du matin en enrageant

avoir examiné le Ciel, avec soin, n.[nous] n. [nous] sommes mis19 en route p. [pour]

Montgaugé et après 4. mortelles heures et demie par une chaleur (carton P407)

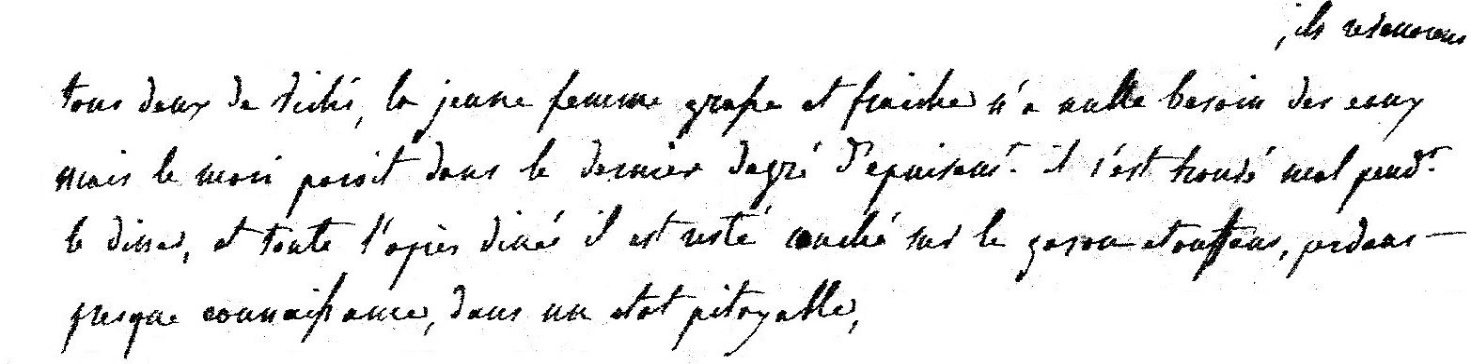

40Dans l’extrait suivant, des virgules séparent les participes présents décrivant l’état alarmant de Monsieur de Choiseul.

(15) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

, ils revenoient

tous deux de Vichi, la jeune femme gra∫se et fraiche n’a nulle besoin des eaux

mais le mari paroit dans le dernier degré d’epuisem.t [epuisement]il s’est trouvé mal pend.t [pendant]

le diner, et toute l’après diné il est resté couché sur le gason etouffant, perdant __

presque connai∫sance, dans un etat pitoyable, (carton P407)

41Nous sommes, avec ce texte, de plus en plus proches de nos réflexes contemporains. Il semble bien que nos trois épistolières représentent deux états de la structuration du texte familier : Anne Larcher et Constance de Mailly ont encore du texte une image de continuité scandée par quelques respirations, tandis que Sophie de Rosen s’approche plus ou moins consciemment d’une autre vision du texte, celle de son mari, à savoir une succession d’unités, d’isolats ayant une certaine autonomie syntaxique et sémantique par rapport à un avant et un après.

2.2. La segmentation des mots

42Séparer les mots les uns des autres par des espaces suppose une connaissance lexicale sous-jacente, c’est-à-dire un répertoire mis à jour du lexique. Mais il suppose aussi l’habitude de distinguer les mots écrits par un espace. Nous avons rencontré des difficultés dans la transcription de nos lettres car la segmentation n’a pas qu’une forme cardinale attendue, l’interruption du trait de plume et l’aménagement d’un espace. Il arrive assez souvent par exemple que le trait final soit continu mais qu’il soit allongé de telle façon qu’il mime un espace réel avant le dessin de la première lettre suivante. Dans bien des cas, on suspecte une simple facilité de plume. À l’inverse, il arrive que la plume s’interrompe minimalement mais que l’espace ménagé soit si minime que visuellement il semble traiter les deux mots comme un seul segment graphique. Ce cas particulier n’est qu’un exemple de perplexité car l’espacement entre les mots, le déplacement fréquent des accents vers l’aval et le tracé des lettres situées en frontière de mots nous posent parfois problème. Il y a un continuum qui, de l’espace nettement matérialisé par une levée de la plume, mène à la soudure parfaite de deux mots graphiques que nous séparerions.

43Ces types d’interprétation scabreux mis à part, on constate que nos épistolières segmentent les mots de façon massivement correcte. Ce qui peut nous surprendre, en revanche, c’est la soudure presque généralisée d’un mot grammatical monosyllabique et du mot subséquent. Ce phénomène n’a rien de spécifiquement féminin. Sans être systématique, il est suffisamment fréquent pour faire partie de la généralité des usages manuscrits. Nous sommes ici dans une zone de large tolérance. Elle conduit par exemple à négliger l’apostrophe d’un monosyllabe élidé et à le coller au mot subséquent. Des produits graphiques comme « quelle » pour « qu’elle », « beaucoup dégard » pour « beaucoup d’égard » abondent, et pas seulement chez les indoctes. Ces pratiques graphiques ancestrales traduisent tout simplement l’unité prosodique du groupe. Au reste, elles sont communes aux époux. Nous sommes plus ici dans l’usage relâché que dans le domaine de la faute.

44Plus bizarre pour nous est le phénomène inverse, à savoir la séparation d’un mot monosyllabique en deux unités graphiques. Ainsi Constance de Mailly écrit-elle en 1782 c’y pour ci, l’a pour le déterminant la, s’a pour sa. Ce type de faute plusieurs fois répété nous semble bien montrer que le rôle précis de l’apostrophe n’est pas clair. Du coup une sorte d’analogie frauduleuse joue sur des mots monosyllabiques. Pour le reste, on ne sera pas surpris que le trait d’union soit pratiquement inconnu, remplacé le plus souvent par une soudure ou un espace.

45Voici la transcription d’une lettre d’Anne Larcher qui donnera sur quelques lignes une idée de ce type de phénomène et de sa fréquence :

(16) Anne Larcher, 1er mars 1756 :

ce lundy 1 mars 1756

rep. le 2.20

vous ∫caués ce que vous mavés promis, mon cher mary

pour mr [monsieur] Don-zembray21, voicy mr [monsieur] de∫allier mort, je vous

prie de vous re∫ouuenir de luy, et dén22 parler au roy

comme vous me laués promis il y a deux ans, il y en

a dejat eü bien de donnés depuis ce temps, et jencouray

que je∫erois flatés que mon cousin léut depréferance, il

me∫emble même quil ∫eroit honneste avous de luy faire

auoir, part raport amoy, je ∫erois tres ∫ensible a cette

marque d’attention de votre part, ma∫ante est vn peut

meilleur, jevous Embra∫∫e mon cher mary detout moncoeur23 (carton P16)

46Cette lettre illustre bien l’habitude de souder les mots grammaticaux monosyllabiques avec le mot suivant, mais propose également un découpage des mots satisfaisant dans l’ensemble. Ce n’est donc pas sur ce chapitre que nos épistolières exhibent un manque de connaissances. La lecture qui leur est familière contribue certainement à une imprégnation visuelle qui, répétée, finit par faire son effet assez tôt dans leur carrière d’épistolière.

2.3. L’orthographe lexicale

47C’est sans doute, avec l’orthographe grammaticale, la partie de notre orthographe la plus difficile à acquérir. La mémorisation du stock lexical de base pose à tout un chacun des problèmes jusqu’à un âge assez avancé de la jeunesse. Polysémie graphique, synonymie graphique, graphie muette sont, au XVIIIe siècle comme aujourd’hui, à l’agenda problématique de tous les apprenants. Le cas de la consonne /s/24 est sans doute le meilleur cas d’école : on peut lui trouver en effet au moins six corrélations écrites : s-, -ss-, sc, ç, c et -t(ion). Le choix nécessite le plus souvent la mémorisation visuelle pure et simple, surtout chez les mal-lettrés qui ne peuvent s’appuyer aisément ni sur l’étymologie, ni sur des connaissances historiques. Ce domaine donne alors lieu à des graphies erronées, mais nos épistolières n’achoppent pas systématiquement ; il s’en faut de beaucoup. Comme dans le cas de la segmentation des mots (voir 2.2.), la lecture, à défaut d’un apprentissage durable au couvent, pallie les carences et l’on peut dire sans grand risque que 80% des mots sont convenablement épelés et écrits chez nos deux premières épistolières. Elles ont donc acquis une certaine expertise de façon probablement empirique.

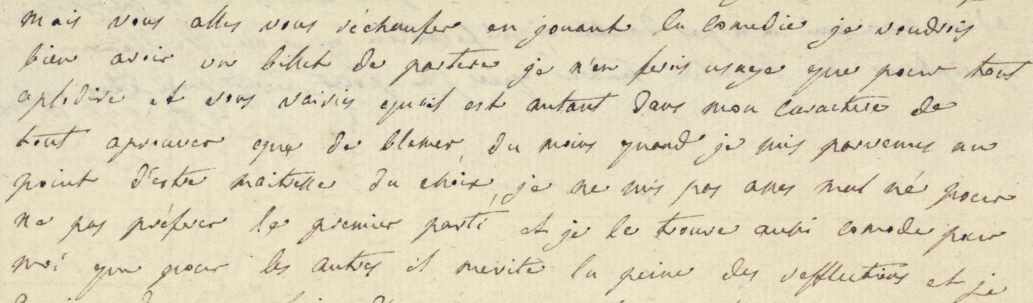

48Nous passerons donc en revue les principales sources de cacographies sans entrer dans le détail des erreurs isolées qui peuvent parfois correspondre à une inattention. L’une des confusions les plus fréquentes, qui est à la frontière de la cacographie mais correspond plutôt à des graphies mondaines finalement assez courantes, est celle des lettres géminées, en d’autres termes des consonnes doubles, dont voici un exemple dans une correspondance de Constance de Mailly :

(17) Constance de Mailly, 2 mars 1762 :

mais vous alles vous réchaufer en jouant la comedie je voudrois

bien avoir vn billet de partere je n’en ferois usage que pour tout

aplodire et vous vairies qu’il est autant dans mon caractere de

tout aprouver que de blamer, du moins quand je suis parvenus au

point d’estre maitresse du choix, je ne suis pas asses mal né pour

ne pas préferer le premier parti et je le trouve aussi comode pour

moi que pour les autres il merite la peine des refflections et je (carton P174)

49Dans ce passage, on voit que les consonnes doubles sont un casse-tête pour elle. La plupart du temps elle les simplifie (réchaufer, partere, aplodire, aprouver, comode) dans ce passage, mais il y a de très fréquentes exceptions à cette tendance dans l’ensemble de sa correspondance. Et cette zone de l’orthographe n’est pas encore totalement gravée dans le marbre, de telle façon que nous sommes dans ce cas aux lisières de la faute. On notera à l’inverse un dédoublement du <f> (sans doute un réflexe d’hypercorrection mal placé) sur le mot refflections.

50Un peu plus proche de la cacographie, quoique encore très discutée jusque dans les orthographes autorisées, la série o/au/eau pose aussi problème, d’où un aplodire qui simplifie le digramme au pour des raisons d’équivalence phonétique. Dans tous ces cas, l’oral n’est d’aucune aide, ce qui conduit à adopter une transcription qu’on pourrait dire « alphonique », celle qui consiste à choisir la plus fréquente, en tout cas la plus simple, des corrélations entre une articulation orale et sa transcription. Mais là encore l’ignorance relative est compensée par des habitudes de lecture qui font tomber juste dans le maniement de ces finesses. De façon similaire, les graphies synonymiques en/an ou em/am donnent lieu à de fréquentes permutations puisqu’à cette époque les deux articulations nasales sous-jacentes sont devenues homophones. Constance de Mailly écrit « residance » pour « residence » ou à l’inverse « commendement » pour « commandement ». Le résultat final peut donc paraître anarchique, certaines finesses étymologiques pouvant être respectées dans un mot, cependant que la syllabe précédente exhibe une faute qui semblerait moins pardonnable. Ainsi Constance de Mailly, dans sa lettre du 27 décembre 1761, offre le cas du mot « paranthese » dont le digramme grec « th » est bien respecté tandis que la variante <an> remplace le <en> attendu. Le grec étymologique sous-jacent n’est donc qu’imparfaitement respecté. Mais on ne saurait conclure pour autant que nos premières épistolières choisissent systématiquement de simplifier la graphie. Comme elles ne sont pas sans deviner par expérience qu’il existe des graphies complexes, il leur arrive même, au contraire, de choisir une graphie qu’on pourrait qualifier de bizarrement hypercorrecte. Citons par exemple le « reçevies » de Constance de Mailly qui traduit une connaissance imparfaite des contextes ou le c doit recevoir la cédille, ce qui l’amène à doubler l’information contextuelle pourtant transparente du c- devant -e.

51Il serait donc tout à fait erroné de qualifier ces orthographes de phonétiques. Elles ne le sont nullement et, dans la majorité des cas, elles tombent juste. C’est dans les marges, dont nous avons donné un aperçu, que se manifestent des choix plus problématiques. Quant à l’utilisation des accents aigus et graves sur les pénultièmes ou antépénultièmes syllabes, nous ne saurions y voir une quelconque faute car la graphie manuscrite, dans les correspondances familières, ne se sent pas encore tenue d’appliquer les choix effectués par l’Académie en 1740 et 1762. Au reste cette orthographe n’a force de loi ni effectivement, ni dans l’esprit des académiciens.

52Sophie de Rosen, comme c’est presque toujours le cas, se signale par une maîtrise quasiment impeccable de l’orthographe d’usage aux accents près, comme en témoigne la transcription de cette lettre :

(18) Sophie de Rosen, 11 juin 1811 :

Anvers ce 11. juin

Je n’ai pas encore eu un instant p.[pour] vous repondre

mon cher petit René25 tant les fetes les plaisirs et

les embarras ont été multipliés, nous avons eu les plus

belles choses Dimanche, je suis sure que v.[vous] v.[vous] series

amusé, les chars etaient vraiment beaux, les costumes

les allusions etaient de bon gout l’affluence du peuple

la gaieté generalle rendaient la ville très amusante et

le Soir notre Bal etait fort gay et fort joli, hier

je me suis reposé une partie de lajournée, lapiece

demr.[de monsieur] Dupuis le ∫oir nen. [ne nous] apas procuré un grand

plaisir, elle est d’une betise rare, il y avait encore des

illuminations,^ala place verte^26, de la Musique, des Danses, n.[nous] nous y

sommes promenées a∫sés tard avec vos petites Soeurs27

que tout ce mouvemt.[mouvement] a bien diverti, je ne sais pas __

comment n.[nous] pourrons revenir a une vie tranquille et

raisonable après tant dedi∫sipations, j’ai ete très content

de recevoir de vos nouvelles, de Liege, c’est une exactitude

alaquelle je ne m’attendais pas et qui m’a fait grand

plaisir, remercies en p.[pour] moi Mr.[Monsieur] Schweighaüser28 a qui29 je

n’ai pas le tems d’ecrire ce matin, son attention en

m’envoyant l’ouvrage de Me.[Madame] de Genlis30 m’a causée une veritable

reconnai∫sance, je voudrais le lui dire moi même, mais j’ai

mille reponses a faire et a ecrire avotre papa, qui est parti

jeudi a 3. heures du matin, je n’ai pas encore eu de ses

nouvelles, adieu cher petit ami amusés v.[vous] bien, courés de tous

les côtés, donnés v.[vous] bien du mouvement et portés v. [vous] bien, voila

tout ce que n. [nous] demandons ^de^ v.[vous] c’est une tâche qui ne sera

pas bien dificile a remplir, cependt.[cependant] il faut y ajouter une

relation bien detaillée de tout ce quev.[vous] verrés de curieux dans

vos courses, je ne v.[vous] dis rien p.[pour] vos petites soeurs c’est aelles

av. [a vous] ecrire. mille amitiés a Charles31, jev. [je vous] aime et v.[vous]

embra∫se cher René de tout mon cœur. mille nouveaux

remercimens a Mr.[Monsieur] Schweighaüser. (carton P16)

53Hormis les agglutinations graphiques tout à fait courantes dans la graphie familière et un maniement des accents somme toute habituel dans les genres familiers, il faut une certaine attention pour déceler ici et là une faute d’usage comme l’adjectif dificile sans sa géminée graphique. Nous reviendrons en conclusion sur ce qu’on peut penser de l’orthographe de cette dernière : s’agit-il d’un cas particulier ou bien appartient-elle à une génération mieux instruite en l’art de l’orthographe ?

2.4. La question des accords : le cas des participes passés

54Cette question, probablement la plus épineuse qui soit aujourd’hui en matière d’orthographe, n’a absolument pas le caractère contraignant que nous lui connaissons surtout depuis que le Journal de la langue française, soit exacte, soit ornée de Domergue (Domergue 1784-1792) en a raffiné à l’extrême les règles. Il faut, sur ce point, revenir au Traité de la Grammaire françoise (Régnier-Desmarais 1706) qui, du haut d’une chaire prestigieuse, celle de secrétaire perpétuel de l’Académie française, sermonne Vaugelas. Ce dernier (1647 : 175-176) tendait à rigidifier l’usage en ces termes :

Premierement, le preterit va deuant le nom qu'il regit, comme quand ie dis, j'ay receu vos lettres. Alors receu, qui e∫t le participe, e∫t indeclinable, & voilà ∫on premier v∫age, où per∫onne ne manque. Qui a jamais dit, j'ay receües vos lettres, comme di∫ent les Italiens depuis peu, ho riceuute le voƒtre lettere?

Son ∫econd v∫age e∫t, quand le nom va deuant le preterit, comme quand ie dis, les lettres que j'ay receües; car alors il faut dire, que j'ay receües, & non pas que j'ay receu, à peine de faire vn ∫oleci∫me. Cela e∫t pa∫∫é en reigle de Grammaire, non ∫eulement aujourd'huy, mais du temps me∫mes d'Amyot, qui l'ob∫erue inuiolablement;

55Régnier-Desmarais s’inscrit catégoriquement en faux. D’une part il en remontre nettement à ce dernier en montrant que l’italien pratique une large tolérance en la matière, que l’objet soit antéposé ou postposé : les meilleurs écrivains, dit-il, « tantost accordent le Participe en genre et en nombre avec le substantif qui suit, & tantost l’employent comme s’il estoit indeclinable » (1706 : 487). Et il ajoute, toujours contre Vaugelas, à propos de l’accord avec objet antéposé :

Je ne m’arresterai point ici à redire ce que M. Menage a dit dans ses Observations, pour faire voir par des exemples tirez de divers Autheurs du temps de François premier, qu’autrefois on auroit dit, Les Lettres que j’ay receu ; et qu’ordinairement on faisoit le Participe indéclinable, sans se mettre en peine de le construire en genre & en nombre. (1706 : 488)

56Et il ajoute, concernant son époque :

Je doute fort que ce soit un solecisme que de rendre les Participes du Préterit tousjours indéclinables ; soit qu’ils soient précédez, soit qu’il soient suivis du substantif qu’ils regissent (1707 : 488).

57Il est vrai qu’il ajoute immédiatement ensuite :

Il est vray que l’usage le plus ordinaire est d’accorder le Participe du Préterit en genre & en nombre avec le substantif qui le précéde ; mais cet usage n’est pas si universel que le contraire n’ait esté suivi par des tres bons Escrivains ; et que ce soit pecher contre la Grammaire de faire alors le Participe indéclinable.

58Et comme si le clou n’était pas encore assez enfoncé, Régnier-Desmarais (1706 : 490) revient à la charge deux pages plus loin :

[…] à l’égard de la phrase rapportée par M. de Vaugelas, Les Lettres que j’ai receuës ; & à l’esgard de toutes les autres de mesme nature, je ne croirois nullement qu’on fist une faute contre la Langue de laisser le Participe Préterit indéclinable.

59S’agissant d’un personnage détenteur d’une certaine autorité, on ne peut que prendre au sérieux cette ouverture qui contraste avec les règles actuelles. Et la suite du passage (très long) relatif au cas des participes avec avoir montre déjà chez cet auteur un réel embarras face aux exceptions soulevées par Vaugelas. La portée d’un tel avis serait à déterminer au juste mais il ne fait pas de doute qu’il signe un état de langue où rien n’est encore inscrit dans le marbre de la norme. À titre de confirmation, le point de vue de Buffier dans sa Grammaire françoise sur un plan nouveau (1709) mérite l’attention. Il modalise en effet la règle en ces termes :

547. Les participes sont ordinairement déclinables à la suite de l’auxiliaire j’ai, précedé d’un pronom à l’accusatif : comme (….) Il en est de même après l’auxiliaire je suis, quand il sert à former un verbe réciproque...

60Mais il ajoute, visant sans doute Régnier-Desmarais :

548. Quelques-uns croient néanmoins que même dans les cas marquez au nombre précédent (547) les participes pourroient être indéclinables ; & ils en citent des éxemples d’Auteurs distinguez ; cette pratique seroit commode pour les commençans ; mais la contraire est incomparablement plus autorisée, & la plupart assurent qu’on ne peut y contrevenir sans faire une faute considérable.

61Ces deux témoignages valent comme un indice très net d’usage fluctuant et d’une pensée métalinguistique encore controversée jusque chez les meilleurs esprits. En outre nous avons de bonnes raisons de penser que l’impact de ces finesses devait être assez faible, même si les avis de Vaugelas ont eu tendance à faire autorité dans des grammaires ultérieures. De plus les travaux de Nicole Pellegrin nous indiquent bien que l’emploi du temps journalier d’une jeune fille au couvent et le nombre moyen d’années passées avant la consommation du mariage, ne peuvent pas, décemment, autoriser une formation si fine alors que la lecture et l’écriture absorbent déjà, le plus souvent, l’intégralité du temps consacré à l’apprentissage de la langue. Comme nous allons le voir, tout laisse à penser qu’elles n’ont probablement aucune idée de la taxinomie des distributions participiales : participes épithètes, participes attributs et participe passifs, participes des verbes pronominaux et participes conjugués avec avoir. Or l’oral n’est bien souvent d’aucune aide pour guider ceux qui écrivent. En effet les marques de pluriel ne sont plus audibles que dans les cas, bien délimités, de liaison (encore ne sont-elles pas toujours oralisées à l’oral familier). Reste parfois au XVIIe siècle une opposition de longueur vocalique qui peut mettre, au mieux, sur la voie d’une éventuelle flexion (Caron 2017) mais déjà cette trace orale d’une opposition flexionnelle, diversement présente selon les dialectes, tend peu à peu à s’amuïr au XVIIIe siècle et n’est probablement plus d’une grande utilité. Enfin ce n’est qu’à l’extrême fin du XVIIIe siècle que les règles de l’accord du participe passé se sont véritablement imposées. Le Journal de la langue française de Domergue, publié avant et pendant la Révolution française, atteste par le nombre d’articles consacrés à cette question que l’enjeu des accords est devenu majeur (Choi 2006).

62Comme les informations sur l’éducation des femmes à l’époque restent encore assez réduites, il est difficile de savoir dans quelle mesure la façon d’écrire des trois épouses d’Argenson a été influencée par leur prime éducation. Ainsi, leur relation à l’écrit ne peut se déduire que de leurs textes.

63L’avis de Régnier-Desmarais nous servira de cadre car il tempère très largement la notion de faute qu’à la suite de Vaugelas on tendrait à imputer aux orthographes qui ne respectent pas la règle d’accord en fonction de la position de l’objet.

64Nous avons d’abord cherché à vérifier la capacité des épistolières à percevoir les mots dans leur hiérarchie de dépendances. C’est pourquoi nous avons procédé à une classification des occurrences retenues en fonction de leur nature et des relations qu’elles entretiennent avec les autres constituants de la phrase. Ainsi, les catégories qui ont fait l’objet de notre étude sont les suivantes : le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir, le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être, le participe passé des verbes pronominaux, le participe passé dans des structures passives et le participe passé épithète.

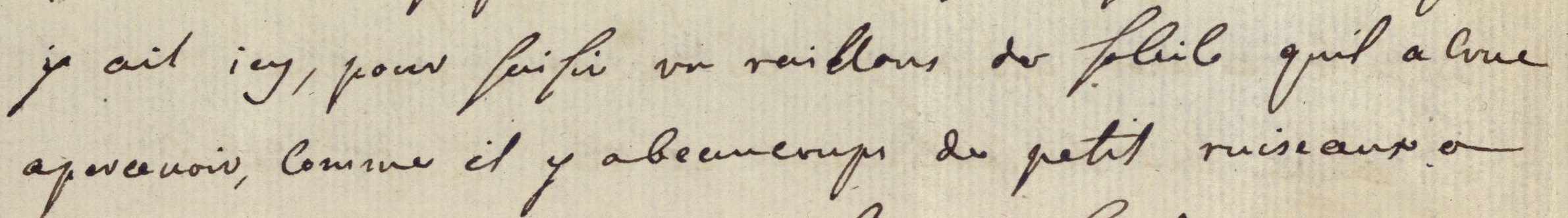

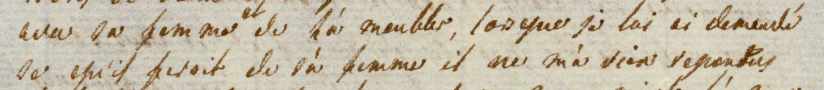

65Lors de la classification des occurrences, nous avons également identifié quelques tendances qui semblent apparaître quasi-systématiquement dans les lettres d’Anne Larcher et de Constance de Mailly et pour lesquelles nous n’avons pas trouvé de justification. Il s’agit notamment des participes passés finissant en –u qui reçoivent un –s ou un –e quels que soient le genre et le nombre :

(19) Anne Larcher, le 21 juin 1746 :

[…] pour ∫ai∫ir vn raillons de ∫oleil quil a crue

apercevoir, comme il y a beaucoup de petit ruiseaux […] (carton P16)

(20) Constance de Mailly, le 2 mars 1782 :

[…] je lui ai demandé

se qu’il feroit de sá femme il ne má rien repondus (carton P174)

66Cette tendance qui semble plutôt liée à l’orthographe du mot et non à la problématique de l’accord n’apparaît pas dans l’écriture de Sophie de Rosen qui semble mieux connaître les différentes formes que prennent un mot. Par exemple, les deux occurrences ci-dessous témoignent d’une certaine compréhension de la relation de dépendance qui existe entre le participe passé conjugué et l’auxiliaire être et son sujet :

(21) Sophie de Rosen, le 29 mars 1820 :

[…] mais il

parait au contraire que l’influence des Ultra n’est devenue que plus forte […] (carton P407)

(22) Sophie de Rosen, le 4 novembre 1824 :

[…] il est venu p. [pour] remettre /

en train celle du Bâtiment occupé par la Gendarmerie […] (carton P407)

67Dans les lettres des deux premières épouses le choix de la graphie adéquate semble assez aléatoire. Les occurrences que nous jugerions erronées apparaissent au niveau de toutes les catégories retenues, ce qui montre que leurs difficultés ne sont pas dues forcément à la complexité des règles mais plutôt au manque d’un apprentissage systématique, qui les rend incapables de trouver le donneur d’accord. Dans les lettres d’Anne Larcher, il y a des cas où l’accord du participe passé est bien fait avec le complément d’objet antéposé ou bien avec le sujet et des occurrences dont la graphie ne reflète aucune dépendance entre les mots :

(23) Anne Larcher, le 28 avril 1758 :

je ne repondray point non plus a la lettre que vous maueé

Ecrite […] (carton P16)

(24) Anne Larcher, le 2 août 1747 :

je uous Envoye mon cher mary vne lettre que me. [madame]

de ∫echelle ma adre∫∫é pour vous ; […] (carton P174)

(25) Anne Larcher, le 2 décembre 1728 :

et quoy que je ∫oye bien per∫uadée que vous ne feray rien (carton P174)

(26) Anne Larcher, le 21 juin 1746 :

[…] je nén ∫uis pas moins afligé votre fils

en est inconsolable, […] (carton P174)

68Le choix aléatoire de la graphie persiste encore plus dans les lettres de Constance de Mailly :

(27) Constance de Mailly, le 1er janvier 1773 :

[…] il est arrivée depuis deux jours (il y en avoit 8) […] (carton P174)

(28) Constance de Mailly, le 25 juin 1767 :

[…] totalement je le crois ainsi je ∫uis

tres eloigné de me lamenter (carton P174)

69Cette dernière a également tendance à choisir la graphie en fonction de ce qu’elle entend. Les exemples ci-dessous ne sont pas seulement la preuve de sa méconnaissance des dépendances d’un mot par rapport à l’autre mais également de l’influence de l’usage oral sur l’écrit :

(29) [...] je ne sái plus à quelle aigreure elle

à levé le ciege ouvert là porte et me lá tapé auvisage je lái rouverte et avec plus de civilité

(30) Constance de Mailly, le 6 novembre 1781 :

[…] vous le

juges apropos à frederic lá lettre qu’il má écrite car

cet objet est bien et je lui repondrai […] (carton 174)

70Même si à l’intérieur d’une même lettre, elle utilise deux structures dont les relations entre les mots sont similaires (il s’agit notamment de la dépendance du participe passé qui s’accorde avec un complément d’objet direct antéposé), elle marque seulement l’accord audible. C’est seulement à travers la maîtrise d’une grammaire « consciente » qu’elle aurait pu rétablir à l’écrit les marques d’accord disparues à l’oral. Mais cette grammaire lui fait manifestement défaut. Et elle ne s’impose pas encore comme une évidence, comme on l’a vu.

71Si dans l’ensemble des lettres d’Anne Larcher, il y a une certaine homogénéité au niveau de la répartition des occurrences erronées, chez Constance de Mailly, nous pouvons quand même observer une différence légère.À partir de 1779, les relations de dépendance entre le sujet et son participe passé sont de plus en plus marquées à l’écrit avec être :

(31) Constance de Mailly, le 5 octobre 1779 :

[…] nous sommes occupés en se moment du

faite le plus incertain pour lá verité et le plus

incroyable pour le doute […] (carton P174)

(32) Constance de Mailly, le 28 septembre 1779 :

[…] vne flotte marchande qui doit arriver alors si

elle n’est prise […] (carton P174)

(33) Constance de Mailly, le 2 mars 1782 :

jávois été obligée aux premiers 6 mois de lannée passée dáller

les demander à là m.ise [marquise] de chabannes […] (carton P174)

72Néanmoins, la capacité à percevoir les mots dans leur hiérarchie de dépendance reste trop superficielle pour qu’elle puisse choisir s’y tenir constamment. Ainsi, les lettres écrites après 1779 ne manquent pas d’occurrences où l’accord n’est pas fait :

(34) Constance de Mailly, 6 novembre 1781 :

[…] je suis charmé qui soient fini

en vous embrassant cependant de tout mon coeur […] (carton P174)

73Sophie de Rosen se signale par une bien meilleure compréhension du système. Par exemple, dans les dix correspondances incluses dans notre corpus, la relation de dépendance entre le sujet de la phrase et le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être est toujours bien maîtrisée :

(35) Sophie de Rosen, 4 novembre 1824 :

[…] tous deux ont servi ensemble dans les Armées Ru∫ses et sont

rentrés en france à leur suite […] (carton P 407)

74La même tendance est à noter dans les structures passives où le participe passé s’accorde toujours avec le sujet grammatical de la phrase :

(36) Sophie de Rosen, 9 décembre 1813 :

[…] sur une

virginité qui sera peut etre perdue avant le jour des noces de René […] (carton P 407)

75Si son orthographe est plus cohérente, ses choix reflètent encore une certaine confusion et hésitation. Ainsi, parfois elle accorde le participe passé avec l’objet direct antéposé, parfois elle ne fait pas l’accord :

(37) Sophie de Rosen, le 12 janvier 1824 :

[…] mandés moi tout ce que v. [vous] faites, les

personnes quev. [que vous] avés vues et si v. [vous] menés une vie moins triste […] (carton P 407)

(38) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

[…] et les soins que v.[vous] ^avés^ donné a l’education de notre enfant __

rendent naturel qu’il ait eu ce mouvem.t [mouvement] de curiosité, […] (carton P 407)

76Cette difficulté à trouver avec quoi accorder le participe passé dans le cas des constructions avec l’auxiliaire avoir se traduit également par l’accord du participe passé avec l’objet indirect antéposé ou même avec le sujet de la phrase :

(39) Sophie de Rosen, le 11 juin 1811 :

en __ /

m’envoyant l’ouvrage de Me. [Madame] de Genlis m’a causée une veritable

reconnai∫sance […] (carton P 407)

(40) Sophie de Rosen, le 29 janvier 1820 :

[...] il est bien a craindre que les Inondations n’augmentent encore le tort

que les Glaces ont causées a la Chau∫sée […] (carton P 407)

77Néanmoins, les choix de Sophie de Rosen sont beaucoup moins aléatoires par rapport aux deux premières épistolières. De plus, elle fait preuve d’une certaine réflexion sur les relations entre les mots du système écrit, relation qui se traduit par beaucoup d’hésitations. Le repentir de plume visible dans l’occurrence ci-dessous témoigne de sa difficulté à faire un choix conscient :

(41) Sophie de Rosen, le 12 août 1813 :

[...] qu’on les avoit deja reparé#s# en partie […] (carton P 407)

78À part les participes passés conjugués avec l’auxiliaire avoir, les participes passés des verbes pronominaux semblent également donner lieu à des hésitations qui se traduisent par une variation :

(42) Sophie de Rosen, le 11 juin 1811 :

[...] hier

je me suis reposé une partie de lajournée […] (carton P407)

(43) Sophie de Rosen, le 11 juin 1811 :

[...] n. [nous] nous y

sommes promenées a∫sés tard avec vos petites Soeurs (carton P 407)

79Pour résumer, sans connaissance claire des règles sous-jacentes, les trois épistolières s’en remettent très souvent à ce qu’elles entendent, encore que, parfois, les désinences d’accord apparaissent même si elles ne sont pas audibles. C’est sans doute qu’elles soupçonnent parfois la difficulté mais qu’elles ne disposent pas des connaissances grammaticales nécessaires. Par ailleurs l’enjeu que représente l’orthographe est beaucoup plus faible et la fixation des règles est loin d’être encore acquise. Néanmoins Sophie de Rosen se singularise par une meilleure maîtrise de cette zone si délicate de l’orthographe.

Conclusion

80Que résulte-t-il d’une enquête monographique (mais conséquente) sur trois générations d’épouses d’Argenson ? Comment décrire au plus juste leur comportement ? Force est de ne les considérer qu’entre elles, faute de résultats quantitatifs plus vastes sur d’autres épistoliers du fonds. Nous verrons toutefois comment une autre investigation plus vaste offre malgré tout à ce travail limité un horizon.

81Rappelons tout d’abord quelques constats qui permettent de placer ces orthographes (ou pour mieux dire ces graphies) dans un cadre institutionnel plus vaste : loin d’être un enjeu majeur à cette époque, l’orthographe n’est pas encore un marqueur de distinction sociale. Beaucoup moins qu’un mot mal employé ou qu’un solécisme de construction. Sans ce constat, on ne peut appréhender l’état d’esprit avec lequel nos épistolières prennent la plume. Les écrivains eux-mêmes sont pour la plupart peu concernés par l’orthographe que leur imprimeur donnera à leur livre tout au long du xviiie siècle. Le deuxième constat est qu’il n’existe pas encore de norme, mais des usages variés selon les milieux et les genres de texte32. Ces deux constats font que la notion de faute est, évidemment, à questionner pour cette période : où finit, par exemple, le territoire des graphies autorisées, où commence celui des cacographies ? Faut-il envisager, plutôt qu’une frontière discrète, une gradation d’usages qui peuvent être adéquats dans certains genres, déplacés dans d’autres ? Nous aurions tendance à adhérer de plus en plus à cette théorie du « feuilletage » des usages graphiques. Enfin troisième constat : la théorie grammaticale évolue elle aussi pendant cette période et la fin du xviiie siècle est déterminante dans l’émergence du concept actuel de « phrase ». Dans l’imaginaire du texte, quelque chose alors change avec cette évolution car le texte est désormais segmenté d’une façon beaucoup plus rigide qu’auparavant où il n’existait pas d’unité intermédiaire entre la proposition et la période (ce dernier concept étant au reste rhétorique et non grammatical).

82C’est avec cet état d’esprit de vigilance qu’il nous faut examiner la principale conclusion de notre article : si les deux premières épistolières n’offrent pas un paysage graphique très différencié l’une par rapport à l’autre, en revanche la dernière se distingue presque sur tous les tableaux des deux autres. Avant de nous demander si Sophie de Rosen est représentative de sa génération, il nous faut au préalable signaler que la poussée d’une attitude normative est passée par là et qu’en conséquence la posture de cette génération n’est pas la même face à la chose écrite.

83Mais un autre facteur peut intervenir également : l’origine de l’imprégnation orthographique et nous avons souligné combien nos sources sont, sur ce point, très lacunaires. D’où des conjectures vraisemblables mais sans certitude absolue. Anne Larcher et Constance de Mailly semblent bien n’avoir pas reçu d’enseignement assez systématique pour que leur prose orthographique soit conséquente : elle est donc, à nos yeux, assez chaotique en ce que la réponse apportée à un même problème varie dans des proportions plus grandes que chez leurs maris. Ici, elles tombent juste et là elles sortent des usages autorisés sans qu’il soit toujours aisé de savoir ce qui motive une différence de traitement. Certes on peut incriminer parfois l’inattention mais le phénomène a une ampleur telle qu’on ne peut pas en faire la cause majeure de ces incohérences. Pour Sophie de Rosen, on peut inférer de sa prose qu’elle a reçu une formation plus soignée à l’écrit et, de ce point de vue, toutes les hypothèses sont possibles : cela tient-il à sa famille, à ses parents ? Ou bien serait-ce que la noblesse alsacienne, plus industrieuse, donnerait à ses enfants un meilleur accès à l’écrit ? Dans l’état actuel de nos connaissance biographiques et historiques, il ne nous est guère possible de répondre à cette question.

84Le paysage que nous avons décrit est nuancé : nos trois épistolières sont loin d’être des mal-lettrées car elles ont un accès fréquent à l’écrit par la lecture. D’où une proportion considérable de mots convenablement orthographiés selon les coutumes de leur milieu et le genre dans lequel elles écrivent. Certaines hypercorrections montrent même qu’elles ont assez lu pour soupçonner certaines finesses de graphie mais elles peuvent pratiquer un raisonnement analogique qui, en l’espèce, les mène à une graphie non autorisée.

85Reste à soulever un problème majeur : la progression assez sensible enregistrée dans la correspondance de Sophie de Rosen lui est-elle propre ou bien faut-il l’imputer à sa génération ?

86Poser cette question, c’est se demander si des facteurs affectent assez généralement sa génération. La contribution de Philippe Caron (ici même) et celle de Manuel Bruña Cuevas (ici même également) indiquent assez fortement déjà que l’orthographe académique tend à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à devenir un standard. Il faudra certainement sonder davantage les témoignages explicites qui tendraient à confirmer l’intériorisation croissante de ce standard comme un enjeu social . Dans ce volume, en tout cas, la contribution de Francesca Piselli sur la Comtesse d’Albany enregistre chez cette épistolière une évolution vers un meilleur contrôle de sa graphie ainsi qu’une conscience des enjeux de ce contrôle. Dans la correspondance d’Isabelle de Charrières étudiée ici même par Suzan Van Dijk, on trouve cette remarque en 1798 à propos de son livre en cours d’impression Trois femmes :

On vient de m'envoyer un exemplaire imprimé des Trois femmes et il y a encore des fautes et de celles que j'ai laissées, non par oubli mais par ignorance des nous primes, dimes, jouames. Sans accent circonflexe. C'est une honte. Je me trouverai avoir appris l'orthographe quand cette impression sera achevée. Ce sera tard, de toute manière. Je vous conseille et vous prie de ne pas faire comme moi. Lisez Court de Gibelin <sic> ; ayez entre les mains de bonnes grammaires françaises, et le Dictionnaire d'orthographe de Restaut. Enfin sachez ce que vous croirez savoir. Moi, je croyais savoir passablement l'orthographe. (Lettre 1911 à son neveu Willem-René de Tuyll, le 4 avril 1798, OC V p. 430)

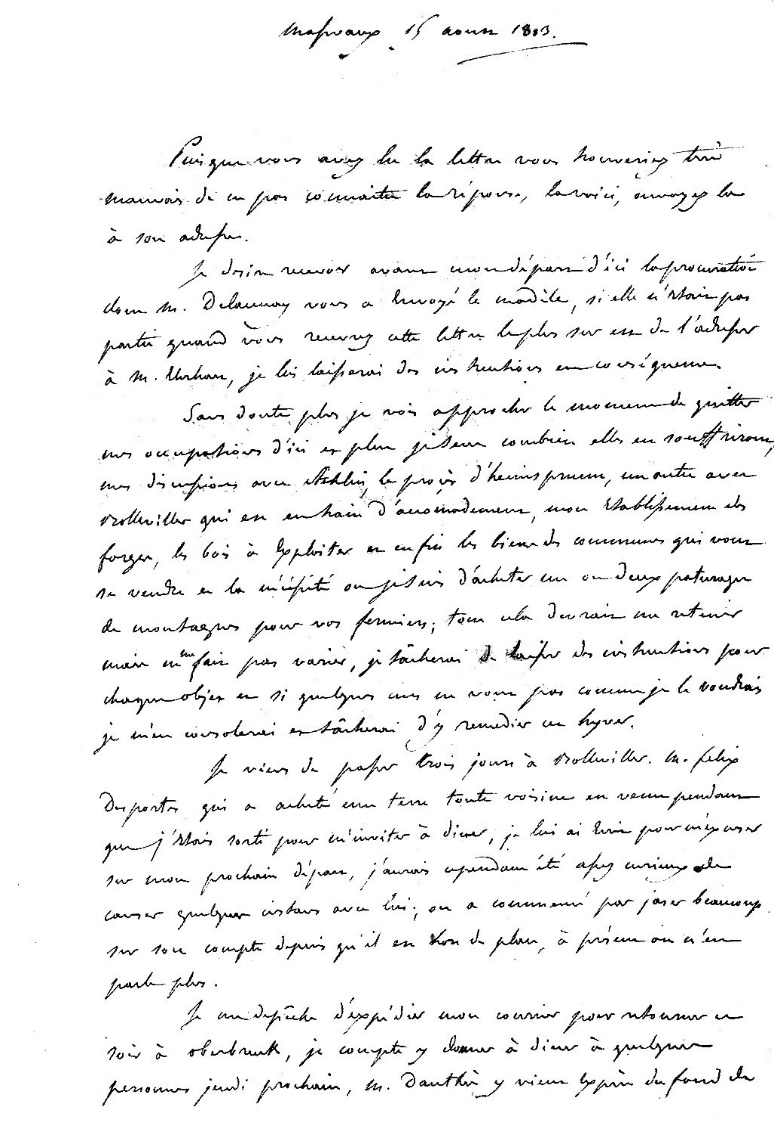

87Pour élargir plus quantitativement notre constat et essayer de répondre partiellement à notre question, nous n’avons eu à notre disposition qu’une investigation plus vaste, celle de Marie-Claire Grassi (1994) dans son livre L’art de la lettre au temps de la Nouvelle Héloïse et du romantisme. Ce volume relate l’étude de plus de 1000 correspondances familières de la noblesse réparties équitablement entre trois périodes. La première (P1) va de 1700 à 1770. La seconde (P2) lui fait suite de 1770 à 1820. La troisième (P3) conclut le corpus (1820-1860). C’est la deuxième partie du livre (L’écriture) qui nous intéresse, partie dans laquelle l’auteure étudie le geste de l’écriture et les pratiques orthographiques. Cette enquête était d’autant plus alléchante qu’elle concernait le même milieu (élargi aux hommes) et englobait notre période. Elle était en outre quantitativement bien informée, l’échantillon retenu étant loin d’être négligeable. Toutefois la manière avec laquelle l’auteur définit en quelques lignes ses différents types d’orthographe est assez schématique, ce qui laisse subsister des doutes sur l’exactitude des chiffrages qu’elle a effectués. Ce qu’elle appelle une graphie « archaïque »33 ou une orthographe « archaïque » a peu à voir avec une quelconque notion de périodisation. Le terme est donc mal choisi pour désigner des pratiques qui n’en sont encore qu’aux tout premiers pas de l’apprentissage. Mais à ne s’en tenir qu’à de grandes tendances, on peut toutefois arriver à deux conclusions relativement plausibles. Les deux tableaux suivants, quelque approximatifs qu’ils soient, sont tout de même éloquents :

-

Pour la population noble dans son entier

|

P1 (1700-1770) |

P2 (1770/1820) |

P3 (1820-1860) |

|

|

Graphie archaïque |

8,3% |

1,7% |

0,50% |

|

Ortographe archaïque |

17,2% |

8,2% |

3,9% |

-

Pour les femmes seules

Graphie

|

P1 (1700-1770) |

P2 (1770-1820) |

P3 (1820-1860) |

|

|

Archaïque |

17% |

4% |

1% |

|

Aisée |

72% |

82% |

76% |

|

Calligraphie |

11% |

13% |

23% |

Orthographe

|

P1 (1700-1770) |

P2 (1770-1820) |

P3 (1820-1860) |

|

|

Archaïque |

37% |

19% |

7% |

|

Semi fixée |

38% |

22% |

6% |

|

Fixée XVIIIe siècle |

25% |

59% |

86% |

88Répétons que nous ne sommes pas très surs de la fiabilité des chiffres en valeur absolue car les critères de distinction ne nous semblent pas précis mais l’évolution relative des pratiques d’écriture d’une période à une autre nous semble tout de même digne de foi.

89Premières conclusions : presque dans tous les domaines, les femmes offrent deux fois plus de produits moins achevés, comparées à l’ensemble de la production examinée. Cette variable est donc valide et la corrélation entre les types d’éducation donnés ne semble pas sans fondement. Mais d’autre part ces comptages montrent que chez les femmes la proportion d’orthographes dites « archaïques » (nous dirions plutôt débutantes) diminue de moitié entre la période 1 et la période 2 de l’échantillon. À l’inverse celles qui sont censées avoir une orthographe « fixée xviiie siècle » (quel que soit le caractère très flou de cette caractérisation) passent de 25 à 59%. Ces dénombrements peuvent peut-être nous conforter dans l’idée que, sous bénéfice d’inventaires quantitatifs plus scrupuleux, le cas de Sophie de Rosen épouse une tendance assez nette vers une graphie plus conforme aux usages autorisés du temps pour ce type de texte.

90À la lumière de cette enquête, nous rangerions l’orthographe d’Anne Larcher et de Constance de Mailly parmi les orthographes « semi-fixées », quelque réticence que nous ayons à l’égard des critères choisis pour le classement. Sophie de Rosen, elle, tendrait vers une graphie fixée et ferait partie de la grande moitié (59%) des femmes les plus avancées de sa période. Elle ne serait donc pas un cas unique.

91Cet article appelle donc des enquêtes quantitatives plus importantes pour élargir nos conclusions à un milieu social, à défaut d’aller jusqu’à l’ensemble d’une classe d’âge.

Bibliographie

Argenson, Fr.-L. d’, 2005, Marc-René Marie Voyer d’Argenson (1771-1842), Mémoire de Maîtrise, Paris, Paris IV Sorbonne.

Argenson, F. d’, Caron, P. & al, 2019, « Le comte d’Argenson et les dames, la place des femmes dans les réseaux du Secrétaires d’État à la Guerre à travers les archives d’Argenson », Revue historique du Centre-Ouerst, t. XVIII, p. 7-86.

Beauzée, N.,1767, Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage, Paris, J. Barbou.

Buffier, Cl., 1709, Grammaire françoise sur un plan nouveau. Paris, Le Clerc et Brunet.

Caron, P., 2014, « La disparition des quantités vocaliques dans le français de référence 1680-1914. Un problème de dialectologie urbaine ? », SHS Web Conferences, volume 8.

Catach, N., 2001, Histoire de l’orthographe française, Paris, Honoré Champion éditeur.

Choi, E-Jung, 2006, Grammaticalité de l'accord du participe passé conjugué avec avoir dans le "Journal de la Langue Francaise" d'Urbain Domergue. Urbana Champaign, thèse de l’université d’Illinois à Urbana-Champaign.

Combeau, Y., 1999, Le comte d’Argenson, 1696-1764 : Ministre de Louis XV, Paris, École des Chartes, p. 24-25.

Delhaume, S., 2010, Correspondance de la marquise de Voyer d’Argenson à son époux : une femme et sa plume au XVIIIe siècle. Correspondance établie, présentée et annotée suivie de documents annexes et d’un travail de recherche portant sur les questions de représentation en épistolaire, Thèse de doctorat, Poitiers, Université de Poitiers.

Domergue, Fr.-U., 1784-1792, Journal de la langue française, soit exacte, soit ornée, Lyon puis Paris.

Grassi, M.-Cl. 1994, L’art de la lettre au temps de la Nouvelle Héloïse et du romantisme, Genève, Slatkine.

Marsac, F. et Pellat J.-Ch., 2013, Le participe passé entre accords et désaccords, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg.

Régnier-Desmarais, F.-S., 1706, Traité de la grammaire françoise, Paris, J.B. Coignard.

Seguin, J.P., 1993, L’invention de la phrase, Paris et Louvain, Peeters, Bibliothèque de l’Information Grammaticale.

Traineau, A.-S., 2014, « Les archives d’Argenson : état de la recherche », Revue historique du Centre-Ouest, t. XIII, p. 127-143.

Vaugelas, Cl. Faure de (1647). Remarques sur la langue francoise. Paris , Vve Camusat et Pierre le Petit. Réédition Garnier 2018.

Notes

1 On renvoie, pour la connaissance de ce fonds, à la contribution d’Anne-Sophie Traineau ici même.

2 Voir sa contribution ici même.

3 Pour une meilleure connaissance de ce gisement, voir notre article commun (Argenson, Caron & al 2019)

4 Voir à ce propos la contribution de Philippe Caron dans ce volume.

5 Nous préférons le terme 'cacographie', moins marqué par le désaveu social que le mot 'faute'. La cacographie peut provenir d'une inattention ou d'une insuffisante imprégnation (pour l'orthographe d'usage) ou encore d'un manque de connaissance systématique des règles (pour l'orthographe dite « grammaticale »).

6 Poitiers, Bibliothèques universitaires, Archives d’Argenson, P 16.

7 Poitiers, Bibliothèques universitaires, Archives d’Argenson, P 174.

1760, 13 lettres ; 1761 : 40 lettres ; 1762 : 22 lettres ; 1763 : 23 lettres ; 1764 : 23 lettres ; 1765 : 23 lettres ; 1766 : 20 lettres ; 1767 : 35 lettres ; 1768 : 20 lettres ; 1769 : 24 lettres ; 1770 : 29 lettres ; 1711 : 40 lettres ; 1772 : 27 lettres ; 1773 : 25 lettres ; 1774 : 21 lettres ; 1775 : 49 lettres ; 1776 : 38 lettres ; 1777 : 21 lettres ; 1778 : 20 lettres ; 1779 : 26 lettres ; 1780 : 3 lettres ; 1781 : 4 lettres ; 1782 : 3 lettres ; non datées : 52 lettres.

Dans les 609 lettres éditées par Sophie Delhaume dans son corpus, se trouvent aussi des lettres envoyées par le marquis de Voyer.

8 Poitiers, Bibliothèques universitaires, Archives d’Argenson, P 407.

1811 : 1 lettre ; 1813 : 63 lettres ; 1814 : 3 lettres ; 1820 : 8 lettres ; 1821 : 20 lettres ; 1822 : 22 lettres ; 1823 : 4 lettres ; 1824 : 33 lettres.

9 Ces lettres du marquis de Voyer à sa femme ont été achetées lors de la vente des archives de la famille Goulaine en 2011.

10 Voir à ce propos la contribution d’Anne-Sophie Traineau, ici même.

11 Notamment l’usage bien spécifique des deux points et l’utilisation des guillemets de propos rapportés.

12 Toutes les lettres citées ici proviennent des archives d’Argenson, nous nous contentons de mentionner simplement le numéro du carton où elles se trouvent

13 Les propriétés du couple en Alsace sont toutes issues des héritages de Sophie de Rosen. Marc René a donc besoin d'une procuration pour aller en justice.

14 Henri Stehelin : Maître de forges ; Voyer d'Argenson a un litige avec lui portant sur l'exploitation de mines de fer.

15 Heimsbrunn : commune du Haut-Rhin. Marc René d'Argenson utilise la graphie germanique Heimsprung.

16 Bataille de Krefeld du 23 juin 1758, pendant la guerre de Sept Ans.

17 Les mots sont soulignés par nous.

18 La mère d'Anne Larcher (Anne-Thérèse Hébert) se remarie avec Antoine François Talon en 1718.

19 La lettre s a remplacé un t.

20 Cette mention est un ajout du destinataire ou de son secrétaire. Elle indique qu’une réponse a été apportée à la missive.

21 Ce patronyme reste mystérieux avec son trait d’union.

22 Un dernier caractère a été barré.

23 La fin du mot est compressée par la fin de la ligne.

24 Les barres obliques encadrent, en linguistique, un phonème. Sa réalisation concrète, avec ses particularités dialectales, est transcrite entre crochets droits.

25 René d'Argenson, fils de Sophie, est à Liège dans le département de l'Ourthe, en compagnie de son précepteur, M. Schweighaüser.

26 Place historique de la ville d'Anvers : jusqu'au xviiie siècle, la Groenplaats fut le cimetière le plus important d'Anvers. Pendant l'occupation autrichienne, l'empereur Joseph II interdit d'enterrer les corps des défunts dans l'enceinte de la ville. Le cimetière est fermé et transformé en place plantée de 121 tilleuls. Les Français rebaptisent le lieu Place Verte.

27 Trois petites sœurs : Sophie, Victorine et Elisabeth, qui ont respectivement 9 et l ans (pour les jumelles) en 1811.

28 En 1803 Jean Geoffroy Schweighaüser, né à Stasbourg en 1776, devient le précepteur des enfants de Voyer d'Argenson aux Ormes. C'est un philosophe, disciple de Deschamps, qui est probablement le premier à avoir mentionné le nom de Hegel en France. Il a sans doute transmis au jeune René d'Argenson son goût pour l'archéologie.

29 Tracé sur un autre mot illisible

30 L'ouvrage de Madame de Genlis pourrait être Maison rustique, pour servir à l'éducation de la jeunesse, ou, Retour en France d'une famille émigrée qui a été publié en 1810 chez Maradan (Paris- 9 rue des Grands-Augustins).

31 Nous n'avons pu identifier précisément ce Charles. Il pourrait s'agir de son gendre, le mari d'Amélie, la première fille qu'elle a eue avec le prince de Broglie ; elle se montre affectueuse à son égard et il est capitaine de cavalerie, peut-être en mission à Liège.

32 Voir la contribution de Philippe Caron ici même.

33 Marie-Claire Grassi appelle « graphie » le geste même de l’écriture, c’est-à-dire la tenue de la plume.

Pour citer ce document

Permanence et évolutions dans l’orthographie de la lettre familière», Cahiers FoReLLIS - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les arts de l'Image et de la Scène [En ligne], I. Autour des archives d’Argenson, 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à leur écritoire. Autour des Archives d’Argenson, Revue électronique, mis à jour le : 08/11/2022, URL : https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiersforell/index.php?id=1103.

Quelques mots à propos de : Nicole Proux

Université Inter-Âge Poitiers

Quelques mots à propos de : Claude Proux

Université Inter-Âge Poitiers

Quelques mots à propos de : Anne-Sophie Traineau-Durozoy

Service commun de la documentation de l’Université de Poitiers