- Accueil

- > Revue électronique

- > 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à ...

- > IV. Enquêtes de terrain

- > La princesse danoise Leonora Christina.

Son autoprésentation de 1673

La princesse danoise Leonora Christina.

Son autoprésentation de 1673

Par Lene Schøsler

Publication en ligne le 20 octobre 2022

Résumé

This is an original document, written by a Danish princess locked up in a dungeon from 1663 to 1685 by her half-brother, king of Denmark. The self-presentation of Leonora Christina is of great interest for several reasons among which: first, it allows an analysis of the text as a testimony of what we can call "global" French, i.e. the language of communication at the European Courts and for the elite. Second, it can be used to identify models available for foreigners to learn "global" French. Third, it allows the analysis of the interference between French and the mother tongue of a Danish princess mastering several languages including German (Low German and standard German), Italian, Spanish, English and Latin. Fourth, it is a fascinating narrative written by a princess who lived during a tumultuous period of the European history.

Document inédit, rédigé par une princesse danoise enfermée dans un donjon de 1663 à 1685 par son demi-frère, roi du Danemark, l’autoprésentation de Leonora Christina intéresse entre autres pour les raisons suivantes : premièrement, elle permet une analyse du texte comme témoignage du français « global », langue de communication des Cours et de l’élite européennes. Deuxièmement, elle peut servir à identifier des modèles disponibles pour l’enseignement du français « global » aux étrangers. Troisièmement, elle permet l’analyse des interférences entre le français et la langue maternelle d’une princesse danoise maîtrisant plusieurs langues, l’allemand (bas-allemand et allemand standard), l’italien, l’espagnol, l’anglais et le latin. Quatrièmement, il s’agit d’une narration émouvante, une sorte de mémoire-plaidoyer, qui va passionner son lecteur, de la main d’une princesse vivant dans une période tumultueuse de l’histoire européenne.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La princesse danoise Leonora Christina. Son autoprésentation de 1673 (version PDF) (application/pdf – 1,6M)

Texte intégral

Introduction

1Mon intérêt pour ce texte rédigé en français par une princesse danoise du XVIIe siècle est motivé par le désir de contribuer à définir une norme du français « international » ou « global » qui domine en Europe pendant le XVIIe et le XVIIIe siècles et de mesurer à quel point une Danoise parvient à s’aligner sur cette norme. Une telle norme – si norme il y a – serait comparable au statut du néolatin des humanistes et à l’anglais « global » de l’époque contemporaine. Si ce témoignage est légèrement antérieur à la période de référence du volume, il partage avec les autres écrits les intérêts et les spécificités de l’écriture féminine.

2Il est bien connu que le statut « international » du français est en grande partie le résultat de la politique culturelle conçue sous Louis XIII et développée sous Louis XIV. Cette politique constitue une réaction face à l’importante influence italienne dès 1500, et elle repose sur une politique d’expansion sur plusieurs fronts, politique, militaire et culturel, y compris la création de l’Académie française en 1635 par Louis XIII. Pour illustrer l’influence française à l’époque, on peut mentionner quelques Européennes de renommée. En Angleterre, il existe environ 500 lettres rédigées en français, signées par la reine Elisabeth I. Après le latin, le français était son langage préféré. En Suède, la reine Kristina (1626-1689) maîtrisait différentes langues étrangères, entre autres le latin, le français et l’italien. À propos de la reine Kristina, l’ambassadeur de France, Pierre Hector Chanut, aurait dit, lorsqu’il lui rendit visite à Stockholm en 1645: elle parle français comme si elle était née au Louvre. Elisabeth Charlotte (Liselotte) von der Pfalz, princesse palatine et duchesse d’Orléans (1652-1722) rédigea plus de 60 000 lettres ; environ 6 000 ont été conservées – dont une petite moitié en français. Je vais me concentrer dans cette contribution sur l’influence du français au Danemark, telle qu’elle se manifeste dans l’autoprésentation d’une princesse danoise.

1. Présentation de Leonora Christina, troisième enfant du roi Christian IV

3La princesse Leonora Christina est née en 1621, troisième enfant du roi Christian IV et de sa compagne Kirsten Munk (mariés sans cérémonies officielles). Sa petite enfance se passe avec ses frères et sœurs chez sa grand-mère maternelle, puis à l’étranger pendant les années tumultueuses de la guerre de trente ans. La fratrie rentre à la Cour vers 1630, moment où le roi se sépare de Kirsten Munk pour une histoire d’infidélité scandaleuse. En 1636, Leonora Christina épouse le noble Corfitz Ulfeldt (1606 –1664), homme très intelligent, maîtrisant une dizaine de langues, nommé vice-roi. Ce personnage exceptionnel est un des favoris du roi, très estimé en Europe où il fréquente les différentes Cours royales en tant qu’ambassadeur du roi Christian IV du Danemark. Plus tard, Ulfeldt tombe en disgrâce, accusé de complot contre son pays et de lèse-majesté, et exécuté en effigie. En 1663, Leonora Christina est capturée pendant un voyage à Londres, puis emprisonnée par son demi-frère, le roi Frédéric III. Elle reste confinée dans le donjon du Château de Copenhague, même après la mort de son demi-frère en 1670. Libérée en 1685, elle s’éteint en 1698, dans le couvent de l’ordre de Sainte Brigitte de Suède à Maribo.

4Après la mort du demi-frère de la princesse, le roi Frederik III, Otto Sperling junior, fils du médecin du couple Ulfeldt, emprisonné avec la princesse, nourrit l’espoir de libérer les deux nobles prisonniers, la princesse et son médecin. Pourtant, en 1673, il dut reconnaître l’échec de ses tractations et décida de faire appel à des amis étrangers de Leonora Christina, pour qu’ils agissent auprès du roi Christian V, fils de Frédérik III. En conséquence, Otto Sperling proposa à notre princesse de rédiger une autoprésentation en français, la langue de la communication diplomatique, alors que les deux correspondaient généralement en allemand. La princesse exécuta ce projet avec rapidité et composa 70 pages en français. On ignore toujours comment le texte a pu sortir de la prison. Il n’obtint pourtant pas l’effet désiré, malgré une certaine diffusion dans le milieu. Une deuxième raison pour entamer la rédaction était le projet d’Otto Sperling d’écrire un ouvrage sur les femmes savantes, ouvrage qui ne fut pourtant jamais achevé, mais dont on connaît des fragments.

5Le manuscrit original, égaré pendant une période, fut retrouvé dans une bibliothèque de Hambourg. Depuis 1955, il est conservé à la Bibliothèque Royale de Copenhague1. En 1958 parut une édition facsimilée avec une traduction danoise par Bøggild-Andersens. Il n’existait pas encore d’édition critique, ni d’étude de la langue de la princesse – c’est la raison pour laquelle j’ai préparé en collaboration avec Marita Akhøj Nielsen (Akhøj Nielsen et Schøsler 2021), spécialiste et coéditrice de l’ouvrage majeur de Leonora Christina en danois Jammers Minde, une édition critique avec une traduction en danois en vis-à-vis, accompagnée d’une description du manuscrit, d’une étude sur la langue de la princesse, sur la réception et l’influence du texte.

2. Le contenu de l’autoprésentation

6La princesse exploite fort habilement le genre de la lettre privée, adressée à un ami, pour se mettre en scène en tant que victime innocente de complots ourdis par ses ennemis, tous jaloux de sa position. Elle se met en scène comme un personnage de roman d’aventure, et fait semblant de s’adresser exclusivement à un ami, sans la moindre arrière-pensée politique. Voici la transcription du début du texte où la princesse explique la raison qui la motive à rédiger son récit (daté de 1673).

(1) Monsieur,

Pour satis faire à vostre curiosité, Je vous feray un petit re-

cit de la vie de celle que vous desirez sçavoir (page 1)

7À la fin de la lettre, elle explique qu’elle est pressée, vu que Sperling doit repartir vers Hambourg avec son manuscrit (page 70) :

(2) Voila ce dont il m'en souuient á la haste de l'Histoire

demandée; Je me suis hastée le plus qu'il m'á esté possible

puis que vous estes sur vostre départ. Vous en euserez se-

lon vostre discretion, auquel je me fie. Et vous reste tous

jours affectionée. Le 1 de May a les ii heures de nuict.

16732

8Malgré la rapidité avec laquelle la princesse rédigea son autoprésentation–rapidité sans doute réelle vu ses conditions de détention et de surveillance stricte – elle sut inclure les points essentiels de sa vie en vue d’une impression favorable de sa personne. Le texte est articulé de façon chronologique, avec des descriptions précises des situations importantes de sa vie, entre autres de ce qu’elle appelle « le beau temps de son Mariage » où elle menait une vie heureuse et aisée. Cette vie provoqua, selon la princesse, des jalousies dans son entourage, voir l’exemple (3) :

(3) … Les Envieux de la For-

tune de nostre femme, ne pouvoient souffrir, quelle mênoit

une vie tranquille, qu'elle estoit estimée de son Pere et Roy,

je le puis nommer ainsi, car le Roy la fit des honneurs plus qu'á

elle n'estoit deuë de luy. Son Mari l'aymoit et honoroit, fit

le Galand et pas le Mari. Elle passe le temps à tirer, à courir

à cheval; à jouër à la paume, à apprendre tout de bon de cre-

oner3 de Charle van Mandre, sur la Viole de gambe, sur la flute,

sur la Quitarre et jouit d'une vie heureuse. (page 12-13)

9Le changement de son sort est provoqué par la mort de son père, le roi Christian IV :

(4) L'an 1648 la Fortune abandonnà nostre femme, car le

28 de Fev. la Mort luy arrachá le Roy. (page 18)

10On sait que le mariage avec Corfitz Ulfeld fut fort heureux. Les deux formaient un couple affectueux, très uni, mais néanmoins la princesse présente son époux d’une façon distanciée qui contraste avec nos connaissances sur leurs rapports. Cela s’explique certainement par la fonction d’autodéfense de son texte, qui nécessite qu’elle se présente comme innocente vis-à-vis des accusations de trahison et de lèse-majesté de son mari. Sans doute pour se sauver, elle présente son mari soit comme innocent, soit comme seul responsable. Sur ce point, son introduction de Corfitz Ulfeld est édifiante :

(5) A l'Age de

sept ans et deux moys, elle fut promise à un gentilhomme

de la Chambre du Roy. Elle commençoit á fort bon heure

de souffrir pour luy (page 4)

11Ensuite, la princesse insiste sur la pauvreté, les maladies, les faiblesses de caractère de son mari – et aucunement sur les traits favorables que nous connaissons, entre autres grâce aux échos trouvés dans les documents relatant ses séjours à l’étranger, en particulier en France, où il était très respecté et apprécié pour ses talents, son savoir et son charme personnel (voir le témoignage de Madame de Motteville dans l’Annexe).

12En résumé, la princesse évite les sujets qui pourraient lui nuire, en soulignant tout ce qui contribue à l’innocenter. En particulier, elle insiste sur l’amour paternel du roi et sur l’harmonie entre elle et son époux, selon elle les deux faits qui ont provoqué la chute des époux, et cela uniquement à cause des envies et des jalousies.

3. Le style de Leonora Christina

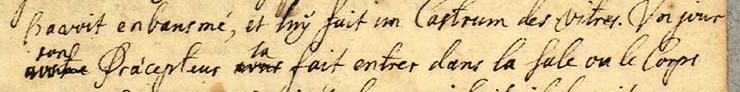

13Le style de l’autoprésentation est celui d’un roman d’aventure. La princesse se « dédouble », en se présentant à la troisième personne comme « nostre femme », tout en restant la narratrice à la première personne. Rarement, elle revient à la première personne ; alors elle en prend conscience, puis corrige, comme on le voit à la page 3 :

(6a)

(6b) Vn jour

son/nostre Præcepteur la/nous fait entrer dans la sale (page 3)

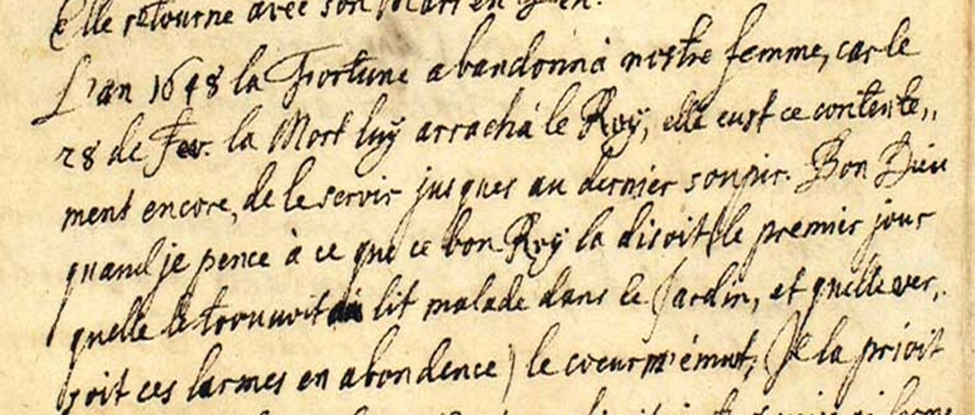

14Il existe des cas de dédoublements particulièrement difficiles à suivre, à savoir des cas d’alternance entre la première personne, le « je » de la narratrice, et le « elle » à la troisième personne, dans une même phrase :

(7a)

(7b) L’an 1648 la Fortune abandonnà nostre femme, car le

28 de Fev. la Mort luy arrachá le Roÿ, elle eust ce contente-

ment encore, de le servir jusques au dernier soupir. Bon Dieu

quand je pence à ce que ce bon Roÿ la disoit (le premier jour

quelle le trouuoit au lit malade dans le Jardin, et quelle ver-

soit ces larmes en abondence) le cœur m’émeut, (page 18)

15Le texte contient des passages purement descriptifs mais dans l’ensemble il est écrit comme un roman d’aventure, avec des scènes dramatiques et beaucoup d’humour. Il est plein de passages en discours direct. On trouve ci-dessous un exemple de mise en scène dramatique qui raconte un voyage par mer dangereux, sous la tempête. Son précepteur craint pour sa vie, mais se fait consoler par la petite princesse qui reste convaincue de l’intervention divine – et, selon elle, Dieu les sauve :

(8) Il ne faut pas que j’oublie les pre-

mieres traverses de la Fortune, au commencement de sa sortie.

Elle alloit par Mer, avec un des vaisseaux de Guerre du Roy, ayant

esté deux jours et une nuict en Mer, il se leva vers mis-nuict

une Tempeste si furieuse, que tous avoient perduës l’esperence d’

échapper. Son Præcepteur qui la conduisoit, Wichman Hasse-

bart (qui devint apres Esvecque de Fyn) la vint éveiller, et

la prendre entre ces bras, disant avec des larmes, qu’eux deux moureroient en-

semble (car il l’aymoit tendrement), il la

parloit du danger, et que Dieu estoit irrité, et que tous seroient

noyez. Elle le caressoit, le traitant de Père (comme elle fit

ordinairement) le prioit, de ne s’affliger, elle estoit asseurée que

Dieu n’estoit pas faché, qu’il verroit qu’ils ne se noyeroient pas,

luy pryant diverse foy de la croire. Wichman versoit des larmes

de cette bonne simplicité, et prioit Dieu de sauuer le reste pour la-

mour delle, et pour l’espoir quelle innocente avoit en luy. Dieu

luy exsausà, et apres avoir perdu les deux plus grandes Mats

ilz entrerent à laube du jour dans le Hafvre de Fleckerø, ou

ilz firent un sejour de six Septmaines. (pages 1-2)

16Voici un autre exemple dramatique décrivant une fuite hors du royaume du Danemark pour éviter l’arrestation par Claus Holst, représentant du préfet de la ville de Flensbourg. Il lui faut passer la frontière toute proche séparant le royaume et le duché de Schleswig-Holstein. La princesse se met en scène comme une héroïne courageuse, contrairement à ses domestiques, parmi lesquels il y a Charles, son valet français :

(9) … Holst la

suit priant cent foy, et disant tousjours, je n’ose vous

laisser passer, je n’ose ouvrir la barre ; Elle disoit je ne

vous prie point d’ouvrir ; elle entre dans la Carosse ; Holst

mest la main sur la portiere, et chante le vieux chan-

çon. Nostre femme qui avoit tousjours quand elle voya-

geoit des pistolles dans la Carosse, tire un, et luy presen-

te, disant ; retirez vous, ou je vous donneray ce qu’il y a i-

cy dedans ; Il ne tardoit pas de quitter, et lacher prises,

…

… à Charle elle com-

mende de tousjours ce tenir au costé de la Carosse, si elle

voyoit quilz gaignassent chemin, pour se jetter sur le cheval,

se defit de sa robbe fourée. Ilz disputtoient le chemin jus-

ques au pont qui separe la territoire du Roy et du Duc.

Comme elle estoit passée le pont, elle se ferme, remet sa rob-

be, et met pied à terre. Les autres ce tenoient de l’autre co-

stè le Pont pour la regarder ; Ainsi elle eschappoit encore

pour ce foy. Mais c’estoit un plaisir de veoir comme le se-

cretaire seuët, comme il eust bel peur, il ne fit pas non plus

le brave apres, ains confessoit librement qu’il estoit de my

mort de crainte. (pages 28-29)

17Il y a dans le récit beaucoup de passages dramatiques, souvent pleins d’humour. Dans la citation suivante, la princesse met en scène quasiment un duel avec le commandant Fuchs, le geôlier du couple. Ils s’insultent mutuellement, elle dit que son affront sera payé par le sang. Le commandant tire son épée, et elle réagit en tirant l’épingle de ses cheveux comme si c’était son arme :

(10) … rien ne peut effacer cette tache si non du sang. Ho, disoit il [=son geôlier] en touchant son èpèe et le tirant un peu hors du fourreau.

Voila ce que je porte pour vous Madame. Elle en riant tire son

Poinçon de ces cheueux, disant, voila mes armes à present qui

seront pour vous. (page 36)

18Voici à présent un passage où la princesse dit de façon explicite que ce qu’elle vit est quasiment un roman. Il s’agit d’une scène dans un bordel, à propos d’un quiproquo dû au fait que Leonora Christina est habillée en homme pour pouvoir chevaucher plus librement :

(11) enfin ilz arriverent le soir de St Michel

1651 sur la rade de Danzig, et n’y pouvoient entrer dans

la ville, car il estoit trop tard, ilz de meuroient hors les

portes dans un bordel. La il y arrivoit une piece digne

de Romans à nostre femme ; vne fille jeune de 16 ans

ou un peu plus, croyoit que nostre femme estoit un jeun

homme, la saute au col, apres des petittes caresses, à les quelles no-

tre femme correspondoit et ce jouët avec cette fille, mais

comme nostre femme apperçeut ce que cette fille demen-

doit, et qu’elle n’estoit pas faitte pour la comtenter, elle don-

ne sa pretention à Charles un homme de leur suitte, le croy-

ant plus propre pour la satisfaire qu’elle. (page 20)

19Pour résumer, le style de Leonora Christina captive son lecteur grâce à l’alternance de faits, de scènes dramatiques ou humoristiques, le tout rendu vivant par l’utilisation du discours direct. Nous allons passer à présent à l’approche linguistique du texte.

4. La formation linguistique des élites étrangères au XVIIe siècle, en particulier celle de Leonora Christina

20Dans cette section seront d’abord présentées plus généralement les conditions de l’enseignement des langues au XVIIe siècle, tel qu’il était dispensé aux enfants de rois ou de la noblesse (section 4.1). Ensuite il sera question de l’enseignement particulier reçu par Leonora Christina (section 4.2).

4.1. L’enseignement au XVIIe siècle

21Considérons d’abord l’apprentissage des langues étrangères à l’époque, le point de référence étant le Danemark, mais les conditions de formation étaient comparables partout en Europe. Au XVIIe siècle, il y avait au moins deux manières d’enseigner les langues étrangères aux enfants des rois ou de la noblesse. À la maison, les précepteurs enseignaient les différentes matières, dont le choix dépendait du sexe ; en particulier, on enseignait rarement le latin aux jeunes filles ; pourtant, dans le cas des enfants du roi Christian IV, on ne faisait pas de différence entre filles et garçons. Mais les nobles, garçons ou jeunes hommes exclusivement, partaient aussi en voyages de formation, souvent accompagnés de leur précepteur ; c’était le cas de Corfitz Ulfeldt, le futur mari de notre princesse, qui passa plus de dix ans en formation à l’étranger.

22Pour ce qui est plus particulièrement de l’enseignement du français, on connaît un grand nombre de grammaires et de dictionnaires pour l’étude du français, mais on ne sait pas si ces livres étaient connus au Danemark. Parmi les plus répandus, John Palsgrave (ca. 1485-1554) L'esclarcissement de la langue francoyse (Londres 1530), Robert Estienne (1503-1559) Dictionnaire françois-latin, impr. de R. Estienne (Paris 1549) et Jean Nicot (1530-1604) Tresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne (Paris 1606). Une importante source pour évaluer le niveau du français de la princesse est Claude Favre de Vaugelas : Remarques sur la langue françoise (Paris 1647), mais il est peu probable que ce texte ait été connu par la princesse. En revanche on sait que la grammaire d’Antonius Caucius (Antoine Cauchie) a été utilisée pour l’enseignement du français au Danemark. La Bibliothèque Royale possède quelques exemplaires de sa Grammatica Gallica (Bâle, Samuel König/Regius, 1570 et Paris, Antonius Lithostrateus, 1570), toutes les deux dédicacées aux fils d’Heinrik Rantzau4 : Franz et Breide Ranzau. Il existe une édition plus récente de la grammaire de Cauchie, imprimée à Strasbourg en 1586, dédicacée aux jeunes ducs de Gottorp, Frederik et Filip (le château de Gottorp, près de Schleswig, contrée appartenant également au Danemark)5. Dans l’introduction à sa grammaire, Cauchie insiste sur la nécessité d’apprendre les règles de la grammaire en supplément à l’exercice de l’oral, et souligne la valeur de l’interaction entre l’apprentissage des règles et l’usage pratique. En effet, il opte pour une approche communicative avant la lettre.

4.2. L’éducation de Leonora Christina

23Comment s’effectuait la formation de la princesse? Elle le décrit en détail, sans doute pour répondre au désir de Sperling, qui préparait son ouvrage sur les femmes savantes :

(12) Il arrivoit l’Hyver apres à Skanderburg, que la Gouuernante

eust des disputes avec le Maistre de Langue Alexandre de Cu-

quelçon, qui enseignoit à nostre femme et à ces sœurs, la Lan-

gue Françoise, à escrire, l'Arithmetique et à dancer ;

…

la Gouuernante creut attraper Alexandre6 elle l’accusoit devant

le Roy disoit qu’il traittoit mal les Enfans, les donnoit des

coups sur les doits, des verges sur les mains, des vilains noms etc.

et sur tout cela ilz ne sçauoient pas bien lire, moins parler la lan-

gue Françoise.

…

Alexandre la disoit un jour vers le temps de l’Examen ;

qu’elle luy pouvoit encore faire une grande graçe si elle ne vou-

loit dire des petites choses qui c’estoient passèes dans l’Escole, car

il ne pouvoit pas tousjours donner garde à chaque parole qu’

il disoit, quand Madame Sophia7 l’irritoit, et s’il avoit un foy pris

les verges pour la donner sur les doits, quand elle ne frappoit pas

sa sœur assez forte, il la prioit pour l’amour de Dieu de le luy

pardonner. (Il faut sçavoir, qu’il vouloit que l’un devoit

battre l’autre, quand ilz fesoient des fautes et celle qui

corrigeoit l’autre luy devoit battre, et si elle ne donnoit pas

assez forte, il fit l’office luy mesme, ainsi Il avoit battu bien

souuant nostre Femme). (page 5-7)

24Selon cet extrait du texte, il faut comprendre que le Français Alexandre de Cuquelçon enseignait aux enfants du roi le français, la lecture et la conversation. Il est connu que le résultat était satisfaisant, puisque les princesses Sophie et Leonora se sont entretenues avec les ambassadeurs français lors de la grande fête de 1634 à l’occasion du mariage du prince Christian, dauphin et demi-frère des deux princesses. Selon la même source, à savoir Charles Ogier, secrétaire de Claude Mesme, comte d’Avaux, il y avait à la cour du roi en 1634 douze nobles et quelques femmes (y compris les filles du roi) qui parlaient français (voir plus loin le témoignage de Charles Ogier cité dans l’Annexe).

25En dehors du français, Leonora Christina décrit ses connaissances des langues suivantes :

(13) … elle

entend un peu le Latin ordinaire qui n’est pas de haute

lutte. Elle apprit alors un peu d’Italien, qu’elle excerse en-

core, quand la commodité ce presente. (page 17)

L’hyver quilz passoient à Strol-

sund, son Mari luy enseigne, ou pour mieux dire commence

de l’enseigner l’Espagnol. (page 22)

… là nostre femme passoit le temps

avec ces estudes, par foy voyoit dans un livre Latin

par foy dans un Espagnol ; elle translatoit un petit

livre Espagnol titulè Mathias de los Royes. mais ce li-

vre tomboit de puis entre les mains d’autres, comme en-

core la premiere partie de Cleopatre quelle avoit tra-

duitte de François, avec ce qui valloit plus que cela. (page 22)

Nostre femme eust le bonheur, de pouuoir donner tous les jours

des signes à son mari, et en recevoir, et quand le vent ne

donnoit pas trop fort ilz se pouuoient entreparler de la fene-

stre ; Ilz parloient Italien ensemble et prirent leur temps

devant la reveille8. (p.44)

Ce double Traite de Braten9, fait le Galand

l’entretien, la fait parler Anglois, (comme elle estoit plus har-

die de parler cette langue que nul autre quelle commençoit

seulement de bien apprendre, ayant eu un Maistre de lan-

gue á londres) (page 51)

26À ceci s’ajoute le haut allemand, dont on sait qu’il était enseigné aux enfants royaux. C’était la première langue de communication à la Cour danoise. La princesse communique toujours en allemand avec son médecin, Sperling Senior, de même qu’avec son fils, commanditaire de la lettre, mais elle ne parle pas de l’enseignement de cette langue. Elle maîtrise aussi le bas allemand. Il faut comprendre que la vie de Cour à l’époque constituait un contexte social multilingue.

27Pour ce qui est de l’apprentissage du français, le texte révèle que Leonora Christina a appris cette langue par la lecture et par des exercices oraux et écrits, ce qui correspond à l’approche de Cauchie mentionnée plus haut. Nous savons que la princesse avait en sa possession des livres en langues étrangères, entre autres parce qu’elle raconte avoir fait des traductions vers 1655-57 de textes espagnols et français. Malheureusement, nous ignorons de quels livres il s’agit. On sait que son mari était en possession d’une importante bibliothèque, saisie au moment de sa condamnation. On ignore si la grammaire de Cauchie a été utilisée en dehors des Cours de Rantzau et de Gottorp, car l’inventaire des possessions d’Ulfeldt au moment du procès n’inclut pas les livres de sa bibliothèque. Concernant le vocabulaire de la princesse, j’ai pu constater qu’il existe un dictionnaire qui reflète certains traits archaïsants de l’usage de Leonora Christina : A dictionarie of the French and English tongues, compilé par Randle Cotgrave (London 1611).

28On a proposé quelques modèles pour les écrits de notre princesse, à savoir Madeleine de Scudéry Les femmes illustres (1662-64), Pierre le Moyne La gallerie des femmes fortes (1647), surtout pour ses deux ouvrages en danois: Hæltinners Pryd (1671-84) et son autobiographie Jammersminde, mais sans arguments précis. Pour le texte français, on n’a pas proposé de modèle, car ce texte a été très peu étudié jusqu’à présent.

5. Traits caractéristiques du français de Leonora Christina

29Je vais maintenant aborder un sujet qui n’a pas encore été exploré par les chercheurs, à savoir la nature et le niveau du français de Leonora Christina. Je le présenterai tel qu’on peut le concevoir d’après son autoprésentation10. L’exposé suivra la division traditionnelle en grammaire : l’orthographe, la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire. Dans la présentation des traits caractéristiques du français de Leonora Christina qui suivra, je vais examiner s’il est possible de déterminer si la princesse a appris le français plutôt par l’oreille que par les yeux. Question particulièrement importante pour l’étude de son orthographe.

5.1. L’orthographe

30Les variantes orthographiques de la princesse suggèrent qu’elle a appris son français plutôt en écoutant qu’en lisant, car elle orthographie souvent en confondant les lettres homophones. Voici quelques exemples typiques : elle confond souvent les c et les s, en particulier ces au lieu de ses, par exemple : Le Secretaire tembloit, que ces dents firent de bruict (page 24) ; ces deux (page 28), au lieu de ses deux ; de ce tourner ... pour ce laisser glisser (page 40), elle devoit ce tenir preste (page 26) au lieu de se ; Les autres ce tenoient de l’autre costè (page 29) ; il prie les deux prisonniers de ce promener un peu au champ (page 35) ; sait pour c’est : elle ne c’est l’heyre de se veoir veufue (page 31) ; la deçeu pour là-dessus (page 36) ; fossé est orthographié selon l’oreille : aydez a faire passer la Carosse le focé (page 28) ; de même le mot seremonie (page 35). Il est bien plus rare que la princesse choisisse s pour c, voir pourtant de se Tyran (page 40).

31D’autres variantes récurrentes concernent les formes de l’imparfait qui sont parfois orthographiées selon l’oreille, car au lieu de la graphie la plus répandue -oit à l’époque, elle écrit aussi -ët ou -et, par exemple seuët pour suoit (page 29) ou voyet pour voyoit (page 39).

32La princesse a probablement parlé en français avec son précepteur, qui semble avoir favorisé la conversation plutôt que la lecture. Néanmoins, comme elle parle de ses lectures et de ses traductions, nous savons qu’elle entretenait ses connaissances linguistiques non seulement en parlant avec les francophones qui l’entouraient, entre autres son valet, mais aussi en lisant et en traduisant.

33L’orthographe de Leonora Christina est certes variable, mais cela était le cas à l’époque, comme le montrent ici même les contributions de Philippe Caron et de Manuel Bruña Cuevas. Un exemple typique se trouve à la page 32, où alternent les deux formes Advocat – Avocat. Il y a aussi des variantes uniquement pour les yeux, pas pour l’oreille, comme n’y .. n’y au lieu de ni .. ni : Que son Mari n’estoit n’y Vassal, n’y serviteur (page 33), ainsi que de nombreux cas de segmentation erronée : c’est éfigie pour cette effigie (page 66). De tels problèmes de segmentation erronée subsistent au XVIIIe siècle, comme en témoigne la graphie des dames d’Argenson.

34On relève beaucoup d’exemples d’hypercorrections, justes ou erronées, qui sont fréquentes à l’époque ; elles révèlent nettement l’apprentissage de l’orthographe par la lecture, contrairement aux cas qui viennent d’être cités, par exemple monster pour monter : monste a cheval (page 41) et fréquemment la forme très répandue à l’époque pour savoir : sçavoir (page 1) etc.

35En comparant l’orthographe de l’auteure avec celle des écrivains français comme Mme de Sevigné, on constate le même type de variation. J’ai voulu vérifier ce constat sur des lettres contemporaines rédigées par des Françaises de la noblesse et des princesses de la cour. Les lettres se trouvent aux Fonds Gaignières (cotes F 24985-24991) à la Bibliothèque Nationale11. Le résultat de cette vérification est que la plupart des variantes orthographiques se retrouvent chez les pairs français de la princesse.

36L’orthographe, c’est aussi l’usage des abréviations. Si cet usage ressemble à celui de ses pairs, il diffère entièrement de celui de ses écrits en danois, où on ne relève quasiment pas d’abréviations. Il y a deux types d’abréviation qui dominent, premièrement celle des termes d’adresse: M. pour Maistre ou Madame, R. pour Roy, etc., deuxièmement celle de noms propres: Den. pour Dennemarc, Ang. pour Angleterre, Cath. pour Catharina etc. L’abréviation est ainsi un trait qui révèle sa maitrise du français écrit. Un autre trait est celui d’éviter l’écriture gothique, qui est utilisée exclusivement pour quelques mots allemands ou danois (voir la section 5.5).

5.2. La morphologie

37Leonora Christina maîtrise assez bien la morphologie française, avec deux exceptions : l’attribution du genre et l’accord en genre et en nombre. La princesse commet des erreurs et des inconséquences fréquentes pour le choix du genre, par exemple pour le mot fenêtre: il fermoit tous les fenestres, a d’aucuns il mit des barres de fer (page 37) ; D’autres erreurs à la même page : Et pour le traitement, elle [=le traitement] estoit pire que jamais ; Le Major veoit nostre femme avec un grand consternation. … ces mauuaisses traittemens ; … un autre façon (page 41) ; Casi ala fin du Gouuernement de se vilain il en fut adverti ; il fit faire un invention de quoy on … (page 44) ; un Eternité (page 45) ; etc.

38On rencontre de nombreuses erreurs d’accord très courantes pour son époque : Elles furent menèes, le pronom elles renvoyant à la princesse, à son mari et à son valet. Le texte continue ainsi: car ilz estoient toutte mouillées de la pluye … (page 42) et plus loin : comme ilz estoient préparées à cette separation des septmaines devant, adverties de leur garde (page 44). Par contre, il n’y a quasiment pas d’erreurs de conjugaison. Ces erreurs, choquantes à l’écrit, moins souvent à l’oreille, sauf dans le cas des pronoms personnels, sont rarement de nature à créer de la confusion chez le lecteur (Lindschouw & Schøsler 2018). Comparées à celles de ses contemporains francophones, les erreurs de notre princesse se retrouvent chez ses pairs, mais moins fréquemment.

5.3. Énonciation et syntaxe

39Comme pour la morphologie, les erreurs de syntaxe ou de tiroir verbal sont telles qu’elles ne perturbent pas la lecture. La princesse bute contre deux problèmes majeurs et qui ne se retrouvent pas au même degré chez ses pairs francophones : premièrement trouver le temps et l’aspect corrects, et deuxièmement, choisir le cas approprié pour les pronoms personnels. Additionnellement, il y a quelques erreurs dans l’emploi des prépositions.

40Le choix des temps et de l’aspect est souvent évité par l’utilisation du présent historique, par exemple dans l’extrait (14) ci-dessous. Le présent historique est certes un choix de facilité dans le cas du français, d’ailleurs souvent utilisé aussi dans la langue maternelle de la princesse, pour obtenir un effet dramatique, et l’effet est en général assez heureux. Un problème prévisible pour la princesse consiste à choisir entre deux formes du passé qui n’existent pas en danois, à savoir le passé simple et l’imparfait. Elle semble souvent se servir des deux formes sans distinction, voir la citation suivante (sortoit, alloit, refusá) :

(14) Fos monte incontinent…

et comme il entre Monsieur sortoit et alloit dans

l’autre appartement, refusà de luy donner la main. (p. 37)

41Il en est de même dans l’extrait suivant où apparaissent des formes de l’imparfait (montroit, rioit, disoit) là où on se serait plutôt attendu à des passés simples pour présenter une scène dramatique. Pour notre auteure, c’est apparemment l’imparfait qui est la forme basique du passé. Il s’agit d’une scène de confrontation entre la princesse et son geôlier ; elle parvient à garder son calme et le traite avec mépris, malgré ses menaces :

(15) il la dit, Madame, vous estes si hautaine, je vous humil-

leray, je vous feray si petitte petitte, et montroit avec sa main

contre la terre, vous avez esté élevée en l’air, mais je vous metteray

bas. Elle se rioit, et disoit, vous pouuez faire de moy ce que vous

ne voulez au mettre, mais vous me pouuez jamais humillier de

sorte, qu’il ne me souvienne, que vous auez esté le serviteur d’un

serviteur du Roy mon Pere. (p. 43)

42Le second problème de syntaxe pour notre princesse est le choix du cas approprié pour les pronoms clitiques. Très souvent elle choisit la forme du complément direct (l’accusatif des pronoms personnels) au lieu de la forme du complément indirect (le datif des pronoms personnels). Ceci est surtout vrai pour les verbes de parole.

(16) il la dit, Madame,… (page 43)

… La Reine

n’en sçauoit rien, comme on la disoit, elle se mit si fort en

colere, quelle ne voulut aller à table (page 48)

à ce qu’on la disoit (page 50)

… la promet d’y contribüer luy mesme… ,

la demande si elle n’ayme pas à ce (=se) pro-

mener, la parle des belles maisons, Jardins et parcqs, l’offre

sa Carosse, (page 50)

43Un trait particulier concerne les prépositions employées comme adverbes, surtout dans le cas de la préposition avec. Cet emploi est particulièrement fréquent dans les langues germaniques, y comprisle danois, alors qu’il est plus rare dans les langues romanes. On constate, en effet, que les exemples cités ci-dessous correspondent parfaitement à un usage habituel des prépositions en danois (voir les traductions jointes). Il s’agit dans ce cas clairement d’un transfert d’une structure sous-jacente de la langue maternelle de l’auteure en français (j’ajoute la transposition en danois).

(17) Ainsi elle alloit avec [‘således gik hun med’] (page 30)

… Son Mari prie

sa femme de faire le voyage pour Angleterre, et de prendre

son filz aisné avec, [‘… tage sin ældste søn med’] (page 49)

son lacquay on ne voulut qu’il allast avec [‘lakajen ville man ikke have gik med’] (page 52)

… elle fut mise dans une fregatte An-

gloise, que Petcon avoit louè, et Dreyer alloit avec. [‘… og Dreyer tog med’] (page 53)12

44Au cours de l’exploration de la langue de Leonora Christina, j’ai largement profité de la collaboration avec les chercheuses du Réseau Corpus Français Préclassique et Classique (RCFC)13. Concernant le langage de la princesse, la comparaison avec l’ensemble du corpus contemporain révèle que le niveau du français de l’autoprésentation se conforme à celui des textes francophones, avec, toutefois, quelques traits archaïsants.

5.4. Le vocabulaire

45Leonora Christina maîtrise un vaste vocabulaire, très varié. Lindschouw & Schøsler (2016) étudient en détail la taille de son vocabulaire, mesurée quantitativement en types vs tokens, et d’autre part sa qualité mesurée selon sa maîtrise de synonymes, d’antonymes, d’hyperonymes, d’hyponymes et de collocations. L’étude montre que la princesse maîtrise un niveau de français très élevé, légèrement teinté d’archaïsmes et entaché parfois de quelques cas d’interférence avec sa langue maternelle.

46Dans ce contexte, il est intéressant d’observer quelques rares cas de « code-switching » chez notre écrivaine. Elle se sert délibérément de deux types de « code-switching », premièrement dans l’ignorance d’un terme précis, à savoir le mot danois Kammen qui veut dire peigne :

(18) … tout dans sa pochette; les outis avoit elle fait elle mesme, et

Kammen dont je ne sçay le nom en françois elle auoit fait

des petits pieces de bois; pour curieusité je vous envoye… (page 69)

47Le second type de code-switching concerne les citations, par exemple une citation de son ennemie déclarée, la reine Sofie Amalie d’origine saxonne, qui s’exprime en allemand : La Reine disoit Sie hæts wol anders haben kønnen. (pages 67-68).

48Il faut remarquer que notre princesse change d’écriture pour utiliser les lettres gothiques, dès qu’elle écrit en allemand ou en danois. Par conséquent, dans les deux cas il s’agit évidemment d’un emploi conscient de la langue étrangère – il n’y a aucune confusion de langues.

Conclusions

49Mes recherches sur le niveau de français de Leonora Christina aboutissent aux conclusions suivantes : (1) la princesse possède une oreille fine pour les langues étrangères, (2) elle a appris le français à la fois par l’oreille et par les yeux (c’est-à-dire par la lecture), (3) elle imite les variations qui existent parmi ceux qu’elle considère comme ses pairs français (la Cour, la bonne société), (4) ses erreurs, qui ne gênent aucunement la compréhension du texte, sont prévisibles et se caractérisent en partie par l’interférence entre les deux systèmes grammaticaux français et germanique. Ceci est vrai primo pour le choix des temps et de l’aspect, car ni le danois ni l’allemand ne possèdent l’équivalent des distinctions françaises de temps ou d’aspect, secondo pour le choix du cas, dans la mesure où le danois ne signale pas la fonction dative à l’aide d’une forme casuelle ou d’une préposition, mais à l’aide de la position, tertio pour ses problèmes d’attribution de genre, puisque ni le danois ni l’allemand ne possèdent une distinction de genres comparable aux langues romanes.

50La conclusion de ce qui précède est la suivante : mises à part quelques interférences, les variantes et les erreurs de Leonora Christina reflètent en grande partie celles relevées chez ses contemporains d’origine française; il ne s’agit aucunement d’un langage chaotique.

51Les points d’intérêt de l’autoprésentation de la princesse sont donc multiples. Premièrement, elle permet une analyse du texte comme témoignage du français « global », langue de communication des Cours et de l’élite européennes, y compris l’étude des graphies, de la morphologie, de la syntaxe et du vocabulaire. À ce propos, il est intéressant de consulter les témoignages contemporains sur le niveau du français de notre princesse faits par des francophones14. Deuxièmement, elle pourra servir à identifier des modèles disponibles à l’époque pour l’apprentissage du français « global » à l’étranger : quel est le rôle des grammairiens, des dictionnaires et des remarqueurs ? Quel est le rôle des romans français contemporains ? Troisièmement, elle permet l’analyse des interférences entre le français et la langue maternelle d’une princesse danoise maîtrisant plusieurs langues y compris l’allemand (bas-allemand et allemand standard), l’italien, l’espagnol, l’anglais et le latin. Cette analyse est d’intérêt typologique dans la mesure où la langue maternelle de la princesse est germanique, alors que la langue cible est romane. Quatrièmement, il s’agit d’un récit émouvant qui passionne son lecteur, rédigé par une princesse vivant dans une période tumultueuse de l’histoire européenne.

52J’aimerais insister sur le fait que le français de notre auteure est de sa propre main. Elle n’avait à sa disposition ni secrétaire, ni dictionnaire, ni grammaire, puisqu’elle était emprisonnée dans le donjon du château de Copenhague. Les conditions externes de cette rédaction font que son niveau de langage est plus authentique que celui d’autres étrangères évoquées dans l’introduction : nous savons que la reine Elisabeth I avait recours à un secrétaire pour rédiger ses lettres en français, de même que la reine Kristina de Suède et la reine Catherine de Médicis. En d’autres mots, le texte de la princesse a une valeur toute particulière en tant que témoignage du français « global » du XVIIe siècle.

Bibliographie

Akhøj Nielsen , M. & Schøsler, L, 2021, Leonora Christinas franske selvbiografi, Odense, Syddansk Universitets forlag.

Amatuzzi, A., Ayres-Bennett, W., Gerstenberg, A., Schøsler, L. & Skupen-Dekens, C., 2019, « Améliorer et appliquer les outils numériques. Ressources et approches pour l’étude du changement linguistique en français préclassique et classique. » In D. Capin, J. Glikman, V. Obry & T. Revol (éds.), Le français en diachronie. Moyen français – Segmentation des énoncés – Linguistique textuelle, Société de Linguistique Romane / Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg, p. 337-364.

Amatuzzi, A., Ayres-Bennett, W., Gerstenberg, A., Schøsler, L. & Skupen-Dekens, C. , 2020, « Changement linguistique et périodisation du français (pré)classique : deux études de cas à partir des corpus du RCFC », Journal of French Language Studies, Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/S0959269520000058 Published online by Cambridge University Press: 15 April 2020.

Bøggild-Andersen, C.O., 1958, Leonora Christina Grevinde Ulfeldts franske Levnedsskildring 1673, trykt i faksimile. Indledning, Oversættelse og Oplysninger af C.O. Bøggild-Andersen, København: Forening for Boghaandværk.

Caucius, A. (Cauchie, A.) 1570a, Grammatica Gallica. Basel: Samuel König/Regius.

Caucius, A. (Cauchie, A.) 1570b, Grammatica Gallica, Paris: Antonius Lithostrateus.

Caucius, A. (Cauchie, A.) 1586, Grammatica Gallica, Strasbourg.

Cauchie, Antoine, 2002, Grammaire française (1586). Texte latin original, traduction et notes de C. Demaizière.

Lindegård Hjorth, P. & Akhøj Nielsen, M., 1998, (éds) avec la collaboration d’I. Nielsen, Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave. København: DSL.

Lindschouw, J. & Schøsler, L., 2016, « Leonora Christinas franske ordforråd. En didaktisk og diakron analyse af hendes Franske Selvbiografi (1673) », Danske Studier, p. 5-24.

Lindschouw, J. & Schøsler, L., 2017, « L’apprentissage du français classique par la princesse danoise Leonora Christina. Interlangue, interférence et variation ». In Prévost, S. & Fagard, B., (éds.), Le français en diachronie. Dépendances syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation (Actes du colloque Diachro VII.) Frankfurt am Main: Peter Lang, p. 217-236.

Lindschouw, J. & Schøsler, L., 2018, « La variation de l’interlangue reflète-t-elle les changements linguistiques en cours de la langue cible ? », in Strutture e dinamismi della variazione e del cambiamento linguistico, Atti del Convegno DIA III, Napoli, 24-27 novembre 2014, Greco, P., Vecchia, C. & Sornicola, R. (éds), Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli, Giannini Editore : Napoli, p. 555-568.

Lindschouw, J. & Schøsler, L., 2021, « Diffusions de changements grammaticaux français et francophones, selon des principes semblables ou différents ? Étude du cas de Leonora Christina, princesse danoise (1621-1698) » in Réflexions théoriques et méthodologiques autour des données variationnelles.Textes réunis et édités par Bertin, A., Gadet, F., Lehmann, S. & Moreno Kerdreux, A. Presses Universitaires 21, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, p 301-315.

Oddos, J.-P., 2012, Isaac de Lapeyrère (1596-1676), Un intellectuel sur les routes du monde, Paris: Champion.

Annexes

Quelques témoignages contemporains français

La Cour royale du Danemark recevait souvent des délégations et ambassades étrangères, entre autres de la France. Pareillement, le couple Ulfeldt fréquentait la Cour royale de la France, et nous conservons plusieurs témoignages attestant la bonne impression des deux Danois sur les Français. En voici quelques-uns :

Dans ses Mémoires chapitre xv (1647), Madame de Motteville, confidente d’Anne d’Autriche (mère de Louis XIV), décrit en détail la réception somptueuse de Corfilz Ulfeldt et de Leonora Christina à la cour d’Anne d’Autriche au Palais-Royal:

(19) … l’Ambassadeur extraordinaire de Danemark … venoit remercier la Reine de ce qu’elle s’étoit employée à faire la paix entre les deux couronnes de Suède et de Danemark. C’étoit une personne de qualité, qui avoit bonne mine, et qui fut reconnu, par ceux qui le pratiquoient, pour avoir de la raison et de l’esprit: grand homme d’État, grave dans toutes ses manières, et sentencieux en toutes ses paroles. ...

Il amena sa femme, qui étoit fille de son roi … elle étoit habillée à la française, et avoit bonne mine. Son visage étoit fort beau et sa beauté étoit accompagnée de gravité : ce qui me confirma dans la créance que j’ai toujours eue que dans tous les pays on trouve des honnêtes gens. …

Elle vint chez la Reine de même qu’auroit fait une de nos princesses; et quand elle fut au cercle, elle ne témoigna nul embarras de se trouver au milieu de tant de gens qu’elle ne connaissoit point. … Ces choses plurent à la Reine; et toute la journée on ne parla que de la Danoise, de sa douce gravité, de la grâce qu’elle avoit en toutes ses actions, et des marques qu’elle avoit données d’avoir beacoup d’esprit et de raison. …. Après avoir été régalée, elle partit, sans doute aussi satisfaite de la cour que la cour le fut d’elle.

Dans la section 4.2 a été mentionné le témoignage d’Ogier, secrétaire de l’ambassadeur de France, M. Mesme, conte d’Avaux: Illustrissimi & ..; excellentissimi viri Claudii Memmii, Equitis, D. d'Auaux ... nuper in Italia, nunc ad serenissimos septentrionis reges extraordinarii legati adventus in Daniam 1634. Voici la description d’une soirée festive ; le texte latin est traduit en français par l’auteure (LS) :

(20) … car elles [les filles du roi] comprennent le français. Après la danse, comme il [= l’Ambassadeur de France] continuait à s’adresser à elles, et comme elles répondaient peu et avec timidité, le prince danois, que les aimait fort [leur] dit: « allez, Sophia, allez Leonora, répondez avec courage, et donnez un témoignage de votre connaissance en français; vous n’aurez pas de sitôt un interlocuteur français aussi commode. »

… celles-ci parlent très facilement [le français] avec un certain accent aimable et gracieux, qui leur va à merveille.

Avec sa politesse française, notre ambassadeur préférait s’assoir entre les filles du roi, aux places inférieures de la table, nous et Wibe étant serviteurs; puis il regardait [le spectacle] le restant du jour, en parlant avec elles sans façons.

Pour finir, voici un poème de la main d’Isaac de Lapeyrère, membre de la délégation de l’Ambassadeur de France en mission au Danemark en 1645, en honneur de notre princesse, dans lequel il loue entre autres ses connaissances des langues étrangères avec les paroles suivantes :

(21) A Madame La Contesse ELEONOR

Lors que Monsieur l’Ambassadeur de France traitoit la paix du Dannemark avec la Suède.

A Christianopolis le 15 may 1645

…

Vous qui parlez très bon latin

Dont l’Esprit sublime et divin

Se paist dans sa Bibliothèque

Du grand philosophe Sénèque

Et qui raisonnez sur Platon

Aussi sagement que Caton

Qui parlez la langue Italique

Aussi bien que la Germanique

Vous qui fredonnez l’Espagnol

Mieux que ne chante un Rossignol

Et comme vous estes Courtoise

Qui parlez la langue Françoise

Avec les mesmes Souris

Que font nos dames de Paris

(transcription d’Oddos 2012 p. 246-52)

Notes

1 Ny kongelig Samling 4261,4o (NKS 4261 kvart, 70 s. (18 læg), 20 x 15,7 cm

2 Le manuscrit a été transcrit fidèlement avec ses maladresses, fautes d’orthographe et abréviations.

3 Le mot creoner correspond à crayonner, dessiner. Son professeur de dessin était le fameux peintre Charles v. Mandre ou Karel van Mander III, ca. 1609-1670, Néerlandais, qui exécuta de beaux tableaux de la famille royale et de la noblesse danoise.

4 Heinrik Rantzau, Gouverneur de Schleswig-Holstein, au château de Breitenburg, contrée appartenant au royaume du Danemark.

5 Cet ouvrage intéressant se consulte facilement grâce à l’édition bilingue moderne de Colette Demaizière (2002).

6 La résolution des abréviations est rendue en italiques.

7 Madame Sophia est la sœur de Leonora Christina.

8 Ulfeldt et sa femme, séparés et placés à deux étages au-dessus l’un de l’aute par le gouverneur de la prison, communiquent en italien.

9 Il s’agit d’un guet-apens préparé en secret pour capturer la princesse, avec le consentement du roi danois, son demi-frère et du roi d’Angleterre, son cousin. Le « double traître Braten » est un lieutenant du nom de Broughton, c’est lui qui transmet à la princesse la lettre d’arrestation signée par le roi d’Angleterre.

10 Une série d’articles contiennent des études plus détaillées, voir Lindschouw & Schøsler 2016, 2017, 2018 et 2021.

11 Je remercie Philippe Caron de m’avoir suggéré cette piste.

12 Pour plus de détails sur la syntaxe de l’auteure, voir Lindschouw & Schøsler (2017, 2018 et 2021).

13 Cette collaboration avait pour but de décrire et d’analyser quelques changements majeurs survenus pendant la période classique, afin de mieux définir les périodes charnières et les processus de diffusion des changements. Les résultats de ces recherches ont été présentés dans deux publications : Amatuzzi, Ayres-Bennett, Gerstenberg, Schøsler & Skupen-Dekens (2019 et 2020).

14 Voir notre Annexe

Pour citer ce document

Son autoprésentation de 1673», Cahiers FoReLLIS - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les arts de l'Image et de la Scène [En ligne], Revue électronique, 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à leur écritoire. Autour des Archives d’Argenson, IV. Enquêtes de terrain, mis à jour le : 20/10/2022, URL : https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiersforell/index.php?id=1136.

Quelques mots à propos de : Lene Schøsler

Université de Copenhague

Lene Schøsler, professeure émérite, docteure d’État, a fait ses études à l'Université d'Odense au Danemark, avec une majeure en français et une mineure en italien. D’abord doctorante, puis maître de conférences à Odense de 1972 à 1997, elle a été nommée professeure titulaire à la chaire de philologie romane à l'Institut des langues romanes, à l’Université de Copenhague dans la période 1997-2011. Dans les deux universités, elle a fonctionné pendant des périodes comme

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)