- Accueil

- > Revue électronique

- > 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à ...

- > IV. Enquêtes de terrain

- > Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), épistolière hollando-suisse, mentorant son entourage

Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), épistolière hollando-suisse, mentorant son entourage

Par Suzan van Dijk

Publication en ligne le 20 octobre 2022

Résumé

Cette romancière (1740-1805) est peut-être surtout appréciée actuellement pour ses lettres. Cependant, sa correspondance est si volumineuse que beaucoup de ses admirateurs n’en connaissent qu’une petite partie, à savoir les échanges qu’elle a eus en tant que jeune femme avec le colonel suisse Constant d’Hermenches, de vingt ans son aîné et marié – échanges (267 lettres en tout) qui ont eu l’avantage d’être publiés et traduits séparément. Cependant les travaux actuellement en cours pour la numérisation de l’ensemble de sa correspondance (env. 2600 lettres) montrent bien l’énorme diversité de ses préoccupations, qui s’explique aussi par les grandes différences – de classe, de statut, de nationalité – existant entre ses nombreux correspondants. La langue française, dont ils se servent tous, semblerait présenter un point commun. Cependant ils la maîtrisent et l’utilisent différemment, et cette Suissesse d’origine hollandaise est très sensible à l’emploi de la langue. Les lettres qu’elle reçoit mènent souvent à des commentaires plus ou moins sévères, dans lesquels elle discute également ses propres erreurs et « négligences ».

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), épistolière hollando-suisse, mentorant son entourage (version PDF) (application/pdf – 7,2M)

Texte intégral

Introduction

1« Quelqu'un me demandait l'autre jour si je savais écrire en français ». Non sans un certain étonnement, Belle de Zuylen raconte ce fait à David-Louis Constant d'Hermenches, colonel suisse installé à La Haye, avec qui elle était en correspondance de 1762 jusqu’en 17711. C’est en avril 1767, elle a 26 ans et elle passe quelque temps en Angleterre, où on la connaît moins bien que dans sa Hollande natale. Elle est contente de ce relatif anonymat : en Angleterre, elle se sent libre et « l'on ne me hait pas comme en Hollande ».

2En fait, elle exagère un petit peu, mais dans son pays, et notamment à La Haye où réside la cour du Stadhouder, on la connaît comme quelqu’un qui prend certaines libertés, et qui a parfois des « imprudences à réparer »2 : elle ne respecte pas forcément les règles – notamment celles qui gèrent le comportement féminin. Dans l’autoportrait, par exemple, où elle se désigne comme Zélide, elle tient à ne pas se décrire comme étant belle3.

3En revanche, pour l’emploi du français comme langue de communication, phénomène courant dans l’aristocratie hollandaise, de même que dans d’autres pays d’Europe, elle ne se distingue en rien. À partir de l’âge de huit ans, elle a eu une gouvernante suisse, qui lui a fourni un exemple que plus tard elle mit en pratique – avec ses frères cadets, deux fils de l’un d’entre eux et de jeunes amies francophones en Suisse, où elle vécut à partir de 1771. Car, attirée par la Suisse depuis un voyage – avec sa gouvernante Jeanne-Louise Prevost quand elle avait dix ans – elle se maria avec Charles-Emmanuel de Charrière, habitant Colombier près de Neuchâtel. Et c’est là qu’elle passa la seconde moitié de sa vie, dans la maison familiale de son mari.

4En 1762, bien avant qu’elle ne quittât sa première patrie – et qu’elle allât en Angleterre –, ce même Constant d’Hermenches lui avait écrit à propos des lettres qu’il recevait d’elle : « Je puis vous dire, sans exagérer, que vous écrivez mieux que personne que je connaisse au monde, je n’en excepte pas Voltaire »4. Donc : oui, elle sait écrire en français5 ! Elle avait d’ailleurs écrit un premier « conte moral », Le Noble, en 1763, qui – publié dans un journal francophone paraissant aux Pays-Bas – avait plu à Paris, notamment à Mme Necker, alors jeune mère de la future Mme de Staël6. Et dès cette même époque elle écrivait – en français – des vers d’occasion et des portraits d’amies, qui étaient recopiés dans les cercles aristocratiques d’Utrecht et des alentours7. Une fois installée en Suisse, elle écrira des romans et des essais, qui seront publiés en Suisse, en France et en Allemagne, et qui sont toujours lus et étudiés.

5Mais sa correspondance va être beaucoup plus volumineuse que son œuvre publiée, et dans cet ensemble de correspondances de femmes nobles, cette aristocrate hollandaise – née Isabella van Tuyll van Serooskerken – est absolument à sa place. Tout au plus pourrait-on se demander à laquelle des deux catégories elle appartient : française/francophone ou étrangère ? L’historiographie de la littérature néerlandaise a eu longtemps tendance à ne pas l’inclure8. On peut le comprendre si on tient compte de ce que ses œuvres publiées, toutes en français, l’ont surtout été pendant la « partie suisse » de sa vie. Mais ici il s’agit de ses lettres.

1. Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière épistolière

6Malgré ses origines hollandaises, l’importante correspondance qu’elle échangea, en français, avec des dizaines de correspondants, lui valut d’être dénommée « la Sévigné de notre siècle », d’abord par son amie la chanteuse allemande Luise von Madeweiss en 17939, et il y a 25 ans par Bernard Bray, spécialiste de l’épistolarité au XVIIe siècle, qui a repris la qualification et apporté toute une série d’arguments justifiant cette dénomination honorifique. Sa profonde familiarité avec les lettres de la Marquise n’en est pas le moindre, familiarité qui aboutit à une comparaison entre elles deux10, où elle prouve que son ancêtre et elle « se valent », et qu’un équilibre s’établit avec cette devancière. Comme le résume Bernard Bray : « infériorité reconnue là, mais supériorité revendiquée ici »11.

7Luise von Madeweiss n’était pas seule à admirer les lettres d’Isabelle de Charrière : qu’ils soient femmes ou hommes, francophones ou étrangers, tous ses correspondants se sentaient honorés de ce que Mme de Charrière veuille bien leur envoyer des missives et recevoir les leurs. Le général prussien Friedrich Adolf von Kalckreuth, à qui elle avait demandé un service, lui écrit par exemple en 1793 :

(1) Dès la première lettre que vous me fîtes l'honneur de m'écrire, j'étais épris de vous, Madame. Il est vrai que votre patrie y avait un peu de part, car c'est avec une vraie tendresse que je chéris les Hollandais. Mais votre dernière m'attache à vous pour la vie. On ne peut écrire comme vous faites, manifester des sentiments si distingués, sans avoir une âme. (Lettre 1080 de Friedrich Adolf von Kalckreuth, 30 juillet 1793, OC IV p. 134).

8Depuis 1980 des lecteurs et lectrices modernes ont aussi pu faire connaissance avec ces lettres, et souvent les admirent à leur tour – notamment pour la compréhension qu’elles nous donnent de la vie, des sentiments, de l’expérience d’une femme, certes exceptionnelle, de la fin du XVIIIe siècle.

1.1. Un corpus « connu »

9Il s’agira donc ici de lettres que l’on doit dire « connues » : beaucoup d’entre elles ont été utilisées dès la fin du XIXe siècle par l’historien neuchâtelois Philippe Godet, qui en intégrait des fragments dans la première biographie de l’auteure12 (on voit encore les traces de son crayon bleu sur les manuscrits qui se trouvent à la BPU de Neuchâtel). Cette biographie a été positivement reçue dans la presse néerlandaise du début du XXe siècle, et une conséquence un peu tardive en a été la décision de l’éditeur Geert van Oorschot, exprimée dès les années 60, de publier l’intégralité des écrits de Belle de Zuylen. Après une première publication de Simone Dubois en 196913, un comité de spécialistes internationaux sous son égide se mit en place, qui allait être responsable de l’édition en dix volumes des Œuvres complètes, parus entre 1979 et 198414. Ce sont ces spécialistes qui ont réuni et présenté les textes, aussi bien romans et pièces de théâtre que vers, essais et lettres. Quant à ces dernières, la plupart d’entre elles (à savoir près de 1500) se trouvent à Neuchâtel ; pour les autres, les éditeurs avaient fait des recherches dans de nombreuses bibliothèques, en Suisse et ailleurs. L’ensemble – 2552 lettres – se présente dans les six premiers volumes des Œuvres complètes. On n’a donc pas forcément tort de considérer Charrière avant tout comme une épistolière.

10Cette édition Van Oorschot est une édition diplomatique, conservant l’orthographe et la ponctuation telles qu’utilisées par l’épistolière : c’est ce qui a eu évidemment des avantages pour la recherche. Depuis 1980 en effet, un nombre important de chercheurs a publié des études biographiques ou autres, des introductions aux romans, des comparaisons à d’autres romanciers et romancières, en se basant sur ces ego-documents – ce qui a mené à des anthologies en français et en traduction, et à des portraits de l’auteure/épistolière, à partir desquels un film et des pièces de théâtre ont été réalisés. L’auteure a ainsi acquis une réputation – notamment aux Pays-Bas – qui a fait que, par exemple, elle se trouve en tête du Canon Littéraire d’Utrecht depuis 200815.

11Par contre, pour les non-spécialistes qui auraient pu être attirés par cette réputation, la lecture d’une édition diplomatique est plutôt difficile. C’est ce qui a amené la décision de préparer une édition numérique, où l’orthographe et la ponctuation seraient modernisées – facilitant du même coup les recherches portant en particulier sur le contenu des lettres.

1.2. Numérisation de ce corpus

12En ce moment, et depuis près d’une dizaine d’années, ma collègue Madeleine van Strien-Chardonneau et moi-même préparons cette édition en ligne de l’ensemble des lettres. Ceci grâce à l’existence d’un outil de publication numérique, intitulé eLaborate, développé à notre institut, et surtout aussi grâce à la participation d’un groupe de bénévoles, membres de l’Association Isabelle de Charrière. Pour cette édition numérisée nous avons pris pour base l’édition Van Oorschot avec ses 2552 lettres. Et bien sûr, nous incluons les lettres qui ont été retrouvées depuis et publiées par divers collègues : une soixantaine16.

13Pour commencer nos travaux, les six volumes ont été intégralement scannés ; les scans obtenus ont été traités à l’OCR (Optical Character Recognition) pour arriver à des documents que pourraient travailler nos collaborateurs bénévoles – leur travail consistant à « nettoyer » ces documents, à moderniser orthographe et ponctuation, ajouter des alinéas qui n’existaient quasiment pas. En tant que directrices du projet, et aidées de notre assistante de recherche Maria Schouten, nous vérifions l’ensemble, faisant des adaptations là où cela est nécessaire, et nous nous chargeons des annotations : nous reprenons en partie celles des Œuvres complètes, les adaptant au besoin et en ajoutant de nouvelles. Afin de rendre justice au rôle essentiel de l’édition Van Oorschot, pour laquelle avaient été préparées les transcriptions qui ont rendu notre projet réalisable, nous reprenons la numérotation des lettres. Et à l’intérieur des transcriptions ainsi que dans les métadonnées ajoutées aux lettres, nous renvoyons aux numéros des pages et des volumes de cette même édition – tout en intercalant à leur place chronologique les lettres retrouvées depuis 1984.

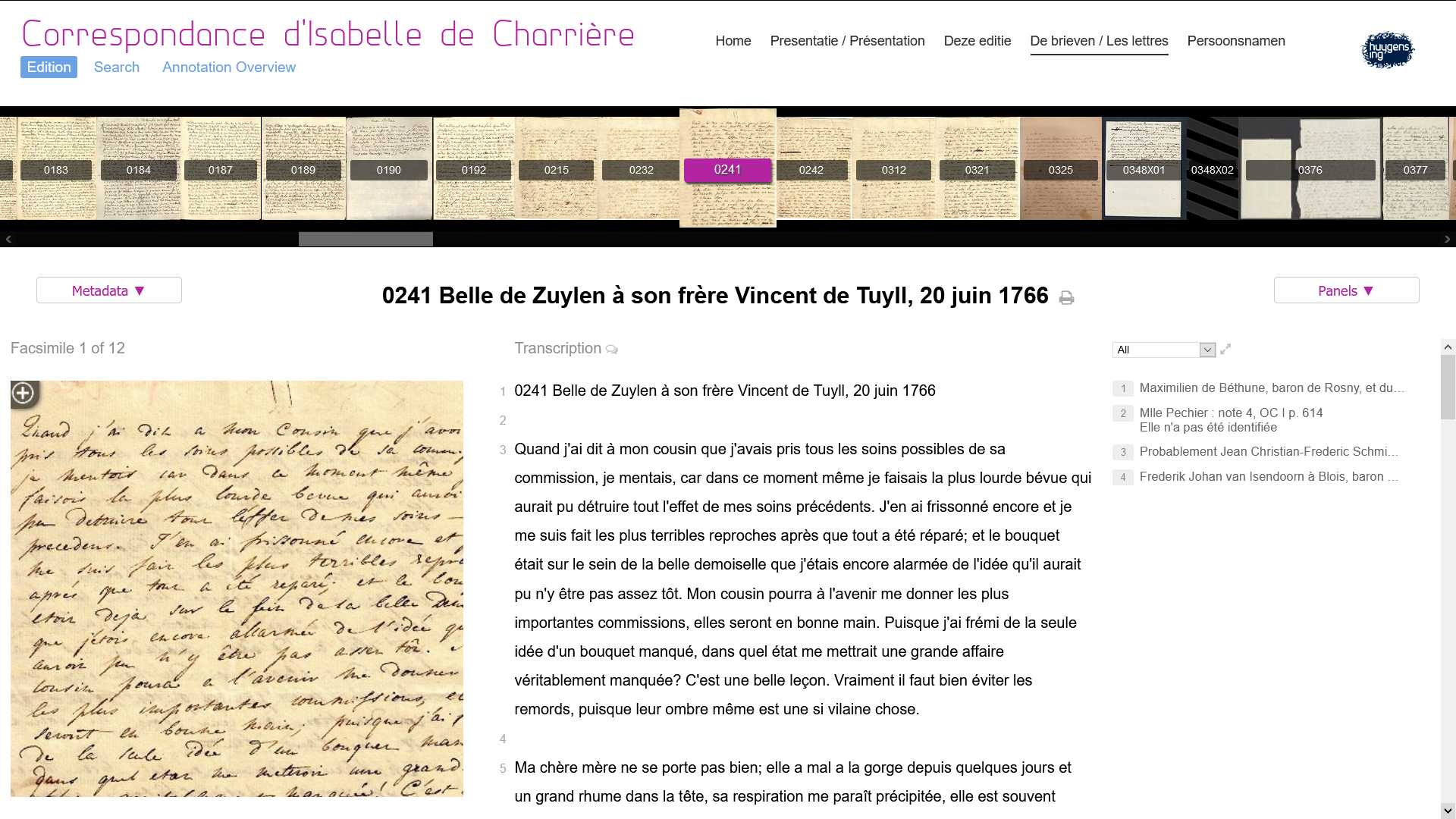

14Il est important de préciser que l’entrée pour chacune des lettres comporte non seulement cette transcription modernisée, mais aussi les scans pris sur l’édition Van Oorschot, et ceux qui présentent les pages du manuscrit17. Notre édition est donc essentielle dans le cadre du présent travail collaboratif, qui s’intéresse à la graphie et aux aspects matériels : ceux-ci sont visibles, même si c’est par scan et écran interposés18. Voici comment vont se présenter les lettres :

15Actuellement, le projet commence à arriver à son terme : une première série de lettres a été ouverte au public fin octobre 2019. Il s’agit de celles (au nombre de 199) dont les manuscrits se trouvent dans des archives néerlandaises et qui sont pour la plupart adressées par Isabelle de Charrière à sa famille aux Pays-Bas. Nous comptons ouvrir l’ensemble de la correspondance en 2021 – année où l’on commémorera le départ, en 1771, de Belle de Zuylen, devenue Mme de Charrière, vers la Suisse.

1.3. Quelques données quantitatives sur le corpus.

16La numérisation de ce corpus épistolaire, et notamment l’ajout de métadonnées, donne la possibilité de procéder à des comptages qui sont intéressants, et n’ont guère pu être faits jusqu’à présent.

1.3.1. Correspondants et lettres conservées

17D’abord il convient de préciser la quantité de lettres provenant des deux périodes, hollandaise et suisse, et celles correspondant à la correspondance active et passive :

|

LETTRES19 |

envoyées par Belle/Isabelle |

reçues par Belle/Isabelle |

totaux |

|

Pays-Bas 1740-1771 |

240 |

178 |

418 |

|

Suisse 1771-1805 |

1270 |

902 |

2172 |

|

TOTAUX |

1510 |

1080 |

2590 |

18On constate que, inévitablement, les années hollandaises ont généré moins de lettres : la période active était plus courte, la première lettre (adressée par la jeune Belle à sa gouvernante Jeanne-Louise Prevost) datant de 1753. À Neuchâtel elle a continué à écrire pratiquement jusqu’à son lit de mort – d’où elle a encore dicté une lettre à Benjamin Constant. Mais les chiffres sont également déterminés par le nombre (grandissant au cours des années) de correspondants, et par leur envie ou leurs possibilités de garder, ou non, les lettres qu’ils recevaient.

19Quant aux correspondants, ils sont environ 18520, d’après ce que l’on peut juger à partir de la correspondance conservée. Pour beaucoup d’entre eux, très peu de lettres ont survécu : ceux et celles pour qui on n’en a retrouvé pas plus d’une seule sont au nombre de 75. Parmi eux il y a des noms inconnus, mais aussi des personnes que certainement l’épistolière connaissait et appréciait. En effet, l’état inégal de la conservation des lettres tient non seulement à leur perte ou disparition spontanée, mais aussi à leur destruction volontaire – soit immédiatement et à la demande de Belle/Isabelle21, soit plus tard (vers la fin de sa vie elle s’occupait de temps en temps à brûler de vieilles lettres), soit encore beaucoup plus tard : par un codicille à son testament Charrière avait laissé à son amie Henriette L’Hardy la décision de donner, de garder ou de brûler ses lettres « sans que personne y ait rien à voir »22.

1.3.2. Destructions de lettres

20Il semble bien que – en accord avec ce qu’avait dit D’Hermenches – les lettres que Belle/Isabelle envoyait dans le monde étaient souvent soigneusement conservées. Ses incitations répétées à brûler les missives qu’elle envoyait, n’étaient pas toujours suivies – comme le précise explicitement Isabelle de Gélieu :

(2) Je ne puis me résoudre à brûler vos lettres, à moins que vous n'ayez des raisons qui vous regardent de me l'ordonner expressément. Il y en a une ou deux, vos premiers conseils sur Caselli et M. Morel, que je brûlerai. Je ne voudrais pas qu'on les trouvât de mon vivant, ni après ma mort, mais ce serait trop dommage des autres. (Lettre 2345 d’Isabelle de Gélieu, 9 juillet 1801, OC VI p. 377 ; mes italiques, svd).

21D’autres ont dû suivre les directives, car il y avait souvent de bonnes raisons de les respecter : dans la maison paternelle il fallait en effet éviter que l’on soit trop au courant de sa correspondance avec D’Hermenches, ce qui rendait nécessaire, de temps en temps, de jeter au feu des lettres reçues, parfois sans avoir été lues. Vers 60 ans, Mme de Charrière a d’autres raisons ; elle raconte comment elle occupe ses soirées :

(3) Telle que vous me voyez, je suis fort occupée. Je voudrais rendre ou déchirer ou donner toutes mes lettres et me tenir ainsi plus prête à quitter ce monde où j’ai resté, ce me semble, un fort long temps. Si j’allais moins loin que ad patres, il serait bon aussi de n’avoir pas tout ce fatras à emporter ni à laisser. (Lettre 1764 à Caroline de Sandoz-Rollin, 4-5 janvier 1797, OC V p. 282).

22Autre témoignage plus important, cette lettre où Charrière remercie Isabelle de Gélieu d’une lettre reçue la veille sans doute : elle en est très contente, et la lettre ne sera pas brûlée :

(4) Je conserverai cette lettre, ou j'en ferai présent à quelqu'un que je croirai m'aimer beaucoup et me regarder avec des yeux à peu près semblables aux vôtres, comme un monument, non de ce que j'ai valu en effet, mais de ce que j'ai pu paraître valoir. Jamais je n'obtiendrai un plus charmant éloge23. (Lettre 2358 à Isabelle de Gélieu, 27 juillet 1801, OC VI p. 398).

23Etant donné ces pertes et destructions, certains chiffres laissent un vaste champ à l’interprétation. C’est le cas pour la comparaison entre les deux Suisses, Constant d’Hermenches (confident, impossible prétendant au mariage, puisque marié lui-même) et Charles-Emmanuel de Charrière (mari, souvent considéré comme responsable de ce qu’Isabelle « aurait raté sa vie »24) :

|

Envoyées par Belle/Isabelle |

Reçues par elle |

|

|

D’Hermenches |

159 (149 / 10) |

108 (91 / 17) |

|

Charles-Emmanuel de Charrière |

225 |

48 (3 / 45) |

1.3.3. Un réseau international et divers

24En mettant de côté la question de la conservation des lettres, il est évident que, après son arrivée en Suisse, la correspondance avec la famille hollandaise s’intensifia, en particulier avec son frère préféré Diederik Jacob, toujours appelé Ditie (A 6/R 6226), « le marin », qui venait quelquefois la voir en Suisse quand son bateau faisait escale à Marseille. Mais elle se faisait aussi de nombreux amis et amies sur place, qu’elle voyait régulièrement, et avec qui des correspondances s’établirent malgré la proximité ; certains d’entre eux étaient des émigrés français qui s’étaient réfugiés à Neuchâtel (terre prussienne).

25Grâce à divers séjours à Paris, là aussi elle se créa des contacts : c’est en 1787 qu’elle y rencontra Benjamin Constant (A 117/R 161), qui fit des séjours à Neuchâtel. Il y avait d’autres gens de lettres, avec qui elle discutait de la publication de ses romans, tels que son traducteur allemand Ludwig Ferdinand Huber, séjournant parfois dans les environs (A 13/R 150), et Pierre-Alexandre du Peyrou (A 82/R 0), habitant Neuchâtel, qui était responsable de la publication des Confessions de Rousseau en 1790, à laquelle Charrière participait. Germaine de Staël (A 8/ R 0), habitant tout près, à Coppet, faisait dans un premier temps (en août 1793) quelques efforts pour entrer en contact avec elle, mais sans vraiment réussir face à cette femme tellement moins ambitieuse qu’elle.

26Pour l’instant, vu le nombre de lettres qui ont disparu, il n’est pas facile de se prononcer sur l’importance quantitative de tous ces contacts. Mais grâce à la numérisation et à la présence des lettres en ligne, nous comptons bientôt repérer au moins des traces de lettres perdues, auxquelles celles qui subsistent font référence.

2. Aspects matériels

27Pour juger de l’aspect de chacune des lettres on pourra donc se reporter au site, mais il est intéressant aussi d’évoquer le témoignage de Hein Jongbloed, collaborateur aux Archives Nationales à La Haye. En 2012 il trouva – dans des archives de famille alors récemment déposées – quatre lettres non-signées, écrites en français, s’adressant « à mon neveu Charles », et datées de la fin des années 1790. Elles ne mentionnent pas leur lieu d’origine. Ayant l’habitude des écritures anciennes et de la langue française, Jongbloed eut vite fait de constater qu’il était en présence d’une lettre rédigée par quelqu’un qui visiblement écrivait beaucoup, et qui en plus avait des idées particulièrement nettes.

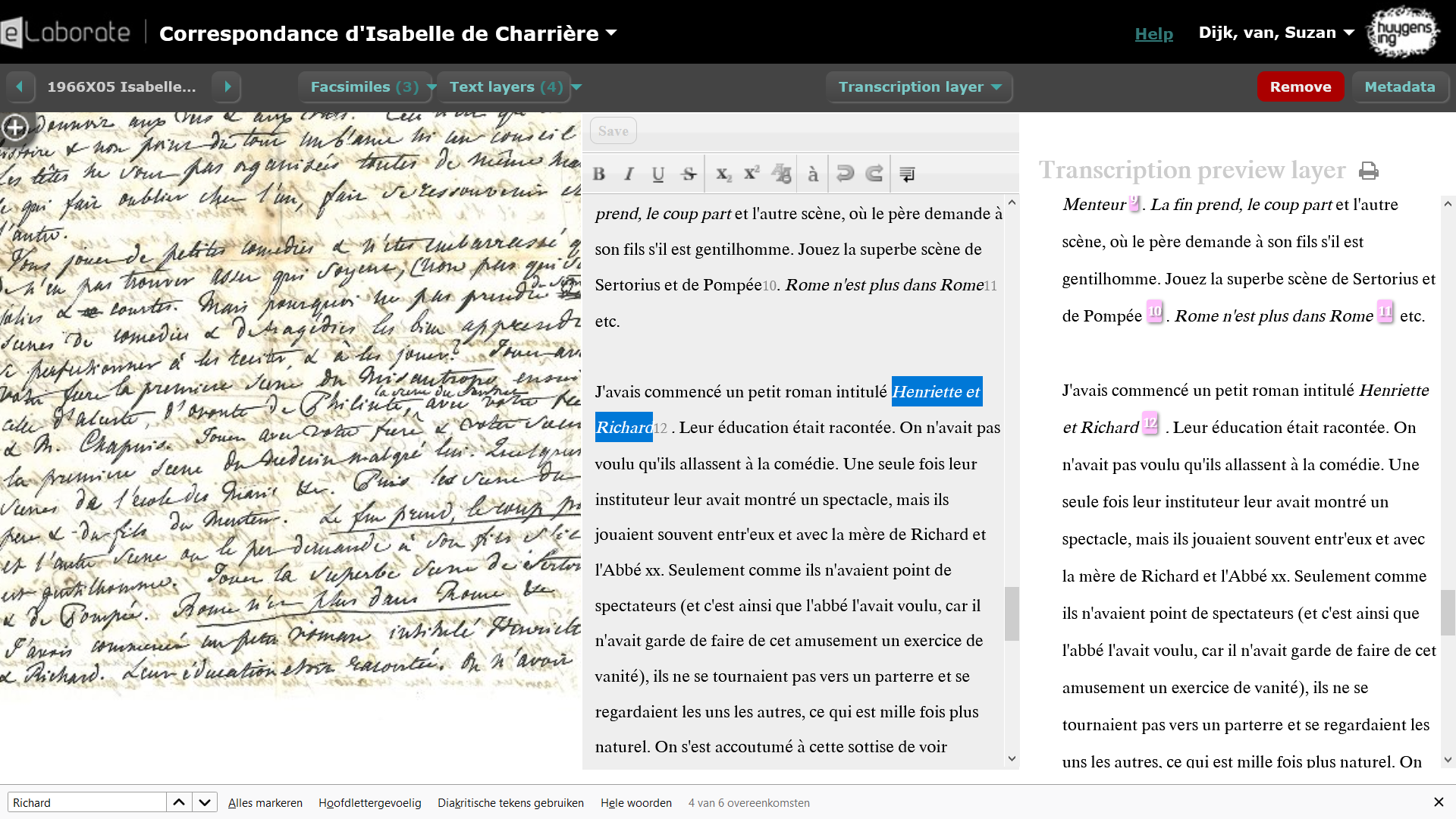

28C’était bien l’aspect matériel – en l’occurrence la graphie indiquant une personne qui écrivait beaucoup – qui avait d’abord attiré son attention. Grâce à la mention du titre Henriette et Richard comme étant un roman que l’épistolier/ère était en train d’écrire (mais qui n’a pas été publié de son vivant), Jongbloed conclut qu’il avait entre les mains des lettres jusque-là inconnues (puisqu’absentes de Œuvres complètes) d’Isabelle de Charrière, et que le « Charles » en question devait être le frère cadet de Willem-René van Tuyll, neveu d’Isabelle de Charrière, avec qui elle correspondait déjà depuis plus longtemps (A 22, R 66). Ce titre Henriette et Richard27 (tout en bas de la feuille montrée ici du côté gauche de cette copie d’écran28) était la seule indication confirmant ce qu’il avait en fait soupçonné en regardant la feuille : qu’il s’agissait d’un-e auteur-e dont les écrits risquaient d’être connus et intéressants29. La graphie l’avait renseigné en quelque sorte.

2.1. Fréquent anonymat des lettres

29Ce qui avait été problématique pour Jongbloed est en effet caractéristique de nombreuses lettres d’Isabelle de Charrière : l’absence du nom de la personne à laquelle elle s’adresse - témoin aussi ce début de lettre à sa jeune amie Henriette :

(5) J'ai reçu vos deux lettres à 8 jours l'une de l'autre, chère fille. J'avais grand besoin du plaisir qu'elles m'ont fait. (Lettre 1428 à Henriette L'Hardy, 6 septembre 1794, OC IV p. 554)

30L’absence de la signature est aussi extrêmement fréquente, comme le montrent ces chiffres30:

|

LETTRES31 |

envoyées par Belle / Isabelle |

reçues par elle |

|

totaux (NL / CH) |

1510 (240 / 1270) |

1083 (178 / 902) |

|

dont non-signées (NL/CH) |

1350 (220 / 1130) |

758 (144 / 614) |

31Non seulement la signature manque, mais très souvent aussi la fin de la lettre est plutôt brusque :

(6) Mais il faut finir ; mon frère, qui porte ma lettre à Utrecht, part dans cet instant. Faites de ceci l'usage que vous jugerez à propos. Je me flatte d'avoir jeudi une lettre de vous. Adieu. (Lettre 0383 à son frère Ditie, 16 octobre 1770, OC II p. 222-223)

(7) Je n'ai pas le temps de relire ma lettre. (Lettre 0423 à son frère Ditie, 19 avril 1772, OC II p. 273)

(8) Adieu, voilà la messagère [la postière qui venait porter et récupérer le courrier] (Lettre 1101 à Benjamin Constant, 26 août 1793 OC IV, p. 159)

(9) Mon paquet est cacheté et la messagère attend. Je ne puis relire. (Lettre 1374 à Ludwig Ferdinand Huber, 8 juillet 1794 OC IV p. 490)

32Les raisons qu’elle a pu avoir pour éviter de mettre son nom sur une lettre n’étaient pas identiques pendant les deux époques de sa vie. Étant jeune, elle ne voulait pas – comme nous l’avons vu – que ses lettres à D’Hermenches soient trouvées : raison pour elle de demander qu’il les brûle. Une mesure moins drastique, c’était d’éviter qu’elles soient reconnaissables, au cas où elles traîneraient quelque part. De la même façon elle faisait en sorte que les lettres qu’elle lui envoyait portent une adresse écrite d’une autre main que la sienne, souvent celle de son beau-frère Cornelis de Perponcher :

(10) Il est temps, Monsieur, de finir cette lettre, je la donnerai à Perponcher qui part ; je n'aime pas qu'on voie à la poste un dessus de lettre de ma main (Lettre 0072 au baron Constant d'Hermenches, 23 octobre - 6 novembre 1762 OC I p. 145)

33Une fois établie en Suisse, elle se rendit compte, tout comme ses correspondants, que les lettres pouvaient être ouvertes à la poste. Puisqu’à cette époque ses lettres étaient scellées, les correspondants n’avaient pas de difficultés à la reconnaître grâce au sceau (si jamais l’écriture elle-même n’avait pas suffi). Précisons que ce sceau ne comportait pas de blason familial, mais une petite tête de Persée. L’attention portée à « l’arrivée de Persée » ou à une éventuelle destruction du sceau constituent des topoï récurrents, manifestant des inquiétudes des deux côtés de la correspondance.

2.2. Signatures, quand même

34Parmi les 142 lettres que Belle/Isabelle envoya (quand même) signées32, on remarque différentes variantes :

|

T. de Ch. |

70 |

1785-1805 |

|

(de) T(uyll) de Charrière |

47 |

1771-1805 |

|

IAE v T(uyll) v S(erooskerken) |

4 |

1768-1777 |

|

IAE v Tuyll v Serooskerken de Charrière |

4 |

1776-1803 |

|

IAE v Tuyll v Serooskerken van Zuylen |

1 |

1765 (à Adolf Werner van Pallandt) |

|

Belle (de Zuylen), B. de Z. |

9 |

1762-1770 |

|

Isabelle |

2 |

1790-1792 |

|

Votre très humble … (etc.) |

1 |

1763 (à G.J. van Hardenbroek) |

|

V. t. h. et t. o. s. Tuyll de Charrière |

1 |

1780 (à Johannes von Müller) |

|

IAE |

1 |

1756 (au Comte de Dönhoff) |

|

Agnès Isabelle de T de S |

1 |

1760 (à Constant d’Hermenches, sa première lettre à lui) |

|

Charrière |

1 |

1802 (c’est son mari qui écrit pour elle à Isabelle de Gélieu) |

35Il est frappant de voir que là où elle signe ses lettres suisses de femme mariée, son nom de jeune fille est le plus souvent inclus (partiellement ou en entier), mais il s’agit alors de son nom « noble » : Zuylen n’est plus utilisé. Il n’y a que Madame de Staël qui, s’adressant à elle, semble vouloir s’en servir : sur les huit lettres qu’elle envoie en 1793 et 1794 à Isabelle de Charrière, il y en a quatre adressées à « Madame Charrière de Zeuil [ou Zeuyle]»33.

36Quand Charrière elle-même décline son nom au complet, c’est en rapport avec un document officiel, ou qui doit faire quelque impression. À deux reprises on la voit même faire état de son « humble obéissance » : en 1763 dans une lettre à Van Hardenbroek, dont elle avait refusé une demande en mariage34 ; en 1780 elle rectifie un malentendu par rapport à quelqu’un qu’elle connaissait peu, qui visiblement lui avait été pénible.

2.3. Feuilles remplies, rajouts, ratures

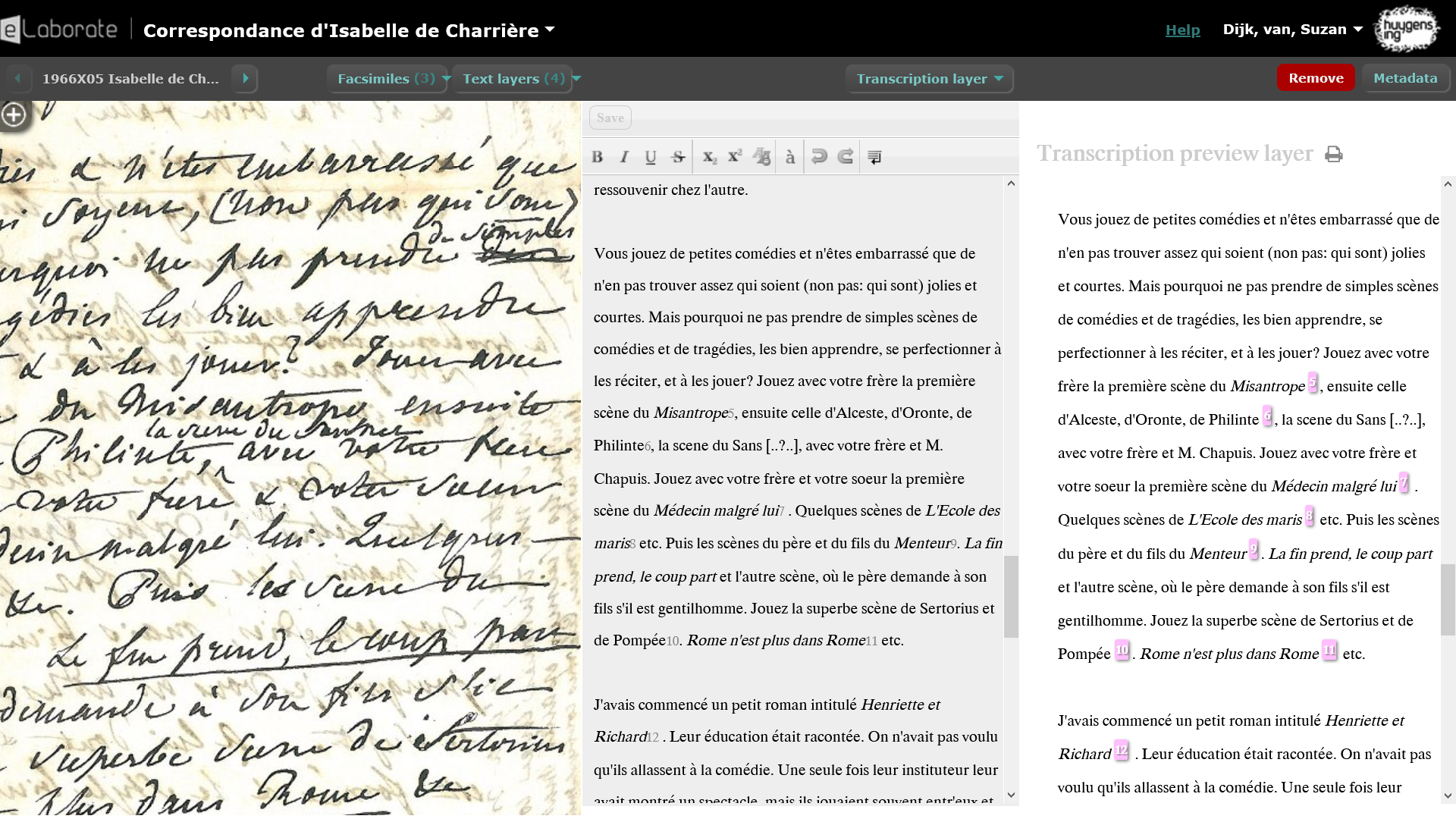

37La lettre 1966X05, récemment retrouvée à La Haye35, présente un autre aspect typique, à savoir le complet remplissage des pages, avec par-ci par-là des rajouts pas toujours lisibles (cf. « la scène du Sans [.. ?..] ») et des ratures – ici légèrement agrandies :

38À propos de ces ratures, Belle de Zuylen se faisait des soucis dans ses lettres à D’Hermenches qui, lui, n’y voyait pas de problème, au contraire :

(11) Vous me faisiez des excuses sur les ratures de votre lettre. Eh, elles ne sont que trop remplies de charmes. Vous laissez toujours bien loin derrière vous ce qui voudrait prétendre à la moindre perfection, et j'ai fait souvent la réflexion que de tous les gens de génie supérieur, il n’y a personne qui burine aussi bien ses pensées que vous. Rien n’y manque, orthographe, prosodie, style, caractères. (Lettre 0290 à Belle de Zuylen, 31 décembre 1767-1 janvier 1768, OC II p. 68)

39Pourtant, 25 ans plus tard, Isabelle de Charrière ne se sent toujours pas rassurée sur ce point ; elle l’apprend à Henriette L’Hardy :

(12) j'ai écrit hier trois fois une lettre de 3 grandes pages au Général de Kalckreuth. Je n'y voulais laisser rien d’obscur, ni de louche, je ne voulais pas la raturer. Dieu ! que j’ai eu de peine ! J’étais malade, avec cela j’avais un grand mal de tête, aussi suis-je tentée de trouver ma persévérance assez méritoire. (Lettre 1056 à Henriette L’Hardy, 18 juin 1793, OC IV p. 101)

40Ces ratures continuent de l’ennuyer, et même de fournir une raison pour être jalouse de certains des correspondants, peut-être d’exagérer sa propre « négligence » :

(13) Je vois que vous faites peu de ratures, tandis que j’en fais beaucoup, ce qui me déplaît et me fâche on ne peut pas plus. […] j’écris avec distraction, puis je corrige avec distraction, jusque-là que je prends pour une faute ce qui n’en est pas une, et que j’en fais une très réelle en voulant en corriger une qui n’existait pas. Souvent je corrige, ou plutôt je change une phrase que je n’ai pas achevé de relire. Quelquefois je prends un mot pour un autre et je l’efface, faute de l’avoir reconnu pour ce qu’il était. Tout cela vient d’une première habitude de négligence. (Lettre 2271 à Rosette de Bosset-de Luze, 15 ou 22 mars 1801, OC VI, p. 237)

41Elle fait remarquer à cette amie que, par rapport à un jeune élève qu’elle a, elle devrait donner un exemple « d'exactitude et de propreté ». Et elle ajoute :

(14) Cela est d'autant plus essentiel que l'aspect d'une lettre peut donner bonne ou mauvaise opinion de la personne qui l'a écrite. J'ai vu des gens juger du caractère par l'écriture et ne se pas tromper. (Ibid.)

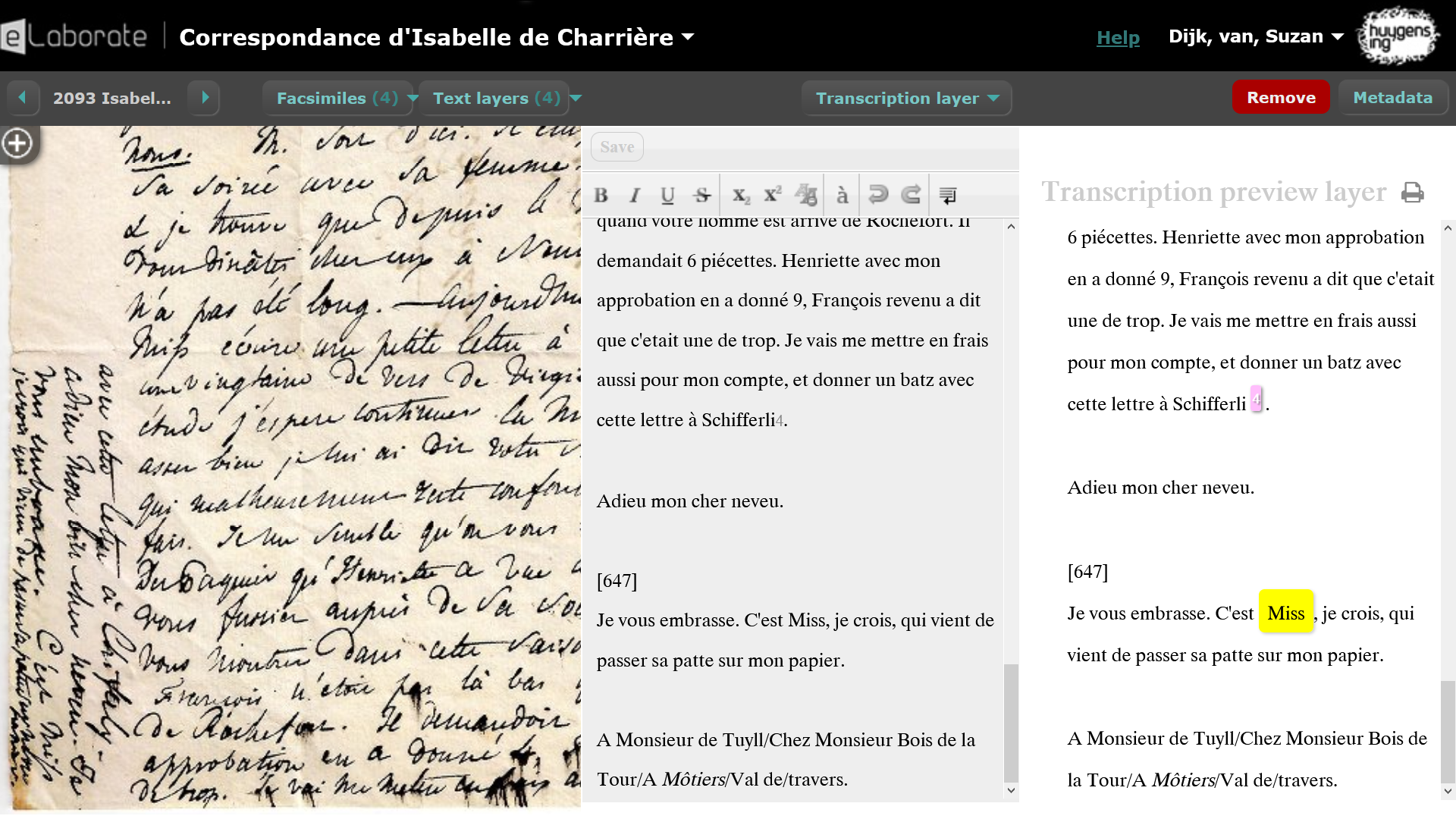

42Elle parle peut-être d’expérience : il lui arrive même de faire des taches pour lesquelles elle précise alors qu’elles sont dues à quelque boisson qui aurait été renversée ; d’autres fois, ce sont les pattes de sa chienne Miss, dont on voit les traces : elle venait de « passer sa patte sur mon papier » (Lettre 2093 à son neveu Willem-René de Tuyll, 3 décembre 1799, OC V p. 646-647).

2.4. Longueur des phrases

43Une caractéristique de son écriture, mais qui ne lui est peut-être pas particulière, me semble liée à sa façon de réfléchir et de s’auto-commenter tout en écrivant, c’est la longueur parfois excessive des phrases, dont les différentes parties sont séparées par des virgules, ou par des deux-points, ponctuations qui, pour être bien comprises actuellement, ont besoin d’être remplacées par des points ou des points-virgules. Le lecteur moderne ressent l’urgence et l’énergie de la pensée passant dans l’écriture, mais s’y perd un peu36 – comme par exemple ici (où orthographe et ponctuation d’origine sont maintenues) :

(15) N'ayant donc point receu cette lettre et ne sachant si vous aviez receu mon dernier paquet envoyé à Lausanne qui contenoit une lettre de M. de Carraccioli & fort en peine de vous, ignorant où vous etiez & si vous n'etiez point arreté & traversé dans votre voyage par quelqu'indisposition je n'ai pas voulu envoyer à Marseille les letrres que j'avois pour vous avant nouvel ordre. (Lettre 0412 à son frère Ditie, 8 janvier 1772, OC II p. 260)

(16) Vous les37 pardonnez – c’est bien cela. – en faveur de ce qui vous les attire – il y a là justice & generosité, mais loin qu'il faille ne pas faire attention aux impertinences, ce qui dailleurs ne depend pas de vous, car ni vous ni moi ne savons nous distraire de ce qui nous deplait & nous ennuye au point de ne l'entendre pas, loin donc de n'y pas faire attention je crois qu'il faut les ressentir & les reprimer. (Lettre 2410 à Isabelle de Gélieu, 26-27 novembre 1801, OC VI p. 460)

3. Le français de cette Hollandaise

44La complexité de ses phrases indique aussi le niveau de ses capacités linguistiques, dont elle est évidemment consciente et qu’elle explique par le fait qu’elle est « prévenue pour la France » :

(17) C'est leur langue que je parle le mieux, c'est leurs livres que je connais le mieux, (Lettre 0621 à son frère Vincent, 28 juin 1788, OC III p. 92)

3.1. L’exemple de la gouvernante ?

45De plus, elle avait non seulement l’exemple de Jeanne-Louise Prevost38 (A 54 / R 0), mais aussi des capacités naturelles d’enseignante39, dont elle s’est servie justement pour que diverses personnes de son entourage soient, également, conscientes de la richesse du français et réussissent à pratiquer cette langue à un niveau plus que convenable. C’est ainsi qu’elle fait régulièrement la leçon à des Français et à des francophones de naissance, pour des questions de syntaxe et de vocabulaire :

(18) Il faut qu'après cette chicane, je vous en fasse encore une. On ne doit pas dire : j'aurais dû la rappeler, ni lui rappeler, de M. Meuron, mais lui rappeler M. Meuron, ou la faire souvenir de M. Meuron. On appelle un homme ou un souvenir, on rappelle un homme ou un souvenir. On se souvient d'un homme etc. Beaucoup de Français disent : je ne m'en rappelle pas, mais c'est une faute et on l'évite en écrivant, lors même qu'on se la permettrait dans la conversation. (Lettre 1064 à Henriette L'Hardy, 2 juillet 1793, OC IV p.112)

46Grâce à cette attitude d’explicatrice, ses lettres constituent une mine de renseignements qui fournissent un cadre pour mieux apprécier son emploi de la langue. Comme on voit certains de ses amis francophones lui demander de corriger leurs textes destinés à la publication, on conclut que son autorité en la matière est reconnue – malgré tout ce qu’elle a pu dire sur ses propres négligences. À Jean-François de Chambrier elle écrit par exemple :

(19) La Notice40 me semble non seulement française, mais écrite avec clarté, simplicité, toute l'élégance que le sujet comporte. Il y a tout au plus trois mots que l'on pourrait désirer de changer. […] Il me semble que je retrancherais là pour plus d'élégance et d'harmonie, […] Quant à agréablement, je ne l'ai vu employer dans cette acception qu'à Neuchâtel, et votre langage, Monsieur, est le bon français de ceux qui parlent le mieux par tout pays. (Lettre 2449 à Jean-François de Chambrier, 20 juillet 1802, OC VI p. 502)

3.2. Étrangers vs francophones

47Les recommandations ne sont pas identiques pour tous. Par rapport aux étrangers, notamment à ses anciens compatriotes, elle attache de l’importance surtout à la prononciation, et elle reproche aux jeunes Hollandais leur accent :

(20) en vérité ce n'est pas du français que nos enfants hollandais parlent. Messieurs et Mademoiselle Bentinck (ceci soit dit entre nous) avaient besoin qu'on les traduisît sans cesse, de français en français. (Lettre 0552 à Dorothea Henriette van Tuyll, 21 février 1785, OC II p. 459)

48Elle recommande donc à sa belle-sœur de trouver « un Français […], fût-il perruquier et n'eût-il pas le sens commun, pour faire lire le petit garçon en vrai français avec le vrai accent » (ibid.)

49Mais pour tous ces francophones communiquant entre eux par écrit, l’orthographe est un problème plus immédiat – elle-même non exceptée – surtout que, à leur époque, les choses se compliquent du fait de l’évolution de la langue – c’est ce que l’on constate également pour la comtesse d’Albany41.

3.3. L’orthographe

50Profitant de la numérisation et cherchant dans le texte en ligne le terme « orthographe », on trouve 28 occurrences, dont 21 dans des lettres écrites par Belle/Isabelle. Cette fréquence reflète sans doute les soucis qu’elle se faisait à ce propos. Sa gouvernante avait pourtant fait de son mieux pour que son élève fît bien attention, lui écrivant quand elle avait 13 ans :

(21) j'espère que lorsque vous aurez un peu plus de loisir, vous ferez moins de fautes dans la construction et dans l'orthographe ; il serait dommage que vous vous négligeassiez à ces égards. (Lettre 0006 de Jeanne-Louise Prevost, 23 octobre 1753, OC I p. 23)

51Mais, comme pour les ratures, Isabelle de Charrière n’imagina pas être une experte. Ses lettres présentent des irrégularités, comparables à celles rencontrées également chez la comtesse d’Albany42. Sans entrer dans les détails43, je me borne à constater que par rapport à l’évolution que connaît alors l’orthographe, Charrière semble plutôt inconséquente : choisissant parfois les graphies « nouvelles », alors qu’à d’autres moments elle se tient plutôt au « passé ». En voici quelques exemples44 :

|

tous les correspondants |

dont BvZ/IdeC. |

tous les correspondants |

dont BvZ/IdeC |

||

|

sçavant |

2 |

- |

savant |

32 |

24 |

|

sçavoir |

5 |

- |

savoir |

545 |

315 |

|

sçu |

29 |

2 |

su |

142 |

93 |

|

parens |

261 |

179 |

parents |

76 |

15 |

|

talens |

80 |

56 |

talents |

35 |

8 |

|

sentimens |

143 |

56 |

sentiments |

58 |

4 |

52Quant aux occurrences dans ses lettres du terme « orthographe » : il apparaît souvent dans des phrases où il désigne l’orthographe des autres. Cela peut concerner des personnes dont l’orthographe la déçoit, comme le Marquis de Bellegarde ou la Comtesse de Dönhoff, épouse morganatique du roi de Prusse :

(22) Je suis un peu fâchée que mon orthographe soit plus correcte que celle du marquis, mais cela vient de ce qu'il est si grand seigneur. (Lettre 0108 au baron Constant d'Hermenches, 25-26 juillet 1764, OC I p.220)

(23) [La lettre de la Comtesse est] dans un langage et surtout avec une orthographe qui ne sentent pas le trône du tout : L'amitié fera suporté les maux presqu'insupportable que l'amour a causer. Tout est dans ce genre. (Lettre 1444 à Alphonse de Sandoz-Rollin, 22 septembre 1794, OC IV p. 570)

53Dans d’autres cas, elle recommande des francophones auprès d’amis ou de parents, en mentionnant la qualité de leurs orthographes :

(24) Une place de secrétaire lui plairait pour le moins autant qu'une place d'officier, et il me semble qu'il y serait très propre, son langage est pur, son orthographe correcte et son écriture coulante et assez belle. Il est plus sérieux que ne sont la plupart des Français. (Lettre 1241 à Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres, 15-16 janvier 1794, OC IV p. 313)

(25) La petite gouvernante proposée l'autre jour et qu'on vous rappelle aujourd'hui est très jeune, je ne la connais pas, mais j'ai lieu de croire qu'elle est très bien élevée, sachant - outre les petites sciences de femmes, j'entends orthographe, géographie etc. - sachant, dis-je, toutes sortes d'ouvrages et le ménage aussi. (Lettre 2079 à Dorothea de Tuyll-de Pagniet, autour du 25 septembre 1799, OC V p. 625)

3.4. Corriger Trois femmes

54En 1798, elle raconte à plusieurs amis et parents les problèmes que lui pose l’impression de son roman Trois femmes par un éditeur de langue allemande à Zürich. C’est alors qu’elle finit par découvrir – semble-t-il – l’utilité d’un manuel, dont elle recommande l’emploi à son neveu :

(26) On vient de m'envoyer un exemplaire imprimé des Trois femmes et il y a encore des fautes et de celles que j'ai laissées, non par oubli mais par ignorance des nous primes, dimes, jouames. Sans accent circonflexe. C'est une honte. Je me trouverai avoir appris l'orthographe quand cette impression sera achevée. Ce sera tard, de toute manière. Je vous conseille et vous prie de ne pas faire comme moi. Lisez Court de Gibelin ; ayez entre les mains de bonnes grammaires françaises, et le Dictionnaire d'orthographe de Restaut. Enfin sachez ce que vous croirez savoir.

Moi, je croyais savoir passablement l'orthographe. (Lettre 1911 à son neveu Willem-René de Tuyll, le 4 avril 1798, OC V p. 430)

55C’est bien cela qui doit l’avoir incitée à corriger ses correspondant-e-s – sur ce point, comme sur d’autres…. Mais l’agacement provoqué par l’édition Zurichoise de Trois femmes a peut-être fini par lui faire connaître Restaut et son Traité d’Orthographe française. Cet ouvrage, imprimé à Poitiers, vis-à-vis Notre-Dame-la-Grande, fut publié dès 1739, mais il n’est mentionné dans sa correspondance que cette seule et unique fois45.

Bibliographie

Beauvoir, S. de, 1949, Le Deuxième sexe. Paris, Gallimard, 2 vol.

Bray, B., 1997, « Isabelle de Charrière, la ‘Sévigné de notre siècle’ », in : Lettre de Zuylen et du Pontet, 22, p. 4-11.

Bray, B., 2007, « Isabelle de Charrière, la ‘Sévigné de notre siècle’ », in Épistoliers de l’âge classique. Tübingen, Gunter Narr, p. 485-500.

Candaux, J.-D. et al. (dir.), 1979-1984, Œuvres complètes de Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière, Amsterdam, Van Oorschot, 10 vol. (en abrégé OC).

Dubois, S., 1969, Belle van Zuylen, 1740-1805: Leven op afstand (Vivre à distance). Zaltbommel, Europese Bibliotheek.

Courtney, C, 1993, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography, Oxford, Voltaire foundation/Taylor Institution.

Godet, P., 1906, Madame de Charrière et ses amis. Genève, Jullien, 2 vols.

Honings, R. & Jensen, L., 2019, Romantici en Revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw. Amsterdam, Prometheus.

Jakubec, D. & Candaux, J.-D. (dir.), 1994, Une Européenne : Isabelle de Charrière en son siècle. Hauterive-Neuchâtel, Attinger.

Leemans, I. & Johannes, G.-J., 2013, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek. Amsterdam, Bert Bakker.

Piselli, F. 2022, « La correspondance de la comtesse d’Albany et sa graphie (1774-1823) », Les Cahiers du FoReLLIS, Des Femmes françaises et étrangères à leur écritoire. Autour des Archives d’Argenson 1700-1840.

Utrecht Unesco City of Literature, Utrecht Literary Canon. URL : https://www.cityofliterature.nl/en/literary-canon/.

Van den Bergh, G., 1987, Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Constant D’Hermenches, James Boswell en Werner C.W. van Pallandt. Amsterdam, Van Oorschot.

Van den Bergh, G., 1990, Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Amsterdam, Van Oorschot.

Van Dijk, S. & Jongbloed H.H., 2012, “De vier ‘nieuwe’ brieven van Belle van Zuylen” (Les quatre ‘nouvelles’ lettres de Belle de Zuylen), Tirade 56/446, p. 90-99.

Van Dijk, S. & Schouten, M., 2019, « La correspondance d’Isabelle de Charrière (1740-1805). Survie et destruction des lettres comme thématiques de l’épistolière”, in Magne, M. (dir.), Prendre la Plume des Lumières au Romantisme, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, p. 149-164.

Van Dijk, S. & Van Strien-Chardonneau, M. (dir.), 2019-2021, Correspondance d’Isabelle de Charrière. URL : https://charriere.huygens.knaw.nl/isabelle-de-charriere/.

Van Strien, K., 2005, Isabelle de Charrièrer (Belle de Zuylen). Early Writings: New Material from Dutch Archives, Louvain etc., Peeters, 2005.

Van Strien-Chardonneau, M., 2006, « Isabelle de Charrière, pédagogue », in Van Dijk, S., Cossy, V., Moser-Verrey, M., Van Strien-Chardonneau, M. (dir.), Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Education, Création, Réception, Amsterdam, Rodopi, p. 49-68.

Whatley, J., 2008, “The engaged life of a quiet man : Charles-Emmanuel de Charrière”, in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 3, p. 11-23.

Notes

1 Lettre 0271 à Constant d'Hermenches, 22-26 avril 1767, OC II p. 39.

2 Ibidem.

3 « Vous me demandez peut-être si Zélide est belle, jolie ou passable ? Je ne sais ; c’est selon qu’on l’aime ou qu’elle veut se faire aimer » (Belle de Zuylen, Portrait de Zélide [1762], in OC X p. 37). Une connaissance à La Haye, Wilhelmina de Beyer, écrit à ce propos : « Je la dispense de faire le mien dans ce goût-là » (lettre à Gijsbert Jan van Hardenbroek 25 mars 1763, citée par Van Strien 2005, p. 11).

4 Lettre 0063 de Constant d'Hermenches, 7 août 1762, OC I p. 124-125 (mes italiques, svd).

5 Ce qui ne signifie pas qu’elle ne maîtrisait pas le néerlandais.

6 D’après la lettre 0283 de Constant d’Hermenches, 22 septembre 1767, OC II p. 58.

7 Van Strien 2005, p. 79-179.

8 Leemans & Johannes 2013 l’excluaient puisqu’elle écrivait en français (p. 65) ; Honings & Jensen 2019 lui consacrent une page (p. 91).

9 Lettre 1059 de Luise von Madeweiss, 22 juin 1793, OC IV p. 104.

10 Dans la lettre 2259 à son jeune neveu Willem-René de Tuyll, 21 février 1801, OC VI p. 220.

11 Bray 2007, p. 496.

12 Godet 1906.

13 Dubois 1969.

14 Selon Jacqueline Winteler, Geert van Oorschot aurait déclaré « lors de la présentation à la presse du dixième et dernier volume, que c’était le plus beau jour de sa vie ! » (Préface de Jakubec-Candaux 1994, p. 5).

15 « In 2008 ‘De Utrechtse Literaire Canon’ (the Utrecht’s Literary Canon) was brought together; an overview of one hundred important writers in the history of Utrecht literature » (Utrecht Unesco City of Literature).

16 On a pu suivre le progrès des travaux grâce à des articles, publiés entre autres dans les Cahiers Isabelle de Charrière, publication annuelle de l’Association Isabelle de Charrière paraissant de 2006 à 2015.

17 Au moment où j’écris, plus de la moitié des entrées (quelque 1640 lettres) comportent les scans des manuscrits, qui nous ont été gracieusement communiqués par différentes archives et bibliothèques. Nous ajoutons également, le cas échéant, des traductions vers le néerlandais – à savoir les lettres traduites et publiées par Greetje van den Bergh, celles qui ont été traduites à d’autres occasions, notamment aussi (en 2020) par des étudiants de français dans le cadre d’un Master, sous la direction de leur professeur Marc Smeets (Université de Nimègue).

18 Par contre, la plupart de nos citations sont copiées sur les transcriptions modernisées.

19 Sont prises en compte ici uniquement les lettres (présentes dans les OC) envoyées ou reçues par Belle/Isabelle seule.

20 Quelques-uns sont restés inconnus et difficiles à identifier.

21 Voir aussi Van Dijk & Schouten 2019.

22 Cité par Courtney 1983, p. 773.

23 Elle renvoie à la lettre où Isabelle de Gélieu compare Charrière à une autre femme : « Plus je vois cette femme-là, plus je vous en aime mieux. Je ne sais si je me fais entendre, mais c'est la vérité. Elle s'est faite, ou elle cherche à se faire, ce que vous êtes naturellement. [etc.] » (lettre 2355 d’Isabelle de Gélieu, 23 juillet 1801, OC VI p. 391).

24 Voir Beauvoir, 1949 II, p. 121 ; mais aussi le point de vue différent de Whatley, 2008.

25 Une des deux lettres à Charles-Emmanuel qui a été conservée n’est pas vraiment une lettre : elle s’intitule « Dialogue » et c’en est un effectivement, entre Isabelle et la jeune Therese Forster, qui habitait au Pontet pendant quelque temps. Le « dialogue » porte sur des travaux à réaliser dans l’antichambre de M. de Charrière et sur lesquels on demandait son avis. (Lettre 2414 à son mari, hiver 1801-1802, OC VI p. 465-66).

26 C’est-à-dire que Ditie est l’Auteur de 6 lettres, et qu’il en Reçoit 62 – en considérant le nombre des lettres conservées.

27 Première publication dans OC t. VIII, p. 269-408.

28 Ici on voit le côté « travail » du site, accessible avec mot de passe. Le numéro de la lettre datée du 23 novembre 1798, 1966X05, indique qu’elle ne se trouvait pas dans les OC, et a été insérée entre les lettres 1966 et 1967, datées du 19 et du 24 novembre de cette même année. Celle-ci n’était pas la seule à être insérée ici : il y en avait cinq.

29 Voir aussi Van Dijk & Jongbloed 2012.

30 Entre le moment du colloque et la finalisation de ce texte, un certain laps de temps s’est écoulé, pendant lequel nos travaux ont continué : il s’est avéré par exemple que certaines lettres qui avaient été étiquetées « non-signées », simplement n’avaient plus leur dernière page…. (Voir aussi la note 32). Ceci illustre bien que pour l’instant le projet est encore en cours… Le lancement de la deuxième partie du corpus a eu le 22 octobre 2021 ; celui de l’ensemble est prévu pour mi-2022.

31 Voir n. 19.

32 Il y a 34 lettres où la dernière feuille manque ; 13 d’entre elles appartiennent à une lettre de Belle/Isabelle. Ce n’est probablement pas un hasard : elles ont dû être signées également.

33 Par sa mère, Mme Necker, qui avait beaucoup aimé Le Noble (voir plus haut), Germaine de Staël a dû connaître le début de la carrière de romancière de Belle de Zuylen. Charrière n’appréciait pas beaucoup les écrits ou les façons de parler de Mme de Staël ; elle semble avoir répondu à (certaines de) ses lettres, mais nous ne disposons pas des documents.

34 Kees van Strien précise que la lettre a dû être transcrite par Van Hardenbroek avant de retourner l’original : on dispose d’une copie non datée (Van Strien 2005, p. 231-232).

35 Voir la capture d’écran, plus haut.

36 Raison pour laquelle dans l’édition en ligne nous complétons la ponctuation.

37 Il s’agit d’« impertinences » de quelques amies.

38 Celle-ci avait prévu la chose : « Je ne doute pas que la bonne Mitie [sœur cadette de Belle] n'ait trouvé en vous une Mlle Prevost, qui a pour elle beaucoup de complaisance » (Lettre 0009 à Belle de Zuylen, 1-11 décembre 1753, OC I p. 31).

39 Voir aussi Van Strien-Chardonneau 2006.

40 Il s’agit de la « Notice sur la vie et le procès criminel de Vauthier », que Chambrier publierait dans le Schweizerische Geschichtsforscher, de 1812.

41 Voir Piselli dans ce numéro.

42 Voir Piselli dans ce numéro.

43 N’étant pas linguiste…

44 Les chiffres utilisés pour cette table proviennent des scans pris sur l’édition diplomatique (il peut y avoir quelques erreurs de scannage ; les OCR de ces versions n’ont pas (encore…) été corrigés).

45 Il n’en est pas ainsi de Court de Gébelin ! Elle le mentionne quatre fois, à commencer par cette lettre à son frère Vincent, le père de Willem-René : « je recommande à vous, à lui, à son précepteur, à ma belle-sœur, à tout le monde, la Grammaire universelle faisant partie du Monde primitif de Court de Gébelin » (1797 à son frère Vincent de Tuyll, les 16-19 janvier 1792, OC III p. 333).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Suzan van Dijk

Huygens Institut, Amsterdam

Suzan van Dijk est chercheure à l’Institut Huygens pour l’Histoire des Pays-Bas (Amsterdam). Ses travaux portent sur la place des auteurs femmes dans le champ littéraire européen des XVIIIe et XIXe siècles, et sur la réception de leurs écrits. Parmi les écrivaines auxquelles elle s’intéresse particulièrement figure Isabelle de Charrière : en collaboration avec Madeleine van Strien-Chardonneau, elle dirige les travaux de numérisation de la correspondance charriérienne.

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)