- Accueil

- > Revue électronique

- > 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à ...

- > IV. Enquêtes de terrain

- > Les particularités formelles d’une correspondance féminine à la fin du XVIIIe siècle.

Les lettres de la Marquise de Livry à la présidente Du Bourg

Les particularités formelles d’une correspondance féminine à la fin du XVIIIe siècle.

Les lettres de la Marquise de Livry à la présidente Du Bourg

Par Isabelle Havelange

Publication en ligne le 20 octobre 2022

Résumé

For nearly thirty years (from 1763 to 1792), the Marchioness de Livry, who lived in Paris, kept up a correspondence with her friend from Toulouse, President Du Bourg. This article focuses on the last thirteen years of this epistolary exchange, from 1779 to 1792.

In addition to the rich content of the letters sent by the Marchioness, a rereading of the epistolary manuals of the time gives meaning to the formal choices she adopted in the composition of her letters (rhythm of the correspondence, writing material, style and organization of the content...), showing from the start the signs of a familiar correspondence. Moreover, the use of secretaries to whom she dictated her letters, which is both a sign of social prestige and a mask for her poor handwriting, sheds light on a poor-documented practice of female correspondence.

Depuis Paris, la Marquise de Livry a entretenu pendant près de trente ans (de 1763 à 1792) une correspondance avec son amie toulousaine la présidente Du Bourg. Les réponses de cette dernière n’ont pas été retrouvées. Cet article se penche sur les treize dernières années de ces échanges épistolaires, couvrant la période de 1779 à 1792.

À côté du riche contenu des missives envoyées par la Marquise, une relecture des manuels épistolaires de l’époque donne sens aux choix formels qu’elle adopte dans la composition de ses lettres (rythme de la correspondance, matériel d’écriture, formules de début et de fin, style et organisation du contenu…), affirmant d’emblée les signes d’une correspondance familière. Par ailleurs, l’emploi des secrétaires à qui elle dicte ses lettres, à la fois signe de prestige social et masque de sa mauvaise écriture, éclaire une pratique peu documentée dans les correspondances féminines.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Les particularités formelles d’une correspondance féminine à la fin du XVIIIe siècle. Les lettres de la Marquise de Livry à la présidente Du Bourg (version PDF) (application/pdf – 851k)

Texte intégral

Introduction

1Pendant trente ans, de 1763 à 1792, la marquise Marie-Christine de Livry (1715-1804), parisienne, a correspondu avec son amie toulousaine la présidente Élisabeth Du Bourg (1721-1794), comme elle issue de la noblesse catholique et liée au milieu parlementaire1.

2La marquise, après avoir vécu à la cour avec son mari, premier maître d’hôtel du roi, revient à Toulouse en 1759, veuve et sans enfants. Elle y assiste son père, premier président du parlement, jusqu’à la mort de ce dernier en 1762. À cette époque, elle fréquente assidûment la présidente Du Bourg, personnalité éminente de la société toulousaine et mère d’une nombreuse famille dont la vie se partage entre l’hôtel de la place Sainte-Scarbes et le château de Rochemontès, proche de la ville. La marquise repart à Paris dès 1763, déclinant son temps entre son hôtel particulier de la rue de l’Université et diverses destinations hors de Paris. En 1772, elle achète le château de Soisy-sous-Étiolles (aujourd’hui Soisy-sur-Seine, dans l’Essonne) où elle passe désormais la moitié de l’année. Leur correspondance commence aussitôt.

3Les réseaux sociaux des deux amies se recoupent donc, même si la marquise de Livry appartient à une famille plus riche, plus prestigieuse et plus puissante que celle de Mme Du Bourg, ce qui n’empêche pas les deux femmes d’entretenir un rapport d’amitié dont témoigne leur correspondance.

4Toutes deux sont représentatives de la société éclairée du XVIIIe siècle avide de connaissances nouvelles, ce dont elles font largement état dans leurs lettres.

5Ne sont conservées que les missives de la marquise de Livry, qui, malgré des disparitions, forment un ensemble de près de 800 lettres, non numérotées2. Le présent article porte sur la période allant de 1779 à 1792, ces années ayant été retenues pour leur particulière richesse culturelle et scientifique. Les amies, désormais veuves toutes les deux, âgées respectivement de 64 ans pour la Parisienne et de 58 pour la Toulousaine au début de leurs échanges épistolaires. Elles n’en oeuvrent pas moins activement, grâce à leurs écrits, à la circulation des nouvelles autant que des savoirs entre Paris et la province3.

6Cette correspondance est connue des historiens et universitaires toulousains : dès 1911, Clément Tournier s’en est servi lorsque, le premier, il a abordé l’histoire du mesmérisme dans la cité languedocienne à la fin du XVIIIe siècle (Clément Tournier, 1911). Près d’un siècle plus tard, Christine Dousset a exploité la correspondance sur le plan des pratiques épistolaires et écritures de l’intime (Christine Dousset, 2007, 2011 et 2012). Sylvie Mouysset, spécialiste des écrits du for privé, a dirigé vers cette source certaines de ses élèves comme Nahéma Hanafi (2012 et 2017) et Clémentine Bessou (2005). Cette dernière a consacré son mémoire à l’étude de l’exercice de l’amitié dans la correspondance de la Marquise de Livry et de la présidente Du Bourg (1782-1792). Elle y aborde notamment l’étude des particularités formelles de ce corpus, en se basant sur les règles édictées par les manuels épistolaires, ces « secrétaires » aux éditions multiples tels ceux de Jean Léonor Le Gallois, sieur de Grimarest (1709), d’Éléazar de Mauvillon (1751) ou encore de René Milleran, (1714). Ces manuels ont été étudiés par Geneviève Haroche-Bouzinac (1995) et Marie-Claire Grassi (1999) dans leurs travaux sur le genre épistolaire, auxquels se réfère C. Bessou. Il convient d’y ajouter celui d’Alain Montandon (2016). Ce présent article poursuit le champ ainsi défriché, l’étendant à l’écriture même des lettres, confiée par la Marquise à des secrétaires (seconde acception du terme) faisant partie de son personnel.

1. Le rythme de la correspondance

7Selon le « contrat épistolaire » installé progressivement entre les deux correspondantes, la Marquise écrit une ou deux fois par semaine lorsqu’elle est à Paris. Ce rythme soutenu se ralentit lorsqu’elle rejoint sa résidence d’été où elle passe les mois d’hiver à partir de 1772. À chaque départ pour sa campagne, elle évoque cette diminution de leurs échanges, motivée par l’éloignement de la capitale et la crainte d’ennuyer sa lectrice en ne lui fournissant pas assez de nouvelles lorsqu’elle se trouve loin de ses réseaux habituels d’information. Les épistolières passent alors de deux lettres par semaine à une lettre tous les quinze jours ou les trois semaines. Les 302 lettres conservées entre 1779 et 1792 indiquent une moyenne de 22 lettres par an, soit un peu moins de deux par mois, cette moyenne étant inférieure à la réalité, puisque certaines des lettres sont perdues (les années 1789 et 1790, particulièrement, ont presqu’entièrement disparu). L’aménagement du rythme fait partie du pacte épistolaire. Si l’une des correspondantes manque à la régularité attendue, elle s’en excuse ou s’en justifie auprès de l’autre. Les deux amies alimentent spontanément cette fréquence qui témoigne de leur communauté d’intérêts et de l’amitié qui les lie.

2. L’emploi de secrétaires

8Le recours des femmes aux services de domestiques lettrés pour dicter leurs lettres est à ce jour peu documenté. Il n’est qu’occasionnellement évoqué dans l’étude novatrice de Nicolas Schapira consacrée aux maîtres et secrétaires entre le XVIe et le XVIIIe siècle (Nicolas Schapira, 2020).

9Leur présence dans les lettres de la marquise de Livry en est d’autant plus intéressante. Pendant la période considérée, la Marquise n’écrit aucune lettre elle-même, au contraire des premiers temps de ses échanges avec la Présidente. Elle dicte toutes ses missives, se contenant parfois d’insérer de sa main une dernière phrase. Elle emploie plusieurs secrétaires, preuve d’une activité épistolaire importante autant que des moyens dont elle dispose : ses lettres à la présidente Du Bourg permettent de distinguer entre 1779 et 1792 quatre écritures différentes, toutes quatre masculines, comme l’indique le genre des adjectifs qui leur sont attribués.

10Le « premier secrétaire », ainsi qu’elle le nomme, écrit à lui seul pendant cette période 130 lettres (soit 43 % de l’ensemble), indifféremment de Paris ou de la campagne. Il occupe une position privilégiée auprès de la Marquise qui transparaît dans certaines lettres :

(1) […] M. Mathieu [non identifié] a grande raison quand il dit du bien de luy [le secrétaire] et de son attachement pour moy. Nous ne nous séparerons point. Si je deviens infirme, il me sera d'un grand secours car il a fait beaucoup de progrès dans le traitement des maladies. (Lettre écrite de Soisy, le 14 octobre 1784).

11Elle lui confie des missions de confiance. Elle lui fait aussi des présents, comme celui d’une lettre de la présidente que le secrétaire lui a demandée parce qu’il l’a trouvée particulièrement bien tournée. C’est à lui qu’elle confie la gestion de sa bibliothèque. Elle ne cite pas son nom dans les lettres de 1779 à 1792 mais on le retrouve dans certaines missives de la première partie de la correspondance ainsi que dans le testament qu’elle établit en 1798 (six ans avant son décès). Il s’agit de « Buman, mon secrétaire et valet de chambre », qui lui est fidèle depuis plus de quarante ans4.

12Les trois autres secrétaires assurent l’écriture de plus du tiers des lettres (57%). Au contraire de Buman, la Marquise ne les évoque pas personnellement. Leur identité reste inconnue.

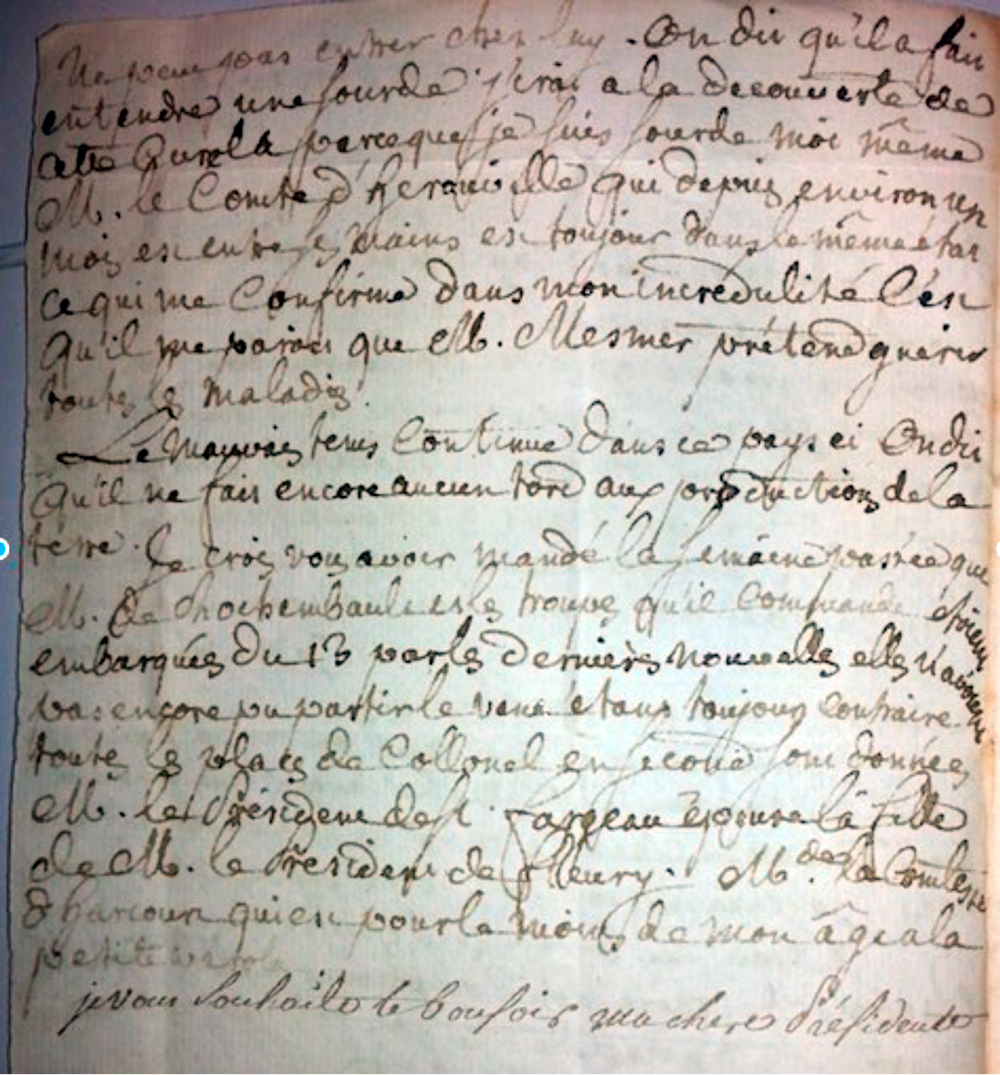

13Les missives sont généralement écrites entièrement par la même personne. Mais il arrive, c’est le cas à 23 reprises (9,5%), qu’on y trouve deux écritures, l'un des secrétaires commençant la lettre, un autre prenant la relève.

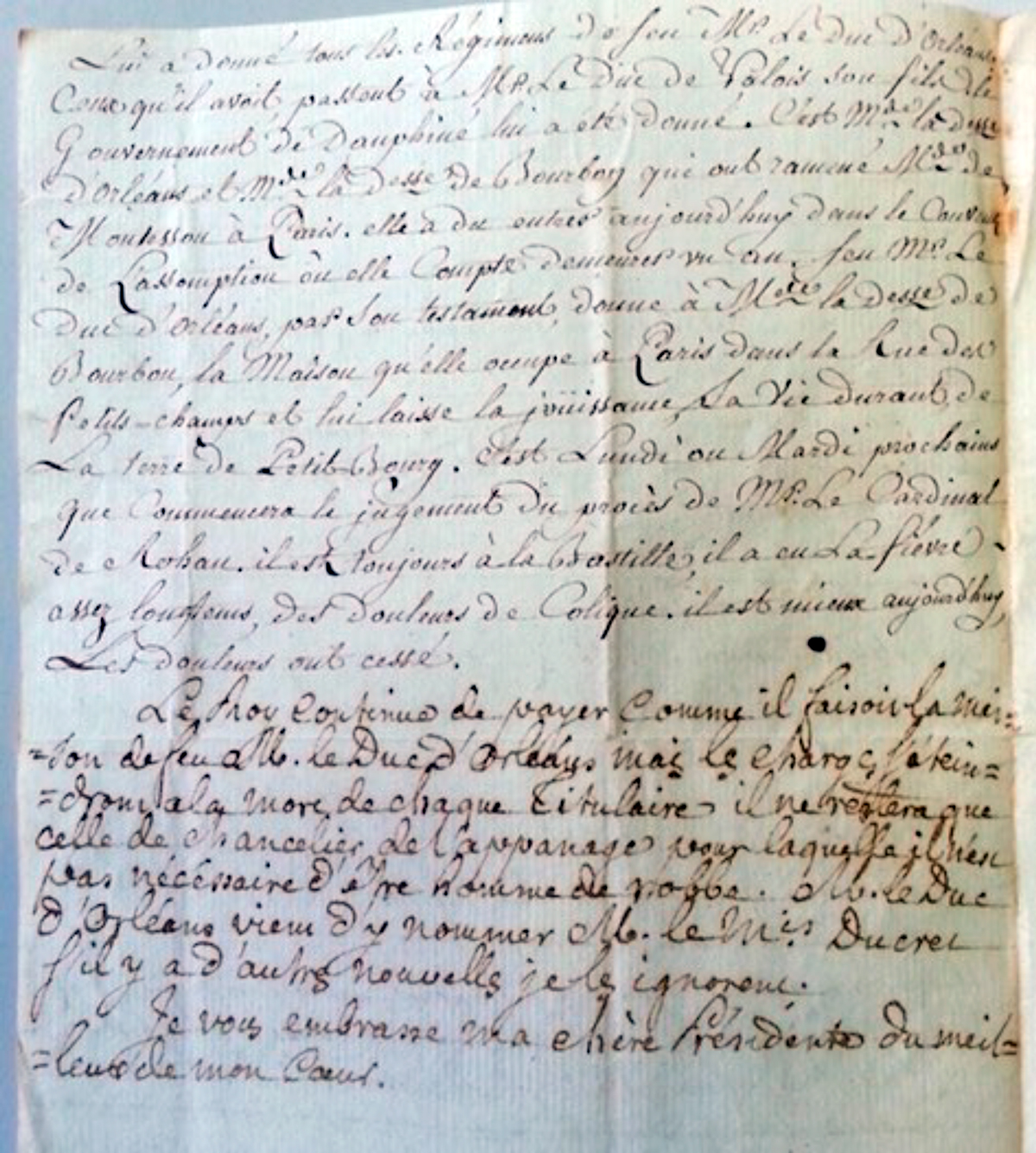

Figure n° 1 : Exemple d’une lettre où interviennent deux secrétaires ; le premier n’est pas identifié. La seconde écriture est celle de Buman (lettre du 27 novembre 1785).

14La présidente Du Bourg, moins fortunée, n’a pas de secrétaire, ce à quoi la Marquise fait quelquefois allusion. Le 8 juin 1782, elle mentionne un épisode où elle a dû rassurer la sœur de la présidente, en visite à Paris, qui a reçu un courrier dont elle ne reconnaît pas l’écriture, habituée qu’elle est à ce que Mme Du Bourg écrive elle-même ses lettres :

(2) Elle [Mme de Caylus] ma écrit il y a trois ou quatre jours parce qu'elle était en peine de vous quoi qu'elle ait reçu une de vos lettres. La ditte lettre n'était point écrite de votre main. Je lai rassurée en lui marquant que vous m'aviez écrit et qu'aparemment que c'était par paresse que vous vous étiez servie de secrétaire, que vous me mandiez que tous Messieurs ses enfans se portaient bien.

15Une dizaine d’années plus tard, Mme de Livry se désole d’imaginer son amie prendre la plume alors que sa main, attaquée par la goutte, lui cause des douleurs (lettre du 7 février 1792).

16Les quatre secrétaires de la Marquise présentent une écriture différente, mais chaque fois calligraphiée, régulière et aisément lisible (Bessou, 2005 : 21-22). Leur orthographe est labile, ou au moins “semi-fixée”. Elle appartient bien à l’époque de la fin de l’Ancien Régime où se mêlent des éléments d’archaïsme et de fixation. Les quatre scripteurs emploient des phrases syntaxiquement structurées (chose que l’on doit à la Marquise qui dicte ?), mais qui ne commencent pas nécessairement par une majuscule, et ne se terminent pas nécessairement par un point. Les majuscules, justement, s’utilisent de manière qui semble aujourd’hui anarchique, particulièrement chez le troisième scripteur, qui les fait très ourlées, et en parsème abondamment le texte. La ponctuation est utilisée à l’intérieur des phrases : on y trouve virgules, points-virgules, apostrophes, mais pas de manière systématique, ce qui peut nuire à la compréhension actuelle du texte.

17On retrouve par ailleurs les éléments attendus comme le « oi » qui subsiste à la place de notre « ai », ou le « i », qui est encore souvent orthographié par le « y ». Le premier secrétaire l’emploie de façon systématique, plus que les autres. Par exemple, il écrit toujours le mot reyne avec « y ». Les autres archaïsmes se retrouvent indifféremment chez les quatre secrétaires : lettres manquantes en fin de mot (comme le « t » de enfant, le « p » de temps), lettres rajoutées (telle le « ç » après le « s » dans des mots comme sçavant), certains doublements de lettres (comme dans le mot suremment), usage aléatoire des accents, etc.

18L’emploi des abréviations varie selon qui écrit : celles, constamment utilisées, de Monsieur, Madame ou Mademoiselle, au singulier ou au pluriel, ne sont pas les mêmes de l’un à l’autre des secrétaires. On trouve ainsi Mr ou M., Mde ou Mme, Mlle ou Mad. Ces différences peuvent cohabiter dans une même lettre, y compris sous une même plume (voir par exemple la lettre du 18 février 1781).

19L’emploi de secrétaires, marque de prestige social, dispense de l’effort d’écrire. Dans le cas des femmes, il peut en outre suppléer à une mauvaise écriture. C’est le cas de Mme de Livry qui s’en excuse à plusieurs reprises au début de ses échanges avec la présidente Du Bourg : lorsqu’il lui arrive de prendre la plume, elle craint d’être difficile à lire (voir par exemple la lettre du 11 mai 1764). À cela s’ajoute une orthographe plus archaïque que celle de ses secrétaires. Il est à noter que le catalogue de sa riche bibliothèque ne contient aucun titre de grammaire, pas plus que de dictionnaires de langue française5.

20L’écriture de la présidente n’est pas de meilleure qualité que celle de la Marquise. Ni son écriture, ni son orthographe, observables en d’autres documents du fonds Du Bourg conservés aux archives municipales de Toulouse, ne rivalisent avec celles des scribes de son amie parisienne. Elle n’en a pas moins entretenu, elle aussi, de riches échanges avec un grand nombre de correspondants. Quelques-uns ont été publiés, qui témoignent de la vivacité de sa pensée (Tournier, 1911). Le cas de ces deux amies témoigne, comme d’autres épistolières de leur époque, du peu d’attention portée à ces matières dans le cadre de l’éducation féminine, même la plus huppée.

21Ce constat pourrait s’affiner grâce à la comparaison entre la graphie et l’orthographe de la scriptrice et celles de ses secrétaires, à partir des lettres écrites entièrement de la main de la Marquise que l’on retrouve dans les premières années de la correspondance.

3. La scène de l’écriture

22Il n’est jamais fait mention, pour l’une ou pour l’autre des épistolières, d’un lieu spécifiquement dédié à l’exercice de la correspondance, pas plus que d’un meuble ressemblant à un bureau ou à un « secrétaire » (troisième acception de ce terme). Mais la Marquise, dans un souci de naturel qui veut donner l’illusion de la présence, évoque plus d’une fois les conditions dans lesquelles elle dicte les lettres. Elle parle de la fatigue qu’engendre cette activité : « Adieu, ma chère Présidente. J'ay déjà écrit trois ou quatre lettres. Mes secrétaires sont las d'écrire et moi de dicter » (lettre du 10 février 1781). Ou encore : « Je vous souhaite le bonsoir, ma chère Présidente, mon secrétaire est las d'écrire. Il faut qu'il s'aille coucher » (lettre du 28 septembre 1781).

23Les conditions climatiques influent également sur la graphie, comme, selon ses propres mots, lorsqu’il fait « une chaleur si excessive que je ne sais pas comment mon secrétaire peut écrire » (lettre du 2 juin 1780). Ou alors il fait froid, comme elle l’écrit de Paris le 15 février 1784 : « Ce n’est pas au coin du feu que je vous écris ma chère Présidente, c’est du fonds de mon lit où je n’ay pas plus chaud qu’il ne faut ». Dans ce cas, malgré la gêne qu’elle éprouve, elle choisit de s’adresser quand même à son amie mais lui fait sentir le prix que lui a coûté la lettre.

4. La matérialité de la lettre

24Le format, la disposition, le papier sont choisis en fonction de codes définis par les manuels épistolaires. Toutes les lettres envoyées par la Marquise à la présidente sont du même papier de couleur blanche, parfois abimé ou taché par l’humidité. Chaque lettre est constituée d’une feuille d’environ 20 cm sur 30, d’abord pliée en deux de manière à offrir quatre faces. À cette époque, le choix du format se déterminait en fonction de l’importance sociale du destinataire ou du degré d’intimité du discours. Un grand format était destiné à un correspondant puissant et peu familier. Le format plus petit que choisissent les correspondantes indique un échange familier. Toutes les lettres sont identiques. Au point qu’un jour, un des secrétaires n'utilisant qu’une demi-page, la Marquise se sent obligée de s’en expliquer :

(3) Quand il y a eu la moitié de ma lettre écrite, mon secrétaire s’est apperçu, ma chère Présidente, qu’il s’était servi d’une demi feuille. Comme j’ay beaucoup de lettres à écrire, j’ay espéré que vous trouveriez bon que je lui évite la peine de recommencer ma lettre que je finis en vous assurant de ma tendre amitié. (lettre du 19 février 1780).

25Les lignes d’écriture sont droites, comme si un trait invisible les soutenait. Les missives se doivent aussi d’être propres, sans ratures. La Marquise s’excuse quand il s’en trouve, comme le 11 mars 1787 où trois lignes sont barrées :

(4) Je vous demande pardon de l'étourderie de mon secrétaire, il est trop tard pour qu'il puisse recommencer ma lettre.

26Ceci suggère l’aisance des secrétaires qui a priori n’utilisent pas de brouillon.

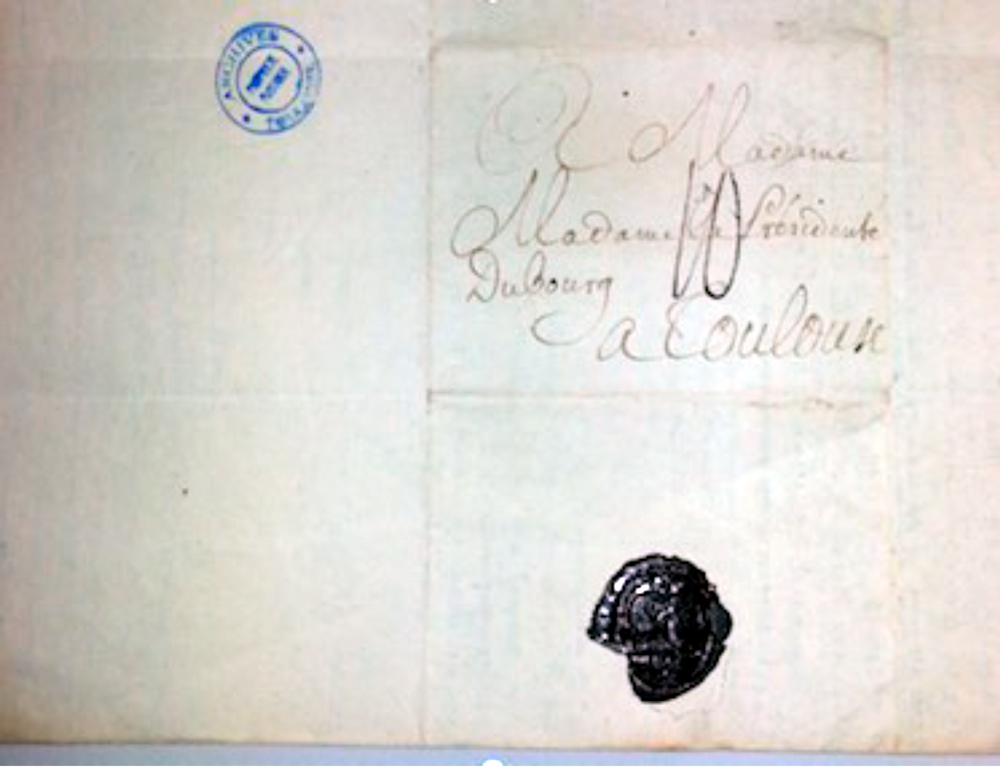

27Le texte de la lettre ne peut excéder trois faces, la quatrième étant réservée à l’adresse. Ensuite viendra un second pliage avant de refermer la lettre et d’apposer le sceau. Les lettres à la présidente, en effet, ne s’acheminent pas sous enveloppe, ces dernières ne s’utilisant au XVIIIe siècle que comme une marque de déférence et de respect (Haroche-Bouzinac, 1995 : 45 ; Bessou, 2005 : 17), alors qu’il s’agit ici d’une correspondance familière. Une fois pliées, les lettres sont cachetées à la cire. Le sceau est généralement de couleur rouge à l’effigie des initiales de la Marquise de Livry, le M et le L, de Maniban Livry. Un sceau de cire noire marque un deuil chez l’une ou l’autre des correspondantes, encore que cela ne soit pas absolument systématique.

28La Marquise ne signe jamais les lettres envoyées à son amie, les initiales marquées sur le sceau faisant office de signature. La présidente peut donc comprendre la provenance de la lettre avant même de la décacheter. Cette absence de signature porte une fois de plus la marque du caractère familier de la lettre. Lorsque la Marquise écrit au fils aîné de la présidente, Mathias, elle signe alors en toutes lettres « Maniban Livry ». On trouve parfois, rarement (huit fois seulement pendant les treize ans étudiés), des lettres que la Marquise termine de sa propre main, écrivant elle-même la formule qui clôt la missive, sans la signer.

Figure 2 : Recto d’une lettre écrite par le secrétaire principal de la Marquise de Livry, Buman, avec au bas une dernière phrase écrite de la main de la Marquise elle-même, mais sans signature (Lettre de la Marquise de Livry à la présidente du Bourg, 29 avril 1780. Archives municipales de Toulouse. Cote : 5S457).

29L’adresse est le plus souvent lapidaire, n’indiquant que le nom de la destinataire et la ville. Elle est parfois plus complète, mentionnant la place Sainte-Scarbes. Michel Taillefer, historien de cette ville, indique que le courrier est remis aux utilisateurs par des facteurs (Michel Taillefer, 2000 : 242), ce qui fait penser que la famille Du Bourg était suffisamment connue pour que les lettres puissent lui parvenir sans mention de l’adresse précise. Lorsque la Présidente, en été, réside à Rochemontès, les lettres sont également envoyées à Toulouse.

Figure n° 3 : Adresse de la lettre du 26 mai 1780.

5. La structure des lettres

30Comme le format et le choix du papier, la structure des lettres est invariablement la même. Le lieu et la date sont indiqués en haut à droite de la lettre. L’espace est réduit entre ces premières indications et le début du texte, ce signe étant à interpréter selon les manuels épistolaires de l’époque comme une marque d’égalité entre les correspondantes.

31L’espace horizontal se voit ici intégralement occupé, sans marge à gauche ou à droite. Le corps du courrier se présente en un texte continu, aéré seulement de quelques paragraphes. Ceux-ci ne remplissent pas la fonction de ponctuation que nous leur attribuons aujourd’hui. Le texte est souvent continu même lorsque le sujet change. On peut se demander à qui revenait la décision de scander ainsi le texte, si elle était due à la Marquise ou si elle relevait de l’initiative de son secrétaire.

32Enfin, il arrive rarement que la lettre se termine au bas d’une page ; elle se clôt plutôt en haut de la suivante, respectant une autre consigne épistolaire qui marque la retenue, la tempérance de l’épistolier(e).

33Les formules de début et de fin de lettres sont révélatrices du degré d’attachement des correspondantes. La première phrase, qui vient directement après la date et le lieu, sans retrait, inclut toujours, dans les années qui nous occupent « Ma chère Présidente » (ce n’était pas le cas au début de la correspondance). La formule de fin de lettre est également très révélatrice du degré d’attachement. C’est alors que la Marquise exprime le plus ses sentiments, recourant à un champ lexical désignant la force de son affection, comme « Je vous embrasse, ma chère Présidente, d’aussi bon cœur que je vous aime » (lettre du 23 avril 1780). Elle est parfois plus brève : « Adieu, chère Présidente ». Ce n’est pas une marque de sècheresse : l’expression des embrassades et la brièveté de formule de fin de lettres sont les deux plus sûrs indicateurs d’une correspondance très intime.

6. Le style

34La lettre doit pallier l’absence et feindre le dialogue. La Marquise rythme chacune de ses missives, voltigeant d’un sujet à l’autre, passant aux nouvelles pour revenir à l’intimité amicale qui la relie à sa correspondante. Le style paraît ainsi vif, naturel et concis, afin qu’il se rapproche au mieux de la conversation.

35Mme de Livry s’adresse à sa correspondante dans un style simple mais non négligé, que l’on peut qualifier de familier. Ceci ne veut pas dire que ses lettres échappent aux rapports hiérarchiques et aux règles épistolaires de respect et de politesse en vigueur à l’époque. Il semble ici que le rapport épistolaire soit égalitaire, même si les rangs de noblesse entre la Marquise et la présidente ne sont pas identiques, comme il a été dit plus haut. Les lettres de Mme de Livry pour son amie sont empreintes d’affection, de compliments, d’admiration aussi. Elles sont marquées par une liberté de ton qui permet l’expression d’opinions contradictoires lorsqu’un sujet les divise, indiquant bien un rapport d’amitié « horizontal ».

7. Contenu de la correspondance

36Dans ses lettres, la Marquise commence en général par répondre aux questions exprimées par la présidente, ce qui nous en apprend beaucoup sur les préoccupations de cette dernière même sans avoir accès à ses propres lettres. La Parisienne ensuite prend des nouvelles de la santé de son amie, de sa famille et de leurs connaissances communes qu’elle continue de voir, qu’il s’agisse de visites ponctuelles de Toulousains à Paris, ou de relations suivies avec des proches ou des parents de la présidente habitant la capitale, comme la famille de La Croix de Castries.

37La Marquise alterne ensuite informations du domaine privé et du domaine public, passant alors du « je » au « on ». Car si elle écrit en amie, elle se veut aussi « nouvelliste », abordant des sujets dont elle est assurée qu’ils font sens pour sa correspondante, en ayant soin toujours d’indiquer leur degré de fiabilité. Elle relaie les nouvelles de la cour, se fait chroniqueuse mondaine. Elle commente les nouveautés culturelles et littéraires. Elle évoque la vie parlementaire, les grands procès en cours. Les principaux événements militaires et politiques occupent une part non négligeable des lettres. Elle veut donner le plus d’informations possible, devançant celles que la présidente, grande lectrice de presse, apprendrait par les journaux.

38La part donnée à la science est ici remarquable, marquée à cette époque par l’aventure des aérostats que la Marquise suit de très près à Paris, mais surtout par l’engagement de la présidente dans la pratique du magnétisme animal, vis-à-vis duquel la Marquise exprime un scepticisme constant. Les échanges s’affirment alors par leur qualité, la correspondance devenant une « tribune libre » où peuvent s’exprimer les différents points de vue des deux épistolières. Selon l’usage, les nouvelles publiques sont destinées à être lues dans le cercle de la présidente, qui garde pour elle les informations d’ordre privé (Antoine Lilti, 2005 : 290-295).

Conclusion

39Les codes épistolaires choisis par la Marquise sont ceux d’une correspondance familière. Ils manifestent d’emblée sa proximité avec la Présidente Du Bourg, en dépit de rangs de noblesse différents. Les deux amies, pendant trente ans, ont, à l’intérieur de ce cadre maîtrisé, fait de leurs échanges un lieu singulier d’expression où a pu se déployer toute leur agentivité.

40La présence des secrétaires de la Marquise apporte une dimension nouvelle à l’étude des correspondances féminines du XVIIIe siècle, qu’il serait intéressant de poursuivre au travers d’autres corpus, invitant à une nouvelle analyse genrée qui pourrait intéresser les historiens, les linguistes, autant que les spécialistes de l’éducation.

Bibliographie

Bessou, C., 2005, Lettres de la marquise de Livry à la présidente du Bourg, 1782-1792. L’exercice d’une amitié. Mémoire de Master I, Université Toulouse Le Mirail.

Courtin, A., 1671, Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnestes gens, Paris, H. Josset.

Dousset, C., 2007, « La Présidente du Bourg : diffuser et mettre en pratique ses lectures. Réflexions à partir d’un exemple toulousain », dans Plagnol-Diéval, M.-E. et Brouard-Arends I. (dir)., Femmes éducatrices au siècle des Lumières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 75-92.

Dousset, C., 2011, « De la gazette à l'intime : les lettres de Madame de Livry à la présidente Dubourg (1763-1792) », dans Mouysset, S., Bardet J.-P. et Ruggiu F.-J. (dir.), "Car c'est moy que je peins" : écritures de soi, individu et liens sociaux (Europe, XVe-XXe siècle), Toulouse, CNRS : Université de Toulouse-Le Mirail, p. 163-174.

Dousset, C., 2012, « Une Mère et ses fils dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : la correspondance familiale de la présidente Dubourg », dans Daumas, M. (dir.), Thèmes et figures du for privé, Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, p. 125-140.

Grassi, M.-C., 1999, L’Art de la lettre au temps de la Nouvelle Héloïse et du romantisme. Genève, Slatkine.

Grimarest, J. L. Le Gallois, sieur de, 1709, Traité sur la manière d'écrire des lettres et sur le cérémonial. Avec un discours sur ce qu'on appelle usage dans la langue françoise, La Haye, A. Moetjens. Réédité à Paris chez le veuve Estienne en 1735.

Hanafi, N., 2017, Le Frisson et le baume : expériences féminines du corps au siècle des Lumières, Paris : CTHS ; Rennes : PUR (publication d’une thèse soutenue en 2012).

Haroche-Bouzinac, G., 1995, L’Épistolaire, Paris, Hachette.

Lilti, A., Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle. Paris, Fayard, 2005.

Mauvillon, A. de, 1751, Traité général du stile, avec un traité particulier du stile épistolaire, Amsterdam, P. Mortier.

Milleran, R., 1781, Le Nouveau secrétaire de la cour, ou Lettres familières sur toutes sortes de sujets, avec des réponses, une instruction pour bien écrire et dresser les lettres, les titres dont on qualifie toutes sortes de personnes, et des maximes pour plaire et se conduire dans le monde, Lyon, N. Le Gras (première édition Paris, 1714).

Montandon, A., 2016, Le « Savoir-vivre » épistolaire, Cahiers d’études germaniques, 2016, 70, p. 35-46 (URL : https://journals.openedition.org/ceg/843)

Schapira, N., 2020. Maîtres et secrétaires (XVIe-XVIIIe siècles). L’exercice du pouvoir dans la France d’Ancien Régime, Paris, Albin Michel.

Taillefer, M., 2000, Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin.

Tournier, C.,1911, Le Mesmérisme à Toulouse, suivi de Lettres inédites sur le XVIIIe siècle d’après les archives de l’hôtel du Bourg, Toulouse, Imprimerie Saint-Cyprien.

Notes

1 Marie-Christine est la seconde fille de Jeanne-Christine de Lamoignon, membre d’une famille de la haute noblesse parlementaire parisienne, et de Gaspard de Maniban, premier président du parlement de Toulouse de 1722 à sa mort. À l’âge de de 26 ans, elle épouse Paul Sanguin, marquis de Livry, colonel du régiment du Perche et premier maître d’hôtel du roi. Son mari décède en 1758.

2 Cette correspondance passive est conservée aux Archives municipales de Toulouse dans le riche fonds Du Bourg (cotes 5S456 et 5S457). Elle est aujourd’hui entièrement numérisée.

3 Ceci est particulièrement sensible dans le domaine du magnétisme animal, qui tient une grande place dans les lettres des années 1780.

4 Ce testament, établi le 27 juin 1798, est conservé aux Archives départementales de l’Essonne, 2E41/61. Une copie manuscrite figure en annexe du mémoire de C. Bessou, p. 169 et suivantes.

5 L’inventaire de près de 3200 titres est reproduit dans le mémoire de C. Bessou, p. 180-217. L’original est conservé aux Archives nationales (cote : ET/L/872).

Pour citer ce document

Les lettres de la Marquise de Livry à la présidente Du Bourg», Cahiers FoReLLIS - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les arts de l'Image et de la Scène [En ligne], Revue électronique, 1700-1840 : Des femmes françaises et étrangères à leur écritoire. Autour des Archives d’Argenson, IV. Enquêtes de terrain, mis à jour le : 20/10/2022, URL : https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiersforell/index.php?id=1159.

Quelques mots à propos de : Isabelle Havelange

Ingénieure de recherche à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (Paris)

Ses recherches se déclinent autour de l’histoire culturelle du XVIIIe siècle, incluant l’histoire des femmes et du genre. Isabelle Havelange a édité les Journaux de voyage et d’éducation du jeune Louis-Philippe d’Orléans et de son sous-gouverneur Charles Gardeur-Lebrun (Paris, Classiques Garnier, 2015). Elle travaille actuellement à l’édition des lettres de la Marquise de Livry à la présidente Du Bourg (1779-17

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)