- Accueil

- > Revue électronique

- > Les lectures identificatrices à l’épreuve de l’alt ...

- > Pour une diversification de la lecture identificatrice en poésie grâce aux manuscrits de poèmes

Pour une diversification de la lecture identificatrice en poésie grâce aux manuscrits de poèmes

Par David Gullentops

Publication en ligne le 09 janvier 2024

Résumé

The reading of poems benefits from being studied from the lessons or teachings of textual genetics. Thanks to the manuscripts, the readers are brought into the presence, not of a single text, but of a plural and variable textual whole. The reading of poems which is based on an individual investment which leads to a search for recognizable elements – the identificatory reading – is then confronted with other paths and other equally relevant and pertinent perspectives in the establishment of a configuration of interpretation of the text. Cocteau's manuscripts offer convincing examples of the importance of such a confrontation and encourage us to ensure that the process of identification is never restricted to the self-portrait of the reader and to the endorsement of his reading "twitches", but on the contrary allows him to continue his development towards a lasting diversification of his identifying reading.

La lecture de poèmes gagne à être étudiée à partir des leçons ou des enseignements de la génétique textuelle. Grâce aux manuscrits, les lecteurs sont mis en présence, non pas d’un texte unique, mais d’un ensemble textuel pluriel et variable. La lecture de poèmes qui se fonde sur un investissement individuel qui conduit à une recherche d’éléments reconnaissables – la lecture identificatrice – est alors confrontée à d’autres pistes et à d’autres perspectives tout aussi « relevantes » et pertinentes dans l’établissement d’une configuration d’interprétation du texte. Les manuscrits de Cocteau offrent des exemples pour le moins convaincants de l’importance d’une telle confrontation et nous incitent à veiller à ce que le processus d’identification jamais ne se restreigne à l’autoportrait de la lectrice/du lecteur et à l’entérinement de ses « tics » de lecture, mais au contraire lui permette de poursuivre son développement en direction d’une diversification pérenne de sa lecture identificatrice.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Pour une diversification de la lecture identificatrice en poésie grâce aux manuscrits de poèmes (version PDF) (application/pdf – 3,5M)

Texte intégral

1Partant de la question de l’identification dans la lecture de poésie, j’ai choisi d’aborder la problématique de « la mise en place d’un espace alternatif1 » de perception et d’interprétation. Même si je comprends par identification dans la lecture non pas la simple appropriation du poème par le lecteur, mais la constitution progressive de son identité par confrontation avec l’espace textuel, une série de questions demeurent. Est-il possible de ne pas se restreindre à simplement prolonger un parcours du texte poétique que l’on a choisi et balisé plus ou moins sciemment en fonction de critères d’apprentissage ou de modèles cognitifs validés par nos prédécesseurs ou par nos pairs ? Est-il possible de remettre en question les rituels de parcours et les modes d’investissement auxquels nous nous sommes habitués en tant que lecteurs, d’autant plus que leur mise en pratique nous a permis de livrer par le passé des lectures à nos yeux satisfaisantes ? Ou, inversement, serait-il possible d’adopter un tout autre point de vue sur un texte poétique, de l’aborder selon une perspective non prévue au départ, de réussir à modifier notre parcours, voire à l’inverser, dans le but de nous extraire de nos habitudes identificatrices ?

2Pareil type de lecture en mouvement permanent est confronté toutefois à un obstacle de taille, celui du mythe du texte unique ou fini. Or la génétique textuelle nous a appris que le « texte final » n’est pas pour autant unique, autonome, voire achevé, mais le résultat d’une mouvance ou d’une filiation de versions qui, juxtaposées, relativisent l’unicité d’un texte au profit de son évolution. Preuve en est fournie par les manuscrits d’une grande majorité de poèmes dont les différentes versions révèlent des contraintes d’écriture, des tentatives de s’y conformer tout en y recherchant la variation, des essais suivis de corrections et de repentirs continuels, des mécanismes de réécriture linéaires et tabulaires conjugués. Ce sont précisément ces différentes versions d’un seul poème, que le jargon appelle par ailleurs « leçons », qui me semblent utiles pour apprendre à différencier la lecture identificatrice de la poésie et, au mieux, pour l’inciter à se diversifier.

Les espaces dans la lecture de poésie

3Pour mieux comprendre l’enjeu de la diversification de la lecture identificatrice en vue de la mise en place d’un espace alternatif, je fais appel à une théorie concernant précisément les espaces de la lecture poétique. Partant de l’idée que nous sommes des individus régis par l’espace-temps (théorie de la Gestalt) et cherchant des repères pour nous y orienter, j’ai distingué, dans Poétique du lisuel, trois espaces différents : l’espace vécu, l’espace mimétique et l’espace tensionnel2.

1. L’espace vécu

4Pour la phénoménologie, l'espace ne correspond pas à un lieu clos, fini ou idéalisé, mais se présente comme un lieu de rencontre des autres regards possibles sur une série de choses. De l'intersubjectivité de la perception résulte toutefois une variabilité tout aussi illimitée de visée. Loin de se restreindre au résultat strictement logique et définitif d'une activité de perception, l'espace qui se constitue à partir de la coopération incessante d'autres regards possibles invite alors un sujet à proposer une prise sur le monde qui s'oriente d'après la perspective qui lui a permis de capter le monde des choses qui l'environne.

5Toute perception est donc avant tout une prise de position, non pas choisie mais déjà définie dans son orientation de saisie et elle conduit à une structuration conceptuelle en devenir permanent. La leçon phénoménologique permet dès lors de lire le poème comme un espace vécu qui est infiniment variable dans sa visée, dont le champ de perception est incessamment orienté et la structuration de nature essentiellement virtuelle.

6Pour la pratique de la lecture de la poésie, cela revient à constater que l’espace vécu n’est pas concrétisé de telle manière à pouvoir être infailliblement partagé par l’auteur avec son public ou repéré par les lecteurs. Il peut tout au plus être suivi dans son évolution pour être traduit par l’auteur ou pour être retraduit par les lecteurs, mais sans oublier que l’espace vécu de l’un et celui des autres sont d’office foncièrement divergents. Reste alors comme solution pour les lecteurs de compenser ce no man’s land en générant, à partir de leur propre contexte d’interprétation, des concrétisations d’ordre représentationnel, en l’occurrence l’espace mimétique.

2. L’espace mimétique

7Si ce qui naît et résulte de la lecture d'un poème finit toujours par prendre l'apparence d'un monde, sa présence dépend en premier lieu de son actualisation par et dans le texte. C'est donc par le rapport entretenu avec l'inscription scripturale que les lecteurs sont en mesure d'aborder l'espace du texte poétique. Je nomme mimétique cet espace, par sa faculté d’œuvrer à une représentation de la réalité qui est pour une large part reconnaissable à son organisation formelle et sémantique.

8L’organisation formelle s’appuie sur des modèles de disposition scripturale préexistants permettant aux lecteurs d’identifier par exemple un système particulier de métrique et de versification, de même que des écarts sur le plan de ces systèmes (le vers libre d’Arthur Rimbaud), de leur mode de disposition sur la page ou dans l’ouvrage (le Coup de dés de Stéphane Mallarmé), voire de leur type de support (les « logoneiges » de Christian Dotremont). Cette opération de reconnaissance de particularités « formelles » a toutefois une incidence importante sur l’activation quasi immédiate de modèles de perception et d’interprétation. Michèle Monte a montré ainsi le potentiel argumentatif véhiculé dans la poésie d’A. Rimbaud, Philippe Jaccottet, Henri Michaux, Jean Grosjean, Loránd Gáspár par l’usage d’une série de marqueurs formels explicites et implicites3.

9Quant à l’organisation sémantique, elle se reflète dans ce qu'il est convenu d'appeler la scénographie du discours poétique, la temporalisation, la spatialisation et l'actorialisation constituant les procédures standard pour figurativiser ou activer sémantiquement l’énonciation. Une scénographie qui peut faire appel à des modèles de représentation de l’espace qui sont consacrés par la tradition ou par l’actualité, connus sous l’appellation d’hypogrammes ou d’intertextes, mais qui conservent suffisamment de cohérence pour être identifiables dans leurs rapports intrinsèques en dehors de leur période de création. Exemples en sont les titres de recueil, Serres chaudes de Maurice Maeterlinck et Capitale de la douleur de Paul Éluard, dont le référent mimétique par trop évident, puisqu’il privilégie l’évocation d’un lieu, risque de faire oublier le double sens, alors qu’il pointe aussi le doigt vers l’espace tensionnel de leur écriture4.

3. L’espace tensionnel

10À partir de la communication virtuelle de l'espace vécu et du déploiement de l'espace mimétique, le lecteur est en mesure, par des liens qui l'unissent au poème et qui le conduisent à s’investir en lui, de mettre à jour un espace tensionnel. L’exploration de cette forêt de signes ne consiste pas à couvrir toute la surface du texte poétique, mais opère un choix parmi les multiples registres d’expression mis en œuvre et entame un parcours graduel et progressif qui réponde à des processus de « relevance » et de « pertinence ». Sont « relevants » les éléments reconnus ou relevés dans le poème pour leur spécificité et leur aptitude virtuelle à se regrouper de façon cohérente ou convergente. Sont « pertinents » les éléments relevants dont le regroupement sous la forme d’un paradigme dynamique est en mesure de former une configuration d’interprétation.

11Signalons pourtant que cette configuration, comme son nom l’indique, est variable dans son orientation et dans son organisation. Tout élément relevant, qui n’a pu être inclus dans la structuration pertinente ou qui est découvert par l'entremise d’un nouveau parcours du texte poétique, est susceptible de la remettre en question, de la réorienter et de la réorganiser. L’interaction incessante des modèles d'expérience et d’analyse des lecteurs provoque par conséquent une variation continuelle de perspectives qui entraîne aussitôt la redéfinition de la configuration d’interprétation de l’espace tensionnel. Il n’en demeure pas moins qu’aussi bien durant les parcours successifs qu’à leur terme, un danger guette toute lecture identificatrice, celui de ne plus être en mesure en tant que lecteur d’aborder le même poème sans recourir à la connaissance déjà acquise à son sujet. Or pareille irréversibilité de la lecture est due en partie au parti pris de l’unicité du texte poétique et semble en partie pouvoir se résoudre lors de la découverte des différentes versions de son écriture.

Les leçons des manuscrits

12Juxtaposer les différentes versions d’un poème, sans instituer d’emblée la hiérarchie de leur aboutissement final, équivaut à concevoir chaque version comme un état du texte à part entière et témoignant d’une évolution intrinsèque et à entamer l’étude du parcours de chaque variante qui, même si elle fait figure au premier abord de « détail », a bel et bien contribué à la finalisation du poème. En se focalisant sur ces différences multiples au sein d’une seule et même version, il apparaît que nombre d’informations surgissent au travers des ratures, des biffures et des corrections qui sont apportées, comme le prouvent les graphismes différents, en plusieurs campagnes d’écriture.

13Par la pratique du jeu des différences doublée d’une mini enquête policière retraçant le cours de l’écriture, cette analyse conduit alors à comparer les résultats de l’étude, d’une part de chaque version, d’autre part de chaque poème appartenant à la même période d’écriture. Les lecteurs découvrent des éléments qui, par leur récurrence, à la fois deviennent « relevants » et tendent vers une pertinence autre et inattendue au premier abord du texte. Pour preuve, l’étude de quelques mécanismes d’écriture attestés dans les manuscrits de poèmes d’un recueil que Jean Cocteau a fait paraître en 1922 sous le titre Vocabulaire.

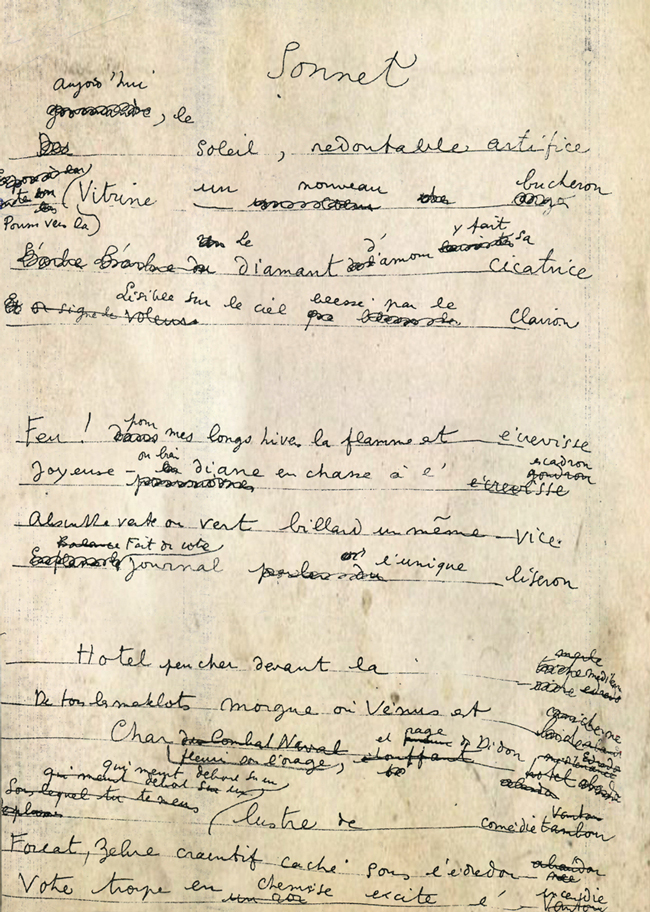

1. « Sonnet »

14Au premier abord, « Sonnet5 » (voir annexe 1) déconcerte par la présentation d’une série d’images hétérogènes sous la forme traditionnelle d’un sonnet. Ce contraste est caractéristique de toute la période d’écriture du recueil Vocabulaire qui s’inscrit dans le courant littéraire du modernisme. Cocteau entend se servir des modèles classiques de l’écriture poétique pour les investir de thématiques classiques et modernes. De là, d’une part les références à Diane, à Vénus, à Didon et à la tragédie, d’autre part les renvois d’autant plus contrastants à des objets usuels et contemporains comme la vitrine, le clairon, l’absinthe, un hôtel « peu cher », des matelots, même un édredon.

15Outre cette tendance à l’hétéroclite – à moins que cela ne tende précisément à la confirmer –, il convient de signaler que ce poème, comme la majorité des textes de cette veine, a été composé selon le modèle du collage dans les arts plastiques ou des bouts rimés en poésie. À l’instar d’un tableau cubiste, dadaïste ou surréaliste, « Sonnet » a été généré à partir de la répartition au préalable d’une série de mots sur le feuillet, en l’occurrence à la fin de chaque vers, pour être reliés ensemble par la suite (voir annexe 2). Le manuscrit de ce poème permet en effet de constater la présence de quatorze lignes, conformément au nombre de vers d’un sonnet, sur lesquelles Cocteau inscrit à l’avance des mots placés à la rime, dont les échanges et les combinaisons se transforment au gré des réécritures jusqu’à atteindre une sorte d’équilibre lexicographique6 :

[…] artifice

[…]argon➔ bûcheron

[…] cicatrice

[…] clairon

[…] écrevisse

[…]écrevisse➔ goudron ➔ escadron

[…] vice

[…] liseron

[…]

ride➔triche➔merle➔édredon➔ Méditerranée

[…]laide➔caniche➔abandon➔ née

[…]hôtel➔abandon➔Méditerranée➔édredon➔ Didon

[…]

tambour➔vautour➔ comédie ➔ tragédie [version finale]

[…]née➔abandon➔ édredon

[…]vautour➔ incendie

16Ce qui est classique dans ce « Sonnet » est le respect de la structure canonique de ce type de poème. Alors que les quatrains évoquent l’éveil sexuel du locuteur à l’amour interdit ou au « vice » jusqu’à braver la menace d’une Diane chasseresse, les tercets révèlent l’issue de sa quête d’une passion éphémère qui a pour décor un hôtel « peu cher devant la Méditerranée » et réservé à des ébats de « matelots », le locuteur risquant alors de connaître le même sort malheureux que celui encouru par Didon. Ce qui est plus étonnant est la permanence de ce principe de structure dans l’évolution des combinaisons des rimes.

17Dans les quatrains, les combinaisons de rimes finissent toutes par s’accorder à la tendance à la satisfaction du désir amoureux, nonobstant ses risques et périls. Dans le premier quatrain, l’« argon » – comprenons un morceau de bois courbé en arc et servant à attraper des oiseaux – est ainsi écarté au profit d’un « bûcheron », comprenons un amant potentiel de circonstance. Or la substitution de l’instrument de l’oiseleur (du locuteur7) par sa proie ou par l’objet de son désir n’en diminue pas pour autant le risque d’une « cicatrice » ou blessure sentimentale. Quant au « goudron », assimilable à la punition de celui qui outrepasse la loi, il se voit relayé par un « escadron » d’une « Diane en chasse », mais qui n’en demeure pas moins persécutrice d’un « vice ».

18Dans les tercets, les combinaisons de rimes suivent la même logique. Si elles subissent davantage de variations, c’est sans nul doute pour résoudre au mieux la tension prégnante dans les quatrains. Remarquons tout d’abord que Cocteau tente de conserver jusqu’au bout deux séries de rimes : « Méditerranée/née » et « abandon/édredon », celle-ci évoluant en « Didon/édredon », parce qu’elles relient plus explicitement dans les mêmes pourtours méditerranéens le récit des amours tragiques d’Énée et de Didon au sort malheureux à venir des aventures amoureuses du locuteur. Signalons aussi que le poète abandonne définitivement d’autres combinaisons : « ride/laide » ou encore « triche/caniche », parce qu’elles n’ajoutent rien de significatif à l’évocation de son expérience à risque. La tendance à accentuer la quête de l’amour interdit est d’ailleurs confirmée par la substitution de la combinaison « tambour/vautour » par celle de « comédie/incendie ». Contrairement au « tambour » annonçant à grand renfort un événement exceptionnel et au « vautour » évoquant le dépeçage plutôt morbide d’un cadavre, la « comédie » qui deviendra « tragédie » dans la version finale intensifie le déchirement amoureux à la Didon qui attend le locuteur, mais valorise d’autant plus l’expérience attendue de « l’incendie » qui donne toute la mesure du désir d’assouvir ses instincts sexuels.

2. « Les oiseaux sont en neige… »

19D’après l’allusion présente dans la première strophe de ce poème à « Élise » qui reprochait à son mari, Marcel Jouhandeau, ses aventures garçonnières, la critique a tôt fait de considérer ce texte (voir annexe 3) comme un clin d’œil de Cocteau à son ami, pour défendre son choix alternatif d’un amour entre hommes. Le poète justifie ce choix dans la dernière strophe en prétextant un besoin fondamental du narcissisme d’être en mesure de se conjuguer à son image. Signalons d’ailleurs que, d’après le seul manuscrit du poème qui nous soit parvenu (voir annexe 4), Cocteau avait intitulé initialement son texte « Essicran », doublon anacyclique de Narcisse.

20Comme dans l’exemple précédent, ce poème dont le titre est devenu « Les oiseaux sont en neige…8 » a été conçu selon le modèle du collage et selon le procédé d’écriture des bouts rimés. Seize lignes tracées horizontalement sur le feuillet ont été complétées initialement par des rimes à partir desquelles Cocteau, une fois de plus, a développé l’ensemble des vers :

[…] sexe

[…] parents

[…]convexe➔ vexe

[…]apparents➔ transparents

[…] croupe

[…]dormait➔ charmait

[…] enfant de troupe

[…] mois de mai

[…] Louis Seize

[…] pavot

[…] braise

[…] nouveau

[…] hymen ➔ louves

[…] louve ➔ hymen

[…] main ➔ retrouve

[…] retrouve ➔ main

21Comme les combinaisons de rimes sont moins sujettes à des modifications que dans l’exemple précédent, elles nous permettent de centrer l’attention sur un autre procédé génétique tout aussi caractéristique de cette période d’écriture. Ce procédé se perçoit par exemple dans l’évolution du premier au second jet de la dernière strophe. À considérer les deux vers intermédiaires du premier jet, on constate tout d’abord qu’une série de lexèmes ont également été inscrits à l’avance sur le tracé des lignes :

À l’envers à l’endroit Narcisse, ton hymen

… … … …Traîneau russe … … … … louve…Trésor … … … onde … … … … mainInhumain, est-ce un Crime après tout, se retrouve

22En évoluant vers le second jet de cette strophe, on peut remarquer aussi la permanence de ces lexèmes et plus encore leur mise en évidence. Tout en s’adaptant à l’inversion de la combinaison des mêmes rimes, ils finissent par encadrer en quelque sorte cette dernière strophe :

Comme le traîneau russe illumine les louves

À l’envers à l’endroit Narcisse, ton hymen

Inhumain, est-ce un crime après tout, se retrouve

Trésor de l’onde avare où se lave ta main.

23Sans vouloir entrer trop en détail dans l’interprétation du poème, il est clair que ce déplacement permet de renforcer le bouclage énonciatif du texte. Par son association à un brillant « trésor de l’onde », le « traîneau russe » qui « illumine les louves » renvoie désormais à l’incipit des « oiseaux […] en neige » dans la mesure où ces symboles du sexe masculin sont d’autant plus resplendissants qu’ils effarouchent Élise. Un bouclage énonciatif d’ailleurs accentué par la reprise de l’incipit comme titre. Or, au-delà d’une interprétation de ce poème comme une revendication du droit à l’homosexualité masculine, ce qui retient davantage notre attention est la présence d’un système de contraintes d’écriture. Cocteau s’impose à l’avance des combinaisons de rimes et des mots ou des groupes à l'intérieur du vers. Ce double canevas s’observe mieux encore dans le premier jet de « Changements à vue ».

3. « Changements à vue »

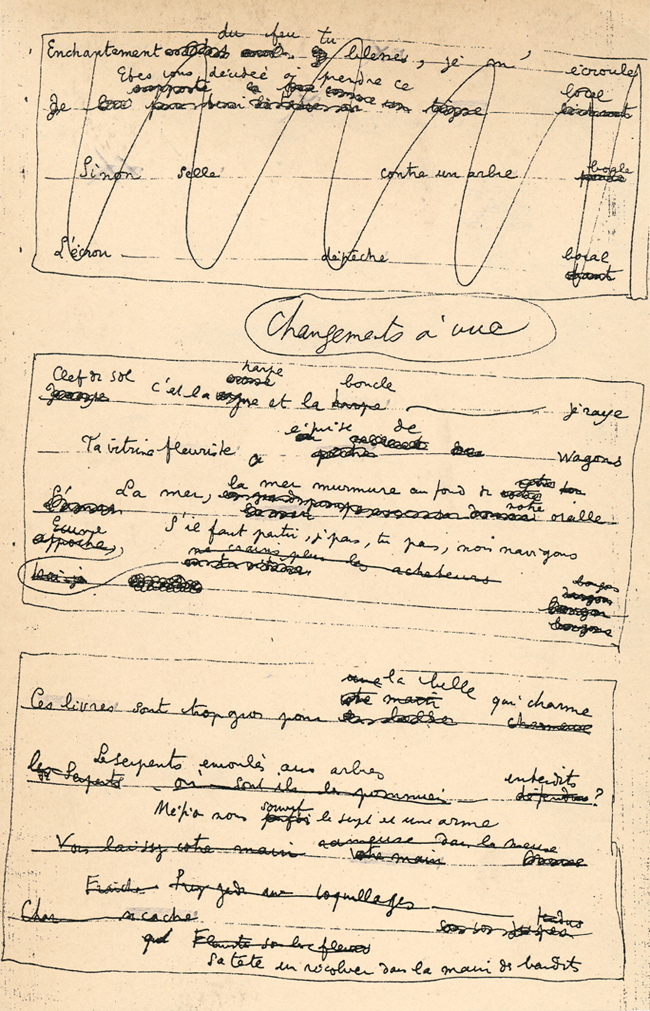

24L’expression retenue en titre du poème, « Changements à vue », désigne dans l’art du théâtre les transformations du décor qui s’opèrent sans avoir à baisser le rideau devant le public. De fait, chaque strophe du poème forme le cadre d’une autre scène dans un autre décor. L’impression d’une succession de scènes aléatoires est justifiée dès lors qu’il n’existe aucune thématique majeure commune à l’ensemble des scènes/strophes. Seule une trame existe qui consiste à passer d’une scène/strophe à l’autre par association de personnes ou d’idées. Ainsi, tout en nous restreignant aux deux premières strophes qui sont au centre de l’analyse qui suit (voir annexe 5), est-il plausible de rapporter « la belle qui charme » de la deuxième strophe à la « fleuriste » de la première. La question se pose pourtant de savoir si les manuscrits de ces deux strophes sont en mesure de confirmer ce rapport hypothétique, tout en mettant au jour des procédés d’écriture tout aussi dissimulés ou complexes que ceux déjà rencontrés.

25De façon analogue aux deux exemples précédents, « Changements à vue9 » a été conçu selon le modèle du collage et selon le procédé d’écriture des bouts rimés (voir annexe 6). À nouveau, les combinaisons de rimes placées au bout des lignes ne constituent pas une prémisse incontournable et évoluent en fonction des réécritures, tout en persistant à gouverner la genèse du poème. Du premier au second jet, la deuxième strophe témoigne ainsi d’une évolution de « charmeuse » / « défendus » / « Meuse » / « tendus » en « qui charme » / « interdits » / « arme » / « bandits » en fonction d’une inflexion dans l’intentionnalité de l’expression. Gouverné par la première combinaison de rimes, le premier jet reconstitué sur la base métrique de l’alexandrin se développe essentiellement à partir du personnage de la « belle charmeuse » qui est associée à Ève par l’allusion aux « serpents » et aux « pommiers défendus », tout autant qu’à la « fleuriste » de la première strophe – encore présente à ce stade d’écriture – qui ignore visiblement un danger caché :

Ces livres sont trop gros pour la belle charmeuse

Des serpents. Où sont-ils les pommiers défendus ?

Vous laissez votre main rameuse dans la Meuse

26Puis le dernier vers qui se développe en trois étapes :

[1 :] Char se cache … sous vos jupes tendus [sic]

[2 :] Fraîche. Prenez garde aux coquillages tendus

[3 :] Char se cache fleuriste sous les fleurs tendus [sic]

27Partant de la seconde combinaison de rimes, le second jet, qui rejoint déjà la leçon de l’édition originale, se centre davantage sur le motif du « serpent » de l’épisode biblique et sur le danger potentiel qui guette la « belle qui charme », ce qui permet d’éliminer d’ailleurs les deux rejets de la version précédente10 :

Ces livres sont trop gros pour [

votre/une main➔ la belle] qui charme

Les serpents enroulés aux arbres interdits

Méfions-nous [parfois➔ souvent] le serpent est une arme

Sa tête un révolver dans les mains des bandits.

28Les bouts rimés ne s’imposent pas toutefois comme l’unique contrainte à respecter. Les modifications sont gouvernées également par une autre contrainte, d’ordre chiasmatique, comme le prouvent les deux premières strophes. Dans la deuxième, même si le lexème « Char » disparaît au cours de la genèse, il règle l’évolution de « charmeuse » en « qui charme », qui entraîne à son tour le choix de la rime en « arme », et de là, la transformation de « défendus / tendus » en « interdits / bandits » :

… … … … … …

charmeuse➔ qui charme

… … … … … …défendus➔ interdits

… … … … … …Meuse➔ armeChar… … … …tendus➔ bandits

29Il en est de même dans la première strophe du poème où « irai-je » répond en écho à « je raye » dès le premier jet et, nonobstant sa disparition au cours des réécritures, persiste à déterminer la combinaison de rimes jusqu’au bout du processus d’écriture :

… … … … … … je raye

… … … … … … wagon

… … … … … … oreilleIrai-je… … … …bougon➔ naviguons

30Ce type de contrainte régit de façon plus probante encore la toute première strophe que donne le manuscrit et qui n’a pas été achevée, ni retenue. Les lexèmes qui sont préalablement placés aux extrémités du premier et du dernier vers, à savoir « Enchantement » / « écroule » et « L'écrou » / « chant », entretiennent une relation d’ordre chiasmatique – ici par l’inclusion d’un mot dans l’autre –, qui a donc servi de modèle au développement génétique des trois strophes présentes sur ce feuillet :

Enchantement … … … écroule

… … … … … …excitant➔ local

… … … … … …poule➔ boule

L'écrou … … … …chant➔ bocal

31« Changements à vue » est généré par conséquent à partir des rimes et de leurs équivalents anagrammatiques ou inclusifs placés en début de vers, mais également, comme nous l’avons vu dans l’exemple précédent du poème « Les oiseaux sont en neige… », à partir de mots ou de groupes de mots préalablement inscrits sur les lignes des vers. Comme la toute première strophe du manuscrit est demeurée inachevée, son premier jet témoigne de façon explicite de ce triple canevas :

Enchantement avril blesse … … écroule

… … tasse … tigre … excitant

… selle contre un arbre poule

L'écrou dépêche chant

32Fait à remarquer, la majeure partie de ces lexèmes rappellent des motifs et des thèmes caractéristiques de cette période de création. En effet, les termes « avril », « selle » et « contre un arbre » font partie intrinsèquement de l’univers imaginaire d’une autre série de poèmes du recueil Vocabulaire, tout comme la « dépêche » constitue l’un des mots-clés de la pièce contemporaine des Mariés de la tour Eiffel (1921). Par leur origine intratextuelle, ils constituent donc un réseau thématique balisant également l’écriture de cette strophe.

33Le même phénomène se remarque dans les deux autres strophes de « Changements à vue », elles bel et bien retenues et abouties, dont le premier jet atteste la présence, serait-ce de façon moins explicite, du triple canevas génétique :

Je raye… harpe … … … je raye

… fleuriste … pêche … … … wagon

L'amer … la mer … … … … oreille

Irai-je … … … … … … bougon

Ces livres … … … … … charmeuse

… Serpents … … … … … défendus

… … … … votre main … MeuseChar… se cache… … sous vos jupes tendus

34Apparaît ici l’importance structurelle du réseau thématique. Même si certains termes de ce réseau sont susceptibles de disparaître au cours de la réécriture du poème, ils sont intégrés de façon implicite dans les corrections. Preuve en est le jeu de mots au départ un peu trop manifeste « L’amer » / « la mer » dont le potentiel expressif sera préservé et atténué par la répétition du lexème « la mer » dans le vers : « La mer, la mer murmure au fond de notre oreille ». C’est le cas aussi de la série phrastique « votre main » / « se cache » / « sous vos jupes », dont le programme narratif évoquant ouvertement une pulsion à connotation érotique est transposé dans une séquence véhiculant le même type de désir, mais passant la censure grâce aux métaphores phalliques du serpent et du révolver :

Méfions-nous : souvent le serpent est une arme,

Sa tête un révolver dans la main des bandits.

35Même si le réseau thématique s’adapte au gré des campagnes d’écriture, il n’en demeure pas moins présent et déterminant dans la genèse du poème. Par son origine intratextuelle et sa fonction de structure sous-jacente, il fournit une matrice ou un modèle de développement à la création poétique. C’est sans doute dans ce sens qu’il convient d’interpréter le titre du recueil dont ces poèmes sont issus. Vocabulaire désigne alors des séries de termes inscrits à l’avance au sein de l’espace de la page, préséance indispensable pour initier et diriger à la fois l’acte d’écriture et permettre de différencier et de diversifier leurs modes de lecture.

Conclusion

36La lecture de poèmes gagne à être étudiée à partir des leçons ou des enseignements de la génétique textuelle. Grâce aux manuscrits, les lecteurs sont mis en présence, non pas d’un texte unique, mais d’un ensemble textuel pluriel et variable. La lecture de poèmes qui se fonde sur un investissement individuel qui conduit à une recherche d’éléments reconnaissables – la lecture identificatrice – est alors confrontée à d’autres pistes et à d’autres perspectives tout aussi relevantes et pertinentes dans l’établissement d’une configuration d’interprétation du texte. Les manuscrits de Cocteau offrent des exemples pour le moins convaincants de l’importance d’une telle confrontation et nous incitent à veiller à ce que le processus d’identification jamais ne se restreigne à l’autoportrait de la lectrice/du lecteur et à l’entérinement de ses « tics » de lecture, mais au contraire lui permette de poursuivre son développement en direction d’une diversification pérenne de sa lecture identificatrice.

Annexes

Annexe 1 : « Sonnet », texte de l’édition originale.

Sonnet

Aujourd’hui le soleil, redoutable artifice,

Pousse vers la vitrine un nouveau bûcheron ;

Le diamant d’amour y fait sa cicatrice

Lisible sur le ciel blessé par le clairon.

Feu ! pour mes longs hivers la flamme est écrevisse

Joyeuse, ou bien Diane en chasse à l’escadron.

Absinthe verte ou vert billard, un même vice,

Fait de votre journal l’unique liseron.

Hôtel peu cher devant la Méditerranée,

De tous les matelots morgue où Vénus est née,

Char fleuri sous l’orage, et rage de Didon

Qui meurt debout sur un lustre de tragédie,

Forçat, zèbre craintif caché sous l’édredon,

Votre troupe en chemise excite l’incendie.

Annexe 2 : « Sonnet », manuscrit conservé dans une collection privée.

Annexe 3 : « Les oiseaux sont en neige… », texte de l’édition originale.

Les oiseaux sont en neige…

Les oiseaux sont en neige et ils changent de sexe.

Une robe de chambre a trompé nos parents

Et le frivole amour dont Élise se vexe.

Rébus des papillons, vous m’êtes transparents !

Je te connais, beau masque, et saute sur ta croupe

D’épouvantail naïf qu’une flûte charmait.

On voit dans les romans lus par l’enfant de troupe

Les cerisiers en fleurs, drapeaux du mois de mai.

Lit, folle bergerie, écume Louis Seize,

Notre épitaphe est faite en graines de pavot ;

on souvenir, images debout sur la braise,

D’un tendre madrigal compose un deuil nouveau.

Comme le traîneau russe illumine les louves,

À l’envers, à l’endroit, Narcisse, ton hymen

Inhumain, est-ce un crime après tout ? se retrouve,

Trésor de l’onde avare où se lave ta main.

Annexe 4 : « Les oiseaux sont en neige… », manuscrit conservé dans une collection privée.

Annexe 5 : « Changements à vue », les deux premières strophes de l’édition originale.

Changements à vue

Clef de sol, êtes-vous la clef des champs ? Je raye

Ta vitrine, fleuriste, éprise de wagons.

La mer, la mer murmure au fond de notre oreille ;

S’il faut partir, je pars, tu pars, nous naviguons.

Ces livres sont trop gros pour la belle qui charme

Les serpents enroulés aux arbres interdits.

Méfions-nous : souvent le serpent est une arme,

Sa tête un revolver dans la main des bandits.

[…]

Annexe 6 : « Changements à vue », manuscrit conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Notes

1 Voir l’introduction du présent numéro.

2 Voir D. Gullentops, Poétique du lisuel, Paris, éd. Paris-Méditerranée, 2001, p. 139-165.

3 M. Monte, « La dimension argumentative dans les textes poétiques : marques formelles et enjeux de lecture », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 20 | 2018, URL : http://journals.openedition.org/aad/2511 ; DOI : https://doi.org/10.4000/aad.2511

4 Voir Poétique du lisuel, op. cit., p. 164.

5 J. Cocteau, Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2005 (2e éd.), p. 338.

6 Équilibre lexicographique qui ne semble pouvoir se passer de la survie du mot « édredon », plusieurs fois en balance ensemble avec « abandon », avant d’être définitivement retenu dans l’avant-dernier vers.

7 C’est ainsi que Cocteau locuteur se présente durant une grande partie des années 1920. Songeons à l’album de dessins Le Mystère de Jean l’oiseleur (1925).

8 J. Cocteau, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 331-332.

9 J. Cocteau, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 335.

10 Dans la version précédente, Cocteau rapporte en effet « Fraîche » à « Meuse », de même que « Des serpents » à « charmeuse », pratiquant à deux reprises le rejet du vers.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : David Gullentops

David Gullentops est professeur de littérature française à l’Université de Bruxelles (V.U.B.) et directeur des Cahiers Jean Cocteau. Parmi ses publications figurent la Poétique du lisuel (2001), les Œuvres poétiques complètes de Jean Cocteau (Bibliothèque de la Pléiade, coéditeur, 2005), Les Mondes de Jean Cocteau. Poétique et esthétique (coauteur avec Ann Van Sevenant, 2012), Émile Verhaeren inédit (2015) et les Écrits sur l’art de Jean Cocteau (2022).

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)