- Accueil

- > Revue électronique

- > La Foule au théâtre

- > II. Dramaturgies de la foule et principes esthétiq ...

- > « Apparaissons, tenons debout » : Quelles représentations pour la foule dans Nous les vagues de Mariette Navarro ?

« Apparaissons, tenons debout » : Quelles représentations pour la foule dans Nous les vagues de Mariette Navarro ?

Par Sylvain Diaz

Publication en ligne le 15 avril 2015

Table des matières

Texte intégral

1Sur la page blanche, un caractère bleu, isolé, solitaire, néanmoins bientôt englouti par un flot de caractères noirs qui recouvre la page dans son ensemble. À bien observer les différents pans de cette frise s’étendant sur une trentaine de mètres, l’image qui ressort est, en effet, celle d’une vague avec son indomptable écume – vague réelle ou métaphorique, certaines planches évoquant moins le mouvement des flots que celui d’une foule en marche. H’na L’Moujat : tel est le titre de cette œuvre graphique du plasticien Arezki Larbi1 présentée à Lyon en février 2011, puis à Alger en mars 2012, simple traduction du titre d’une pièce de Mariette Navarro2 que l’artiste algérien s’est attaché à retranscrire sur sa frise en arabe et en français, Nous les vagues. L’intérêt que l’on peut porter à cette œuvre tient toutefois moins à l’entreprise de retranscription presque exhaustive de cette pièce qu’à la composition picturale qui tend à rendre sensible le mouvement du texte originel, mettant alors en évidence l’un de ses principaux enjeux dramaturgiques, à savoir la représentation de la foule.

2Écrite en partie en Algérie, peu de temps avant que ne fleurisse le Printemps arabe, Nous les vagues accorde, en effet, une place décisive à la figure de la foule, refusant l’entité individuelle du personnage pour lui préférer celle, collective, du chœur, le texte entremêlant des voix anonymes distribuées par de simples tirets. C’est que l’auteure affirme avoir voulu, dans son texte, « explorer ce que “nous” veut dire3 ». Mimant au fil de paragraphes, croissants ou décroissants, qui constituent les cinq parties du texte, le mouvement progressif ou régressif des vagues, Nous les vagues décrit ainsi une marée humaine déferlant sur un monde semblable au nôtre, marée de révoltés, d’« indignés4 » pour reprendre la formule de Stéphane Hessel, voulant rompre avec l’ordre établi et réinventer une manière d’être ensemble. Mettant en scène l’« irruption », l’« effraction » de cette foule dans un monde arrêté, statufié, Mariette Navarro explore résolument « l’imaginaire de l’action collective telle qu’on peut la rêver, la redouter, la fantasmer5 », selon ses propres termes.

3Il convient toutefois de remarquer que ce motif de la foule n’est pas inédit dans l’œuvre de cette jeune auteure, se trouvant déjà convoqué dans son texte fondateur, Alors Carcasse (2011). Racontant l’histoire incertaine d’une figure sans genre se tenant au bord du monde, Alors Carcasse se présente comme une description des mouvements contradictoires qui traversent ce personnage campé sur un seuil : investira-t-il le monde comme tout l’y pousse autour de lui ou tentera-t-il au contraire de garder sa position, de faire front malgré la pression qu’exerce sur lui la foule d’anonymes qui l’entourent ? Du fait de son immobilité obstinée, Carcasse constitue un facteur de « déséquilibre », de « dérangement », de « dérèglement » que les autres personnages s’empressent de neutraliser6. À son déploiement initial s’oppose ainsi sa rétractation finale, cette figure énigmatique se repliant progressivement sur elle-même jusqu’à disparaître, ne laissant aucune trace dans le paysage qu’elle occupait initialement.

4Si, dans Alors Carcasse, Mariette Navarro a tenté d’interroger la figure de « l’individu isolé à l’extrême » confrontée à celles des « autres autour qui réagissent par rapport à cette position isolée », elle s’est attachée, dans Nous les vagues, à « prendre le problème à l’envers mais en partant de la même obsession : l’individuel et le collectif et comment ils s’articulent7 ». C’est dire si ces deux textes s’inscrivent en miroir l’un de l’autre, quoiqu’ils adoptent des formes différentes – l’un semble plutôt relever de la nouvelle quand l’autre semble plutôt relever du théâtre, cette œuvre travaillant en vérité à la confluence des modes épique, lyrique et dramatique8. L’enjeu de cet article sera principalement d’élucider les stratégies d’écriture visant à rendre possible cette représentation du collectif dans Nous les vagues, stratégies dramaturgiques qu’il s’agira, par la suite, de confronter aux stratégies scéniques notamment mises en œuvre par Patrice Douchet lors de sa mise en scène de la pièce au Théâtre de la Tête Noire à Saran, en mars 2012.

Écrire la foule : « un “nous” mouvant »

5« Apparaissons » : c’est sur cet impératif à la première personne du pluriel, assez rare pour être remarqué, que s’ouvre Nous les vagues9. Cette réplique inaugurale résonne nécessairement comme une invitation à une « épiphanie10 ». D’où une thématisation intensive du commencement qui tend à faire de la pièce le récit d’une genèse : est annoncée « l’éclaircie prodigieuse des grands commencements », le « début de la légende », le « début des grands jours et de l’ère nouvelle11 ». « Nous sommes nés d’un même cri12 » pourront annoncer les personnages au terme de Nous les vagues.

6Ainsi que le suggère la distribution du texte par des tirets favorisant la circulation de la parole entre des voix anonymes, ce « cri » est essentiellement pluriel – mieux, choral. Toutes ces voix parlent en vérité « la même langue, explique Mariette Navarro, avec le même rythme… C’est une même voix en fait, en terme de style en tout cas. On ne distingue pas des individualités dans la prise de parole. Le chœur est fait d’individus mais il se présente avant tout comme un groupe, comme un collectif qui s’est fondé une opinion commune et qui parle d’une seule voix13 ».

7Si elle favorise l’indétermination des figures qui s’expriment, la choralité ne fait pas pour autant disparaître l’individu. Se refusant à mettre en scène une « foule abstraite », Mariette Navarro relève, en effet, la présence de « personnages » autonomes au sein de ce corps collectif14 : « L’adossé », « La plus sérieuse », « Le plus jeune15 », tels sont les noms de certaines de ces figures mentionnées de manière récurrente dans le texte. De la même manière que dans Les Célébrations, pièce écrite en 2006 et se resserrant également autour d’un corps collectif – celui d’un groupe de personnes se retrouvant quelques années après avoir vécu un événement marquant ensemble16 –, des figures se détachent du Chœur – y compris typographiquement dans cet autre texte de nature plus épique que dramatique où les noms des personnages (LE PREMIER, L’UNE, UN TROISIÈME, etc.) se démarquent par leurs majuscules –, sans jamais vraiment s’émanciper. Car, ajoute immédiatement Mariette Navarro, s’« il y a des personnages […], ce qui m’intéresse, c’est de voir jusqu’à quel point ces personnages cherchent à ne faire plus qu’un, que ce soit dans le groupe et puis après, dans le couple17 ». Au final, estime l’auteure, dans Nous les vagues, « le personnage qui parle, c’est le “nous”, sauf qu’il est mouvant et que ce n’est jamais le même d’une partie à l’autre18 ».

8Au travers des cinq parties qui la constituent, la pièce propose donc une exploration des différents états de ce « nous ». Ce corps collectif, exaltant, jubilant, ne se résout en effet pas à la seule épiphanie, aspirant à investir le monde afin de produire un ébranlement, un « effondrement19 » qui permettront de réinventer nos sociétés. De ce fait, la première partie de Nous les vagues met en scène une vague d’« indignés » qui déferle sur une ville, investissant une tour en verre, prenant d’assaut ces « espaces de décision », ces « espace[s] stratégique[s] » où s’écrit l’avenir de nos sociétés pour cambrioler « idées, […] fichiers, […] ce qui donne les perspectives auxquelles nous n’avons pas accès20 ». Ce que décrit alors Mariette Navarro n’est autre qu’une « irruption », qu’une « effraction21 », mouvement collectif dans lequel la foule trouve sa source et prend son essor.

9La deuxième partie de Nous les vagues marque pourtant une rupture dans ce mouvement progressif de la pièce en tant qu’elle témoigne d’une suspension de l’action. « Est-ce que les vagues reculent ? » : c’est sous la forme de cette question en caractères italiques que s’insinuent, pour la première fois, le « doute » parmi les personnages qui semblent soudain avoir perdu « fierté » et « conviction22 ». S’amorce alors le « reflux23 » de la vague ; tous « se retirent », renoncent à investir des bâtiments dont ils avaient pourtant commencé l’exploration24. Les personnages cèdent à « la tentation de dispersion, aux appels du vide25 ». Au projet d’insurrection succède le constat d’un échec. Les personnages n’ont produit qu’une « attaque douce », un « petit désordre » : « Est-ce vraiment ça qu’on appelle apparaître ?26 », se demandent-ils au terme de la deuxième.

10Irrésistiblement, le corps collectif qui s’était imposé dès l’ouverture de Nous les vagues, ce « nous » si puissant dans sa pluralité, est en voie d’« implosion27 », ce que tend à confirmer le surgissement inattendu, dès la deuxième partie, d’un « je » masculin et d’un « tu » féminin qui, dialoguant de manière certes discontinue mais prolongée28, concurrence le « nous » sans genre qui ne désigne plus au terme de la troisième partie que deux personnes29. L’heure n’est plus à l’effraction mais bien à la diffraction au sens physique du terme : butant contre une réalité qui leur résiste, les personnages qui défendaient jusqu’à présent leur identité collective se séparent, se dissocient les uns les autres, ne font plus corps, ne font plus masse – ce qui trouvera à se confirmer dans la suite de la pièce qui se resserre progressivement autour du couple d’« amants » que forment l’homme et la femme, « icône d’amour pur et nu30 ».

11Dans la cinquième et dernière partie de la pièce en effet, la parole collective cède définitivement le pas à la parole individuelle, la parole chorale à la parole monologale, le texte prenant alors la forme d’un long et beau chant d’amour d’un homme à une femme31 qui demeure silencieuse, comme morte – ce que tend à confirmer la séquence finale. Avec l’image de la femme qui, couchée au sol, « piétinée », « ren[d] l’âme », « c’est tout l’univers qui flanche » dans un renversement de situation qui n’est pas sans provoquer une certaine émotion chez le spectateur32. Dans cette ultime partie, « [l’]air joyeux du surgissement33 » qui animait initialement les personnages semble définitivement évanoui. À la promesse d’une naissance qui résonnait dès le début de la pièce est substituée l’annonce, désespérante, d’un avortement que la réplique finale, promettant un éventuel regain – « C’est toujours le printemps34 » – peine à contredire.

12On le voit : l’enjeu principal de Nous les vagues tient précisément dans l’exploration de l’identité fluctuante de ce personnage collectif, dans la mise en scène de ce groupe qui se fait et se défait. En ce sens, le théâtre de Mariette Navarro n’est pas sans évoquer celui de Michel Vinaver qui retrace dans ses pièces « l’histoire de communautés critiques », selon la belle formule de Jean-Loup Rivière : « En voie de dislocation ou de formation, elles voyagent sur les bords de la catastrophe pour dessiner une topographie des rencontres. Faut-il rester ensemble ? comment ? faut-il partir ? faut-il revenir ?35 ».

13Publiée en 2011, Nous les vagues a déjà fait l’objet de nombreuses productions sous des formes diverses – il convient de mentionner, de nouveau, l’exposition H’na L’Moujat du plasticien algérien Arezki Larbi, souvent enrichie d’une lecture de la pièce par Mariette Navarro lors de son vernissage (février 2011, mars 2012) ; une performance improvisée avec le musicien Franck Vigroux qui a accompagné à la guitare électrique l’auteure pour une lecture de son texte présentée lors de la première édition du Festival Bruits Blancs, à Arcueil, en février 2011 ; une lecture par deux artistes de la Compagnie du veilleur – Philippe Canales et Mathilde Billaud – en mai 2011 à Saint-Pierre-et-Miquelon ; une lecture mise en musique par Sophie Delarue au Théâtre du Pavé à Toulouse en mars 2012 ; une mise en voix orchestrée par Matthieu Roy lors de la manifestation In Vivo Théâtre organisée en juin 2012 par l’I.R.C.A.M. ; un Flash-mob poétique en langue des signes lors des Polyphonies de Rennes en mars 2013. Mais seul Patrice Douchet, directeur du Théâtre de la Tête Noire de Saran, scène conventionnée pour les écritures contemporaines, s’est risqué à sa mise en scène au printemps 2012, élaborant des stratégies de représentation scénique de la foule que nous nous proposons à présent d’étudier.

Mettre en scène la foule : un « nous » vibrant

14Sur le plateau du Théâtre de la Tête Noire, un dispositif scénique simple, l’espace, majoritairement vide, n’étant meublé que d’un écran de plexiglas installé en fond de scène. C’est dire si la théâtralité de la mise en scène de Patrice Douchet repose majoritairement sur le corps des quatre comédiens – Cantor Bourdeaux, Océane Desroses, Dominique Journet Ramel et François Rozier – qui évoluent sur le plateau. Ce dispositif initial connaît néanmoins d’importantes variations au fil des cinq séquences qui composent Nous les vagues, obligeant à une approche linéaire de ce spectacle avant de pouvoir penser de manière synthétique ce qui fonde la représentation de la foule dans la mise en scène de Patrice Douchet.

15C’est dans le noir que s’ouvre cette mise en scène, noir où bruissent les voix chuchotées des comédiens. Résolument, ces voix, qui adoptent le même débit, le même volume, font chœur : c’est une voix unique et collective qui se donne à entendre. Ceci est d’autant plus vrai que la distribution originale du texte suggérée par des tirets n’est pas respectée, chaque voix prenant en charge une phrase, ce qui favorise la circulation d’une parole immédiatement collective. Dans la mise en scène de Nous les vagues par Patrice Douchet, la représentation de la foule est, en ce sens, d’abord vocale.

16Bientôt pourtant, la scène s’éclaire, laissant apparaître, quoique de manière brève, le corps des quatre acteurs se livrant à une chorégraphie, tandis que des voix opèrent en différentes langues un décompte. À une représentation de la foule effective dans le champ vocal s’oppose une représentation impossible dans le champ visuel, ainsi qu’en témoignent les corps des quatre comédiens isolés sur le plateau. Ni la scénographie – surmontée d’un nuage de visages que l’on devine installé au-dessus des acteurs –, ni le texte – « se compter pour faire nombre » est le mot d’ordre des manifestations publiques – ne prétendent pallier cette lacune du spectacle : ils ne travaillent qu’à la dénoncer. Avec ses moyens nécessairement sommaires, le théâtre ne saurait se livrer, sur le plan visuel, à une représentation figurative de la foule. Aussi le plateau replonge-t-il bientôt dans l’obscurité.

17Art résolument spectaculaire, le théâtre ne peut néanmoins se résoudre à une représentation seulement vocale de la foule. Dès lors, tout le défi de la deuxième séquence de la mise en scène de Patrice Douchet repose sur l’invention d’un nouveau mode de représentation visuelle de la foule à partir, notamment, du modèle de la manifestation de rue où le texte de Mariette Navarro, progressivement, se fait slogan. Le traitement scénique du deuxième mouvement de Nous les vagues s’inscrit, de ce fait, en rupture avec celui de la séquence inaugurale. Sous une bande de lumière bleue d’abord, rouge ensuite, les acteurs évoluent rapidement sur la scène, tout à la reproduction de l’entreprise d’effraction qui occupe alors les personnages. La diffusion du bruit d’éclats de verre ou d’une alarme vient illustrer ce mouvement intrusif, cette opération de « conquête » des territoires interdits. Essentiellement narrative, cette deuxième séquence du spectacle s’intéresse moins aux différents états du groupe qu’aux différents moments de l’action menée collectivement : on voit d’abord les acteurs en mouvement ; on les découvre ultérieurement en réunion, méditant sur la suite à donner à leur action.

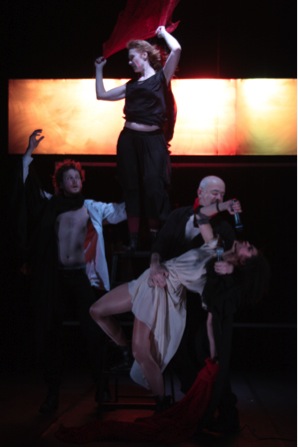

18Du point de vue de la représentation de la foule, l’enjeu principal de cette deuxième séquence réside principalement dans un travail autour de l’iconographie du groupe, encore renforcé par la présence de l’écran de plexiglas derrière lequel s’installent les acteurs et qui fait, dès lors, cadre. Par une série d’instantanés, il s’agit de mettre en scène la cohésion de groupe, de montrer dans des postures collectives, immédiatement perceptibles par le spectateur, comment il fait groupe.

Nous les vagues de Mariette Navarro, mise en scène de Patrice Douchet, Théâtre de la Tête Noire de Saran, mars 2012. De gauche à droite : D. Journet-Ramel, C. Bourdeaux, O. Desroses et J. Courtès.

© Anne Quelmer

19Or, loin d’être arrêtées, ces images sont mouvantes : dans cette séquence, les ombres toujours bougent, conférant au groupe un aspect vivant, vibrant qui lui donne une certaine densité, laissant deviner derrière ces quatre comédiens-là la présence d’autres figures, plus nombreuses. C’est notamment dans ce flou que le groupe, soudain, se fait foule.

20À l’inverse, la troisième séquence du spectacle marque la désunion des personnages, la défaite du groupe, ce que met en évidence la refonte en profondeur de la scénographie. Descend des cintres une large toile représentant les façades compressées de quelques immeubles, façades trouées dans lesquelles s’inscrivent les corps isolés des acteurs. Au fil de la séquence pourtant, l’isolement est brisé, deux des personnages engageant un dialogue à l’aide de mégaphones. Surtout, les corps des quatre comédiens sont progressivement gagnés par une irrésistible frénésie, marque d’un appel physique à renouer avec l’action collective. À l’isolement des comédiens qui prévalait en ouverture de la séquence s’oppose finalement leur union physique et vocale, particulièrement manifeste dans la reprise a cappella de la chanson de Léo Ferré, L’Âge d’or (1966), hymne aux « jours de grand vent » qui balaieront le monde ancien pour en laisser pointer un nouveau, plus heureux, à l’instar de celui dont rêvent les personnages de la pièce de Mariette Navarro.

21Cette reprise introduit le référent contextuel déterminant la quatrième séquence de la pièce, celui du concert de rock, la mise en scène prenant alors la forme – non inédite dans son traitement, on l’a vu – d’une performance musicale ainsi qu’en témoignent les hurlements des comédiens au micro qui rendent parfois difficilement perceptible le texte. Pourtant, selon des modalités différentes, cette séquence ne fait, en vérité, que prolonger un travail sur l’iconographie du groupe qui adopte successivement différentes poses, même si les corps, placés face à des ventilateurs, paraissent dans leur immobilité toujours mouvants, vibrants – cette vibration participant une fois encore d’un accroissement de la densité du groupe. Par ailleurs, le référent contextuel que constitue le concert de rock n’épuise pas l’aspect politique suggéré précédemment par la manifestation de rue mais le rehausse, au contraire, ainsi que l’attestent les drapeaux rouges et noirs brandis par les acteurs.

Nous les vagues de Mariette Navarro, mise en scène de Patrice Douchet, Théâtre de la Tête Noire de Saran, mars 2012. De gauche à droite : C. Bourdeaux, D. Journet-Ramel, J. Courtès et O. Desroses.

© Sylvie Gauduchon

22Cette représentation de la foule est, toutefois, surtout marquée par une ouverture vers le public. L’écran de plexiglas, qu’il s’agissait auparavant de crever pour atteindre les espaces interdits, se fait désormais miroir, reflétant l’image des spectateurs qui vient par là même renforcer la représentation de la foule sur le plateau. Cette ouverture vers le public, invité à participer à la représentation, trouve à se confirmer dans la suite de la séquence avec l’investissement de la salle par les acteurs qui distribuent des tracts aux spectateurs.

23À l’instar de la pièce de Mariette Navarro, la dernière séquence du spectacle de Patrice Douchet marque la défaite de ce corps collectif définitivement défait. Sur le plateau, les corps sont de nouveau isolés mais ils sont également, cette fois-ci, inertes. La mise en scène comme le texte alors monologal se resserre autour de la figure de « La piétinée », cette « Camarade » qu’on invite vainement une dernière fois à se redresser. Patrice Douchet ne semble néanmoins pas se résoudre à l’approche pessimiste de Mariette Navarro, la jeune femme reprenant la parole pour annoncer le printemps. Il n’en reste pas moins que cette ultime séquence est marquée par un changement de registre iconographique avec le motif dominant de la piéta, non plus politique mais bien religieux, non plus collectif mais bien individuel, qui marque nécessairement un renoncement à toute représentation de la foule.

24La mise en scène de Patrice Douchet est une invitation à ne pas se résigner à l’impossible représentation de la foule au théâtre que nous mettions initialement en évidence. Avec ses propres moyens, même sommaires, tels que des projecteurs ou des ventilateurs, le théâtre peut conférer une certaine densité à un groupe de quatre acteurs et faire de lui une foule, et ce d’autant plus si, dans sa parité – en genre et en génération, comme c’est le cas ici –, ce groupe se révèle métonymique. La transition du groupe à la foule nécessite néanmoins un effort de contextualisation manifeste dans le recours, au fil de la représentation, à des modèles d’événements collectifs très différents, comme la manifestation de rue et le concert de rock immédiatement perceptibles par le spectateur. C’est l’identification de ce contexte qui permet au spectateur de comprendre qu’il a affaire à une foule, voire qui l’encourage, dans un processus de reconnaissance, affaire corps avec cette foule. Favorisée par la mutation de l’écran de plexiglas en miroir lors de la quatrième séquence du spectacle, sa participation est néanmoins nécessairement limitée, le dispositif frontal adopté par Patrice Douchet la mettant inévitablement en échec. C’est sans doute dans cette incapacité à inclure le spectateur dans la représentation de la foule que cette mise en scène de Nous les vagues trouve ses principales limites, rencontre ses principaux écueils.

25Quoique non figurative, la frise d’Arezki Larbi décrite en ouverture de cet article propose, dans la conflagration de l’individu et du collectif, une représentation peut-être idéale de la foule. Convoquant de nombreux figurants sur le plateau, de multiples productions théâtrales ont tenté – et tentent encore, quand elles en ont les moyens – de renouer avec cette utopie picturale, de manière néanmoins souvent déceptive : il n’y a jamais assez d’acteurs sur le plateau pour faire foule. De fait, le théâtre aurait sans doute intérêt à ne pas se laisser enfermer dans cette utopie qui n’est pas la sienne : à partir de ses moyens propres, il lui faut inventer d’autres modes de représentation de la foule – le spectacle de Patrice Douchet est de ce point de vue exemplaire, sans qu’on prétende pour autant l’élever au rang de paradigme. En empruntant aux modèles de la manifestation de rue ou du concert de rock, il esquisse des propositions – peut-être insatisfaisantes – qui ont le mérite d’ouvrir la représentation de la foule à d’autres possibles spectaculaires.

26Dans Nous les vagues, la représentation de la foule ne saurait toutefois constituer un enjeu seulement poétique : elle constitue également un enjeu politique manifeste dès l’affiche du spectacle représentant, sur un fond mauve, un poing levé. Cette orientation politique de la représentation est soutenue par la convocation de différents motifs révolutionnaires au fil du spectacle tels les drapeaux rouges et noirs, ou encore la chanson de Léo Ferré. Celle-ci est encouragée par un texte qui se veut « franchement » politique, ainsi que l’affirme Mariette Navarro qui, brassant des références à la Révolution française, au « Grand soir » ou à des « formes d’insurrection contemporaines » telles « la contestation altermondialiste », s’est voulue « explicite36 » dans ses intentions, « quitte à être plus maladroite » – et les spectateurs ne s’y sont pas trompés qui ont très rapidement associé Nous les vagues au Printemps arabe.

Notes

1 Formé à l’École des Beaux-Arts d’Alger, Arezki Larbi est l’une des principales figures de la peinture algérienne contemporaine. Son intérêt pour le théâtre l’a amené, au fil de son parcours, à réaliser des scénographies pour quelques spectacles.

2 Sur cette auteure, cf. notamment Sylvain Diaz, « Mariette Navarro : portrait d’auteur », Agôn [En ligne], mis à jour le : 14/06/2011, URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1686.

3 Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », entretien avec Sylvain Diaz, in « Mariette Navarro : portrait d’auteur », art. cit., URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1694.

4 Stéphane Hessel., Indignez-vous !, Montpellier, Indigène éditions, coll. « Ceux qui marchent contre le vent », 2010.

5 Id.

6 Mariette Navarro, Alors Carcasse, Le Chambon-sur-Lignon, Cheyne Éditeur, coll. « Grands fonds », 2011, p. 40, 44 et 53.

7 Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », art. cit.

8 La définition du genre de ces deux textes est particulièrement problématique : Alors Carcasse a été édité par Cheyne qui publie nouvelles et poésie ; l’oralité du texte a néanmoins été remarquée, si bien que ce texte à peine publié a d’ores et déjà fait l’objet de deux productions théâtrales – une lecture par le comédien Denis Lavant dans le cadre d’un festival, une production radiophonique pour France Culture diffusée fin octobre 2011 ; mis en scène à Saran, Nous les vagues a été édité par Quartett, maison de théâtre, mais le texte tend aussi vers la poésie. L’auteure semble ainsi cultiver une écriture à la marge, enchevêtrant, croisant écriture narrative, dramatique et poétique. Sur ce point, cf. Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », art. cit.

9 Sur cette pièce, cf. notamment Sylvain Diaz, « “Demain nous serons pyromanes” – Poétique de l’insurrection dans Nous les vagues de Mariette Navarro », in « Mariette Navarro : portrait d’auteur », op. cit., URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1700.

10 Mariette Navarro, Nous les vagues, Fontenay-sous-Bois, Quartett, 2011, p. 13.

11 Ibid., p. 17 et 25.

12 Ibid., p. 52.

13 Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », art. cit.

14 Id.

15 Mariette Navarro, Nous les vagues, op. cit., p. 23, 31 et 40.

16 Mariette Navarro, Les Célébrations (2006), Fontenay-sous-Bois, Quartett, 2011. Initialement, Les Célébrations, notamment inspirée de la pièce de Jean-Luc Lagarce, La Photographie (1986), était intitulée Les Retrouvailles.

17 Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », art. cit.

18 Id.

19 Mariette Navarro, Nous les vagues, op. cit., p. 17.

20 Ibid., p. 25-26.

21 Ibid., p. 25.

22 Ibid., p. 23, 24, 25 et 26.

23 Ibid., p. 34.

24 Ibid., p. 29-30.

25 Ibid., p. 32.

26 Ibid., p. 31, 35 et 36.

27 Ibid., p. 33.

28 Ibid., p. 30, 33 et 35.

29 Ibid., p. 48.

30 Ibid., p. 51.

31 Ibid., p. 61-66.

32 Ibid., p. 62, 65 et 66.

33 Ibid., p. 61.

34 Ibid., p. 66.

35 Jean-Loup Rivière, « Préface », in Michel Vinaver, Théâtre complet, volume 1, Arles, Actes Sud, 1986, p. 12.

36 Mariette Navarro, « Explorer ce que “nous” veut dire », art. cit.