- Accueil

- > Revue électronique

- > L’original en question. Langues et traduction en c ...

- > La mise en page de la poésie traduite, des manuscrits bibliques au lien hypertexte

La mise en page de la poésie traduite, des manuscrits bibliques au lien hypertexte

Par Claire Placial

Publication en ligne le 27 août 2025

Résumé

The analysis of biblical translations often concentrates on the lexical choices made by the translators, as well as on the major orientations based on the uses of the translations (for the liturgy, in everyday French, for study, etc.). The formal tactics used in the layout of translations are more rarely commented on, yet they play a major role in shaping the way in which biblical translations are read, and in particular the way in which certain biblical books or passages are perceived as poetic. This article illustrates this through several cases of recent translations into French.

L’analyse des traductions bibliques se concentre souvent sur le lexique employé par les traducteurs, ainsi que sur les grandes orientations fondées sur les usages des traductions (pour la liturgie, en français courant, pour l’étude…). Les dispositifs formels qui se déploient par la mise en page des traductions sont plus rarement commentés ; or ils contribuent fortement à orienter la lecture que l’on fait des traductions bibliques, et notamment à la réception de certains livres ou passages bibliques comme poétiques. Cet article l’illustre à travers plusieurs cas de traductions récentes en langue française.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La mise en page de la poésie traduite, des manuscrits bibliques au lien hypertexte (version PDF) (application/pdf – 1,3M)

Texte intégral

1Pour traiter de la question des « langues, traduction, transferts en contexte intermédial », je vais rester dans les domaines du texte, mais en m’interrogeant sur la question de sa mise en page, ou comme dirait Margaux Coquelle-Roëhm1, de sa mise en espace, au prisme notamment du changement de média que représente le passage du manuscrit à l’imprimé, puis de l’imprimé au texte numérique. Mon postulat est le suivant : dans la traduction de la poésie, la mise en espace du texte traduit conditionne la réception du texte et sa lecture comme texte poétique. Autrement dit, les dispositifs graphiques, visuels, c’est-à-dire la mise en page mais aussi la disposition du texte en lignes, vers, stiques, strophes, la place proportionnellement prise par le texte et par le blanc sur la page, etc., organisent tout autant la lecture du texte comme poème que le travail sonore et musical auquel on renvoie trop souvent la poésie. Le cas qui servira de fil conducteur est celui des livres et passages poétiques de la Bible, cas qui me semble particulièrement représentatif de la façon dont la mise en page oriente la lecture générique des textes, ce qui est d’autant plus crucial pour la poésie biblique que le concept même de poésie biblique ne va pas de soi – j’y reviendrai plus loin dans l’article. Autrement dit, lors du changement de média (par exemple lors du passage du manuscrit à l’imprimé), mais aussi lors de la traduction, et du passage d’un système poétique linguistique à un autre, les choix graphiques sont susceptibles d’avoir un effet sur la perception du genre du texte.

2Mais avant d’en venir au cas de la Bible, j’évoquerai l’enjeu du lien entre disposition graphique du texte poétique et perception de sa forme, à partir d’un exemple tiré de ma pratique pédagogique : celui de la poésie traduite qui, à la traduction, change d’alphabet, de sens de lecture, et de disposition graphique. Voici, recopiée en en reproduisant les passages à la ligne de l’édition française, la première strophe d’un poème du palestinien Mahmoud Darwich, traduit de l’arabe par Elias Sanbar :

Si tu es la dernière parole dite à moi par Dieu,

Soyons deux en un et bienheureux

Maintenant que les amandiers se sont illuminés

sur les pas des passants, ici

Sur tes deux rives, et que les mouettes te survo-

lent et les coqs de bruyère.

3Le poème, en français, se déploie sur quatre strophes, de respectivement six, huit, six et six lignes. À l’œil, on ne reconnaît pas – en tout cas mes étudiant·e·s ne reconnaissent pas – de forme familière. Mais la vision du poème en langue arabe change la donne : le poème comporte, dans sa langue originale, quatre, quatre, trois et trois vers de longueur très similaire. Quand bien même on ne déchiffre pas l’arabe, un œil européen familier de cette forme reconnaît un sonnet. Et le fait est : c’est un sonnet – le « Sonnet [I] », dont la traduction est publiée initialement dans Le Lit de l’étrangère, et reprise en édition bilingue dans l’anthologie Anthologie (1992-2005)2 aux éditions Actes Sud.

4Si la forme sonnet est plus perceptible, même à un francophone non arabisant, en arabe qu’en français, c’est dû au fait que la longueur des vers dans la traduction française, compte-tenu du format du livre, les fait s’étaler en général sur deux lignes, si bien que le poème, qui compte toujours quatorze vers en français, s’étale sur vingt-six lignes – il faut être fort attentif à la présence des majuscules en tête de ligne pour identifier les quatorze vers, là où l’impact graphique du texte en arabe fait reconnaître un sonnet à quiconque est familier de la forme sonnet. Cet exemple me permet d’insister sur ceci : ce qui brouille la réception de la forme poétique du sonnet de Darwich en langue française, ce n’est pas seulement la traduction (même si de fait, celle-ci, en vers libres non rimés, défait les régularités éventuelles de l’originale), mais également la disposition spatiale du texte.

Diversité formelle des traductions bibliques

5J’en viens maintenant à la question de la poésie biblique, et des genres littéraires de la Bible. Rappelons d’emblée qu’en parlant de « la Bible », on unifie en un livre une variété immense de textes très disparates, écrits sur plusieurs centaines d’années dans des langues diverses – d’où la réflexion commune : la Bible n’est pas un livre, mais une bibliothèque. Mais au-delà de l’hétérogénéité des textes qui composent une Bible, il faut bien garder à l’esprit que derrière « la Bible » il y a en réalité « des Bibles », d’abord parce qu’il y a plusieurs canons. Le canon juif se limite évidemment à la Bible hébraïque, là où l’ensemble des canons chrétiens lui ajoute le Nouveau Testament. Le canon protestant se limite, pour l’Ancien Testament, au canon juif ; les canons orthodoxe et catholique conservent en revanche les textes d’origine juive, mais exclus du canon juif, transmis par la Septante (livres de Judith, de Tobie, Maccabées…). L’organisation interne varie d’un canon à l’autre : le canon juif s’articule en Torah, Nevi’im, Ketouvim (autrement dit ; Loi, Prophètes, Écrits, suivant l’ordre de clôture du canon), là où les Bibles catholiques tendent à organiser l’ordre des textes selon des critères génériques : Pentateuque, livres historiques, livres prophétiques, livres poétiques et sapientiaux. Mais on ne trouvera pas de sous-partie « poétique » dans le canon juif de la Bible hébraïque.

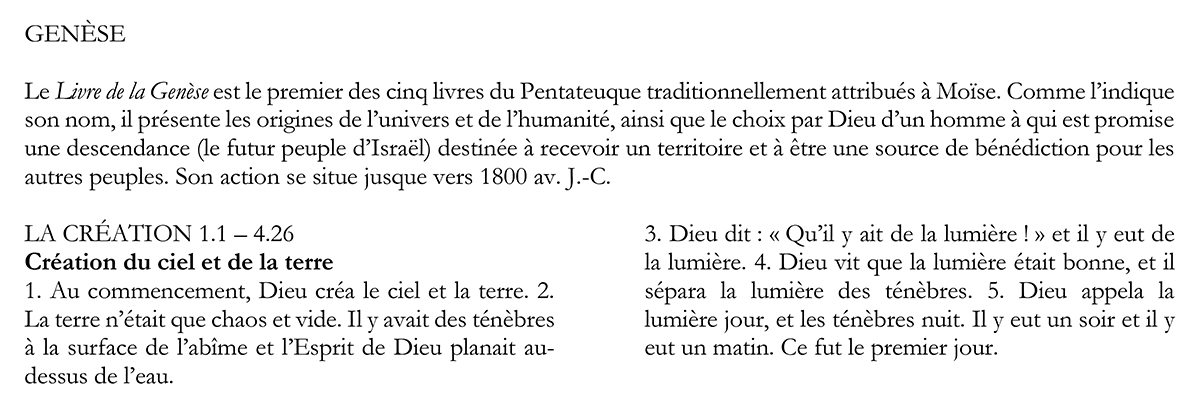

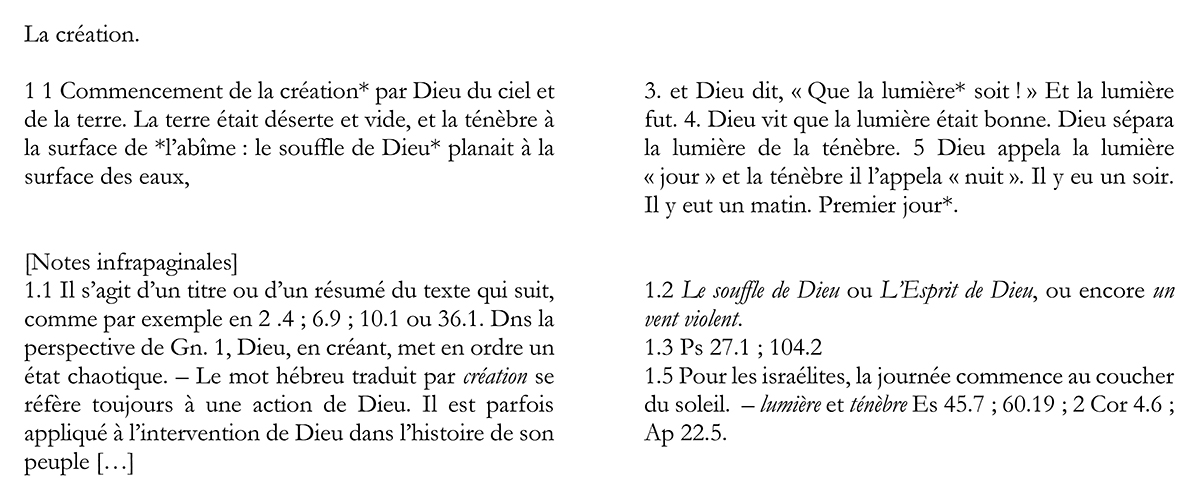

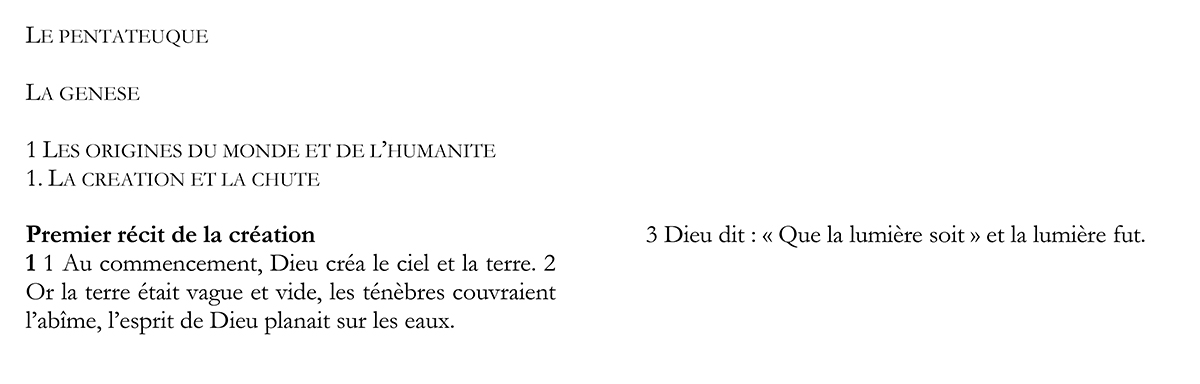

6Qu’est-ce que la poésie biblique ? La question est plus épineuse qu’il n’y paraît, et j’y reviendrai dans la suite de mon propos, mais avant d’examiner les textes sources, je souhaite partir de notre lecture de la Bible – c’est-à-dire, des Bibles contemporaines en langues vernaculaires, ici en français, et de la façon dont leur mise en page donne à voir et à comprendre la poésie dans la Bible. À ce titre, observons ces cinq versions du début de la Genèse, un livre qui n’est pas traditionnellement compris comme étant intrinsèquement poétique. Toutes ces éditions datent du début des années 2000, et sont donc contemporaines les unes des autres – on ne saurait donc déceler derrière leur diversité une téléologie, même si je les ai disposées avec une forme de progressivité du plus au moins compact, en tentant de reproduire les dispositions des différentes éditions.

7Nouvelle Bible Segond3

8Traduction œcuménique de la Bible4

9Bible de Jérusalem5

10Bible Bayard [Les notes figurent en fin d’ouvrage]6 (je reproduis ici la disposition de l’édition originale, suivant ainsi la tradition hébraïque qui nomme chaque verset par son premier mot en hébreu, avec l’amorce du verset accompagnant le numéro de verset. La réimpression en poche a supprimé cette mention du premier mot dans la marge extérieure du livre)

11Traduction d’Henri Meschonnic7

12Ce qui m’intéresse ici n’est pas le travail sémantique ou syntaxique – autrement dit, je ne dirai rien ici de la terminologie employée par ces traducteurs successifs, tout aussi passionnante soit-elle, mais sur la question on trouvera des réflexions en abondance, jusque du reste dans les péritextes de ces différentes traductions, qui commentent parfois les choix lexicaux8. Ce sur quoi je voudrais attirer l’attention des lecteurs et lectrices, c’est la façon dont la mise en forme conditionne la réception du texte, et sa lecture générique.

13Avant d’entrer dans un examen de l’utilisation de formes poétiques dans ces traductions, j’insisterai sur leur grande variété quant à la disposition du texte et des péritextes sur l’espace de la page, qui n’apparaît pas aussi clairement en reproduisant le texte qu’en présentant la photo des exemplaires concernés. La nature et la place des péritextes (notes infrapaginales ou marginales, titres et intertitres, mention des concordances, numéros de versets…) varient d’une édition à l’autre. Ce sont des indices de la façon dont les éditeurs souhaitent accompagner la lecture du texte biblique : notons bien à ce titre que les intertitres présents dans la Bible de Segond et la Bible de Jérusalem sont des ajouts dans le texte biblique, visant à en rendre les articulations et l’enchaînement du contenu plus sensibles. La densité du texte imprimé varie également. Sans surprise, les Bibles de Segond et la TOB, qui disposent le texte en deux colonnes de prose, sont des volumes de petit format, là où la Bible de Jérusalem et la Bible Bayard sont bien plus volumineuses, ce qui leur permet d’étaler le texte sur un plus grand nombre de page, et d’espacer la mise en page, voire de laisser blanche une grande partie de la page. Quant à la traduction de Meschonnic, elle paraît dans un volume qui ne comporte, en près de 400 p., que la Genèse, avec un gros volume de notes de fin d’ouvrage.

14D’un point de vue maintenant de la disposition en prose, vers, ou toute autre forme intermédiaire (du type versets éclatés à la Meschonnic), on remarque d’abord que ces cinq versions ne permettent pas, pour un regard européen, de se faire une opinion constante sur la forme de la Genèse en français. Le premier constat est celui d’une hétérogénéité des lectures génériques permises par la disposition du texte. Deux traductions semblent imprimées en prose, avec des paragraphes de plusieurs phrases et versets ; deux relèvent du vers libre – chaque verset est disposé sur plusieurs lignes, sans régularité de rime ou de mètre. Les choix de mise en forme diffèrent cependant entre la Bible de Jérusalem, qui présente un retrait des lignes ou vers à partir du 2e, et la Bible Bayard, où les vers sont justifiés à gauche, et qui utilise par ailleurs occasionnellement un blanc en milieu de verset. Quant à la traduction de Meschonnic, elle se distingue de toutes les autres par l’usage du blanc intralinéaire, qui rappelle graphiquement le Mallarmé de « Un coup de dé jamais n’abolira le hasard ». Quoi qu’il en soit, en partant des traductions, la forme de la Genèse (prose ? vers ? autre chose ?) est indécidable.

15Comment peut-on expliquer une telle disparité formelle à partir d’un même original ? Est-ce à dire que la disposition du texte en vers ou en prose est dépendante des décisions des traducteurs ? C’est encore un peu plus compliqué que cela, si l’on considère par exemple les changements qui s’opèrent entre ces deux éditions de la Bible de Jérusalem :

16Édition de poche, 19559

17Édition d’étude, 2001

18L’édition de 1955 et celles de 2001 diffèrent substantiellement. Certes la traduction est revue, de façon relativement minime ; les péritextes sont également revus, et considérablement augmentés. Mais le changement principal qui affecte le texte est sa disposition : la Bible de Jérusalem, qui en 1955 imprimait la Genèse en prose, l’imprime désormais en vers. Certains facteurs matériels conditionnent cette transformation : l’édition de 1955, de très petit format, impose de serrer le texte ; pour autant cette édition imprime tout de même les livres de Job, des Psaumes et du Cantique des cantiques en vers. Mais ce que fait surtout apparaître l’édition de 2001, c’est une plus grande labilité de la mise en forme des traductions bibliques. À l’échelle du livre de la Genèse, cette édition oscille ainsi entre impression en vers (chapitres 1 et 2), impression en prose (chapitres 6 à 9 notamment) et chapitres essentiellement en prose incorporant des passages en vers (le chapitre 3 est en prose, mais la parole de Dieu au serpent puis à la femme aux versets 14 à 16 est en vers). Autrement dit, cette édition se sert de la mise en page pour donner à lire la Genèse comme un récit, une narration, utilisant majoritairement la prose, mais dont certains passages gagnent une tonalité poétique.

19Il est temps désormais de retourner aux sources. Comment les sources permettent-elles de donner raison de la diversité extrême de dispositions formelles dans les traductions de la Genèse ? Le problème que nous rencontrons ici est celui de l’édition des sources : aucun traducteur ne se fonde sur un manuscrit autographe des auteurs bibliques. La Genèse, écrite en hébreu par une pluralité de rédacteurs sur un laps de temps possiblement considérable, a été transmise à travers des siècles de copie manuscrite, qui ont vu des phases d’édition cruciales. Ainsi, le texte originellement rédigé en hébreu consonantique se voit-il augmenté d’une vocalisation et d’une ponctuation par les Massorètes entre le VIe et le IXe siècle de notre ère. Mais ce ne sont pas sur les manuscrits, mais sur des éditions modernes que se fondent les traducteurs de la fin du XXe siècle. En l’occurrence, l’édition de la Biblia Hebraica Stuttgartensia10 (désormais : BHS) publiée par la société biblique allemande, la Deutsche Bibelgesellschaft, tend à faire référence dans les milieux chrétiens – c’est explicitement sur elle que se fonde la Bible Bayard citée ci-dessus. Il s’agit d’une édition fondée sur le plus ancien manuscrit intégral connu, le « Codex de Leningrad », qui a également servi de fondement à l’édition du chercheur israélien Aron Dotan11. La comparaison sous l’angle de la disposition des textes de ce manuscrit source et de ses éditions modernes est éloquente.

Du manuscrit hébreu aux éditions modernes : l’invention du parallèle

20La Genèse est écrite en hébreu, et les traducteurs se fondent sur des éditions modernes du texte qui s’est transmis à travers des siècles de copie manuscrite. La plupart des bibles chrétiennes modernes se fondent sur l’édition de la BHS, elle-même fondée sur le Codex de Leningrad. Ce codex a été manuscrit autour de l’an 1000 : il est donc infiniment postérieur à la rédaction des textes concernés et ne doit pas être pris pour ce qu’il n’est pas, à savoir : il n’est pas un témoin indubitable des intentions des rédacteurs initiaux quant à la forme du texte. Néanmoins, il est intéressant en ceci : on n’y observe pas de congruence systématique, voire même approximative, entre disposition graphique et genre littéraire, si tant est dans le contexte biblique que le mot « genre littéraire » ait un sens.

21En effet, la grande majorité des livres sont rédigés dans ce qui nous apparaît comme des blocs de prose. C’est le cas du premier livre de la Genèse, c’est le cas du Cantique des cantiques, pourtant reconnu par les traditions aussi bien juive que chrétiennes comme un texte poétique, et qui s’appelle en hébreu shir hashirim, « chant des chants », à placer au rang des textes à dimension musicale, comme les Psaumes, que l’on peut par analogie placer du côté de la poésie par rapport à d’autres textes qui seraient plutôt assimilés à des récits.

22Mais d’autres textes, dans le Codex de Leningrad, et avec des variantes ici ou là dans les manuscrits antiques et médiévaux, sont disposés en stichométrie. Ainsi, en Juges 5, le Cantique de Déborah (Cantique : shir, le même terme que dans le Cantique des cantiques) est-il disposé en stichométrie, c’est-à-dire non en rédaction continue, mais chaque verset déployé sur un, deux, trois segments, formant ainsi des colonnes, la page comportant un texte justifié à gauche et à droite, mais contenant en son sein des blancs intralinéaires et des indentations – autrement dit, chaque ligne est brisée en son milieu, justifiée aux extrémités gauche et droite, mais comprenant un blanc en son milieu.

23À nos yeux anachroniques, c’est une disposition poétique, et sans doute le Cantique de Déborah a-t-il recours à des traits de rédaction poétique (notamment des jeux de parallèles et de répétitions). Mais pour autant, la confrontation avec le Cantique des cantiques, reconnu sans hésitation comme poétique, et pourtant disposé en blocs de textes, nous montre bien que dans les manuscrits sources, la disposition du texte dans la page n’est pas le signe de la poéticité du texte : dans les manuscrits hébraïques, il n’y a pas d’adéquation entre forme du texte dans l’espace de la page, et genre littéraire12.

24Dès lors, comment en vient-on à des traductions qui rendent visible la poéticité de certains livres ou passages en les imprimant en vers ? Est-ce une pure intervention des traducteurs ? En l’occurrence, non : un jalon crucial ici est celui des éditions modernes du texte hébraïque, a fortiori celles préparées en milieu européen et chrétien. Si l’on compare ainsi la façon dont d’une part la BHS, d’autre part l’édition de Dotan reproduisent les mêmes passages, en se fondant sur le même manuscrit, on constate des variations singulières. Prenons dans un premier temps le cas du Cantique des cantiques. Considéré comme un livre poétique, il est pourtant disposé en blocs de texte sur deux colonnes dans le Codex de Leningrad, disposition que reproduit Dotan. La BHS en revanche dispose l’intégralité du texte hébreu en lignes, qui apparaissent à notre œil européen comme des vers libres, chaque verset étant disposé sur une, deux, trois lignes. Il en va de même pour tous les livres traditionnellement perçus comme poétiques (les Psaumes, Job…) : ils sont disposés en lignes, là où les livres clairement narratifs (par exemple Ruth) sont disposés en blocs de prose. Autrement dit, la BHS intervient, à l’échelle d’un livre entier, pour rendre lisible, par la disposition du texte, sa poéticité, quand bien même les manuscrits sources n’utilisent pas la disposition comme une indication nécessaire du genre littéraire. Si on en vient maintenant à la Genèse, la comparaison de la disposition de la BHS et de l’édition de Dotan surprend encore. Dotan, comme pour le Cantique, adopte la disposition source : le texte est disposé en blocs. La BHS quant à elle évolue de chapitre en chapitre. Si le premier chapitre – dont on a vu plus haut que de nombreuses traductions françaises le disposent en vers – est imprimé en blocs, en revanche certains courts passages basculent dans une disposition en lignes ou vers libres. C’est le cas par exemple de Genèse 4,23-25, que je cite ici dans la traduction de la Bible de Jérusalem dont la disposition reproduit celle de la BHS :

22. De son côté, Çilla enfanta Tubal-Caïn : il fut l’ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer ; la sœur de Tubal-Caïn était Naama.

23 Lamek dit à ses femmes :

« Ada et Çilla, entendez ma voix,

femmes de Lamek, écoutez ma parole :

J’ai tué un homme pour une blessure,

un enfant pour une meurtrissure.

24 C’est que Caïn est vengé sept fois,

mais Lamek, septante-sept fois ! »

25Si l’on considère l’enchaînement du manuscrit à l’édition moderne de la Bible hébraïque, et de l’édition moderne à la traduction, on voit que la disposition en vers n’est pas native des textes hébreux, mais qu’elle est une intervention des éditeurs puis des traducteurs, dans l’intention de rendre la dimension poétique d’un texte ou d’un passage sensible selon les codes graphiques familiers du public destinataire. La BHS opère une intervention éditoriale sur le texte source, qui n’est pas changé syntaxiquement, sémantiquement, mais qui est disposé autrement dans l’espace de la page, de sorte à en rendre les articulations internes. On pourrait supposer que la BHS, ce faisant, rend visibles à l’œil des éléments de composition sémantiques ou rythmiques du texte qui n’étaient pas nécessairement graphiés de façon à les distinguer de façon visible à l’œil – de même que les vers latins ou grecs de Virgile ou d’Homère, tout en étant un élément intrinsèque de la composition des textes, ont pu être invisible à l’œil dans des textes épargnant la place sur la page. Mais dans le cas de la Bible, il n’en est rien : il n’existe pas de vers biblique attesté, et la distinction même entre prose et poésie, ou entre récit et chant, est sujette à caution13. Autrement dit, la disposition graphique en lignes ou vers des livres ou passages estimés poétiques par les éditeurs et les traducteurs est une façon de manifester à l’œil d’un lecteur de culture européenne les caractéristiques qui lui font reconnaître visuellement la poésie, mais ces caractéristiques sont un ajout, ou une projection, de critères d’origine européens, même s’ils se fondent par ailleurs sur une lecture sensée des articulations sémantiques et rythmiques des textes sources.

Du papier au lien hypertexte : les nouvelles possibilités de l’édition numérique

26Dans cette dernière section, j’aborderai de façon extrêmement schématique comment l’édition numérique peut proposer d’autres dispositifs encore, permettant de rendre sensible la pluralité des lectures du texte. Notons pour commencer que les diffuseurs de la Bible (organisations religieuses, alliances bibliques…) se sont très tôt et massivement emparés d’internet : le texte biblique, dans ses langues originales et en mainte traduction, y est disponible, avec bien souvent de grandes zones de flou quant à l’identification précise du travail éditorial – ainsi, le site Sefarim14, qui publie « Toute la Bible, dans la traduction du Rabbinat, avec le commentaire de Rachi, traduction Jacques Kohn », reproduit-il un texte hébreu qui propose une variante encore inédite à l’échelle de cet article : l’insertion d’une ponctuation (virgules, points) qui se substitue aux te’amim, aux accents rythmiques massorétiques. Au-delà de cette intervention non explicitée, le dispositif joue à plein des ressources du lien hypertexte : l’internaute peut voir le texte, toujours bilingue, avec ou sans les commentaires de Rachi, et en outre, un système d’hypertextes cliquables en positionnant la souris sur tel ou tel verset permet de faire apparaître des notes.

27Au contraire du parchemin ou du papier, où les zones de texte ne sauraient apparaître ou disparaître au cours de la lecture, le format numérique permet de moduler la place des péritextes. Un exemple assez extrême en la matière est le projet, de « Bible en ses traditions » (BEST), actuellement encore en cours sous l’égide de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem15. Conçue d’emblée pour un format numérique, elle a pour ambition de publier conjointement une nouvelle traduction de l’ensemble des textes depuis les langues originales, des traductions des versions anciennes (Peshitto syriaque, Septante grecque et Vulgate latine) de sorte à rendre tangibles leurs différences et concordances, ainsi qu’un très conséquent appareil de notes, à la fois philologiques, exégétiques, théologiques, portant sur la réception dans la littérature, les arts, etc.

28Lors de la rédaction initiale de cet article, en février 2024, la mise en page était la suivante. La traduction, ou plutôt, les traductions défilaient horizontalement : le scroll, le rouleau, à l’image du rouleau de la Torah, disposait chaque verset dans une nouvelle colonne, qui permettait de confronter, en français, les leçons des différentes traductions. Ainsi pour les deux premiers versets de la Genèse :

M S Sam

1.1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre

G V

1.1 Au principe, Dieu créa le ciel et la terre

29Puis, à la droite de ce qui précède :

M S Sam

2 Et la terre était informe et vide,

et la ténèbre était sur les faces de l’abîme,

et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des faces des eaux.

G

2 Or la terre était invisible et informe,

et la ténèbre était au-dessus de l’abîme,

et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l’eau.

V

2 Or, la terre était informe et vide,

et les ténèbres sur la face de l’abîme

et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux

30À ce défilement qui exploitait la possibilité du numérique de recréer l’organisation horizontale du rouleau de la Torah16, s’ajoutait donc, dans une dimension verticale, la superposition des traductions. Pour le verset 1, le texte massorétique (M), le syriaque (S) et le pentateuque Samaritain (Sam) coïncident, et se distinguent de la Septante grecque (G) et de la Vulgate (V), qui coïncident entre elles ; au verset deux en revanche elles se distinguent et donnent donc lieu à deux traductions séparées. Cette possibilité de jouer des espaces virtuellement infinis du numérique, par opposition à l’espace fini du papier, permet ainsi de réaliser le projet des traducteurs de Port-Royal, qui imprimaient leur Bible avec une masse énorme de péritextes rendant compte du « feuilletage » textuel biblique, de la pluralité constante des leçons, et de ce fait de la relativité non seulement de toute traduction, mais même de toute édition.

31Mais la mise en page web est par essence extrêmement volatile. Lors de la reprise de cet article pour publication, neuf mois après son écriture, je constate que la mise en page en rouleau à défilement horizontal que je décrivais ci-dessus a été remplacée par un classique défilement vertical, et que la traduction mise en vedette est celle effectuée non depuis l’hébreu, mais depuis le latin de la Vulgate ; les différences avec l’hébreu, le grec, le syriaque apparaissent en faisant passer le curseur sur les zones de textes visées, ce qui fait déplier la pluralité des traductions. Si la plasticité de la mise en page web est assurément une chance, la disparition des anciennes versions du site empêche de constater les tâtonnements et ajustements successifs qui mènent à une version, non définitive mais actuelle.

32L’ajout de l’appareil critique se fait aussi par le biais de l’hypertexte. Par exemple, si l’on accède à l’appareil pour le verset 2, on voit l’apparition du dispositif suivant : le texte du verset biblique identique dans son contenu et sa disposition dans une colonne centrale ; dans la colonne de gauche des notes concernant « le texte » ; dans celle de droite des notes sur la « réception », qui se servent des possibilités de l’édition numérique et du lien hypertexte afin de proposer des médias cliquables, vers le tableau de Bosch « Le jardin des délices », ou vers une captation youtube de In the begenning d’Aaron Copland.

33Notons au passage la porosité – mais aussi la précarité – des médias insérés : le lien Youtube vers l’œuvre chorale d’Aaron Copland « In the Beginning » est susceptible d’être cassé, mais permet pour l’instant l’accès au média musical sans commettre d’infraction sur les droits d’auteur.

34Une chose cependant m’interroge dans le dispositif de la BEST, par ailleurs d’une richesse considérable : avec toute cette variété de mise en page et d’intermédialité que permet le format numérique et l’usage du lien hypertexte, les concepteurs du projet n’ont pas, à ma connaissance du moins, envisagé de jouer sur la mise en page du texte et sa réception générique. Le début de la Genèse est disposé en lignes / stiques ; par la suite les dispositions peuvent varier notamment pour faire apparaître la diversité des leçons par des systèmes de superposition verticale, mais je n’ai pas vu que le dispositif se pense également comme créateur d’effets de lectures du genre littéraire des textes. Or ce serait là un usage à mon sens pertinent de l’édition numérique : pouvoir passer immédiatement, pour le même texte hébreu, ou pour la même traduction, d’une version en prose à une version en vers en passant par une version feuilletée par des cochets et accolades des leçons alternatives.

35C’est en cela que j’aime à dire que la traduction de la Bible est, au début du XXIe siècle, une des meilleures illustrations de la productivité du doute postmoderne sur l’établissement du sens, mais au-delà de la boutade consistant à faire des dominicains de l’École biblique de Jérusalem des cousins de Derrida, les moyens numériques donnent enfin un outil d’expression à des siècles d’angoisses des éditeurs et traducteurs de la Bible conscients du statut toujours précaire, parcellaire, méliorable de leur travail – et à ce titre, le fait que, parce qu’elle n’est pas imprimée et que l’on peut la corriger en direct, l’édition numérique en ligne est potentiellement mouvante est une excellente illustration de la mobilité et de la pluralité des sens de l’Écriture ! Et l’on ne saurait évoquer cette mobilité et cette pluralité textuelle du corpus biblique en s’arrêtant seulement à des variantes purement textuelles. La mise en espace des textes montre bien comment il y a du texte au-delà du texte, comment la lecture est déterminée non seulement par le contenu du texte, mais par sa disposition spatiale. Ce que montre l’histoire de l’édition et de la traduction des textes bibliques, du manuscrit au numérique, c’est entre autres choses le fait que l’inscription des textes dans un genre littéraire, et leur réception par exemple comme poétique, passe par l’intervention des éditeurs et des traducteurs qui font évoluer la disposition spatiale des textes. Ce phénomène n’est assurément pas spécifique à la Bible : que l’on songe seulement à la traduction des textes antiques (de l’Odyssée par exemple), des textes rédigés en idéogrammes…

Notes

1 Voir l’article de Margaux Coquelle-Roëhm dans ce numéro : « « Transposer / traduire » chez Jacques Roubaud : de la traduction à l’image du texte ».

2 Mahmoud Darwich, « Sonnet [I] », dans Anthologie (1992-2005), traduit par E. Sanbar, Actes Sud, 2009, p.149.

3 Je reprends ici le texte et la disposition de La Bible Segond 21, Genève, Société biblique de Genève, 2007, dix-huitième édition, 2015.

4 Je reprends ici le texte et la disposition de l’édition révisée rééditée en format de poche : La Bible, traduction œcuménique, Paris, Société biblique française / Les Éditions du Cerf, 2015.

5 Je reprends ici le texte et la disposition de l’édition d’étude suivante : La Bible de Jérusalem, édition de référence avec notes et augmentée de clefs de lecture, Paris, Mame/Fleurus/Cerf, 2001.

6 La Bible, nouvelle traduction, Paris/Montréal, Bayard

7 Henri Meschonnic, Au commencement : Traduction de la Genèse, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.

8 Il y a des volumes entiers à écrire sur les enjeux terminologiques des premiers versets. « Au commencement », ou, comme traduit Chouraqui pour rendre la racine de l’hébreu bereshit, « Entête » ? Comment traduire tohu vabohu rendu par « vague et vide » dans la Bible de Jérusalem, mais qui a donné aussi l’expression « tohu bohu » ? Qu’est-ce ce qui plane au-dessus des eaux, le souffle de Dieu, l’esprit de Dieu, ou l’Esprit de Dieu ? Ces quelques lignes concentrent d’infinies questions aussi bien terminologiques, philologiques que théologiques. Résumer la bibliographie est ici vain, je mentionnerai simplement deux ouvrages relativement récents. D’une part, la traduction d’H. Meschonnic, déjà citée ci-dessus, qui dans son volumineux appareil de notes commence d’emblée par comparer un grand nombre de traductions françaises, pour proposer une alternative syntaxique inédite : « Au commencement / que Dieu a créé » (je souligne). D’autre part, le récent ouvrage de M.-A. Ouaknin La Genèse de la Genèse illustrée par l’abstraction, Diane de Selliers, 2019, qui a l’intérêt de mettre en tension une traduction et un commentaire inédits de la Genèse avec un riche appareil d’images en regard du texte, qui lui répondent plus qu’elles ne l’illustrent. Dans le cas de Meschonnic, comme de Ouaknin, comme de la plupart des traductions bibliques, on voit à cet égard à quel point traduction et commentaire s’entre-génèrent, le commentaire reposant sur la nouvelle traduction, la nouvelle traduction appelant le commentaire.

9 La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer / Éditions du Cerf, 1955.

10 K. Elliger

11 Biblia Hebraica Leningradensia, Prepared according to the Vocalization, Accents and Masora of Aaron ben Moses ben Ascher in the Leningrad Codex, Edited by Aron Dotan

12 Sur la question des genres littéraires de la Bible existe une bibliographie importante. L’ouvrage de Robert Alter (The Art of Biblical Poetry, Basic Books, 1985), celui de James Kugel (The Idea of Biblical Poetry. Parallelism and its History, New Haven and London, Yale University Press, 1981) sont largement reçus comme des classiques, mais contestés par d’autres chercheurs comme par exemple Robert. D. Holmstedt, qui dans son article “Hebrew Poetry and the Appositive Style: Parallelism, Requiescat in pace” (Vetus Testamentum, 2019) remet en cause la notion de parallélisme comme élément définitoire de la poésie biblique, ou F. W. Dobbs-Allsopp, qui dans On Biblical Poetry (Oxford, Oxford University Press, 2015) proposait également de dépasser le parallélisme.

13 Selon H. Meschonnic (Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999 ; Un coup de Bible dans la philosophie, Paris, Bayard

14 Le site Sefarim (mot qui en hébreu signifie « les livres ») est disponible à cette url : https://www.sefarim.fr/ (page consultée le 29 février 2024).

15 La Bible en ses traditions est disponible à cette url : https://www.bibletraditions.org/ (page consultée le 29 février 2024, site en constante évolution).

16 Pour cette page en particulier, voir à cette url https://scroll.bibletraditions.org/bible#best_fr.0.1/Gn1.1 (page consultée le 29 février 2024).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Claire Placial

Maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches à l’Université de Lorraine. Elle a coordonné les chapitres « Textes sacrés » et « Religions » dans les volumes de l’Histoire des traductions en langue française consacrés aux XVIIIe et XVIIIe siècles et au XIXe siècle (Verdier, 2014 et 2019). Elle est actuellement membre junior de l’Institut universitaire de France et y consacre son programme de recherche à « Lire, étudier et écrire avec la Bible en langue française ».

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)