- Accueil

- > Revue électronique

- > L’original en question. Langues et traduction en c ...

- > Flairer le pied de nez : falsifications biographiques, linguistiques et iconographiques chez Mario Bellatín

Flairer le pied de nez : falsifications biographiques, linguistiques et iconographiques chez Mario Bellatín

Par Mathias Verger

Publication en ligne le 27 août 2025

Résumé

Mario Bellatín's Shiki Nagaoka : una nariz de ficción (2001) (translated from Spanish in 2004 by André Gabastou Shiki Nagaoka : un nez de fiction) is a photo-narrative text whose originality lies in the way it articulates the polysemy of spurious photographic images with an imaginary of translation and the productivity of foreign languages. By (un)veiling its structuring intertexts (Roland Barthes, Luigi Serafini), the text is constructed as an enigma to be read, seen, guessed at and translated.

L’ouvrage de Mario Bellatín Shiki Nagaoka : una nariz de ficción (2001) (traduit de l’espagnol en 2004 par André Gabastou Shiki Nagaoka : un nez de fiction) est un texte photo-narratif dont l’originalité tient à la manière d’articuler la polysémie de fallacieuses images photographiques à un imaginaire de la traduction et à la productivité des langues étrangères. C’est en (dé)voilant ses intertextes structurants (Roland Barthes, Luigi Serafini) que le texte se construit comme une énigme à lire, à voir, à deviner et à traduire.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Flairer le pied de nez : falsifications biographiques, linguistiques et iconographiques chez Mario Bellatín (version PDF) (application/pdf – 3,7M)

Texte intégral

Introduction. Falsifications photo-biographiques

1L’auteur mexicano-péruvien Mario Bellatín, né en 1960 au Mexique, publie en 2001 Shiki Nagaoka : una nariz de ficción (traduit de l’espagnol en 2004 par André Gabastou aux éditions Passage du nord/ouest sous le titre Shiki Nagaoka : un nez de fiction), un petit texte extrêmement rusé qui joue pleinement sur l’imaginaire de la traduction, la polysémie des signes et le faux-semblant de l’image photographique. Comme toujours chez Bellatín, ce livre met en scène la frontière poreuse entre autobiographie, biographie et fiction. L’auteur invente un écrivain japonais qu’il nomme Shiki Nagaoka et nous en livre sa biographie dans un récit truculent qui s’attache aussi à pasticher les enquêtes littéraires universitaires.

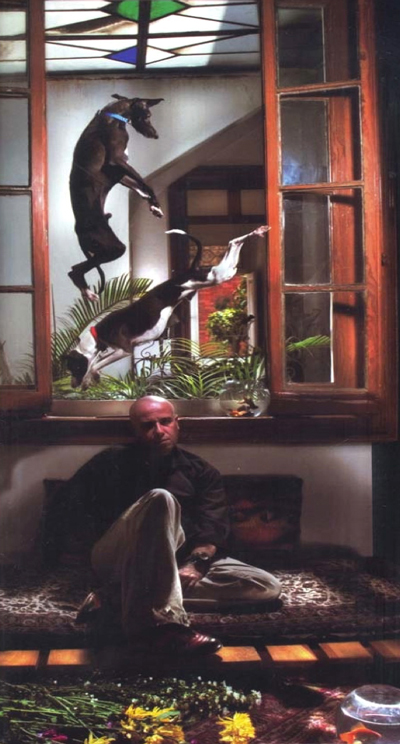

2Les portraits photographiques de Mario Bellatín témoignent de la mise en scène généralisée de la figure d’auteur par-delà les textes. Ils sont en rapport direct avec la poétique de l’ouvrage Shiki Nagaoka : una nariz de ficción, photo-texte qui combine le récit biographique fictionnel et l’usage de la photographie.

3Nagaoka Shiki souffre d’un défaut physique : son trop grand nez, signe d’une sorte de greffe occidentale sur un corps japonais selon le stéréotype traditionnel qui caractérise les Occidentaux par cette singularité physiognomonique1. Mario Bellatín met en scène sa particularité physique dans les portraits très travaillés que les photographes font de lui. L’écrivain exhibe régulièrement sa prothèse du bras droit. L’auteur est atrophié du bras droit à cause d’une malformation congénitale liée à la prise d’un médicament (le thalidomide) par sa mère pendant la grossesse (voir son récit Flores). Bellatin spectacularise son corps d’écrivain en commandant des prothèses de bras à divers artistes et en se faisant ensuite photographier. Les prothèses sont variées : pinces ou tenailles, crochet ou French curve, godemiché en argent, etc…

4Chez Bellatín la photographie entre dans une entreprise de réflexion et de mise en scène de la figure de l’auteur et de son corps, que cet auteur soit lui-même ou que ce soit un personnage d’auteur comme Nagaoka Shiki2.

5En effet, le rapport entre la biographie fictive et l’utilisation de la photographie concerne autant les textes photo-narratifs de l’auteur que de la fabrication dans l’espace public de l’image de l’auteur qu’est Mario Bellatín lui-même. La mise en image de soi, en tant qu’auteur, passe par une utilisation des portraits photographiques3. Le geste littéraire de Bellatín consiste à poursuivre la création hors de l’espace du livre, en faisant de sa propre image l’enjeu d’une fiction possible atteignant l’auteur.

6La photographie de Fernando Montiel Klint prise pour illustrer le volume des œuvres complètes de l’auteur représente Bellatín dans son appartement de Colonia Juárez, au sud de Mexico.

7La scène composée se construit sur le rappel d’éléments visuels évoquant les différents textes composants ses œuvres complètes : des chiens (Perros héroes), des fleurs (Flores), des poissons (Salón de belleza), un futon rappelant les différents récits situés au Japon. Selon Samuel Steinberg cette photographie joue sur les anciens rituels funéraires consistant à enterrer un roi avec la reine et ses serviteurs. La photographie représenterait une scène de funérailles, une scène d’enterrement pour un auteur dont on publie les œuvres complètes de manière posthume4. Cette photographie en couverture poursuit les rapports entre réalité et fiction dans la forme même du livre-objet et la mise en scène de la figure auctoriale. La photographie devient alors crypte, archive, écran, nouvelle prothèse de l’identité.

8Gersende Camenen résume bien 5 :

[…] le trajet des textes-images [de l’auteur] se prolonge et s’amplifie dans le paratexte ou encore dans les interventions que Bellatín pratique avec un goût consommé du happening potache. Au centre de ses projets et gestes critiques, il y a une réflexion sur la figure contemporaine de l’auteur. Ayant pris acte de son arrêt de mort foucaldien, Bellatín figure son identité comme un permanent simulacre et ce, à plusieurs niveaux. Le jeu maintenu dans les textes avec l’autobiographie, transformant l’écrivain en un personnage de ses propres fictions, se reflète en effet dans l’utilisation de la photographie, laquelle prend le contre-pied de l’une de ses fonctions premières, celle consistant à authentifier et à se porter garante de vérité. C’est le sens des portraits illustrant les éditions de ses livres ou celles, nombreuses, que l’on trouve dans la presse. Bellatín y apparaît dans des poses savantes, mettant en avant sa marque de fabrique, l’un de ses nombreux bras postiches, des prothèses qui sont le fruit de commande à divers plasticiens et qui sont destinées à mettre en scène son corps amputé. La photographie d’écrivain, ce sous-genre devenu une pièce maîtresse du mythe de l’écrivain contemporain ainsi qu’un ressort essentiel des stratégies éditoriales et commerciales, est ainsi revisitée par Bellatín qui en fait le lieu de sa réflexion sur la figure de l’auteur : l’identité est un simulacre et l’auteur une performance constituée par un ensemble de discours et de gestes appris et répétés.

9Un happening, intitulé Congreso de dobles / Doubles d’écrivains, a été organisé à Paris par Mario Bellatín dans une galerie parisienne en 2003 avec l’aval du Centre culturel du Mexique à Paris. L’auteur remplaça (avec l’accord et la coopération de ces derniers) quatre écrivains mexicains (Margo Glantz, Salvador Elizondo, Sergio Pitol et José Agustín) par quatre « clones », des personnes entraînées à jouer leur rôle par les écrivains qu’elles devaient représenter à Paris. Le public devait faire la queue pour poser des questions aux doublures, questions à choisir dans une liste pré-établie.6

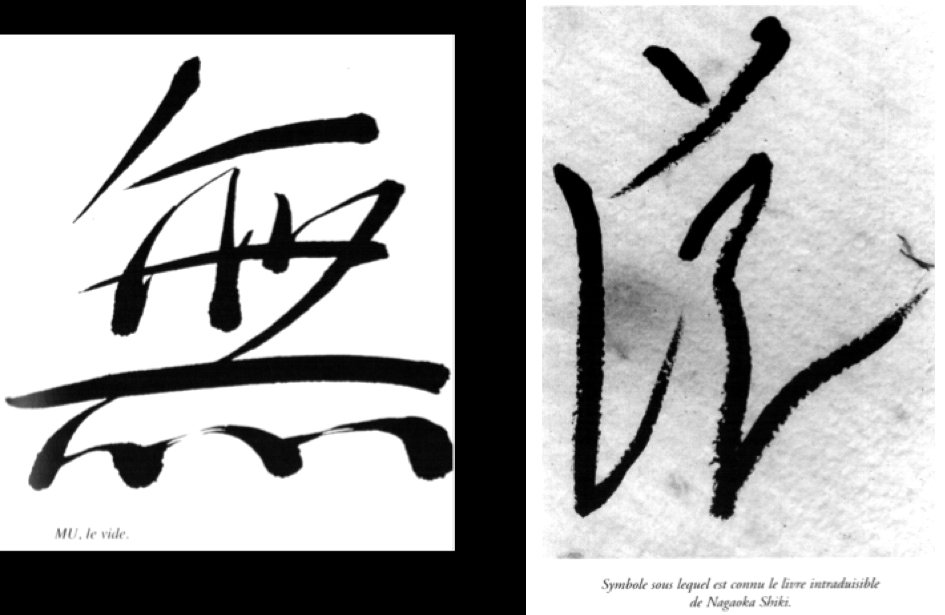

10Cette rapide présentation de Bellatín et de l’usage qu’il fait de son image publique médiatique, des portraits photographiques en rapport avec l’invention et la falsification biographique nous permet maintenant d’aborder l’ouvrage Shiki Nagaoka : un nez de fiction, biographie fictionnelle d’un auteur japonais. Ce qui est remarquable dans cette œuvre et qui n’a pas été encore fermement souligné par la critique, c’est la manière dont le trouble photo-biographique est mis en regard avec un imaginaire de la traduction et de la langue étrangère.

Falsifications biographiques

11Présentons rapidement l’ouvrage Shiki Nagaoka : un nez de fiction. La composition du livre s’attache à brouiller les frontières entre réalité et fiction, textes authentiques, textes apocryphes et textes fictionnels. En exergue sont données à lire deux citations de deux textes japonais authentiques intitulés pareillement Le nez (La nariz): l’une est tirée d’un conte anonyme du XIIIème siècle, la seconde d’une nouvelle d’Akutagawa Rynosuke datant de 1916.7

12Suit ensuite, sur une trentaine de pages, la biographie fictive de Nagaoka Shiki, personnage d’auteur doté d’une tare physique, ce nez trop long hors du commun, personnage d’écrivain fasciné par la traduction, les langues étrangères et la photographie.

13Le récit se clôt sur une bibliographie partielle des œuvres de Nagaoka Shiki ainsi que sur une bibliographie critique qui mêle des personnages de fiction (Etsuko Nagaoka est par exemple la sœur du personnage éponyme) et des auteurs réels auxquels Bellatín attribue des études apocryphes : le célèbre japonologue américain Donald Keene (grand traducteur du japonais et professeur à Columbia) et l’écrivain mexicain, traducteur et polyglotte Pablo Soler Frost.

14Arrivent ensuite des « documents photographiques sur Shiki Nagaoka » (« Documentos fotográficos sobre Shiki Nagaoka ») intitulés « récupération iconographiques de Ximena Berecochea » (« Recuperación iconográfcia de Ximena Berecochea »). On doit à l’artiste visuelle Ximena Berecochea 42 photographies en noir et blanc légendées par Bellatín, les légendes s’efforçant de faire coïncider les photographies avec le récit de la vie de Nagaoka Shiki afin de donner une valeur indiciaire aux images devant accréditer l’existence réelle du personnage de fiction.

15Le livre se clôt sur « deux récits classiques sur le thème du nez » (« Dos narraciones clásicas sobre el tema de la nariz »), ces deux textes dont sont issues les deux citations mises en exergue au début de l’ouvrage (le conte anonyme du XIIIème siècle et la nouvelle d’Akutagawa Rynosuke tous deux intitulés « Le nez »). En espagnol, la paronomase narraciones / nariz permet de jouer sur l’idée que les histoires de nez sont bel et bien, et avant tout, des histoires. Ces textes en appendice donnés à lire en intégralité au lecteur prolongent le vertige de l’hésitation entre textes véridiques et texte apocryphes, auteurs réels et personnages fictionnels d’auteur. Cet addendum de deux textes peut être pensé comme une greffe textuelle, ou plutôt comme une prothèse au texte littéraire de l’auteur : un corps littéraire étranger vient compléter le texte de Bellatín, de la même manière que la prothèse de bras prolonge le corps propre de l’auteur. Un autre récit japonisant de Bellatín, Le jardin de la dame Murakami (El jardín de la señora Murakami, 2000) se termine lui aussi par un « Addenda al relato del jardín de la señora Murakami ». Il y a une isomorphie fantasmatique entre le corps de l’auteur et le corps du texte.

16Voilà pour la composition composite de l’ouvrage. Deux mots maintenant sur la fiction biographique du personnage Shiki Nagaoka, personnage de papier inspiré à la fois du conte japonais médiéval anonyme et de la nouvelle de 1916 d’Akutagawa Rynosuke mais que Bellatín transforme en personnage d’auteur et de photographe. Intertextuelle et transgénérique, l’écriture de Bellatín est également trans-sémiotique dans la mesure où elle s’élabore dans le miroir des signes et des images.

17Nagaoka Shiki commence sa carrière d’auteur en écrivant des contes : des « monogatarutsis » censés être un genre traditionnel japonais que Bellatín nomme vraisemblablement en référence au genre narratif du monogatari. De dix à vingt ans, il en écrit près de huit-cents : d’abord sur le nez, puis des contes érotiques dont l’élément principal est encore le nez… À quinze ans, le personnage étudie les langues étrangères et change de langue d’écriture. Il rédige alors ses contes en anglais ou français « pour les traduire ensuite dans sa langue maternelle. Moyennant quoi tout ce qui sortait de sa plume ressemblait à une traduction8 ». Bellatín développe ici de manière extrêmement originale et intéressante tout un imaginaire de la littérature qui inverse la hiérarchie et la valeur traditionnelles accordées à la langue originale et à la traduction. Nagaokoa Shiki est en fait la figure inversée et en même temps corollaire des écrivains japonais de l’ère Meiji qui s’ouvrent à la littérature dite occidentale. Il ne s’agit pas pour lui de s’inspirer des formes littéraires occidentales tout en écrivant en japonais, mais au contraire de poursuivre les formes littéraires japonaises traditionnelles en les écrivant cependant en anglais ou français, pour ensuite les traduire en japonais, sa langue maternelle.

Á l’âge de quinze ans, Nagaoka Shiki commença à étudier des langues étrangères. Il réussit à en acquérir la maîtrise avec une admirable habileté en un temps étonnamment court. A cette époque, il rédigeait ses textes littéraires en anglais ou en français pour les traduire ensuite dans sa langue maternelle. Moyennant quoi tout ce qui sortait de sa plume ressemblait à une traduction. Des années plus tard, il réussit à coucher par écrit les idées qui étayaient cet exercice. Dans son essai Traité de la langue surveillée, paru tardivement en 1962 chez Fuguya Press, il affirme que ce n’est que par le biais de la lecture de textes traduits que peut se manifester la véritable essence du littéraire qui, contrairement à ce que certains chercheurs soutiennent, n’est nullement dans le langage. Ce n’est qu’en transcrivant les récits écrits dans une écriture occidentale en idéogrammes traditionnels qu’il est possible de connaître le véritable potentiel artistique de telle ou telle œuvre. Curieusement, malgré cet attachement apparent aux langues étrangères, Nagaoka Shiki ne laissa à aucun moment transparaître dans son travail la moindre influence venue d’autres littératures. Dans chacun de ses textes, il fut extrêmement fidèle aux lignes narratives propres à sa souche. Cette dévotion sans limites aux pratiques ancestrales, bien qu’adaptées à son système particulier, en fit un auteur peu commun à une époque où la plupart des artistes semblaient éblouis par les formes d’expression étrangères récemment découvertes9.

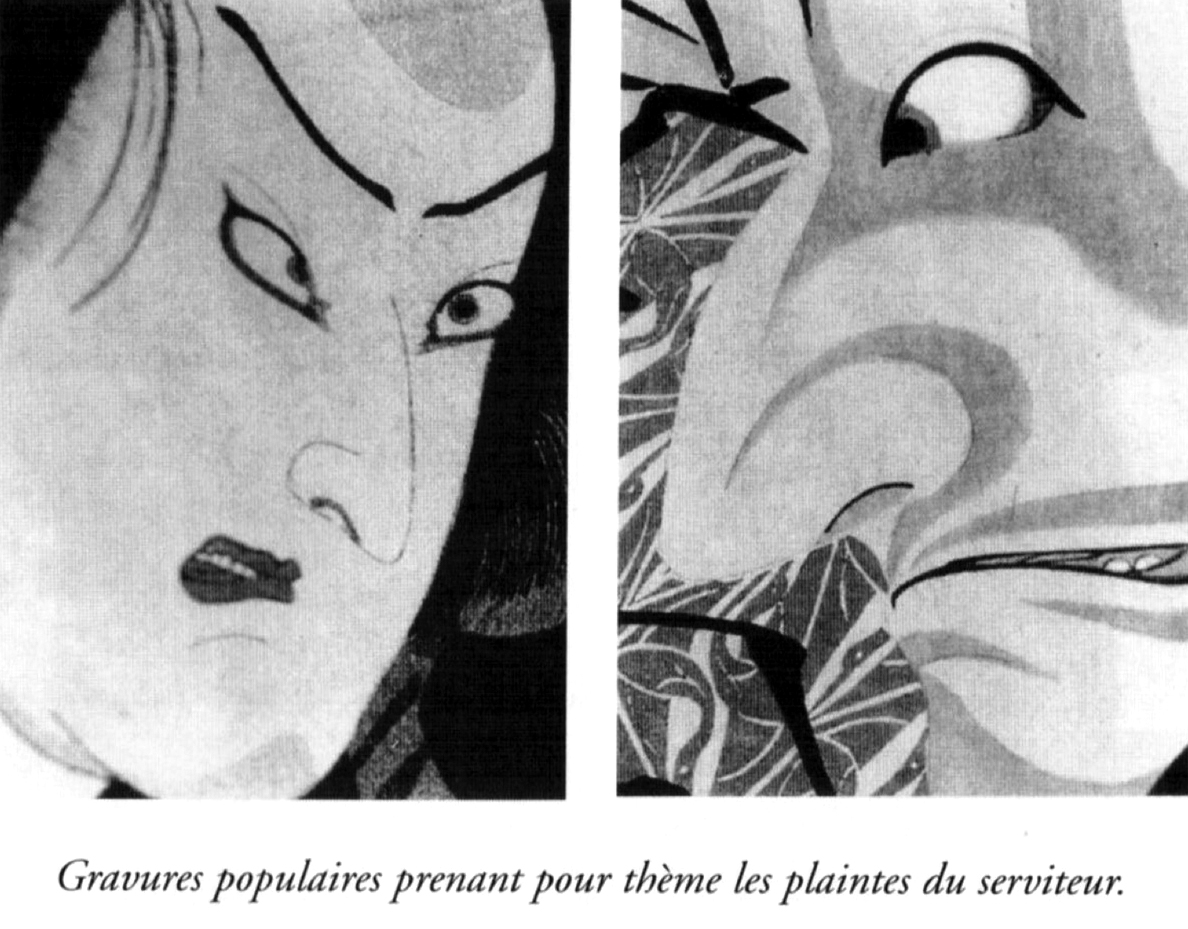

18Si Nagaoka Shiki éprouve le besoin d’écrire en anglais en français pour se traduire ensuite en japonais, c’est que le système des langues européennes et asiatiques met en tension la différence entre les écritures alphabétiques et les écritures idéogrammatiques. Ce devenir-image de la langue est en rapport, à l’échelle du livre, avec les jeux entre le texte et les photographies, lorsque les signes ambigus méritent d’être lus autant que vus. Le contexte nippon permet à l’auteur de jouer sur l’imaginaire mimologique du signe10, lorsque la lettre peut se traduire en image, en idéogramme, pictogramme ou hiéroglyphe. Si le long nez du personnage fonctionne comme la métaphore des multiples mensonges du texte, en souvenir du célèbre nez de Pinocchio, le nez hors du commun de Nagaoka Shiki fonctionne aussi comme la métaphore de l’étranger, de l’emprunt ou de la greffe de l’étranger. Le stéréotype est ici un bon indice. L’auteur au nez occidental écrit le japonais à partir des langues occidentales, en inversant la valeur et la chronologie habituelle entre langue maternelle et langue seconde de traduction : il y a un véritable rapport structurant entre le nasal et l’idée de traduction et de prothèse de l’étranger dans le texte de Bellatín.

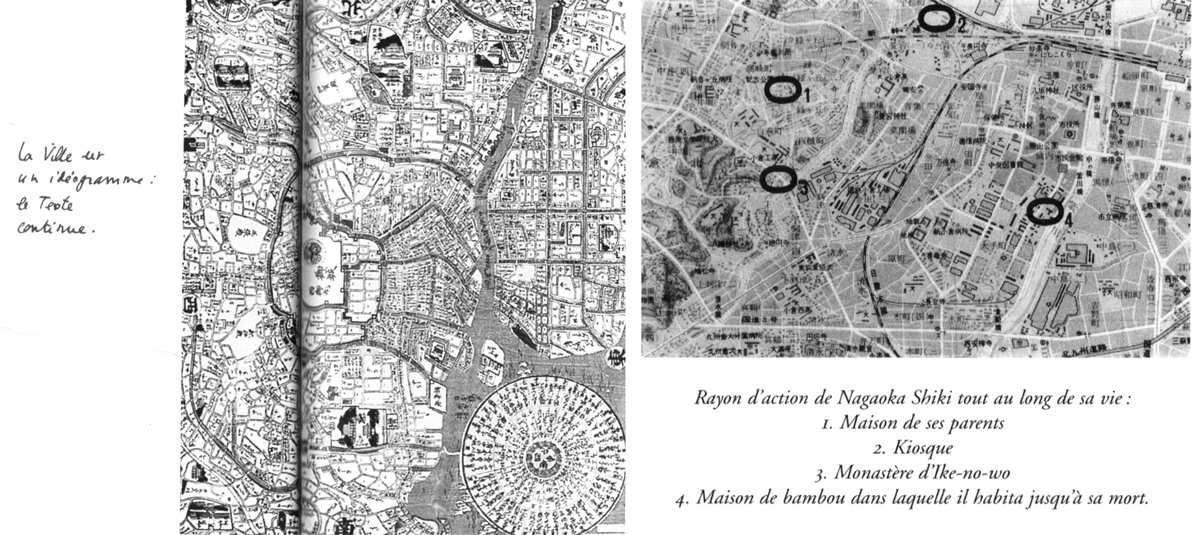

19Après ses débuts littéraires, Nagaoka Shiki part au monastère bouddhiste d’Ike-no-wo11 pendant treize ans. Il est répudié par sa famille. Seule sa sœur, qu’il rencontre une fois par mois dans une maison de thé, continue à archiver les textes que son frère écrit dans le monastère. Il devient alors « obsédé par les relations entre langage, photographie et littérature.12 » Il devient parallèlement un objet de méfiance grandissante de la part des autres moines et finit par être expulsé du monastère. À la sortie du monastère, il s’intéresse à la « popularisation de la technique photographique. […] Constater que quelque chose d’aussi mystérieux et d’aussi riche en potentiel narratif fût devenu une passion [afición] à usage domestique l’impressionna.13 » En espagnol, cette nouvelle passion, « afición », rime avec « ficción », la fiction.

Des années plus tard, on sut que son intérêt était uniquement lié à sa passion précoce pour tout ce qui est littéraire. Il considérait comme un privilège de pouvoir compter sur des images visuelles entières qui, d’une certaine façon, reproduisaient instantanément ce que les mots et les idéogrammes mettaient tant de temps à représenter. Il fréquenta très souvent le seul studio photographique de la région, situé au centre du petit canton annexe de la péninsule où il était né.14

20C’est un cap, c’est une péninsule. Cette fascination pour la photographie pensée comme un idéogramme instantané invite à lire les images comme des idéogrammes et voir dans la langue des images latentes.

21Nagaoka Shiki, au retour à la vie mondaine, continue aussi à écrire, mais sans plus jamais mentionner de nez ou de particularité physique dans son œuvre, comme si la photographie prenait le relai du nez comme nouvelle obsession. Le personnage s’occupe ensuite d’un petit kiosque de vente de pellicules photo et de développement de photographies.

Au bout d’un an, il songea à écrire un livre dont le sujet serait précisément lié au grand nombre de photographies qu’il avait eues sous les yeux. Il tarda quelques années, essayant de justifier artistiquement ce projet. Il trouva un angle d’attaque qui ne le convainquit pas tout à fait mais qui signifia un bon départ. Il fit des recherches sur le sens originel des populaires tankas, poèmes ataviques particulièrement sobres. De la même manière que les tankas cherchaient à rassembler la nature environnante en un tout artistique, Nagaoka Shiki avait, lui aussi, l’intention de créer un précis traitant des images que lui proposait une nature passée auparavant sous les yeux d’un photographe15.

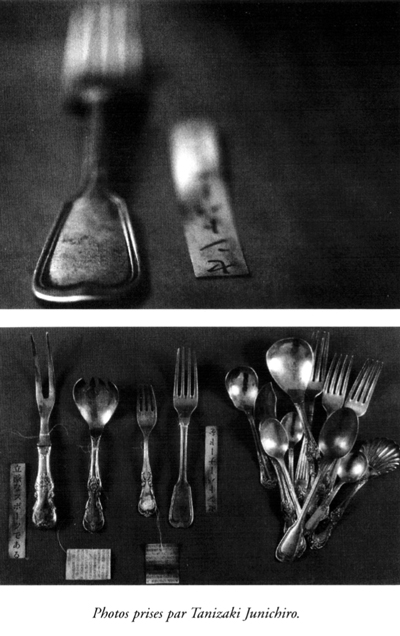

22Nagaoka Shiki rencontre ensuite le célèbre Tanizaki, seul écrivain réel que le personnage de fiction aura rencontré. Tanizaki photographie « un nombre infini de salles de bain.16 » Ce détail du texte renvoie bien aux œuvres de Tanizaki : dans La Confession impudique, il est question de roman policier et pornographique et les personnages se servent d’appareils photos. Dans Journal d’un vieux fou, le personnage principal observe sa belle-fille nue dans la salle de bain. Le texte de Bellatín joue aussi sur L’Eloge de l’ombre (1933), ouvrage qui explique que l’esthétique de la pénombre se comprend par réaction à l’esthétique occidentale où tout est éclairé, ouvrage qui s’emploie aussi à comparer divers usages de la lumière et de l’éclairage (des lieux d'aisances, par exemple) chez les Japonais et les Occidentaux. Nagaoka se souvient aussi des paroles de Tanizaki : « Il parla aussi des caractéristiques qu’auraient les appareils photo s’ils avaient été une invention orientale17. » Deux photographies du dossier photographique sont attribuées à Tanizaki par la légende, une floue et une nette, représentant des couverts occidentaux avec des étiquettes en japonais. Ce diptyque photographique peut se lire comme une parodie des oppositions ombre / lumière, orient / occident, ordre / désordre.

23Pendant la Guerre, Nagaoka Shiki vit dans un abri anti-aérien :

il se lança dans une série de projets dans lesquels il essaya d’imbriquer ses idées sur les idéogrammes, les mots, la nécessité de traduire les textes d’une langue en une autre pour que l’on apprécie le véritable caractère littéraire des œuvres, et sa redécouverte de la photographie18.

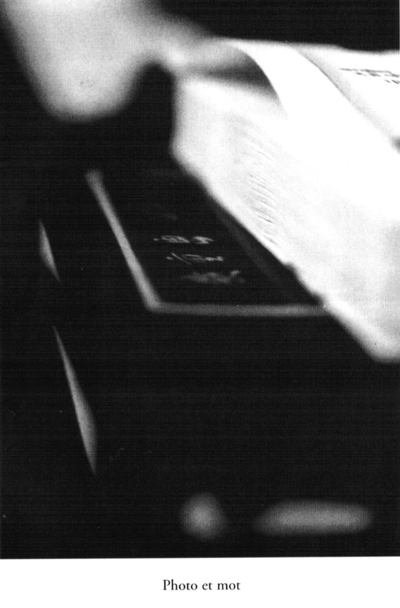

24Après la guerre son travail Photo et mot voit le jour. Cet ouvrage aurait inspiré le cinéaste Ozu, ainsi que Juan Rulfo.

« Ces trois écrivains, Juan Rulfo, José Maria Arguedas et Nagaoka Shiki, étaient, chacun de son côté, d’accord pour penser que la photographie narrative tente vraiment d’élaborer un nouveau type d’alternative aux mots écrits et que c’est peut-être ainsi qu’à l’avenir on concevra les livres19. »

25Dans une mise en abyme astucieuse, le dossier photographique propose une photographie intitulée « Photo et mot » (Libro « Foto y palabra »), titre de l’ouvrage qui semble être photographié, un livre ouvert apparaissant dans une composition très contrastée entre le noir et le blanc mais dont le flou permet en même temps de jouer sur des effets d’ombres.

26Le lecteur apprend ensuite que Nagaoka fuit le monde et se fait passer pour son frère jumeau. Cette thématique relativement convenue du double20 poursuit les jeux de mise en abyme sur la figure d’auteur, sur le deux de la traduction comme le dispositif double du texte photo-narratif. Le personnage s’éprend ensuite d’un « jeune serviteur, un garçon gros et difforme qui avait un grain de beauté sur la joue droite », et vit un « tourbillon amoureux. » Cette ligne narrative (que nous ne développerons pas dans le présent article) permet de travailler un double mystère : mystère de la sexualité de l’auteur et mystère de crime du jeune serviteur. Le modèle du secret et de l’énigme loge effectivement au creux du récit. Enfin, le lecteur apprend que « dans ses dernières années, Nagaoka Shiki écrivit un livre qui, pour beaucoup, est fondamental. Il n’est, hélas, rédigé dans aucune langue connue21. » L’œuvre finale du personnage devient le paradigme de l’œuvre intraduisible car rédigée dans une langue inconnue, dans la droite ligne de tous les « fous littéraires22 » ayant mis au point des langues imaginaires.

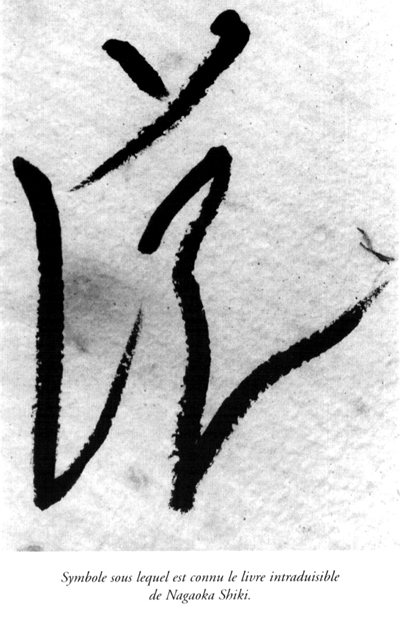

[…] on pense que lorsqu’on aura réussi à traduire dans une langue déterminée son livre fondamental, dont le titre est également intraduisible et, à ce jour, uniquement connu comme un symbole, sera, une bonne fois pour toutes, résolue l’énigme que représente à l’intérieur du champ universitaire l’œuvre de Nagaoka Shiki23.

27Le symbole et titre du livre, bien sûr, est l’objet d’une photographie. Ce symbole joue de l’effet d’idéogramme tout en représentant des formes possibles de nez allongé.

28L’idéogramme imaginaire joue de l’iconicité du nez, mais au moment où l’image se précise, la langue s’annule : le symbole est à déchiffrer et à traduire.

Que le dernier livre de Nagaoka Shiki ne puisse être traduit ne l’empêche pas d’être diffusé, il en existe, en effet, déjà plusieurs éditions. Il a été publié non seulement dans son pays mais aussi à l’étranger. Quand sa sœur lui avait demandé de quoi il parlait, l’écrivain avait répondu que c’était un bel essai sur les liens entre l’écriture et les défauts physiques. La façon dont la littérature qui en surgit doit prendre ses distances avec la réalité en recourant au langage, en l’occurrence au non-langage24.

29Le monde universitaire cherche « la clé pour la traduction du livre qui n’est connu que sous la forme d’un symbole25. »

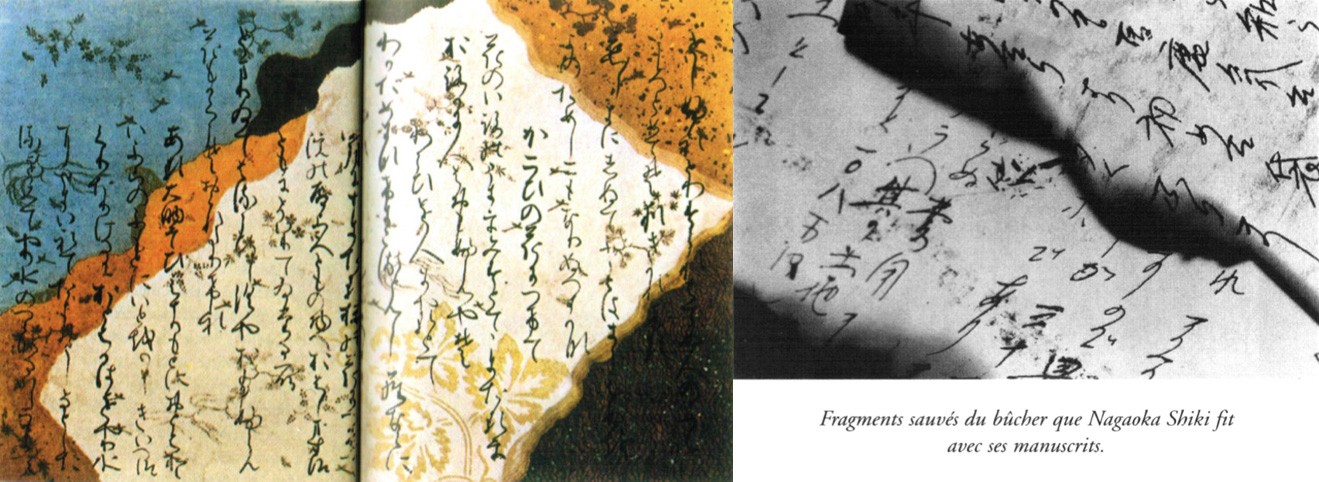

30Nagaoka Shiki meurt tragiquement assassiné par deux drogués « qui voulurent s’emparer de la recette de la journée » de son studio de photo. Un Journal posthume édité par sa sœur, qui classe « selon une hypothétique chronologie » les papiers épars, verra le jour et sera recensé dans la bibliographie fictive de l’auteur fictif.

31Face à ce vertige fictionnel, on ne s’étonnera pas que la vie de l’auteur-photographe donne lieu à deux mises en scène différentes du personnage dans le récit et dans la série photographique. Nagaoka avait lui-même relevé le « riche […] potentiel narratif » de l’image photographique : il y a bel et bien un second récit biographique donné à voir par la série des photographies insérées dans l’ouvrage. Comme l’écrit Diego Vecchio :

« la biographie iconographique de Shiki Nagaoka n’illustre pas sa biographie écrite. Ces images déploient leurs propres potentialités narratives pour raconter un autre récit que le récit écrit, plus lacunaire, insistant sur certains détails (ou si l’on préfère certains puncta), en passant d’autres sous silence. Si du côté de la biographie écrite il y a un excès de nez, du côté de la biographie iconographique l’on constate plutôt un manque. Sur la seule photo où l’on peut voir clairement le visage de Shiki Nagaoka, le nez a été gommé, arraché, soustrait, transformé en blanc, en trou, en négatif. Si la biographie écrite raconte les aventures et mésaventures du corps de l’écrivain, la biographie iconographique donne à voir l’impossibilité de voir26. »

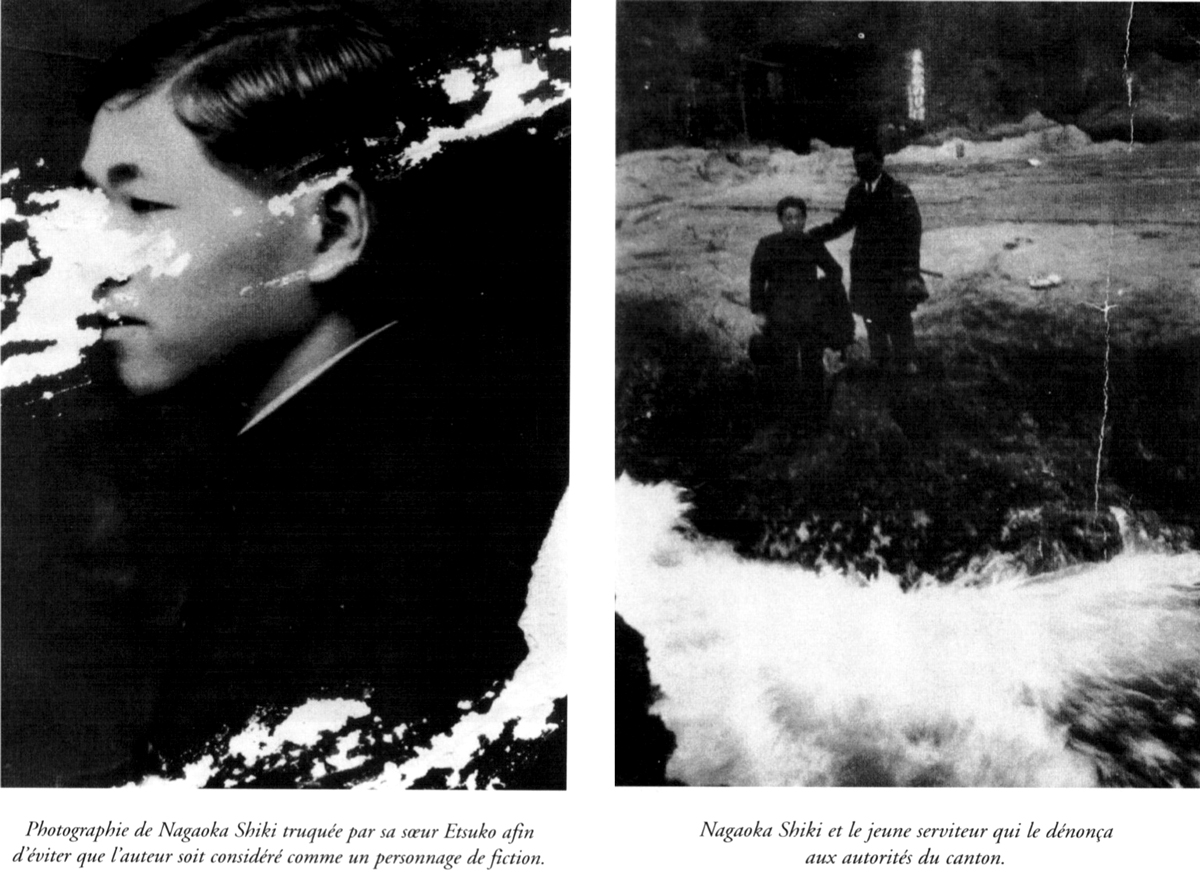

32Le paradoxe est bien là : alors que le récit multiplie les détails sur le nez de Nagaoka Shiki, le portrait photographique de ce dernier présente un nez gommé, absent. La légende explique la cause de cette image lacunaire : « Photographie de Nagaoka Shiki truquée par sa sœur Etsuko afin d’éviter que l’auteur soit considéré comme un personnage de fiction » (Fotografía de Nagaoka Shiki manipulada por su hermana, Etsuko, con el fin de evitar que el autor fuera considerado un personaje de ficción), légende qui fait écho à la première phrase de l’incipit : « L’étrangeté du physique de Nagaoka Shiki, attestée par la présence d’un nez hors du commun, fit qu’il fut considéré comme un personnage de fiction27. »

33La deuxième photographie censée représenter Nagaoka Shiki est suffisamment sombre et floue pour empêcher le lecteur de distinguer quelque trait que ce soit du visage.

34En poursuivant les vertiges fictionnels de l’ouvrage, la légende de la photographie délivre cependant un indice d’importance : le fait que les photographies peuvent être truquées. Et évidemment, ce principe du trucage de l’image se retrouve dans le livre.

Le trucage des images : duplicité des signes et repérage d’une grammaire des formes

35Cette deuxième photographie sombre et floue représentant Nagaoka Shiki et un serviteur a d’ailleurs un statut trouble, aussi trouble que l’histoire sexuelle mystérieuse entre ces deux protagonistes. Le texte nous dit que cette série de photographies a été perdue, alors que la série photographique en offre une à voir :

Il se fit très souvent photographier dans diverses situations et invita même, plus d’une fois, le serviteur qui par la suite l’accusa, à se faire photographier à côté de lui. Hélas, ces photos aussi ont disparu. N’ont été conservées dans les archives du studio que quelques plaques sur lesquelles Nagaoka Shiki apparaît seul28.

36Les histoires de nez sont aussi toujours des histoires de sexe, Tristram Shandy et ses mésaventures de naissance sont là pour en attester. Le récit de Bellatín joue pleinement sur le nez comme métaphore sexuelle. Ce n’est donc pas un hasard si le scandale sexuel qui associe le serviteur et Nagaoka prend le masque du nez pour parler du sexe. Les « gravures populaires prenant pour thème les plaintes du serviteur » (« Grabados populares que se hicieron a partir de las denuncias del sirviente ») de la série photographique donnent à voir des nez, mais il faut bien voir du phallique dans le nasal.

37Si les images jouent de formes possibles, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes et savoir rétablir une grammaire des formes pour bien voir les photographies. S’il y a des sexes à voir dans les nez, il faut aussi traduire le visible pour en faire surgir des formes latentes. Et si l’on suit la piste du nez, il faut bien percevoir comment certaines gravures donnent un mode d’emploi pour repérer des formes nasales dans les paysages. S’il y a des nez cachés dans les images, on peut même déceler l’image fantôme d’un nez blanc apparaissant en haut de la photographie « Photo et mot. » Traduire la duplicité images et leur double-fond implique la paréidolie comme mode de lecture, c’est-à-dire la capacité à distinguer des formes signifiantes dans les lignes de la nature.

38Rappelons-nous : l’auteur Nagaoka Shiki rédigeait ses textes en anglais ou français, c’est-à-dire en alphabet latin, avant de se traduire en idéogrammes japonais car « ce n’est qu’en transcrivant les récits écrits dans une écriture occidentale en idéogrammes traditionnels qu’il est possible de connaître le véritable potentiel artistique de telle ou telle œuvre » : si la littérature a besoin de ce changement de formes d’écriture pour exister, les images photographiques demandent elles-aussi à être lues selon différentes inscriptions formelles, une forme devant être traduite en une autre pour se constituer comme œuvre. La paréidolie est ici une manière de traduire une image par une autre, et on comprend pourquoi Nagaoka est autant photographe qu’écrivain-traducteur : dans l’œuvre, il aime le paradoxe de ce qui change de forme en restant soi-même.

39On peut ainsi repérer des formes de nez dans les paysages des photographies, dans des pierres ou des montagnes. Si on fait de la série photographique un nouvel Atlas Mnémosyne à la manière d’Aby Warburg, on peut apercevoir des visages à la surface de l’eau ou l’ombre blanche d’un nez qui apparaît quand on retourne une image.

Barthes comme nez au milieu de la figure : l’emprise des signes, images et textes fantômes

40Pour bien lire Bellatín, il faut aussi souligner l’importance d’un intertexte étonnamment passé sous silence par la critique alors que Barthes se voit pourtant comme le nez au milieu de la figure dans le texte. Chez l’auteur mexicain, l’emprise des signes a, semble-t-il, aveuglé la critique qui n’a pas vu à quel point le texte joue pourtant sur L’Empire des signes (1970), premier ouvrage illustré de Barthes, et sur le Roland Barthes par Roland Barthes (1975), autre ouvrage qui associe textes et photographies dans une tentative autobiographique. Roland Barthes par Roland Barthes s’ouvre sur cette célèbre phrase à l’écriture manuscrite qui apparaît au verso de la couverture : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman29. » La première phrase de Bellatín est : « L’étrangeté du physique de Nagaoka Shiki, attestée par la présence d’un nez hors du commun, fit qu’il fut considéré comme un personnage de fiction. » L’hommage est clair.

41Comme l’explique Tiphaine Samoyault, pour Barthes, le Japon :

a ouvert l’écriture en permettant de s’installer dans le texte comme dans un espace hédoniste et souverain. Trouver cet espace pour son œuvre propre conduit à soustraire cet espace aux lois qui le soumettent : à savoir la signification et la référence. Ainsi, la langue étrangère, loin d’être un obstacle, est une étape importante dans le chemin vers la liberté. La puissance attribuée au japonais, comme à d’autres langues étrangères, est ce qui permet, par la langue, de se sauver de la langue30.

42L’Empire des signes se veut un livre du « vacillement visuel », du « recul des signes », au profit d’une libre circulation, d’un échange entre le corps, le visage et l’écriture, ces trois signifiants-maîtres. Livre du vide ou du rien, comme peut l’être l’écriture japonaise aux yeux de Barthes : pas de dieu, pas de vérité, pas de morale au fond du signe, et peut-être pas d’auteur autour du livre. La vulgate barthésienne devient un motif sur lequel brode l’auteur mexicain. Le narrateur de Bellatín explique d’ailleurs que les œuvres de Nagaoka Shiki sont particulièrement discutées en France :

Quand ces journaux furent publiés en France, certains intellectuels formèrent en un rien de temps un groupe s’autoproclamant les Nagaokistes qui, en guise de passe-temps, essaie de trouver une logique dans l’œuvre de Nagaoka Shiki31.

43Le « groupe des Nagaokistes de Paris » travaille particulièrement sur le dernier ouvrage en langue inconnue et les œuvres de Nagaoka Shiki sont discutées à l’université. Une photographie identifie un immeuble du Quartier Latin où se réunissent les Nagaokistes de Paris. Barthes n’est vraiment pas loin.

44Bellatín se met en scène à la fin de son texte sous les traits d’un « écrivain mexicain » (« escritor mexicano ») qui s’attache à « analyser des textes d’étranges provenances », qui prétend « avoir trouvé la clé du livre intraduisible de Nagaoka Shiki » et qui insiste sur « l’importance de traduire et retraduire les textes32. »

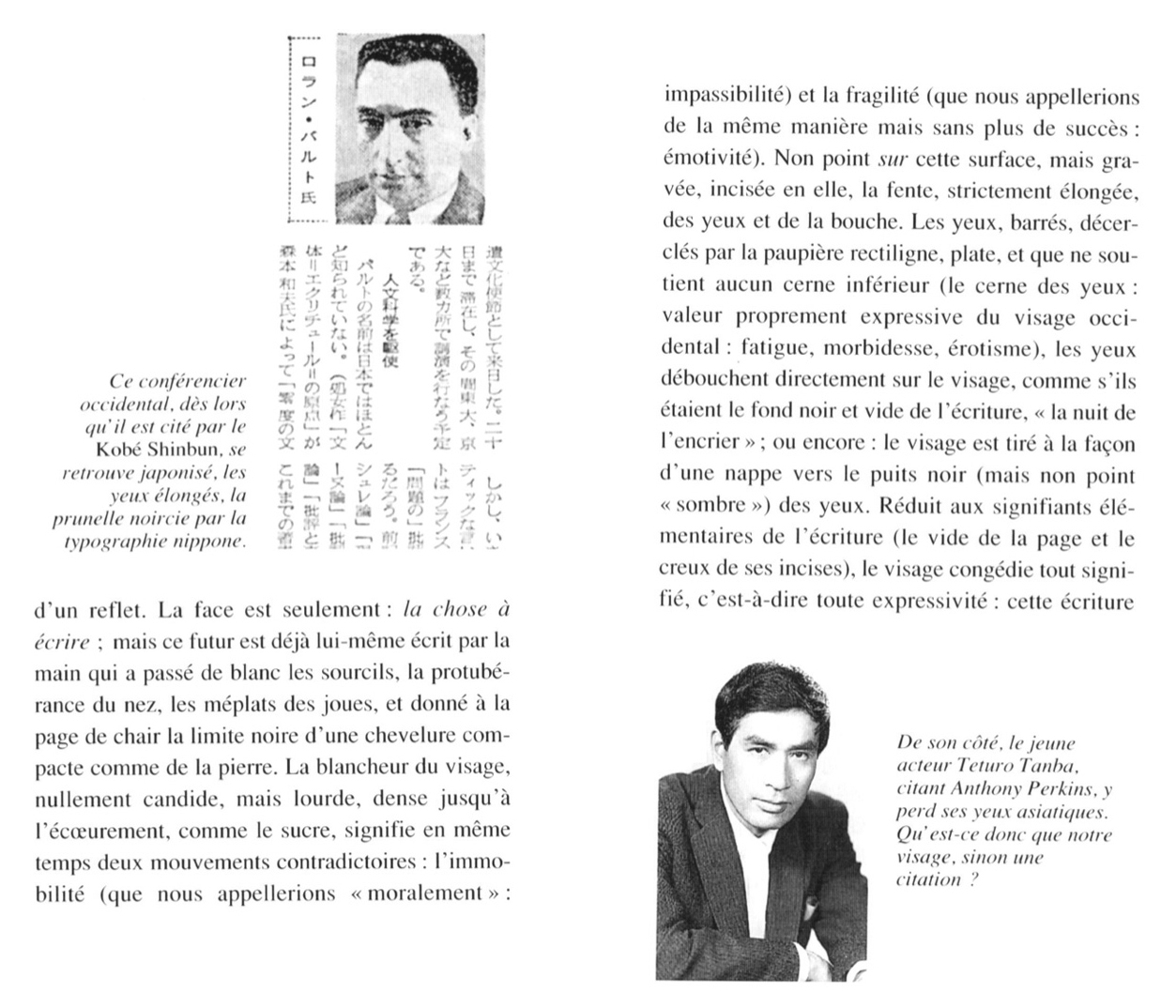

45Barthes, dans L’Empire des signes, s’était lui aussi représenté, sans se nommer, à travers une coupure de journal japonais qui présente l’auteur sous le masque d’un « conférencier occidental » qui « se retrouve japonisé, les yeux élongés, la prunelle noircie par la typographie nippone33 ». Son visage est en miroir de celui d’un acteur qui, lui, « perd ses yeux japonais »… Le texte qui complète les photographies et les légendes évoque quant à lui « la protubérance du nez »34 du conférencier occidental.

46Et dans le chapitre « La langue inconnue », Barthes évoque le zen japonais. On peut aussi mettre en regard toute une série de photographies de l’ouvrage de Barthes avec l’ouvrage de Bellatín pour constater l’emprise des signes de l’un sur l’autre. Une véritable translation de formes et d’images semble avoir lieu entre les deux œuvres.

47L’Empire des signes s’ouvrait sur cette déclaration :

Le texte ne « commente » pas les images. Les images n’« illustrent » pas le texte : chacune a été seulement pour moi le départ d’une sorte de vacillement visuel, analogue peut-être à cette perte de sens que le Zen appelle un satori ; texte et image, dans leur entrelacs, veulent assurer la circulation, l’échange de ces signifiants : le corps, le visage, l’écriture, et y lire le recul des signes.35

48Puis Barthes complétait un peu plus loin :

L’auteur n’a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire : le Japon l’a étoilé d’éclairs multiples ; ou mieux encore : le Japon l’a mis en situation d’écriture. Cette situation est celle-là même où s’opère un certain ébranlement de la personne, un renversement des anciennes lectures, une secousse du sens, déchiré, exténué jusqu’à son vide insubstituable, sans que l’objet cesse jamais d’être signifiant, désirable. L’écriture est en somme, à sa manière, un satori : le satori (l’événement Zen) est un séisme plus ou moins fort (nullement solennel) qui fait vaciller la connaissance, le sujet : il opère un vide de parole. Et c’est aussi un vide de parole qui constitue l’écriture ; c’est de ce vide que partent les traits dont le Zen, dans l’exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence36.

L’anacyclique et le revers des mots : le nez et le zen

49Si les images se dédoublent dans le texte de Bellatín jusqu’à dialoguer avec les photographies des ouvrages de Barthes, la langue est elle-même double et prise parfois à revers. Pourquoi ce jeune homme Nagaoka Shiki, passionné de littérature, de traduction et de photographie, traverse-t-il une crise mystique qui le mène au monastère bouddhiste d’Ike-no-wo ? « On ne connaît pas de source sûre les raisons qui l’avaient poussé à prendre une telle décision » nous dit le texte. Pour la sœur de Nagoaka : « il avait besoin d’un espace mystique lui donnant l’impression de renaître37. » Mais le narrateur anonyme ajoute et corrige aussitôt : « Mais elle ne semble avoir tenu compte ni des recherches de Nagaoka Shiki au sujet des langues apprises ni de son étude des littératures ancestrales38. » L’indice délivré est d’importance : il y a une raison linguistique et littéraire au départ du personnage pour le monastère bouddhiste. Satori ! Eurêka ! Tout s’éclaire quand on apprend à voir les mots et plus seulement à les lire. La raison tient au jeu de la lettre et de la traduction : c’est que le rapport entre le bouddhisme zen et le nez est un rapport de miroir linguistique. Dans la réversibilité de l’ordre des lettres et des langues, on peut passer du nez au zen. Ce que Barthes fait avec l’imaginaire du zen, Bellatín le fait et le poursuit, en traduction parodique, avec l’imaginaire du nez.

50On comprend mieux alors que le vrai nom de Nagaoka Shiki soit Naigu Zenchi39, en fidélité aux deux hypotextes (dans le récit « Le nez » d’Akutagawa Rynosuke le personnage principal porte le nom de Zenki Naigu, et dans le conte médiéval il se nommait Zenchin Naigu), mais aussi en raison de ce patronyme qui fait apparaître dans les lettres du zen celles, en français, du nez. Renommer Naigu Zenchi en Nagaoka Shiki, c’est de nouveau barrer le nez, à l’image de la photographie qui présente le portrait du personnage avec le nez arraché. Ici l’usage de la pseudonymie permet de faire du nez un « masque qui se pointe du doigt », selon l’expression barthésienne : en faisant disparaître les lettres du zen (en espagnol) en même temps que l’image du nez (sur la photographie), le dispositif photo-textuel de Bellatín joue à plein sur les jeux de traduction et d’intermédialité. Bellatín, en insistant dans son récit sur l’idée d’un texte en traduction précédant l’original40, indique qu’un jeu de mot en traduction, ici en français, entre le nez et le zen, précède l’écriture de son texte. Tout se passe comme si Bellatín lui-même écrivait à la manière de son personnage de fiction, c’est-à-dire à partir d’une langue étrangère, puis dans sa langue maternelle. Comme si la « nariz » était pensée d’abord comme un « nez » français, dans la langue de Barthes qui permet si facilement de glisser du zen au nez. Il faut du flair pour bien lire. Et il faut parfois traduire avant d’écrire. Il y a bien un sens à lire Bellatín depuis le français, depuis la langue traduite et non depuis l’original, certaines ruses du texte s’éclairant précisément par le jeu des langues. L’anticipation de la traduction construit ici l’original.

51Dans un « délire nocturne » que Nagaoka Shiki vit au monastère bouddhiste zen, le personnage :

[…] affirma avoir vu, flottant dans l’obscurité de sa cellule, des idéogrammes orientaux et des lettres occidentales. Le summum fut le moment où avec les lettres se formaient des idées et avec les idéogrammes des descriptions41.

52On comprend mieux le fait que le nez hors du commun du personnage soit vu au monastère « comme un symbole d’idées étrangères. » Ce n’est pas seulement que les Occidentaux ont de plus grands nez que les Japonais, c’est que le nez de Nagaoka Shiki est bel et bien un organe et un signifiant pris dans des jeux de fiction de traduction.

53Souvenons-nous qu’une des prothèses de Bellatín prend la forme d’un trace-courbe que l’on appelle un French curve, comme si le rapport entre le nez et le zen était textuellement et linguistiquement commandé par cette main remplacée par une French curve prothétique qui « courbe en français » le texte original, comme le corps de l’auteur se prolonge dans ses corps prothétiques étrangers. Qu’un texte écrit en espagnol anticipe un jeu de mots en français sur le nez et le zen japonais, voilà la signature d’une main qui opère en French curve, en courbant la langue originale espagnole en français.

54Il y a donc un jeu matriciel sur un anacyclique42 en traduction, nez / zen, dans le récit de Bellatín. La réversibilité et le double sont bien aussi des motifs de la photographie. Au point de vue narratif, le thème du nez est bien en rapport avec le zen du bouddhisme : la sortie du monastère correspond précisément à la fin des descriptions d’un nez ou de toute autre particularité physique dans l’œuvre de Nagaoka Shiki. Quitter le monastère zen, c’est quitter aussi la question du nez.

55Ce jeu de mot sur le nez et le zen apparaît déjà dans une œuvre de Jean Genet, dans Un captif amoureux, lors d’un vol en avion pour le Japon.

Le soulagement fut presque immédiat : tout irait bien puisque la délivrance commençait par une nasarde à la bienséance. A partir d’une esthétique déliée se dissolvait une morale pesante. J’ignorais le zen et j’ignore pourquoi j’écris cette phrase43.

56Cette « esthétique déliée » dont parle le narrateur genetien est celle qui permet d’inscrire le mot « zen », romanisation d’un terme asiatique, comme le revers du « nez » de cette « nasarde à la bienséance44. »

57Si Genet (jeu-nez) a pu jouer sur le nez et le zen, on peut aussi penser au mode de lecture nasal proposé par le grand-père hongrois de Leopold Bloom. Dans Ulysses, James Joyce met en scène Lipoti Virag, grand-père juif hongrois de Leopold Bloom qui a la particularité de lire les textes de très près, son nez luisant, son « nez de lampyre » (« his glowworm’s nose »), suivant les lignes du texte qu’il lit, à savoir les rouleaux de la Torah qu’il faut bien évidemment lire de droite à gauche. On passe de l’empire des signes au nez de lampyre. Ce jeu sur la réversibilité du sens de lecture est aussi un jeu sur la réversibilité des langues et la traduction : Virag, le patronyme du grand-père de Bloom, signifie « fleur » en hongrois. L’apparition du grand-père de Bloom (« Granpapachi »45) dans le chapitre Circé, avec ses rouleaux de la Torah sous le bras, illustre ce mode de lecture à l’envers, lecture dans laquelle tous les organes sont convoqués (pas seulement l’œil, mais aussi l’oreille, le doigt, et ici le nez : lecture dans tous les sens et de tous les sens, lecture au flair, lecture à l’œil, lecture synesthésique) : « He unrolls his parchment rapidly and reads, his glowworm’s nose running backwards over the letters which he claws46. » Lipoti Virag, coiffé de son pschent, est dit « basilicogrammate »47 dans le texte joycien, terme qui désigne la fonction de scribe dans l’antiquité égyptienne, le secrétaire royal du nomarque (sorte de préfet). Il s’agit de lire la lettre comme des hiéroglyphes, comme une image réversible, afin de lire en plusieurs langues en même temps.

58D’une certaine manière, avec ce jeu de mot matriciel sur le zen et le nez, Bellatín poursuit les excentricités joyciennes et genetiennes en prolongeant une pratique d’écriture qui mine la langue originale par des jeux de traduction. Et si Jean Genet et Mario Bellatín ont des airs de famille par leurs ressemblances physiques, Nagaoka Shiki a quant à lui les mêmes lectures que Genet : tous deux sont de grands lecteurs de Marcel Proust. Et avec Proust, le mystère des ruses intertextuelles et intersémiotiques se poursuit.

Proust et les signes. La langue inconnue « devinée » : la ruse de l’intertexte

59En effet, dès le début du récit, le lecteur apprend que Nagaoka Shiki a eu comme projet d’écrire :

[…] une version nationale de la Recherche du temps perdu de l’écrivain français Marcel Proust. Détail intéressant : les personnages principaux arboraient tous des nez hors du commun et ces appendices étaient à maintes reprises nommés. On sait qu’il confia un jour à sa sœur que, à peine eut-il remarqué la ressemblance avec l’œuvre de Proust, il sombra dans un état proche de la démence48.

60L’amour et l’identification de Nagaokoa Shiki pour Proust thématise le goût de l’auteur pour la langue française autant que les amours homosexuelles qui forment une autre trame narrative, celle du scandale avec le serviteur sur laquelle nous n’insistons pas ici. Proust, c’est évidemment l’auteur de cette phrase devenue si célèbre notamment par les commentaires qu’en a livrés Deleuze dans Critique et clinique :

Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux.49

61On comprend que Proust soit un modèle pour Nagaoka Shiki, au point que ce dernier rédige son ultime ouvrage dans une langue inconnue, avatar maximal de cette « sorte de langue étrangère » dans laquelle les beaux livres sont rédigés. Mais derrière Proust et derrière l’ouvrage intraduisible de Nagaoka Shiki, il semble qu’il y ait encore un ultime intertexte qui permet d’éclairer les énigmes du récit de Bellatín, intertexte étrangement ignoré par la critique.

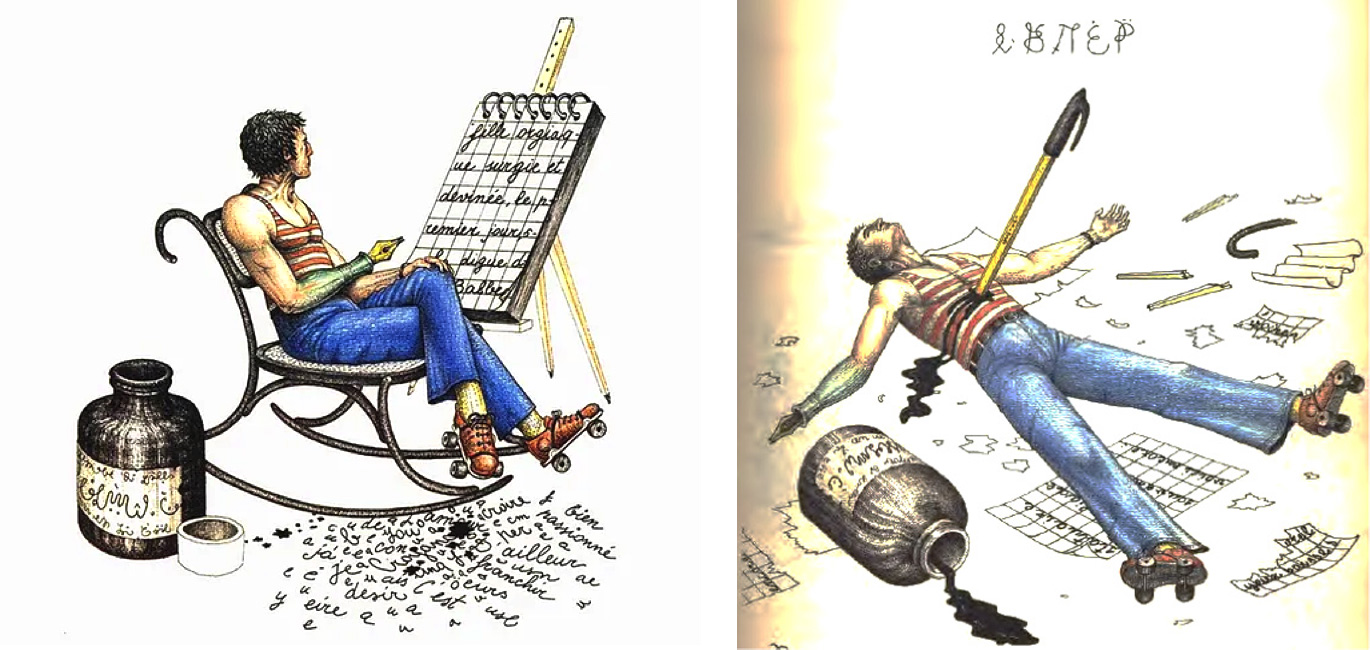

62Le livre rédigé en langue inconnue qui donne du fil à retordre à ses commentateurs universitaires, ce livre dont le titre est fourni par cet idéogramme imaginaire représentant une sorte de double nez, ce livre de Nagaoka Shiki semble faire écho à ce qui est devenu récemment le paradigme de livre intraduisible, à savoir le Codex Seraphinianus (1981) de l’architecte italien Luigi Serafini50. Ce Codex Seraphinianus est d’ailleurs lui aussi tout à fait paradigmatique de l’intrication littéraire entre l’imaginaire de la traduction et les pratiques intermédiales51. Il se présente sous la forme d’une encyclopédie visuelle où chaque dessin reproduit ou imagine une connaissance zoologique, mécanique, botanique, minéralogique, technologique et extraterrestre, en constante métamorphose. Cet ouvrage mêle de superbes illustrations cryptiques (plus d’un millier) accolées à un texte indéchiffrable écrit en pseudo-alphabet imaginaire pour une pseudo-encyclopédie d’un monde fictif. Ce livre illisible et intraduisible, à voir plus qu’à lire, fait apparaître en un seul endroit une citation, lisible, en français. Luigi Serafini a en effet laissé une seule et unique brèche dans deux pages contiguës du livre, qui est peut-être une clef pour comprendre son intention : il s’agit d’un homme, figure d’auteur, assis près d’un encrier géant dans un rocking-chair et chaussé de patins à roulettes, qui regarde une page de carnet installée sur un chevalet sur laquelle on peut lire quelques mots français en écriture cursive : « Fille orgiaque surgie et devinée, le premier jour sur la digue de Balbec. » Les proustiens auront reconnu la description d’Albertine dans Albertine disparue.

63L’image en miroir de cette illustration présente ce même personnage d’auteur mort, un crayon transperçant son buste, le sang coulant noir comme l’encre de l’encrier renversé, comme si l’apparition d’une langue reconnaissable et lisible produisait la mort de l’auteur.

64La syllabe au centre de la citation proustienne, c’est encore un « -né », celui de « devinée », pied-de-nez aux différents nez de fiction. Et comme on peut le remarquer, la figure d’auteur dans l’ouvrage de Serafini porte une prothèse au bras droit, une prothèse en forme de stylo plume. Bellatin a vu sa propre image dans le livre de Serafini, et il nous fait deviner ses propres pieds-de-nez linguistiques et intersémiotiques dans les aventures de Nagaoka Shiki.

Notes

1 Ph. Kaenel, « La caricature « orientale » désoriente : transferts et dialogues », dans Extrême-Orient Extrême-Occident, 2023/1, n°46, pp. 243-254. L’exposition organisée par Barbara Cassin au MUCEM en 2016 présentait aussi la statue d’un caravanier étranger de la période Tang qui représente l’étranger avec un long nez. Voir : Après Babel, traduire, Arles / Marseille, Actes Sud / MUCEM, 2016, p. 45.

2 Diego Vecchio a bien montré comment Bellatín insiste sur la place du corps de l’écrivain dans l’exercice de la biographie imaginaire. En rappelant le corps, Bellatín se détacherait ainsi du Pierre Ménard auteur du Quichotte de Borgès (qui n’est que spéculations, et oubli du corps de l’écrivain, c’est-à-dire de ce qui se voit et peut se photographier). Voir : D. Vecchio, « Bellatín ou le corps à corps de la fiction », dans La femelle du requin, n°33, automne 2009.

3 Voir : D. Martens, J-P. Montier, A. Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie. Formes, usages, enjeux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

4 S. Steinberg, « To Begin Writing: Bellatín, Reunited », dans Journal of Latin American Cultural Studies, 20-2, 2011, pp. 105-120.

5 G. Camenen, « Les étranges texte-images de Mario Bellatin - Fiction biographique et photographie », actes du colloque « Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités », sous la dir. de P. Edwards ; V. Lavoie ; J-P. Montier ; NYU, Paris, 26 & 27 octobre 2012, publié sur Phlit le 24/06/2013. Url de référence : http://phlit.org/press/?p=1995

6 Voir le livre tiré de ce happening : M. Bellatín, J. Volpi, Escritores duplicados: narradores mexicanos en Paris / Double d’écrivains : narrateurs mexicains à Paris, Paris, Landucci Editores, 2003.

7 Ruynosuke Akutagawa (1892-1927) est un écrivain japonais qui a écrit des formes courtes, des contes. Il a bien écrit un ouvrage intitulé Le Nez (1916) qui est une farce autour d’un aumônier affublé d’un nez surdimensionné. Las de cette difformité il ne pense qu’au moyen de le raccourcir. Court et extrêmement bien construit, le texte fait réfléchir sur la dictature de l’apparence. Ruynosuke Akutagawa a aussi écrit des haïkus sous le pseudonyme de Gaki.

8 M. Bellatín, Shiki Nagaoka : un nez de fiction, trad. André Gabastou, Passage du nord/ouest, 2004, p. 11.

9 M. Bellatín, op. cit., pp. 11-12. « Cuando cumplió quince años de edad, Nagoaka Shiki comenzó a estudiar lenguas extranjeras. En un período asombrosamente corto logró dominarlas con una destreza admirable. Redactaba entonces sus textos literarios en inglés o francés para luego pasarlos a su lengua materna. De ese mode consiguió que todo lo que saliera de su pluma pareciera une traducción. Años más tarde logró poner por escrito las ideas que sustentaron ese ejercicio. En su ensayo Tratado de la lengua vigilada, aparecido tardíamente el año de 1962 en Fuguya Press, afirma que únicamente por medio de la lectura de textos traducidos puede hacerse evidente la real esencia de lo literario que, de ninguna manera, como algunos estudiosos afirman, está en el lenguaje. Sólo haciendo circular lors relatos de una caligrafía occidental a ideogramas tradicionales, es posible conocer las verdaderas posibilidades artísticas de cualquier obra. Extrañamente, pese a pese aparente apego a las lenguas foráneas, Nagaoka Shiki en ningún momento dejó translucir en su trabajo la mínima infulencia de literaturas ajenas. En cada uno de sus textos fue extremadamente fiel a las líneas narrativas proprias de su estirpe. Esa devoción sin límites a las prácticas ancestrales, aunque adaptadas a su sistema particular, lo convirtió en un autor poco común en una época en que la gran mayoría de artistas parecía deslumbrada por la recién descubiertas formas de expresión extranjeras. », Op. cit., pp. 13-14.

10 G. Genette, Mimologiques. Voyage en Cratylie, Seuil, 1976.

11 C’est la ville qui sert de cadre au conte de Ruynosuke Akutagawa Le nez (1916).

12 M. Bellatín, op. cit., p. 20. « obsesionado por las relaciones entre lenguaje, fotografía y literatura. » (p. 21)

13 M. Bellatín, op. cit., p. 14. « la popularizacíon de la técnica fotográfica. Le impresionó comprobar que algo tan misterioso y poseedor de tantas potencialidades narrativas, se hubiera convertido en una afición de uso doméstico. » (p. 16)

14 M. Bellatín, op. cit., p. 14. « Años después se supo que su interés sólo tenía que ver con su temprana pasión por lo literario. Consideraba un privilegio contar con imágenes visuales enteras, que de algún modo reproducían al instante lo que las palabras y los ideogramas tardaban tanto en representar. Asistió muchas veces al único estudio fotográfico de la zona, situado en el centro del pequeño cantón anexo a la península en la que había nacido. » (p. 15)

15 M. Bellatín, op. cit., p. 24. « Al cabo de un año de ver impresión tras impresión, pensó en escribir un libro cuyo tema se relacionara precisamente con el gran número de fotografías que vio pasar delante de sus ojos. Demoró algunos años tratando de justificar artísticamente ese proyecto. Halló cierta clave, que no lo convenció del todo pero que significó un buen comienzo, indagando en el sentido original de los populares tankas, poemas atávicos sumamente parcos. Así como los tankas buscaban reunir la naturaleza circundante en un todo artístico, Nagaoka Shiki pretendía trabajar tambíen en la creación de un compendio abordando las imágenes que le ofrecía une naturaleza que antes hubiese pasado por la mirada de un fotógrafo. » (pp. 24-25)

16 M. Bellatín, op. cit., p. 25. « une infinidad de cuartos de baño. » (p. 26)

17 M. Bellatín, op. cit., p. 27. « Habló también de las características que tendrían las cámaras fotográficas de haber sido un invento oriental. » (p. 27)

18 M. Bellatín, op. cit., p. 28. « se dedicó a trazar una serie de proyectos con los que intentó entrelazar sus ideas acerca de los ideogramas, las palabras, la necesidad de traducir los textos de una lengua a otra para que se apreciara el verdadero carácter literario de las obras, y su redescubrimiento de la fotografía. » (p. 28)

19 M. Bellatín, op. cit., p. 32. « Estos tres escritores Juan Rulfo, José María Arguedas y Nagaoka Shiki estuvieron de acuerdo, cada uno por su lado, en que la fotografía narrativa intenta realmente establecer un nuevo tipo de medio alterno a la palabra escrita y que quizá aquella sea la forma en que sean concebidos los libros en el futuro. » (pp. 31-32)

20 N. Martinière, Figures du double. Du personnage au texte, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

21 M. Bellatín, op. cit., p. 33. « En sus años finales Nagaoka Shiki escribió un libro que para muchos es fundamental. Lamentablemente no está redactado en ninguna lengua conocida. » (p. 33)

22 A. Blavier, Les fous littéraires [1982], Ed. des cendres, 2001.

23 M. Bellatín, op. cit., p. 35. « […] se cree que cuando se consiga traducir a un idioma determinado su libro fundamental, cuyo título es igualmente intraducible y hasta ahora sólo conocido con un símbolo, se resolverá de una vez por todas el enigma que representa dentro del campo académico la obra de Nagaoka Shiki. » (pp. 34-35)

24 M. Bellatín, op. cit., pp. 40-41. « Que el último libro de Nagaoka Shiki no se pueda traducir no es impedimento para su circulación, pues lleva varias ediciones publicadas. No sólo se ha editado en su país sino también en el extranjero. Cuando la hermana le preguntó de qué trataba, el escritor dijo que era un bello ensayo sobre las relaciones entre la escritura y los defectos físicos. De cómo la literatura que de allí surge debe distanciarse de la realidad apelando al lenguaje, en este caso al no-lenguaje. » (p. 39)

25 M. Bellatín, op. cit., p. 41. « la clave para la traduccíon del libro que se conoce sólo con un símbolo. » (p. 39)

26 D. Vecchio, « Bellatin ou le corps à corps de la fiction », op. cit.

27 M. Bellatín, op. cit., p. 9. « Lo extraño del físico de Nagaoka Shiki, evidenciado en la presencia de una nariz descomunal, hizo que fuera considerado un personaje de ficción. » (p. 11).

28 M. Bellatín, op. cit., p. 14. « Se hizo tomar une gran cantidad de fotos en distintas situaciones, e incluso invitó en más de una ocasión al sirviente, que luego lo acusó, para que se fotografiasen juntos. Lamentablemente esas fotos también han desaparecido. Sólo se conservan en el archivo del estudio algunas placas en las que Nagaoka Shiki aparece sin compañia. » (pp. 15-16)

29 R. Barthes, Roland Barthes, Seuil, coll. « Ecrivains de toujours », 1975.

30 Texte de présentation d’une conférence donnée par Tiphaine Samoyault, « Les langues étrangères de Roland Barthes », à l’occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes, le 12 novembre 2015 à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

31 M. Bellatín, op. cit., p. 37. « Cuando esos diarios aparecieron publicados en Francia, algunos intelectuales formaron al poco tiempo un grupo autodenominado los Nagaokistas, quienes a manera de pasatiempo tratan de encontrar alguna lógica a la obra de Nagaoka Shiki. » (p. 36)

32 M. Bellatín, op. cit., p. 43. « analizando textos de extrañas porcedencias » ; « había hallado la clave del libro intraducible de Nagaoka Shiki » ; « la importancia de traducir y retraducir los textos » (p. 41)

33 R. Barthes, L’empire des signes, Skira, « Les sentiers de la création », 1970, p. 124.

34 R. Barthes, op. cit., p. 125.

35 R. Barthes, op. cit., p. 11.

36 R. Barthes, op. cit., p. 14.

37 M. Bellatín, op. cit., p. 12. « No se conocen con certeza las razones que lo llevaron a tomar tal decsión. » ; « necesitaba un espacio místico que le produjera la sensación de un nuevo nacimiento. » (p. 14)

38 M. Bellatín, op. cit., p. 12. « Pero la hermana parece no haber tomado en cuenta ni les pesquisas de Nagoaka Shiki con respecto a las lenguas aprendidas, ni el estudio que realizó de las literaturas ancestrales. » (p. 14)

39 La première photo de la série est un double portrait des parents du personnage : Zenchi Fukuda et Zenchi Sachiko (p. 49).

40 La fiction de Bellatin s’amuse aussi à inverser chronologiquement l’original et son pastiche ou sa reprise : « Si nous considérons Le Nez de Rynosuke Akutagawa comme un récit inspiré par la vie de notre auteur (…) » (p. 16).

41 M. Bellatín, op. cit., p. 18. « En su delirio nocturno aseguró haber visto, flotando en la oscuridad de su celda, ideogramas orientales y letras de Occidente. El clímax llegaba cuando con las letras se formaban ideas y con los ideogramas descripciones. » (p.19) La suite, l’incendie évité de peu, rappelle l’incendie de la bibliothèque de Le Nom de la Rose d’Umberto Eco. Voir aussi la photo p. 58.

42 Un anacyclique est un mot ou phrase que l’on peut lire dans le sens normal de lecture ou dans le sens inverse. Le palindrome est un cas particulier d’anacyclique où l'ordre des lettres est le même quel que soit le sens de lecture ; dans le cas général, l’anacyclique a l'ordre inversé selon le sens de lecture. Par définition, un anacyclique est une anagramme.

43 J. Genet, Un Captif amoureux, Gallimard, 1986, p. 78-79.

44 La complexité poétique de l’écriture de Genet joue sur les images du bouddhisme zen (posture assise du zazen qui est une autre « bien-séance », médiation silencieuse comme délivrance de la morale pesante) et sur l’iconicité alphabétique de la langue qui permet de tisser une poétique entre plusieurs langues et dans la réversibilité de l’ordre des lettres. La scène se passe dans un avion, lieu du transport rapide. Genet (Je-nez) a la langue française dans le nez : son « esthétique déliée » du zen est un délire de la lettre. La « nasarde à la bienséance », cette chiquenaude sur le nez de la politesse, cette chicane ou ce pied-de-nez fait à la langue, aboutit à la dissolution d’une morale pesante qui serait aussi la pesante idéologie de la langue nationale et de l’impératif du monolinguisme. Toute la poétique genetienne dramatise la dissolution de la morale dans le geste d’une dissolution de la lettre « française ».

45 J. Joyce, Ulysses [1922], London, Penguin Books, 1992, p. 751.

46 J. Joyce, op. cit. p. 632. J. Joyce, Ulysse, trad. Jacques Aubert, Pascal Bataillard, Michel Cusin, Sylvie Doizelet, Patrick Drevet, Stuart Gilbert, Bernard Hœpffner, Valery Larbaud, Auguste Morel, Tiphaine Samoyault, Marie-Danièle Vors, Paris, Gallimard, 2004. « Il déroule rapidement son parchemin et lit, son nez de lampyre courant à l’envers sur les lettres qu’il égratigne. » (p. 757.)

47 J. Joyce, op. cit. p. 628 (p. 751. pour la traduction).

48 M. Bellatín, op. cit., p. 16-17. « […] una versión nacional de La búsqueda del tiempo perdido del escritor francés Marcel Proust. Como detalle interesante cabe mencionar que los personajes principales ostentaban todos narices fuera de la común, y que esos apéndices eran nombrados una y otra vez. Se sabe que en une ocasión le confesó a su hermana que apenas advirtió la semejanza con la obra de Proust cayó en un estado cercano a la demencia. » (p.18)

49 M. Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971, p. 299.

50 L. Serafini, Codex Seraphinianus, Franco Maria Ricci, 1981.

51 Luigi Serafini présente au MACRO de Rome en 2024 une installation intitulée Una casa ontologica. Cette installation est pensée comme est une œuvre élargie, un espace dans lequel Serafini a créé un méta-portrait qui transporte son attitude imaginative dans le musée à travers le remaniement des intérieurs de sa maison romaine. Réalisée comme un énorme Codex Seraphinianus tridimensionnel et suspendue entre une scénographie onirique dans un langage indéchiffrable et une architecture géométrique de catalogage, la maison de l’artiste témoigne de près de 40 ans de vie et de travail, un témoignage qui risque de disparaître en raison d’une expulsion. L’exposition rassemble une sélection de la production éclectique de Luigi Serafini, allant de la sculpture au design d’objets quotidiens, du dessin à main levée à la photographie, des publications à l’invention de langues.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Mathias Verger

Mathias Verger est maître de conférences en Littérature comparée à l’Université Paris VIII Saint-Denis. Ses recherches portent sur la traduction, l’imaginaire des langues, l’écologie des langues littéraires et les langues minorées.

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)