- Accueil

- > Revue électronique

- > L’original en question. Langues et traduction en c ...

- > « Transposer / traduire » chez Jacques Roubaud : de la traduction à l’image du texte

« Transposer / traduire » chez Jacques Roubaud : de la traduction à l’image du texte

Par Margaux Coquelle-Roëhm

Publication en ligne le 27 août 2025

Résumé

Jacques Roubaud a été un infatigable traducteur, des troubadours à la poésie objectiviste américaine, des grandes anthologies japonaises médiévales à la Bible. La réflexion sur « l’opération traduisante » (Robel) participe de la conception mouvante de l’objet-poème qui est la sienne. La traduction est une des pratiques qui a permis de réfléchir la mise en espace du poème, cette dernière visant à rendre compte de certaines singularités du texte-source. Le poète élabore des stratégies compensatoires graphiques et spatiales liées au changement de système d’écriture. La traduction s’accompagne ainsi de transferts sémiotiques. L’espace graphique est le lieu d’une réflexion sur l’activité traductive. En retour, cette dernière participe d’une attention portée à la matérialité textuelle et au support d’écriture1. Ainsi, il s’agira de mesurer l’empreinte de l’activité de traduction sur la conception d’une « image du texte » et les effets de sémantisme visuel permis par le dispositif graphique.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

« Transposer / traduire » chez Jacques Roubaud : de la traduction à l’image du texte (version PDF) (application/pdf – 1,2M)

Texte intégral

1« Toujours traduisant2 » : Jacques Roubaud fut un infatigable traducteur – des troubadours3 à la poésie objectiviste américaine4, des grandes anthologies japonaises médiévales5 à la Bible. La constitution d’anthologies, corollaire des expériences traductives, répond chez lui à plusieurs intentions : rééquilibrage de zones de savoir, désir de sauvegarde et de passation mémorielle6. Il s’agit aussi de puiser ailleurs les conditions d’une refondation des possibles du vers. La réflexion sur « l’opération traduisante7 » participe de la conception mouvante de l’objet-poème qui est celle de Roubaud.

2Cette pratique lui a permis de réfléchir à la mise en espace du poème afin de rendre compte de certaines singularités du texte-source (rythme, mètre, qualification du vers). Roubaud établit un lien direct entre le diagnostic mallarméen de la « Crise de vers », sa réplique dans le champ contemporain et le choix d’y répondre « du côté de la forme8 » et de la « poésie dans la page9 ». Nourrie par les expériences de traduction, la mise en espace établit des effets de référence visuelle à des formes dites fixes, que nous proposons de désigner sous l’expression de traduction spatiale.

3Parmi les différents « débats » mis en relief par Sibylle Krämer dans son article « Entre discursivité et iconicité, un nouveau regard sur les écritures », nous pouvons retenir le « rôle des écritures non alphabétiques et non-européennes » dans l’appréhension multidimensionnelle de l’espace graphique. Les « éléments idéographiques » comporteraient des « marqueurs graphiques » spécifiques ne trouvant aucune correspondance stricte dans la représentation orale de la langue. Il nous faut donc tenir compte de « l’égalité entre linguistique et iconicité ». Il y aurait une intrication étroite entre langue et image graphique du texte, « entre “dire” et “montrer” dans les écritures ». L’agencement spatial serait en lui-même porteur de sens. Le concept de « visualité » (Schriftbildlichkeit) fait de la représentation de la langue un « hybride de langue et d’image10 ».

4Chez Roubaud, la traduction s’accompagne de transferts sémiotiques, afin de transposer le caractère visuel de l’idéogramme dans l’espace du poème. L’espace graphique est le lieu d’une réflexion sur l’activité traductive11. En retour, cette dernière participe d’une attention portée à la matérialité textuelle et au support d’écriture. Il s’agira de mesurer l’empreinte de cette activité sur « l’image du texte12 » et les effets de sémantisme visuel induits par l’espace du poème traduit.

Vers une théorie de la traduction généralisée

5Cette réflexion émerge dans les années 1970 sous l’influence conjointe des travaux du cercle Polivanov13 et du collectif Change, travaillant à offrir une définition élargie de l’opération traduisante dans une perspective comparatiste et contrastive. Le slaviste Léon Robel, qui a participé à ces travaux, défend l’idée que « rien n’est plus traductible que la poésie14 » : ce genre serait un objet indispensable pour élaborer une théorie de la traduction en général. D’une part, il affirme que « les variantes d’un texte, ses reformulations successives, peuvent être considérées comme des traductions internes, ce qui met en évidence le rôle essentiel de l’opération traduisante dans la création poétique15 ». D’autre part, il propose l’idée qu’« un texte doit être considéré comme l’ensemble de toutes ses traductions significativement différentes ». Roubaud reprendra ces propositions à son compte pour proposer un modèle de textualité fluide, incluant les traductions.

6Deux numéros de la revue Change consacrés à cette question ont paru successivement en 1973 et en 1974. Ils vont constituer pour Roubaud un véritable laboratoire d’expérimentation traductive. Cette activité occuperait en effet une place prépondérante dans le mouvement du change de forme16 – au centre des réflexions du collectif – et permettrait de faire émerger des « structures profondes sous-jacentes aux structures de surface17 ». Comme le souligne Jean-Pierre Faye :

Le détour par les procès « profonds » est nécessaire à l’opération traduisante, omniprésente dans tout acte de langage et dans tout rapport social. Il s’agit de constituer par ce principe – qu’un texte est l’ensemble de toutes ses traductions significativement différentes – une nouvelle théorie de la traduction. Celle-ci est, pour un texte, la mesure de sa créativité18.

7Le n° 14 (1973) est intitulé « Transformer, traduire », en écho à la visée mallarméenne. Le propos introductif offert par Léon Robel – initiateur du volume – est l’occasion de reformuler les linéaments de cette conception, prenant place dans une théorie générale du changement19. Il existerait un lien entre la traduction et la construction du sens, invitant à considérer « le procès même de génération des énoncés20 » : la poésie doit être « l’objet privilégié » et occupe une place au sommet de la hiérarchie des textes en fonction des « possibilités […] significativement différentes qu’ils offrent21 ». Cette théorie s’inscrit dans le courant transformationniste22, affirmant la nécessité d’une multiplicité de traductions pour parvenir à une pleine saisie du texte. Certaines transformations seraient de l’ordre de la « traduction interne », c’est-à-dire « dans la même langue avec d’autres moyens lexicaux ou grammaticaux23 ». La traduction serait dès lors un observatoire privilégié du processus de production des énoncés et partant, en ce qui concerne Roubaud, du texte en mouvance24.

8Cherchant à approcher « une définition formalisable de la forme du poème », Roubaud soulignera a posteriori qu’« un poème est le faisceau associé au préfaisceau de toutes ses traductions internes et externes25 ». Les variantes seraient à considérer « dynamiquement, comme les traces des phases successives d’une traduction interne qui pose et supprime les équivalences à différents niveaux, à mesure que s’écrit le texte26 ». Pour Robel, cette étape est toujours préalable. Elle correspond à ce que Jakobson nomme la traduction intralinguale qui, précédant l’interlinguale, « se doit d’être globale et non pas de privilégier certains niveaux […] au détriment d’autres27 ». En d’autres termes, « la polysémie du texte artistique doit être manifestée par la pluralité des traductions28 », ressortissant à différentes catégories (lexicales, grammaticales, etc.). La traduction poétique manifesterait « l’opération par laquelle on re-produit […] la structure profonde phonosémantique du poème original29 ». Cela reviendrait à « recréer un système d’équivalences qui prend en compte le sens global, obtenu par une première traduction (description intralinguistique) et à la mise en place des équivalences phono-sémantiques ensuite30 ». Elle nous permet d’envisager l’inscription graphique du poème à l’aune de cette pratique. Elle met également en lumière que toute traduction est une recréation, aspect fortement mis en valeur dans le reste du volume. Celui-ci est consacré à des variations ludiques d’inspiration oulipienne réalisées dans le cadre de l’atelier du cercle Polivanov, comme les traductions-extraction, traductions-retour, et traductions phoniques à partir du sonnet « Tombeau d’Edgar Poe » de Mallarmé, « traduisant en quatorze vers le sens de l’œuvre du poète qu’il avait traduit ». Il s’agissait de « mettre en évidence les types de traduction (interne et externe) applicables et la multiplicité des textes dans le texte31 ».

9Roubaud a étendu la thèse de Robel à la poésie, pour en tirer une définition de l’objet-poème. Il soulignait lors de la conférence inaugurale donnée aux Assises des Traducteurs à Arles en 1999, qu’« un poème s’identifie à l’ensemble structuré de ses états » et que « ses états traduits sont loin d’être une composante négligeable de sa définition même, dans la langue où ils sont d’abord composés, avant d’être traduits et retraduits sans cesse par lecteurs et auditeurs ». Ces derniers interviennent donc dans la prise en compte de la « collection32 » d’états qui constitue l’objet-poème en mouvance, y compris au sein d’une même langue ; ils en offriraient une « famille de variations possibles33 ». L’inscription spatiale participerait d’une conception élargie de la traduction :

Les changements dans un poème, dans chacune de ses quatre formes, sont des cas particuliers d’une notion générale de traduction. La traduction (de poésie) au sens ordinaire est un cas particulier de la traduction généralisée Il est impossible d’aborder sérieusement, techniquement, le problème des contraintes à envisager pour la traduction de langue à langue, si on ne tient pas compte de l’inévitable traduction interne que subit chaque poème, dans chacune de ses formes, dans toute son existence (tant qu’il n’est pas mort : mort en langue morte, mort d’être immobilisé dans l’une de ses formes externes ; mort, surtout, de n’être plus dans aucune tête)34.

10Déduisant cette hypothèse de la thèse de Léon Robel, Roubaud envisagera plus tard les variations du poème entre l’oral et l’écrit comme un phénomène de traduction. Il les place au sein d’un « quatuor de formes35 », pour proposer une saisie élargie de l’objet-poème : « la variabilité des formes externes [orale et écrite] doit inclure celle des langues dans lesquelles il est transporté. Les traductions font partie de l’objet-poème au sens large36 ». Autrement dit, traduire constituerait une opération de re-création tenant compte de la circulation du poème dans l’ensemble de ses états, notamment oraux et écrits.

11Le n° 19 de Change présente des exemples de « métatraductions et appropriations37 ». Cette pratique consiste à restituer une donnée dans la langue d’accueil, d’un point de vue métrique, rythmique ou visuel. L’autre contribution de Roubaud à ce volume est constituée par « Quelques méthodes anciennes et nouvelles de traduction à partir du français38 » correspondant aux « traductions internes » évoquées précédemment. Ces méthodes explorent des variantes d’inscription spatiale des poèmes prélevés et traduits. Selon Stéphane Baquey, elles manifesteraient la recherche d’une « solution formelle », la « redéfinition du vers étant possiblement à rechercher du côté de la traduction39 ». Ainsi, les gestes d’emprunt, d’appropriation et de remploi constitutifs de sa démarche poétique trouvent une manifestation graphique. Ils participent d’une réflexion sur le devenir du vers, visant à dépasser les apories du vers libre. Cet enjeu est au centre des préoccupations du poète, notamment au moment de la rédaction de La Vieillesse d’Alexandre40 (1978). Il y a donc un lien essentiel entre ces expériences traductives tenant compte du rythme, la requalification du vers et la disposition spatiale du poème.

Disposition et traduction rythmique

12Roubaud a été un fervent artisan du sonnet, tant dans sa pratique poétique inaugurée avec ϵ que dans ses analyses théoriques41. Cette forme européenne, dont les manifestations variables lui évoquent le nuage, le fascine pour sa capacité à traverser et s’adapter « à des langues, des siècles, des mètres d’une assez grande variabilité42 ». Elle a exercé une influence dans l’approche comparatiste adoptée dans le cadre du cercle Polivanov43, sur laquelle Roubaud reviendra dix ans plus tard dans la Description du projet :

Pour tenter de l’atteindre [la forme nuageuse du sonnet] une exploration de ses moments est nécessaire (prolongeant celle déjà faite pour la composition de ϵ) ; particulièrement attentive à ce qui bouge dans les franchissements des « frontières du dialecte » (Doderer), i.e. de son adoption dans une langue nouvelle […] L’intervention de la transformation-traduction est décisive44.

13L’approche diachronique adoptée permet d’explorer différents facteurs de variations, comme le mètre, la disposition en strophes, les données rythmiques. Durant cette même période, la découverte de la première lyrique japonaise médiévale45 et l’approfondissement du corpus des troubadours vont contribuer à cette réflexion. Les recherches menées au sein du collectif Change et du cercle Polivanov ont joué un grand rôle dans la prise en compte des enjeux rythmiques et graphiques de l’opération traduisante46, comprise en un sens étendu.

14Roubaud souhaitait « prolonger ces lectures rythmiques par des traductions rythmiques47 », autrement dit « préservant le rythme48 ». Après avoir mis en évidence le squelette rythmique du texte-source, cette méthode vise à le transposer dans la langue-cible. A posteriori, l’isomorphisme est apparu comme une impasse. Aux yeux du poète, « mieux vaut laisser la prosodie entièrement de côté plutôt que de massacrer le subtil échafaudage rythmique49 ». Face à cette « aporie métrique », Abigail Lang remarque que « dans Mono no Aware, La Chasse au Snark50, Qohélet et le psaume 4151, Roubaud fait pareillement appel à des dispositions strophiques ou typographiques inventives pour manifester une dimension rythmique de l’original52 ».

15Ces réflexions théoriques font écho à l’élaboration de l’anthologie bilingue Les Troubadours, parue en 1971 et qui connut un nouveau tirage en 1980. Dans son introduction, Roubaud justifie son choix de présentation des textes, qui s’inscrit à l’encontre de la plupart des éditions critiques jugées peu satisfaisantes – notamment quant à la « présentation matérielle des textes sur la page ». Il a donc transposé la disposition adoptée par le manuscrit C, qui se retrouve dans d’autres manuscrits :

Chaque texte est divisé en coblas ; chaque cobla commence par une majuscule, on va à la ligne à la fin de chaque cobla. À l’intérieur d’une strophe, la seule ponctuation est celle de la fin des vers, qui est marquée par un point. Les noms propres (mais pas le début ordinaire des vers) ont une majuscule. Cette disposition, qui « transporte » une donnée, que nous pensons poétiquement importante, du texte écrit, des manuscrits, présente aussi l’avantage de ne pas figer une interprétation syntaxique et rythmique (comme le fait la ponctuation ordinaire de l’imprimé) et laisse toute son importance à la pause métrique en fin de vers ou de strophe. La version française qui suit le texte occitan est disposée semblablement, avec des blancs entre les vers au lieu des points53.

16Roubaud tient compte de l’importance fondamentale de la disposition et de la division textuelle du manuscrit. Les blancs adoptés pour la version française jouent un triple rôle de délimitation des vers, de marqueur rythmique et métrique, puis de relais de la ponctuation noire du texte-source.

17Toutefois, Roubaud n’a pas privilégié les « invariants rythmiques » que constituent les vers métriques, écartant la traduction informative, lourdement paraphrastique. La dimension « informative » est privilégiée dans la canso de « Noigandres » d’Arnaut Daniel, qui est escortée d’une fiche technique. Une telle tentative présente le même souci érudit d’offrir une présentation conforme aux manuscrits : « chaque strophe, isolée, commence par une majuscule et les fins de vers sont marquées par des points. Il n’y a pas d’autre ponctuation ». Prenant pour « unité de traduction » le vers, il ne respecte pas « les contraintes métriques et rythmiques de l’original54 ». Les vers y sont séparés par des blancs, selon un marquage typographique et non métrique. La page privilégie une présentation synoptique qui laisse place à la « poussière d’informations » entre l’original et la traduction informative, au « nuage55 » des variantes. Elle entrelace l’occitan ancien et les essais de traduction française – manifestant graphiquement le faisceau de tous ses états, dont ceux traduits. Elle devient le lieu du montage du sens, élaboré dans une circulation entre les différentes composantes. On voit ainsi le lien étroit établi entre traduction, rythme, mise en espace et mémoire56 : « la traduction poétique participe de la mise en mémoire de la langue par la poésie ; par exemple l’emprunt d’un système de vers d’une autre langue57 ».

18La pratique traductive a donc contribué à la réflexion autour d’une redéfinition du vers qui ne prendrait pas uniquement en compte la dimension métrique. La pluralité des traductions s’avère nécessaire pour rendre compte des multiples dimensions de l’objet-poème. En particulier, il s’agirait de proposer des solutions pour rendre compte de la dimension visuelle et rythmique du poème, la re-disposition s’avérant tout autant un transport de données qu’une re-création.

Stratégies de compensations graphiques et spatiales

19Nous avons souligné la dimension créatrice sous-tendue par le courant transformationniste décrit plus haut. Le poète, essayiste et traducteur brésilien Haroldo de Campos a ainsi défendu le principe d’isomorphisme, visant à ce que « le texte traduit soit en conformité avec l’original, voire s’y substitue58 » dans la langue d’arrivée. La traduction doit selon lui remplir trois fonctions : « lecture, critique et recréation poétique59 ». Il s’agit des trois visées défendues par Ezra Pound selon des transformations que l’on pourrait qualifier de rajeunissantes (c’est ainsi qu’est traduite l’affirmation « make it new » 60). Selon Haroldo de Campos :

Refaire le parcours configurateur de la fonction poétique, en le reconnaissant dans le texte de départ et en le réinscrivant, en tant que dispositif d’engendrement textuel, dans la langue du traducteur, pour aboutir au poème trans-créé comme projet isomorphique du poème original61.

20La première étape serait de décrire précisément la configuration de l’objet à traduire et de prendre en compte tout particulièrement la matérialité du signifiant. En second lieu, il s’agirait de recréer le texte original « à travers les équivalents dans notre langue de toute l’élaboration formelle (sonore, conceptuelle, imagée)62 ». Selon le poète et traducteur brésilien, traduire un texte dit « créateur » constitue toujours une « re-création, ou création parallèle, autonome mais réciproque » – les difficultés étant garantes des potentialités de la recréation. Il s’agirait de « parcourir les étapes créatives de l’original » pour y « privilégier la forme » et notamment « sa tangibilité, sa matérialité (propriétés sonores, propriétés graphico-visuelles) » comme « marque du lieu de l’entreprise recréatrice63 ».

21C’est sur ces propriétés que vont porter les expériences de transposition-traduction de Roubaud, dans leur relation avec l’iconicité du poème. Il convient donc d’examiner son rapport à d’autres systèmes d’écriture et en particulier à l’écriture idéographique64. Dans son article sur les grandes anthologies japonaises65 publié dans Change en 1970, il précisait par exemple : « les poèmes les plus anciens […] ceux où la forme émerge à peine de ses origines, se présentant à l’état natif en somme, sont plus directement transmissibles par une traduction, pourvu qu’on veuille bien les transcrire sans paraphrases, ajouts et ornements66 ». Dans la « Note sur la présentation et la ‘traduction’ des textes » de Mono no Aware67, Roubaud mentionne l’entrelacement entre les idéogrammes chinois et les « alphabets syllabiques dérivés68 » des manuscrits originaux, qui s’accommodent mal à « des contextes étrangers à leur lieu d’origine ». Il renonce aux kanjis et aux kanas pour présenter la version japonaise, au profit de la transcription syllabique (romaji) utilisée par Arthur Waley dans The Uta69, livre consacré à la poésie japonaise. Roubaud se montre en outre fidèle à l’idée d’une pratique transcréatrice : il invente une forme graphique à même de restituer des données visuelles, tout en s’appuyant sur des traductions anglaises pour bâtir les siennes.

22Depuis le Manyōshū70, anthologie impériale japonaise du viie siècle, le tanka71 est composé de cinq vers, disposés à la verticale, selon une lecture de haut en bas, et de droite à gauche. La disposition en cinq lignes descendantes est conventionnelle. Dans Mono no Aware, la variation dans l’inscription graphique de la forme permet la « recréation française de cent quarante-trois poèmes pris aux anthologies impériales72 ». Sur chaque page sont ainsi disposés l’un au-dessus de l’autre le poème japonais emprunté aux grandes anthologies, en transcription romaji, et sa traduction, s’accompagnant d’une variation dans la disposition. Cette présentation détruit la « complexité de l’idéogramme », qui présente la particularité d’être présenté de « haut en bas et de droite à gauche73 » :

xxxxxxxxxxxxxxxxx

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

zzzzzzzzzzzzzzzzz

ttttttttttttttttttttttttttttttt

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

23Si cette disposition descendante et latérale est respectée pour la translittération en romaji des tankas, le poète choisit de « faire tourner [les vers] dans la page » en les faisant commencer en des points différents de la ligne. Leur ordre n’est pas identique entre la version japonaise et française. Leur « point » de départ marque la correspondance avec le vers japonais dont il provient. Un appariement visuel peut s’opérer en fonction de leur placement dans la ligne et peut aller à l’encontre d’une opération de « traduction74 » juxtalinéaire. Cette présentation manifeste le caractère multidimensionnel du poème, dans la circulation entre la transcription japonaise et son « double » français. Il indique que des potentialités combinatoires peuvent jouer entre deux vers qui ne sont pas appariés par le sens. Pour le lecteur français, la version romaji résonne comme une mélodie étrange supportant les paroles de la version française. La « disposition choisie joue le rôle d’un accompagnement “musical” visuel75 ». La diglossie est manifestée par une polyphonie graphique.

24Agnès Disson souligne que si la traduction se révèle « dans une fidélité scrupuleuse et inattendue, à l’original76 », elle s’accompagne d’une inéluctable « perte » qui est ici, « malgré la restitution du rythme […] celle du kanji – de l’idéogramme77 ». Cette perte priverait le lecteur français de la « dimension visuelle du poème », essentielle dans ce type de poésie. Cependant, Roubaud a conçu « des stratégies de compensation, pour contourner cette perte », d’ordre graphique et spatiale : « Puisque le kanji est une image, autonome et mobile […] puisque les hiragana obligent à une stratégie spatiale de lecture, la solution sera visuelle, et touchera à la disposition sur la page78 ».

Figure : Mono no Aware, p. 137.

25Le blanc intralinéaire du premier vers « les vagues vers la plage de tago » est combiné à un échelonnement selon un escalier descendant de droite à gauche à partir du deuxième vers. L’appréhension visuelle de la forme engage une tension avec un sens de lecture horizontal et de droite à gauche (vers 1) et une lecture possiblement verticale ou oblique, de droite à gauche (du vers 3 au vers 5). Cette tension est accentuée par le décalage dans la ligne des vers 2 et 3 induisant une lecture horizontale. Le dispositif graphique adopté dans Mono no Aware propose une résolution de cette difficulté « en autorisant la circulation dans les deux sens, entre écriture verticale et écriture horizontale79 ». Elle crée un effet de pli entre le poème-source et sa version traduite.

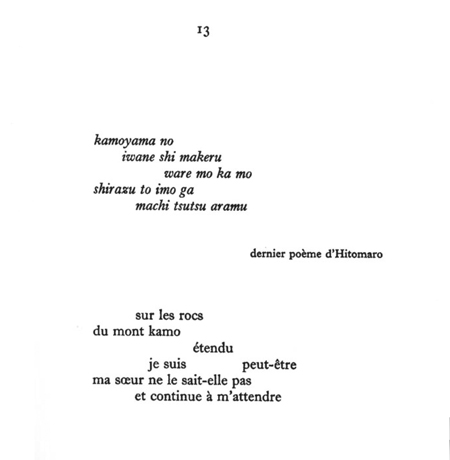

26Ainsi, la disposition démultiplie les itinéraires de lecture possibles. Les éditions bilingues proposent une présentation mettant en regard le texte-source et le texte-cible sur la double page ou un système de numérotation permettant d’apparier les vers (c’est le choix d’Arthur Waley dans The Uta)80. Dans Mono no Aware, sauf quelques transgressions, la mise en relation du vers original et de la version traduite s’effectue selon la dimension respective de leur alinéa par rapport au bord gauche de la page. À cela s’ajoutent deux procédés caractéristiques du rapport de Roubaud à l’espace graphique : d’une part, l’instauration de relations verticales ou obliques se superposant à la lecture horizontale ; d’autre part, la volonté de maintenir la co-présence dans la page de deux états d’un même objet-poème. Ce dernier poème d’Hitomaro, poète majeur du Manyōshū, est emblématique d’un croisement des dispositions et de l’ambiguïté de la lecture qui en résulte (« je suis / étendu / peut-être ») :

Figure : Mono no Aware, p. 43.

27Ce vers central décalé disposé en « pont » peut en même temps figurer un homme allongé. Le mot « shi » dans le poème initial annonce la mort. Celle-ci est figurée par la mise en espace, d’où la qualification de « Dernier poème » sous lequel il est connu81.

28Dans cette perspective, il s’agit d’explorer la matérialité du poème « dans sa dimension physique et graphique » pour appréhender le « redoublement sémiotique » par lequel « l’image graphique est l’agent de la signifiance textuelle82 ». En effet, Roubaud prête aux espacements une fonction symbolique, en privilégiant une « logique iconique non mimétique83 ». Il s’agit dès lors d’observer la « motivation visuelle de l’écrit84 ». Le blanc permet d’instaurer un sémantisme visuel85 et acquiert une fonction iconique : il figure visuellement le contenu de l’énoncé86.

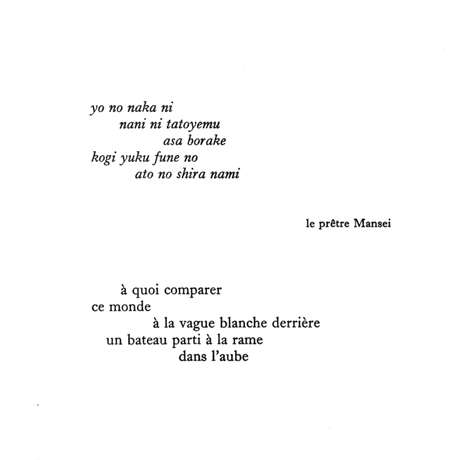

29Dans Mono no Aware, le blanc et le poème sont produits dans un même espace et une même dynamique. Ils font du « support textuel » un « véritable inducteur de sens87 » :

Figure : Mono no Aware, p. 4188.

30Le « blanc pur » des « 31 poèmes du Manyōshū89 » évoque autant l’écume de la vague ou la neige du Mont Fuji que le mouvement du poème qui se dépose sur la page telle une trace dans la neige90. Le poème joue des ressorts propres à l’iconicité : l’objet thématique (le mouvement des vagues) invite à composer cinétiquement avec la page91. Ce rapport entre signifiant et signifié renvoie aux propriétés de l’idéogramme et crée un sémantisme visuel92. Ce dernier étant ce qui rapproche le plus du dessin l’inscription graphique et spatiale de l’écriture, le geste et le mouvement se trouvent réinscrits en vertu d’un rythme graphique93. Les isotopies textuelles montrent des affinités entre l’espace de l’écriture et celui du monde94.

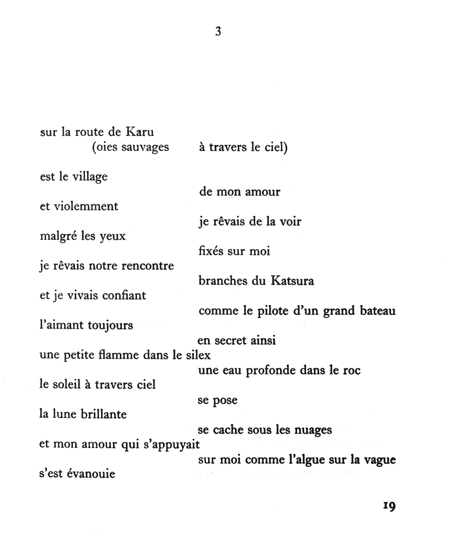

31Les chōka95 sont toujours présentés selon un diptyque visuel, transposant graphiquement l’alternance métrique des vers de cinq et sept syllabes. Ce contrepoint est propice à une figuration symbolique. Dans les « Trois poèmes d’Hitomaro96 », il produit un jeu graphique sur la distance séparant les deux amants.

Figure : Mono no Aware, pp. 19-20.

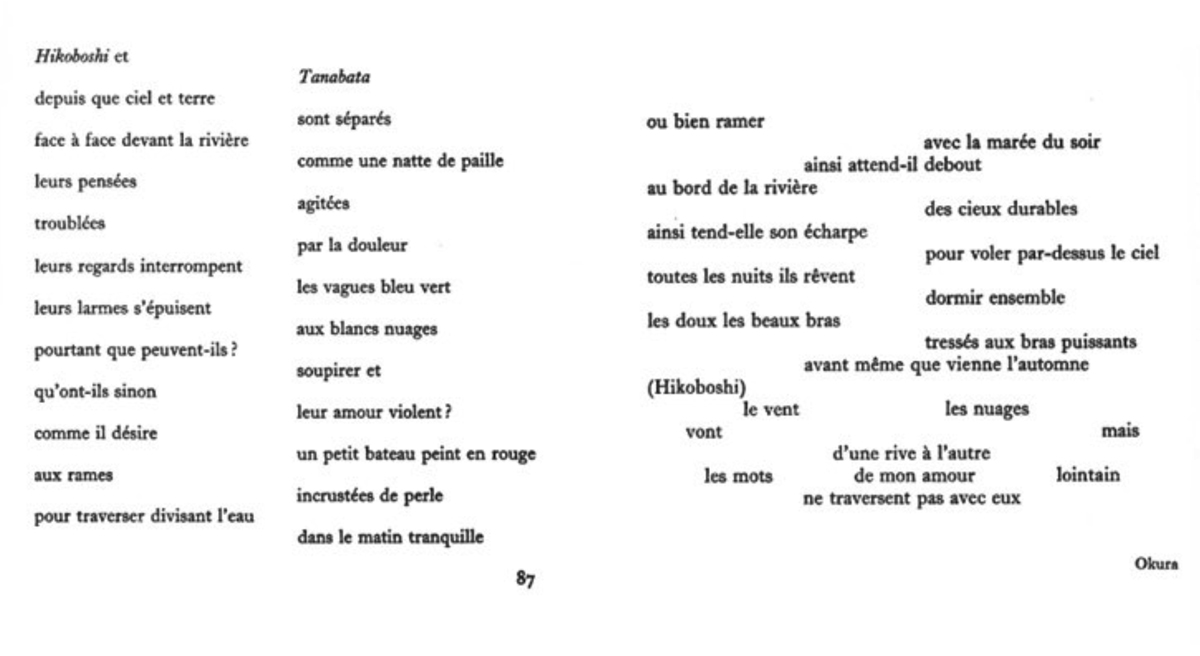

32L’attente est rendue visible par l’alternance dans la disposition des vers « je vais sur la route de karu / où mon amour / si souvent m’attendait ». Cette figuration graphique de l’éloignement des amants se retrouve dans la séquence consacrée à Hikoboshi et Tanabata, « le Bouvier et la fileuse » :

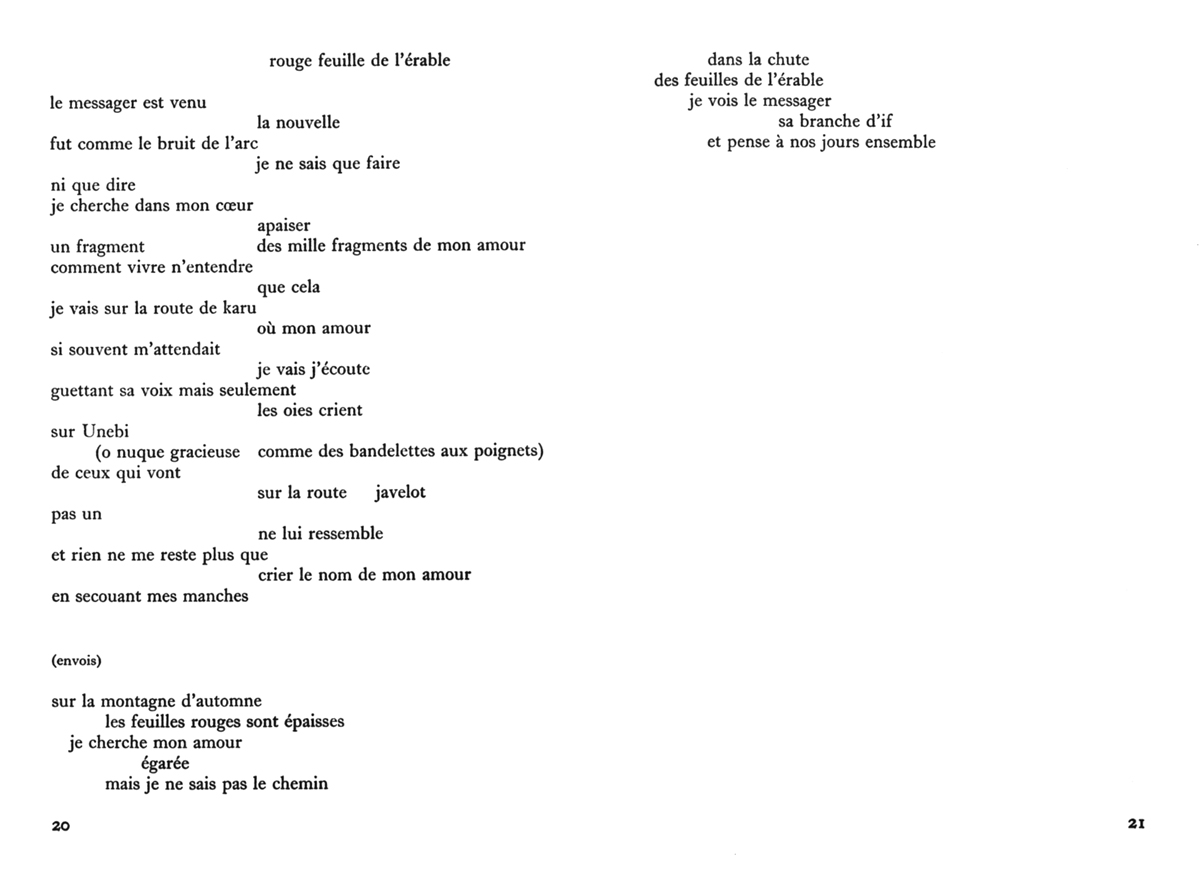

Figure : Mono no Aware, p. 87-88.

33La disposition construit un double jeu de symboles : d’une part, autour de l’attente de retrouvailles (la suspension de l’énoncé « ainsi attend-il debout », centré sur la page, emblématise cette attente) ; d’autre part sur la distance qui les sépare (« toutes les nuits ils rêvent // dormir ensemble »), marquée par la rivière. L’envoi, prêté à Hikoboshi, est fortement ajouré par des blancs intralinéaires, qui instaurent une tension visuelle. La structure d’horizon créée par le large blanc séparant « vont » et « mais » mime le mouvement des nuages poussés par le vent au-dessus de la rivière – posés dès le début du poème comme un motif de rêverie pour les amants séparés. Le blanc intervenant au sein même du groupe nominal met en évidence cet « amour / lointain ». Ainsi, le poète réinvestit la thématique de l’amour de loin : il réalise la synthèse entre la lyrique japonaise et celle des troubadours pour les charger d’une manifestation graphique signifiante. Si ces effets de sémantisme visuel prennent une valeur particulière dans un recueil empruntant certains traits de l’écriture idéographique, ils s’avèrent présents dans l’ensemble de l’œuvre.

34En conclusion, la réflexion sur la traduction menée au sein du Cercle Polivanov et de Change, prolongeant la théorie de Léon Robel, a influencé la manière dont Roubaud envisage la mise en espace du texte. Il entend appréhender l’ensemble des états de l’objet-poème, y compris ses états traduits. Ses expériences traductives lui ont permis de mettre en place des stratégies graphiques et spatiales visant à compenser le passage d’un système d’écriture à l’autre ou à restituer graphiquement des données rythmiques. La notion de traduction spatiale que nous avons proposée permettrait de rendre compte de ces données. Ce parcours a permis de montrer que Roubaud n’a cessé d’explorer les potentialités de la mise en espace du poème. La dimension graphico-visuelle est toujours le signe de la mouvance que le poète prête aux formes. Ces réflexions permettent, je l’espère, de nourrir des réflexions sur l’espace graphique et la « poétique du support97 » en prenant en compte le rôle de l’expérience traductive.

Notes

1 S. Krämer, « Entre discursivité et iconicité, un nouveau regard sur les écritures », Actes Sémiotiques, traduit par I. Klock-Fontanille, 2016, vol. 119, En ligne : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/index.php?id=5628.

2 A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », dans J. Roubaud, Traduire journal, Caen, Nous, 2018, p. 346‑364.

3 J. Roubaud, Les Troubadours. Anthologie bilingue, Paris, Seghers, coll. « P.S. », 1971 ; J. Roubaud, « Quelques versions de poèmes de troubadours [traduction et présentation de cansos de Raimbaut d’Orange et de trouvères lorrains] », Action Poétique, no 64, 1975, p. 32‑35, 52, 133.

4 J. Roubaud et M. Deguy (dir.), Vingt poètes américains, Paris, Gallimard, 1980.

5 J. Roubaud, « Le Manyōshū et la première lyrique japonaise », Action Poétique, no 36, 1968, p. 3‑24 ; J. Roubaud, Mono no Aware : le sentiment des choses. Cent quarante-trois poèmes empruntés au japonais, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1970.

6 M. Coquelle-Roëhm, D. Moncond’huy, et M. Rueff, « Table ronde avec Jacques Roubaud, dans le cadre de la journée “Roubaud et l’anthologie” », UPtv, 22 novembre 2018, En ligne : https://uptv.univ-poitiers.fr/program/table-ronde-avec-jacques-roubaud/video/49099/table-ronde-avec-jacques-roubaud/index.html consulté le 18 mai 2022.

7 L. Robel, « Traduction, transformation », Change de forme : biologies et prosodies [colloque au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, intitulé « Changement de forme, révolution, langage », 2-11 juillet 1973], Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1975, p. 247‑291 ; L. Robel, « Pour une théorie de la traduction poétique », Cahiers Internationaux du Symbolisme, no 24‑25, 1973, p. 55‑64.

8 J. Roubaud, Description du projet, Caen, Nous, 2014 [1979], p. 31.

9 Ibid. p. 66‑67.

10 S. Krämer, « Entre discursivité et iconicité, un nouveau regard sur les écritures », Actes Sémiotiques, traduit par I. Klock-Fontanille, 2016, vol. 119, En ligne : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/index.php?id=5628.

11 I. Oseki-Dépré, « Remarques sur la traduction de la poésie », Belas Infiéis, no 2, 2012, vol. 1, p. 7‑18.

12 E. Souchier, « L’image du texte pour une théorie de l’énonciation éditoriale », Les cahiers de mediologie, no 2, 1998, vol. 6, p. 137‑145.

13 Pour plus d’informations sur ce groupe voir A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », dans J. Roubaud, Traduire journal, Caen, Nous, 2018, p. 346‑347. Les visées du cercle sont rappelées dans Description du projet, à savoir « l’exploration typologique des rapports entre forme poétique […] et mécanismes linguistiques », les « problèmes de formalisation » et « la théorie et la pratique de la traduction », J. Roubaud, Description du projet, op. cit., p. 61.

14 L. Robel, « Pour une théorie de la traduction poétique », op. cit., p. 59.

15 Ibid.

16 L’expression est empruntée à Karl Marx et renvoie à un fragment inédit dans la séquence dialectique du livre I du Capital que Marx aurait retiré de la traduction française. Dans le groupe d’avant-garde Change – créée par Jean-Pierre Faye en opposition à Tel Quel, cette formule est fréquemment mobilisée, tour à tour à des fins politiques ou pour appuyer une réflexion sur la poétique formelle et le mouvement des formes poétiques en diachronie. Caution intellectuelle du groupe, Roubaud a contribué à mettre au centre des réflexions du groupe le lien entre sciences (mathématiques, biologie) et création littéraire dans la perspective du « change de forme » – envisagé à l’aune d’une « théorie générale du changement ».

17 A. Brisset, « Traduire la “création pure”. Altazor de Huidobro et la (dé)raison transformationniste », Palimpsestes. Revue de traduction, Hors-série, 2006, p. 207‑242.

18 J.-P. Faye, « Le mouvement du change de formes », Change, no 18, 1974, p. 15.

19 L. Robel, « Translatives », Change, no 14, "Transformer, traduire", 1973, p. 5.

20 Ibid. p. 7.

21 Ibid. p. 8.

22 A. Brisset, « Traduire la “création pure”. Altazor de Huidobro et la (dé)raison transformationniste », op. cit.

23 L. Robel, « Translatives », op. cit., p. 7.

24 Nous empruntons ce concept au médiéviste Paul Zumthor qui la définit comme « le caractère de l’œuvre et […] [des] textes concrets qui la réalisent présentant, par le jeu des variantes et des remaniements, une incessante vibration », P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 507. Appliqué à l’œuvre de Roubaud, nous l’envisageons à deux niveaux. D’une part, elle caractérise les variations graphiques de l’objet-poème autant que sa circulation entre l’oral et le visuel. D’autre part, la notion permet de décrire le devenir temporel de l’œuvre, « entourée d’un halo où se produisent d’incessantes mutations », façonnée par l’emprunt et la remise en jeu d’énoncés. Voir M. Coquelle-Roëhm, L’espace du poème chez Jacques Roubaud : mouvance, mémoire, méditation, Thèse de doctorat sous la direction de Dominique Moncond’huy, Université de Poitiers, 2022, chapitre 1 ; et N. Koble et M. Séguy, « Introduction. Trésor, trace, trouvaille : Jacques Roubaud dans la mémoire du Moyen Âge », N. Koble et M. Séguy (dir.), Jacques Roubaud médiéviste, Paris, Honoré Champion, 2018, p. 7‑9.

25 J. Roubaud, Poétique. Remarques : poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme, etc., Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2016, p. 362. Rem. 4010-4011.

26 L. Robel, « Translatives », op. cit., p. 7.

27 I. Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1999, p. 110.

28 Ibid.

29 L. Robel, « Pour une théorie de la traduction poétique », op. cit., p. 62.

30 I. Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, op. cit., p. 112.

31 L. Robel, « Tel qu’en lui-même la traduction le change », Change, no 14, 1973, « Transformer, traduire », p. 86.

32 J. Roubaud, Poétique. Remarques, op. cit., p. 393. Rem. 4416.

33 Ibid. p. 80. Rem. 858.

34 Ibid. p. 361‑362. Rem. 4008.

35 Selon le poète, tout poème comporte deux formes externes, orale et écrite, et deux internes, l’une « aurale » (la voix intérieure par laquelle on se remémore un poème appris), l’autre « éQrite », soit l’image mentale de la page de poésie déposée en mémoire. Cette « hypothèse de la poésie » est présentée pour la première fois dans Poésie, etcetera ménage, op. cit., p. 126-127 puis affinée au fil de ses travaux théoriques notamment dans Poétique. Remarques (Rem. 3345-3348, p. 307, et 4002-4005, p. 361). Voir également « Poetry and Orality », The Sound of Poetry / The Poetry of Sound, Chicago, University Press of Chicago, 2009, p. 16‑25, et « Poésie et oralité », Jean-François Puff (dir.), Dire la poésie ?, Nantes, Cécile Defaut, 2015, p. 307‑318.

36 J. Roubaud, Poétique. Remarques, op. cit., p. 361. Rem. 4006.

37 J. Roubaud, « Métatraduction (auteurs métatraduits : A. Schwerner, J. Rothenberg, L. Zukofsky) », Change, no 19, 1974, « La traduction en jeu », p. 95‑112 ; Repris dans J. Roubaud, Traduire, journal, [Nouvelle édition augmentée]., Caen, Nous, 2018, p. 49‑55.

38 J. Roubaud, « Quelques méthodes anciennes et nouvelles de traduction à partir du français », Change, no 19, 1974, « La traduction en jeu », p. 113‑119 ; Repris dans Traduire journal, op. cit., p. 56‑62.

39 S. Baquey, Possibles de la poésie. Michel Deguy, Denis Roche, Jacques Roubaud, Thèse de doctorat, sous la direction de Jean-Claude Mathieu, Université Paris VIII, Paris, 2006, p. 663.

40 J. Roubaud, La Vieillesse d’Alexandre : essai sur quelques états récents du vers français, Paris, F. Maspero, coll. « Action poétique », 1978.

41 J. Roubaud, ∈, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1967 ; J. Roubaud, Soleil du soleil : le sonnet français de Marot à Malherbe, une anthologie, Paris, POL, 1990 ; P. Getzler et J. Roubaud, « Le sonnet en France des origines à 1630 : matériaux pour une base de données du sonnet français : supplément à Vaganay », Mezura : Cahiers de poétique comparée. Documents de travail, 1999, n°26 ; J. Roubaud, « Notes brèves et sommaires sur la forme du sonnet français de 1801 à 1914 », B. Degott et P. Garrigues (dir.), Le Sonnet au risque du sonnet, Paris ; Budapest ; Kinshasa, L’Harmattan, 2006, p. 283‑293 ; J. Roubaud, Quasi-cristaux : un choix de sonnets en langue française de Lazare Carnot (1820) à Emmanuel Hocquard (1998), Paris, Éditions Martine Aboucaya et Yvon Lambert, 2013.

42 J. Roubaud, Description du projet, op. cit., p. 31.

43 A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », op. cit., p. 348.

44 J. Roubaud, Description du projet, op. cit., p. 109.

45 J. Roubaud, « Le Manyōshū et la première lyrique japonaise », op. cit.

46 Nous renvoyons à A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », op. cit., p. 349 sq.

47 A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », op. cit., p. 350.

48 J. Roubaud, Description du projet, op. cit., p. 115.

49 J. Roubaud, « Parler pour les “idiots” : Sébastien Chasteillon et le problème de la traduction », Seizièmes assises de la traduction littéraire (Arles 1999), Paris ; Arles, Atlas ; Actes Sud, 2000, p. 32.

50 L. Carroll, La Chasse au Snark. Onze mots-valises dans huit traductions, traduit par J. Roubaud, Edition bilingue., Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2010. La traduction de Roubaud transpose les quatrains de Carroll en sizains fortement ajourés par des blancs. Sur ce point, voir I. Oseki-Dépré, « L’ethos traductif de Jacques Roubaud, ou le sentiment de l’unité changeante », Revue des sciences humaines, no 338, 18 juin 2020, p. 33‑50.

51 Il s’agit en réalité du psaume 50 ou 51 selon que l’on s’appuie sur la Bible hébraïque ou sur la Vulgate, adoptée par les bibles catholiques et orthodoxes.

52 A. Lang, « Toujours, traduisant (Postface) », op. cit., p. 353.

53 J. Roubaud, Les Troubadours. Anthologie bilingue, op. cit., p. 55.

54 J. Roubaud, Traduire journal, op. cit., p. 204.

55 Roubaud désigne l’ensemble des variantes par ce terme, et par conséquent, le phénomène de mouvance qui affecte le texte. Plus largement, le nuage se présente dans son œuvre comme un motif métapoétique pour penser les variations qui affectent les formes et notamment le sonnet. Nous renvoyons à Voir M. Coquelle-Roëhm, L’espace du poème chez Jacques Roubaud : mouvance, mémoire, méditation, op. cit. chapitre 1 et « “Les nuages / changent” : le nuage comme motif reparaissant dans l’œuvre de Jacques Roubaud » dans Le motif du nuage en littérature et dans l’image fixe : suspension, condensation, Cahiers du FoReLLIS, à paraître.

56 La thèse établissant la poésie comme « mémoire de la langue » s’inspire en effet des thèses de John Thompson sur le vers anglais et de la généralisation des perspectives ouvertes par Halle-Keyser au décasyllabe français des trouvères et du vers espagnol d’arte mayor. Voir J. Roubaud, Description du projet, op. cit., p. 51 et 64. La réflexion sur la mise en mémoire de la langue repose donc en partie sur celle sur la traduction de données métrico-rythmiques.

57 J. Roubaud, Poétique. Remarques, op. cit., p. 251. Rem. 2671.

58 I. Oseki-Dépré, « Remarques sur la traduction de la poésie », op. cit., p. 7.

59 Ibid. p. 10.

60 I. Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1999, p. 116.

61 H. Campos (de), Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 181.

62 H. Campos (de), « De la traduction comme création et comme critique », Change, traduit par I. Oséki-Dépré, no 14, 1973, « Transformer, traduire », p. 81.

63 H. Campos (de), « De la traduction comme création et comme critique », op. cit.

64 J. Roubaud, « Sur le Shinkokinshū, huitième anthologie impériale japonaise », Change, no 1, 1968, « Le montage », p. 81‑82.

65 Publiées entre le xe et le xve siècles, sous les périodes Heian et Kamakura, les grandes anthologies étaient commandées par les empereurs pour assembler les meilleurs waka parus dans un poème collectif. Ces grandes anthologies comportaient une progression interne réfléchie selon des techniques d’association et de progression. Voir J. Roubaud « Sur le Shinkokinshû, huitième anthologie impériale japonaise », Change, no 1, 1968, p. 73‑106 ; Jinichi Konichi, « Association and progression: principles of integration in anthologies and sequences of Japanese court poetry », Harvard Journal of Asiatic Studies, trad. Robert H. Browner et Earl Miner, vol. 21, 1958, p. 67‑127.

66 J. Roubaud, « Sur le Shinkokinshū, huitième anthologie impériale japonaise », op. cit., p. 81‑82.

67 Mono no Aware est désigné comme la « recréation française de cent quarante-trois poèmes pris aux anthologies impériales », J. Roubaud, ‘le grand incendie de londres’ (sic), Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2009, p. 192. Les poèmes choisis sont des poèmes classiques des grandes anthologies japonaises dont Roubaud a eu connaissance par l’anthologie d’Arthur Waley, Japanese Poetry. The Uta, Oxford, Clarendon Press, 1919 [Roubaud se réfère à l’édition de 1921, publiée à Londres]. Le poète emprunte et s’approprie ces translittérations et leurs traductions anglaises pour les transposer dans une sorte « d’anthologie au second degré ». Les poèmes japonais (transcrits en caractères latins appelés romaji) sont mis en regard de leur traduction en français, qui présente une grande diversité de dispositions typographiques innovantes.

68 J. Roubaud, Mono no aware : le sentiment des choses. Cent quarante-trois poèmes empruntés au japonais, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1970, p. 9.

69 A. D. Waley (dir.), Japanese poetry. The « Uta », Oxford, Clarendon Press, 1919.

70 « Le Manyōshū dans son premier état au viie siècle était rédigé essentiellement en kanji phonétiques […] mélangés avec quelques kanji idéographiques » qui présentaient des difficultés de lecture selon le genre de calligraphie utilisé. Cette dimension idéographique va progressivement disparaître au profit de transcriptions syllabiques (hiragana), qui oblige à une « stratégie spatiale de lecture », A. Disson, « Poèmes de la trame et du dessin », dans C. Polivanov, Formes & mesure : pour Jacques Roubaud, mélanges, Paris, INALCO, 1990, p. 166‑167. Il ne faudra cependant pas surdéterminer l’importance du kanji. Agnès Disson nous a rappelé le recul de l’idéogramme comme « boule de sens », qui aura une place de plus en plus réduite dans les tankas du Manyōshū. Le passage vers les kanas et les hiraganas correspond d’ailleurs à un virage politique visant à rendre compréhensibles les signes sans avoir recours aux idéogrammes de la langue chinoise.

71 La forme japonaise du tanka est composée de cinq vers comptant respectivement 5-7-5-7-7 syllabes, soit 31 syllabes métriques.

72 J. Roubaud, ’le grand incendie de londres ’, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2009, p. 192. Nous soulignons.

73 J. Roubaud, Mono no Aware, op. cit., p. 9.

74 Roubaud met le terme entre guillemets et semble éprouver une certaine méfiance à l’utiliser, lui préférant le terme d’emprunt, pratique centrale en ce qui concerne la traduction comme la constitution d’anthologies.

75 J. Roubaud, ’le grand incendie de londres ’, op. cit., p. 1876.

76 A. Disson, « Poèmes de la trame et du dessin », dans C. Polivanov, Formes & mesure : pour Jacques Roubaud, mélanges, Paris, INALCO, 1990, p. 165.

77 Ibid. p. 166.

78 Ibid. p. 167.

79 J. Roubaud, « Graphisme, typographie etc... », document inédit fourni par l’auteur.

80 T. Toriyama, « La traduction comme emprunt : Les « poèmes empruntés au japonais » par Jacques Roubaud », ALTERNATIVE FRANCOPHONE, no 9, 13 avril 2021, vol. 2, p. 23‑39.

81 Nous remercions Agnès Disson pour ces précisions.

82 L. Louvel et H. Scepi, « Avant-propos », Texte/image — Nouveaux problèmes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2016, p. 9‑13.

83 I. Alfandary, « Espace et espacement dans la poésie moderniste américaine », I. Chol, S. Linarès et B. Mathios (dir.), LiVres de pOésie. Jeux d’eSpace, Paris, Honoré Champion, 2016, p. 409.

84 A.-M. Christin, Poétique du blanc. Vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, Nouvelle édition revue et Augmentée., Paris, Vrin, coll. « Essais d’art et de philosophie », 2009, p. 41.

85 Ibid. p. 58.

86 J. Dürrenmatt, « Que fait le blanc ? », I. Chol, S. Linarès et B. Mathios (dir.), LiVres de pOésie, Jeux d’eSpace, Paris, Honoré Champion, 2016, p. 466.

87 A.-M. Christin, Poétique du blanc. Vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, op. cit., p. 155.

88 Teiji Toriyama souligne que la version originale du poème du « prêtre Mansei » qui se trouve dans le Manyōshū est retouchée par des mains postérieures et c’est la version remaniée qui est recueillie dans le Shuishū » compilée sur ordre de l’empereur plus de deux cents ans après le Manyōshū. Si la version remaniée, qu’utilise Roubaud est celle à laquelle se référaient Kamo no Chōmei et Matsuo Bashō, il se peut également que Roubaud ait conservé cette version parce que l’image « de la vague blanche derrière un bateau et destinée à disparaître » serait « apte à engendrer, à l’aide de la disposition typographique » une « lecture métapoétique », T. Toriyama, « La traduction comme emprunt », op. cit., p. 31‑32.

89 J. Roubaud, Mono no Aware, op. cit., p. 37 sq.

90 Ce phénomène évoque aussi les rivières typographiques dans l’imprimé occidental.

91 Cette dimension est à relier à la propriété dynamique du blanc chez Roubaud. Voir M. Coquelle-Roëhm, L’espace du poème chez Jacques Roubaud : mouvance, mémoire, méditation, op. cit. chapitre 3 et « “J’arrange le blanc dans le noir” : poétique du blanc chez Jacques Roubaud », Espaces du blanc : discours et pratiques, H. Campaignolle-Catel et M. Oikawa (dir.), Hémisphères, 2024.

92 Précisons notre propos. Si le blanc détient une fonction iconique, la relation entre signifiant et signifié n’est ni transitive, ni mimétique, en raison du changement de système graphique. La disposition du poème permet de transposer un rapport, mais le système d’écriture idéographique reposant sur des gestes calligraphiques ne suppose pas le même fonctionnement sémiotique que dans l’imprimé occidental. Voir à ce propos la distinction opérée par Anne-Marie Christin : « l’idéogramme, […] n’est pas “signe” au sens d’empreinte, ou de marque, mais dans la mesure où, son lecteur étant héritier laïque du devin – comme l’espace graphique l’est lui-même du ciel étoilé – il est un signe que l’on interroge. La lettre latine, au contraire, est une entité fixe et close, dépositaire d’un son précis et propre à une langue donnée. Elle n’entretient pas de lien fonctionnel avec son support – à la réserve près, toutefois, qu’elle est soumise à une loi spatiale impérative, celle de l’alignement : ce n’est que par leur addition, en effet, que les lettres peuvent rendre accessible au lecteur d’un texte la parole que celui-ci est censé reproduire. », A.-M. Christin, Poétique du blanc, op. cit., p. 36. Le ciel tel qu’il était déchiffré par les pratiques divinatoires pourrait alors être pensé comme un premier écran. Voir Histoire de l’écriture ; de lidéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, 2012.

93 S. Bikialo et J. Rault, « Ponctuation, rythme et espace graphique », S. Pétillon, F. Rinck et A. Gautier (dir.), La ponctuation à l’aube du xxie siècle. Perspectives historiques et usages contemporains, Limoges, Lambert-Lucas, 2016, p. 177‑198.

94 M. Collot, « La conquête de l’espace : une poésie du 3e type », S. Linarès, B. Mathios et I. Chol (dir.), LiVres de pOésie Jeux d’eSpace, Paris, Honoré Champion, 2016, p. 81.

95 Forme parente du tanka, le chōka (long poème) repose sur une alternance de vers de cinq et sept syllabes métriques, se terminant par deux vers de sept syllabes. Un tanka peut servir d’envoi, comme dans l’exemple suivant.

96 J. Roubaud, Mono no Aware, op. cit., p. 19‑26.

97 M.-È. Thérenty, « Poétique historique du support et énonciation éditoriale : la case feuilleton au xixe siècle », Communication & langages, no 4, 2010, vol. 166, p. 3‑19.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Margaux Coquelle-Roëhm

Margaux Coquelle-Roëhm est professeure agrégée de Lettres Modernes et ATER en littérature et langue française à l’Université de Poitiers. Sa thèse, intitulée « L’espace du poème chez Jacques Roubaud : mouvance, mémoire, méditation », portant sur l’ensemble de l’œuvre du poète sera publiée en 2025 aux Presses Universitaires de Rennes. Plus largement, ses recherches portent sur la poésie contemporaine (en particulier l’Oulipo) et sur les questions de matérialité textuelle et d’intermédialité.

...Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)