- Accueil

- > Revue électronique

- > L’original en question. Langues et traduction en c ...

- > La Traduction indisciplinée : Itinéraires et détours d’une approche théorique indisciplinée de la traduction

La Traduction indisciplinée : Itinéraires et détours d’une approche théorique indisciplinée de la traduction

Par Giuseppe Sofo

Publication en ligne le 27 août 2025

Résumé

In this article, I will outline the evolution of my theoretical approach to translation. Starting from an understanding of translation as an open practice and discipline, freed from the yoke of unconditional submission to the original, I will move on to a reading of the encounter between contemporary art and translation – based on artworks that speak of translation without speaking of it directly –, to continue with the experience of two exhibitions held in Venice in 2022 and 2023 dealing with translation. This interdisciplinary and « undisciplined » approach to translation enables the discovery of a new role for translation, as well as a more comprehensive and complex approach to translation issues, beyond the academic and linguistic context.

Dans cet article, je vais lire l’évolution de mon approche théorique de la traduction. Partant d’une compréhension de la traduction en tant que pratique et discipline ouverte, libérée du joug de la soumission inconditionnelle à l’original, je vais ensuite passer à une lecture de la rencontre entre art contemporain et traduction – à partir d’œuvres d’art qui parlent de traduction sans en parler directement –, pour continuer avec l’expérience de deux expositions tenues à Venise en 2022 et 2023 autour de la traduction. Cette approche interdisciplinaire et « indisciplinée » de la traduction permet la découverte d’un nouveau rôle pour la traduction, ainsi qu’une approche plus complète et complexe des enjeux de la traduction, au-delà du contexte académique et linguistique.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La Traduction indisciplinée : Itinéraires et détours d’une approche théorique indisciplinée de la traduction (version PDF) (application/pdf – 4,2M)

Texte intégral

1Dans cet article, je vais tracer l’itinéraire de formation de mon approche théorique de la traduction et de l’enseignement de la traduction, en revenant sur des moments significatifs de mon parcours de recherche, pour décrire l’évolution de ma pensée sur la théorie et la pratique de la traduction, à travers la rencontre avec des approches interdisciplinaires et indisciplinées, qui m’ont permis de redécouvrir la traduction d’un point de vue entièrement différent.

2La traduction, en tant que pratique et discipline, s’est considérablement transformée au cours des dernières décennies et surtout des dernières années. Libérée du joug de la soumission inconditionnelle à l’original, cette pratique de la diversité a su échapper aux obligations qui lui étaient imposées pour se découvrir enfin autre qu’elle-même. Comme un corps qui se révèle à lui-même pour la première fois, comme un esprit qui se pense dans sa plénitude et non plus comme d’autres le voudraient, la traduction est donc enfin parvenue à se révéler pleinement (à elle-même et aux autres) dans toutes ses possibilités.

3La traduction n’est ainsi plus un original déguisé, une photocopie mal faite, un enregistrement avec de gênants bruits de fond, mais une entité à part entière, faisant partie de la constellation de l’original, qui avec lui et non contre lui contribue à la diffusion des mots, des pensées et des œuvres, sans aucune trace d’assujettissement.

4En redonnant du sens, en donnant une nouvelle langue et une nouvelle vie à la langue de l’auteur, la traduction ajoute inévitablement et irrémédiablement des significations, et les trop répandus slogans « traduttore traditore », « lost in translation » et ainsi de suite, font place à une prise de conscience de ce que l’on trouve dans la traduction – qui, par sa nature même, ne pouvait pas se trouver dans l’original – et à une prise de conscience que ce qui est perçu comme une trahison réside simplement dans une mauvaise lecture du contrat : la traduction ne promet pas les mêmes mots, elle promet de nouveaux mots.

5Lire en traduction, c’est lire en mouvement, c’est rencontrer un texte et une langue, c’est découvrir le texte qui devient autre tout en restant lui-même. C’est découvrir que tout texte est en réalité toujours en mouvement, avant même de voyager entre les langues.

Les langues, au-delà de la langue

6Lire en traduction, c’est aussi partir d’un principe aussi simple que déstabilisant : la langue n’existe pas. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a pas de Langue avec un « L » majuscule. Pour être plus précis, il serait plus juste de dire qu’elle n’existe qu’en tant qu’outil normatif, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec les langues que nous utilisons pour communiquer tous les jours.

7Il y a plutôt des langues, au pluriel, qui sont elles aussi en mouvement comme tout texte, en perpétuelle évolution, jamais immobiles et jamais identiques. Les langues que nous parlons tous les jours sont différentes les unes des autres, et la compréhension vient autant d’un patrimoine commun partagé que de l’effort que chacun fait pour essayer de comprendre l’autre. Comme nous le disent Lucia Quaquarelli et Myriam Suchet :

L’unité d’une langue est avant tout une fiction et une idée régulatrice, un récit qui a été écrit à un moment déterminé de l’Histoire, pour participer, avec d’autres récits encore (nation, culture, identité…), à la construction de notre Modernité1.

8En linguistique, on distingue la grammaire descriptive de la grammaire normative, c’est-à-dire la grammaire qui se contente de décrire ce qui existe et la grammaire qui s’inspire de l’étude de la langue pour fournir des règles d’utilisation. Mais toutes deux, si l’on revient au sens propre du terme et non à celui que leur donne la linguistique, sont des outils normatifs car elles imposent une vision de la langue comme quelque chose de préétabli et elles font de la langue un outil politique. C’est pourquoi, pour agir dans un horizon politique, celui de politiques culturelles et sociales qui ouvrent au « Divers » – dans le sens glissantien du terme2 – il nous faut agir sur cette perception de la langue.

9La grammaire est toujours une construction a posteriori. On n’invente pas une grammaire pour construire une langue à partir d’elle, sauf cas extraordinaires, mais on assiste plutôt à la transformation et à l’évolution d’une langue, à son mouvement entre les espaces et les temps, et on tente d’arrêter son mouvement comme on le fait avec un instantané, en saisissant les aspects à décrire et les normes qui peuvent servir à en tirer le meilleur parti. Mais la langue ne naît pas de cela et elle n’est pas non plus arrêtée ou immobilisée par cette pratique.

10Or, c’est sur ces bases normatives que se joue très souvent le sentiment d’appartenance ou de non-appartenance à une communauté linguistique et donc culturelle, sociale, politique. C’est pourquoi la tour de Babel nous conduit à une tour d’ivoire : une réalité d’exclusion et d’exclusivité, plutôt que d’inclusion et d’inclusivité. Suchet nous propose de lire le « s » final de « français » comme un marqueur de pluriel, pour passer « du français aux français3 » et de lire l’acronyme FLE non pas comme « français langue étrangère » mais comme « français langue étrangée » pour renvoyer à la pluralité des utilisations de la langue française ou bien des langues françaises :

C’est dans cette perspective qu’il faut traduire, d’après moi, « le français » en français au pluriel, le français langue étrangère (FLE) en français langue étrangée, et envisager la francophonie avant tout comme une occasion de s’écouter dans une langue en création permanente et partagée4.

11La langue française devient ainsi « étrangère », ou plutôt estranged, non seulement parce qu’elle inclut les utilisations de la langue française marquées d’étrangeté et étrangéité, mais aussi dans le sens d’une ouverture à l’hétérogénéité et au multilinguisme intrinsèques non seulement à toute langue, mais aussi à tout idiolecte et à tout acte linguistique, individuel et collectif.

12Cette étrangeté/étrangéité ne doit donc pas être perçue comme quelque chose qui nous vient exclusivement de l’extérieur, des usages de la langue française faits en dehors d’une frontière territoriale ou politique donnée, mais comme quelque chose qui se passe à l’intérieur de la langue elle-même, qui ne respecte aucune frontière, même les frontières identitaires.

13Autant la Francophonie, ou plutôt les francophonies, au pluriel, ont fait preuve d’une activité et d’un activisme très importants dans l’usage de la langue, qui ont conduit les langues françaises à évoluer, à représenter des réalités qu’elles ne semblaient pas pouvoir représenter, autant cette pluralité et cette hétérogénéité intrinsèques de la langue ne se limitent en fait pas aux usages « autres » de la langue, mais appartiennent à tout usage et à tout locuteur. Un même locuteur n’utilise pas toujours la langue de la même manière : dans des contextes différents, à des moments différents, pour des raisons différentes, qui ne sont pas toutes contrôlées par nous et que nous-mêmes ne connaissons pas entièrement.

14Vue de cette perspective, la langue se transforme, elle devient un objet différent du fétiche décrit par les linguistes :

-

En français langue étrangée, il n’y a pas de variantes ni de variétés, mais une variation (inhérente et continue)

-

En français langue étrangée, on fait passer la frontière de l’étrangement dans/de « la langue »

-

Un français langue étrangée rappelle que « la langue », ça n’existe pas (sans les actes de discours des sujets parlants)

-

En français langue étrangée, on ne se parle pas pour (se) comprendre et donc (pouvoir) n’être pas d’accord

-

En français langue étrangée, l’apprentissage et la parole sont des créations permanentes5

15Une telle perspective va même au-delà de la compréhension comme fin ultime de l’échange linguistique, en suivant l’idée d’une ouverture à l’opacité tracée par Glissant qui nous parle d’un « droit à l’opacité6 » comme constitutif d’un dialogue qui ne vise pas à réduire la Diversité, c’est-à-dire cette hétérogénéité composite qui nous caractérise tous, par opposition à une compréhension de la diversité et de la différence comme déviation par rapport à une norme supposée.

Indiscipliner la traduction

16Si l’on part d’une telle perception des langues, la traduction ne peut qu’en sortir transformée. Comme l’écrivent encore une fois Quaquarelli et Suchet :

Si l’unité de « la » langue, de toute langue, est avant tout une fiction, la traduction conçue comme transfert de A à B est l’une des formes de la mise en scène de cette fiction et, par là, l’une des formes de sa légitimation, de sa persistance et de sa résistance7.

17Quand on passe des langues à la traduction, ce qui m’intéresse, ce n’est donc plus tant le rapport entre deux textes pensés en termes d’équivalence, mais le rapport qui s’établit entre les deux langues et entre les deux textes, le rapport entre tout acte d’écriture (tout texte) et les langues, le rapport entre les langues et nous, le rapport entre tout texte – quelle que soit la langue dans laquelle il s’exprime – et nous.

18La traduction n’est plus à percevoir comme un dépassement de la frontière, ce qui en fait plus une pratique de la frontiérisation8, plutôt qu’une pratique de l’ouverture. Elle n’est plus un transfert, ni une reproduction, mais devient plutôt source d’une nouvelle création à partir d’un stimulus initial. Tout cela implique une nouvelle définition de la traduction ou plutôt une nouvelle description de cette pratique parce que notre intention est d’« infinir » la traduction et d’en finir avec des définitions auxquelles cette pratique échappe joyeusement plutôt que de la définir et de l’enfermer dans des limites préétablis. La « description » donnée par Korning Zethsen nous ouvre certainement des pistes intéressantes :

– A source text exists or has existed at some point in time

– A transfer has taken place and the target text has been derived from the source text (resulting in a new product in another language, genre or medium), i.e. some kind of relevant similarity exists between the source and the target texts.

– This relationship can take many forms and by no means rests on the concept of equivalence, but rather on the skopos of the target text9

19On pourrait partir de là pour donner une définition encore plus simple de la traduction comme pratique de création qui implique une relation entre plusieurs langues et entre plusieurs textes.

20Lorsque Suchet et Quaquarelli proposent d’« indiscipliner la traduction », elles vont dans ce sens d’une ouverture de la traduction à toutes ses possibilités, qui ne résume pas à la rencontre de la traductologie avec d’autres disciplines, mais qui fait de la traduction un paradigme pour réfléchir autrement à la rencontre entre les langues et les textes, comme nous le suggèrent aussi les approches de la « traduction expérimentale10 » et de la « traduction intersémiotique11 ».

21Comme le suggère Suchet, il est risqué de tenter de définir un terme comme « indiscipline » qui échappe à toute catégorisation.

Laissons faire la définition de l’indiscipline, car il ne s’agit pas de la définir. L’INDISCIPLINE M’INTÉRESSE PRÉCISÉMENT EN CE QU’ELLE EST UNE RELATIVEMENT MAUVAISE NOTION THÉORIQUE. SON EFFICACITÉ NE SE MESURE PAS A PRIORI : ELLE S’EXPÉRIMENTE, ELLE S’ESSAYE ET C’EST SON IMPACT QUI LA FAIT EXISTER12.

22On peut cependant au moins tenter de tracer les lignes de ce que l’indiscipline n’est pas : ce n’est pas une fausse méthode qui nous permet d’échapper à la rigueur scientifique ; ce n’est pas le dialogue entre différentes disciplines comme une fin en soi, où chacun reste de et dans sa position ; ce n’est pas une posture académique qui se veut alternative, faussement anarchiste, « pétillante », branchée ; et ce n’est pas du tout un travail solitaire.

23Pratiquer l’indiscipline signifie plutôt se déplacer dans un espace qui unit la pratique et la théorie, qui dérive la théorie de l’expérience et qui met les théories – formulées comme des doutes et non comme des axiomes – à l’épreuve de l’expérience et à l’épreuve du dialogue qui naît d’une collaboration profonde (et non de façade) entre plusieurs personnes, qui se rencontrent plus grâce à leurs différences que grâce à leurs proximités. L’indiscipline vit dans un espace qui ne nie pas la réalité académique ni ne s’y oppose, mais qui se situe en quelque sorte en amont de la réalité académique et des mécanismes de construction du savoir qui se tracent dans le contexte universitaire.

24Il ne s’agit donc pas du tout d’une antithéorie, mais plutôt d’une mise en commun de théories et d’expériences différentes, hétérogènes, voire contradictoires, mais qui peuvent acquérir des significations nouvelles une fois qu’elles sont reliées entre elles.

25Cela implique évidemment que les objets produits par une recherche indisciplinée ne sont pas facilement identifiables. Dans un contexte académique et extra-académique où tout est produit pour être « consommable », où tout est catégorisé au maximum pour devenir fonctionnel dans un but donné, les objets indisciplinaires et indisciplinés ne sont pas nécessairement des produits à l’identité claire et échappent souvent aux catégorisations habituelles. Comme l’écrit Suchet :

Rarement lisses, ces transformations indisciplinées ne dessinent pas des lignes de devenir toutes droites : elles errent, se croisent, se diffractent, suturent. Cette complexité est aussi ce qui permet à la recherche indisciplinée de se faire la caisse de résonnance de voix multiples, singulières, inouïes ou trop longtemps silenciées13.

26La collaboration est en effet au cœur de ces pratiques, qu’il s’agisse de collaborations directes – entre pairs, entre chercheurs et artistes, entre enseignants et étudiants – ou de collaborations indirectes. Contrairement à l’idée d’une transmission verticale du savoir, d’un savoir « infusé » par un individu à d’autres individus, il s’agit d’une mise en réseau, d’une mise en relation de plusieurs individus et de plusieurs entités collectives, et peut-être, plus encore, des pluralités que chaque individualité exprime.

What We Talk about when We (Don’t) Talk about Translation

27Ce qui m’a conduit à l’indiscipline, c’est la prise de conscience, au fil des années, que l’une des meilleures façons de parler de traduction est de ne pas parler de traduction. Aucun domaine, aucune pratique, aucune discipline n’a peut-être été investie d’une telle quantité de métaphores, agissant dans deux sens opposés : d’une part, le discours sur la traduction a presque été victime de toutes les redoutables métaphores attribuées à la traduction (la traduction comme pont, la belle infidèle, etc…) ; d’autre part, la traduction a été utilisée à son tour comme métaphore, comme idéalisation utile pour décrire les processus de transformation en cours dans tous les domaines, au point de dissoudre presque les spécificités de la pratique à laquelle on attribuait traditionnellement le nom de traduction.

28Ce second processus ne me semble cependant pas négatif car dans le processus de « traduction de la traduction » qu’implique cette métaphorisation (encore un mot pour traduction), se construit une certaine indétermination qui nous rapproche méthodiquement de l’objet de notre étude.

29Si Cronin appelle notre époque « the age of translation14 », c’est parce que la plupart des méthodes de création, de production et de diffusion des connaissances aujourd’hui sont basées sur des mécanismes de traduction, plus ou moins évidents. Et la plupart des choses qui nous entourent, des actes que nous accomplissons, des émotions que nous ressentons sont le résultat direct ou indirect de processus de traduction15.

30Tout dialogue est une traduction, d’un langage mental à un langage verbal, puis d’un langage verbal à un langage mental. Tout ce que nous voyons, lisons, entendons via des outils informatiques ou électroniques est le résultat de divers mécanismes de traduction, de transmission, de transcodage16. La traduction nous entoure et nous imprègne, et une pleine conscience de sa présence dans nos vies peut nous aider à mieux comprendre à la fois la traduction et – ce qui est beaucoup plus important – nous- mêmes.

31C’est pourquoi je pense que l’une des meilleures façons de parler de traduction est de sortir la traduction du contexte académique, d’oublier pour un instant la traduction au sens propre, de laisser de côté le passage d’un texte écrit dans une langue et publié dans un livre, à un texte écrit dans une autre langue et qui sera publié dans un autre livre, et d’explorer les principes qui sous-tendent la traduction et qui sont omniprésents dans l’espace qui nous entoure.

32Paradoxalement, ou peut-être pas, j’en suis arrivé à cette conclusion précisément dans et pour améliorer mon approche de l’enseignement de la traduction dans un contexte universitaire. C’est précisément dans et pour les cours universitaires de traduction destinés aux étudiants de différents Master en Langues et littératures que j’ai ressenti le besoin de faire de ces digressions un élément fondamental de mon approche de l’enseignement de la traduction17.

33Plusieurs voies peuvent être empruntées pour parler de traduction sans parler de traduction. Mes premières expériences de « détour » ont surgi librement pendant mes cours universitaires, parfois dictées par le hasard. Comme je l’ai raconté ailleurs18, quand j’enseignais à Urbino, un jour, pendant une pause entre deux cours consacrées à la théorie et à la pratique de la traduction, j’ai eu la chance d’assister en personne à la restauration de la Pala Buffi, une table d’autel de Giovanni Santi, père de Raphaël, et son restaurateur, Isidoro Bacchiocca, m’a expliqué sa méthode, en précisant les trois principes clés de la restauration : compatibilité, réversibilité et lisibilité. Les matériaux utilisés doivent être compatibles et l’intervention doit pouvoir être effacée, pour revenir en arrière, et ça c’est compréhensible, mais ce qui m’a surpris, c’est de découvrir que l’intervention ne doit pas être « cachée », donner une impression d’invisibilité ; au contraire, elle doit être toujours lisible, visible, reconnaissable. J’avais toujours pensé que la restauration parfaite était celle qui restituait l’original, tout comme les non experts en traduction pensent souvent que la traduction parfaite est celle qui restitue l’original, mais dans les deux cas, cela n’est ni possible ni souhaitable.

34C’est de cette réflexion que sont nés mes premiers exercices de traduction « créatrice », plutôt que créative, qui ont pris des formes différentes, parmi lesquelles : des exercices de traduction qui prenaient la forme d’une réécriture créative qui rendait manifeste l’intervention sur le texte du traducteur, qui se l’appropriait entièrement, le digérait, puis restituait sous une forme différente une œuvre inspirée du texte source ou des textes sources, dans ce qui étaient des exercices de synthèse créative, ou des exercices de traduction pour lesquels je demandais aux étudiants de partir d’un texte en français pour produire quelque chose qui n’était pas un texte19.

35Parmi les résultats de ces exercices : un gâteau au chocolat, des tresses, des bracelets, un cerf-volant, des origamis, des éclairs. Tous ces processus de production et reproduction ont servi de base pour un discours théorique sur la traduction, en-delà de la traduction même, parce que les étudiants se sont vite rendu compte que tous les défauts qu’on attribue à la traduction se présentent dans tout acte de reproduction. Deux langues n’ont pas les mêmes « ingrédients », tout comme la cuisine italienne et la cuisine française, mais cela n’empêche pas la transmission, ou bien la production de quelque chose de nouveau, à partir de quelque chose qui existe déjà, comme dans la traduction.

36C’est ainsi que j’ai décidé de commencer un cours de théorie de la traduction par un exposé sur quelques principes de base de la mécanique quantique (principe de superposition, principe d’incertitude d’Heisenberg, paradoxe du chat de Schrödinger) qui ont conduit à l’élaboration d’une théorie littéraire entièrement fondée sur la fluidité textuelle20. Et c’est à partir de ces expériences que j’en suis venu à penser que l’intersection de l’art contemporain et de la traduction pouvait être l’un des regards les plus fructueux à porter sur la réalité qui nous entoure pour parler de la traduction.

La traduction de l’autre côté du miroir de l’art

37À une époque qui suit L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique21 de Benjamin, un art de la reproduction tel que la traduction ne pouvait qu’être au centre du discours et des pratiques de l’art contemporain, mais la traductologie s’est rarement, voire jamais, regardée dans le miroir que l’art contemporain lui offrait pour s’observer.

38Mon parcours d’étude de l’intersection de la traduction et de l’art contemporain a commencé grâce à l’un des nombreux colloques qui n’étaient pas très liés à mon domaine de recherche auxquels j’ai participé pendant les cinq années de recherche pour ma thèse. J’ai présenté pendant ces années plusieurs communications à ce genre de colloques, non pas pour me présenter comme un élément perturbateur, mais pour pouvoir puiser dans chaque domaine les outils et pratiques théoriques et méthodologiques qui pouvaient s’avérer utiles pour mon étude. Et, en même temps, pour obtenir des regards toujours différents sur ce que je proposais, en essayant d’éviter l’effet d’écho que l’on ressent lors de colloques qui ne font que répéter ce que nous avons déjà entendu de nombreuses fois, ce que nous dirions nous-mêmes, parce que les perspectives proposées sont très similaires les unes aux autres.

39Lors d’un colloque à Saint Etienne en 2018 consacré à « Écarts et variations : l’instabilité du multiple », j’ai découvert un certain nombre d’expériences artistiques qui plaçaient les mécanismes de traduction au centre de leur création et qui se concentraient en particulier sur les erreurs inévitables de tout acte de reproduction, de transmission et de traduction, et qui étaient lues dans leur valeur positive de construction de la variété et de la diversité plutôt que dans leur valeur négative de violation d’une norme.

40J’ai donc vu dans le domaine de l’art une représentation idéale des mécanismes qui m’intéressent dans le processus de traduction, et surtout du rôle de l’erreur en traduction. En effet, l’erreur a toujours été l’une des notions clés du discours de la traduction et des préoccupations de tout traducteur, évidemment dans son sens négatif de faute, d’irrégularité et de non-conformité22. Pourtant, l’erreur peut aussi jouer et a toujours joué un rôle différent. Non seulement les études pédagogiques ont démontré la valeur positive de l’erreur dans le processus d’apprentissage. Surtout, les écarts par rapport à la norme peuvent devenir une source de créativité, des ressources créatives, comme le résume bien Marcello Signorile lorsqu’il écrit (et dessine) que « le malentendu est une traduction parfaite23 » :

Figure 1 : Marcello Signorile, Rails

41L’art contemporain est devenu de plus en plus ouvert à une lecture de l’écart comme « une opération riche de possibilités conceptuelles et plastiques apte à transformer l’erreur, l’accident, en acte créatif », dont « l’enjeu n’est désormais plus de tendre vers un résultat achevé et autonome mais bien de mettre en avant son processus d’élaboration, c’est-à-dire là où l’art advient24 ». Et cette centralité du processus et des écarts-erreurs qui se produisent à l’intérieur du processus comme source de créativité est ce qui peut le plus rapprocher les deux domaines, de l’art et de la traduction.

42Je suis donc parti, pour un article publié en 202325, d’une lecture de six œuvres d’art qui jouent avec les erreurs dues à tout acte de reproduction, de transmission ou de traduction afin de comprendre ce que ces œuvres – qui ne parlent pas directement de traduction –, pouvaient nous dire sur la traduction. J’ai ensuite proposé trois exercices de traduction qui pouvaient nous conduire vers une approche plus « indisciplinée » de la traduction, à partir de ces œuvres et de l’interprétation du processus de traduction que ces œuvres offraient.

43À travers On Translation : The Internet Project d’Antoni Muntadas26 et Polished de Bertrand Lavier27, qui ont en commun la méthode du « téléphone arabe » appliquée à la traduction, j’ai souligné les décalages qui se produisent entre les traductions et leurs originaux, et entre la langue et la réalité décrite par la langue, pour parler de la possibilité et de la nécessité de variation inhérente à toute traduction, et à toute communication. Ces écarts nous révèlent l’identité même de tout échange linguistique qui est une chaîne d’incompréhensions fructueuses, de détours créatifs et créateurs.

44À travers une analyse des œuvres Ulisses de Stéphane Le Mercier28 et translation de John Cayley29, j’ai mis en relief l’aspect polyphonique et multilingue de la traduction, qui nous amène à regarder le texte de points de vue différents, dévoilant des aspects qui étaient cachés dans l’original et qui se révèlent à nous en traduction.

45Et à travers une analyse des livres Translating Apollinaire : A Preliminary Report de B. P. Nichol30 et Un coup de dés jamais n’abolira le hasard : translations d’Eric Zboya31, qui poussent la traduction à ses limites extrêmes, élargissant la compréhension de ce qu’on appelle traduction, j’ai décrit une possibilité d’une traduction qui n’est plus un outil de compréhension linguistique du texte, mais qui va plutôt dans la direction d’une exploration de toutes les dimensions multiples du texte.

De Kantaje à Traduire en archipel(s) : une rencontre entre une artiste et un traducteur

46Après ces premières tentatives de rencontre de l’art contemporain, j’ai eu la chance de recevoir une proposition de la part de Myriam Suchet qui m’a invité à collaborer avec l’artiste franco-roumaine Stefania Becheanu pour son exposition Kantaje : de la ‘langue’ aux oreilles qui s’est tenue en novembre 2022 à Venise, à l’Institut roumain de la culture et de la recherche humaniste32.

47Les travaux de recherche-création artistiques et littéraires de Becheanu découlent d’une autre invitation de Suchet, à développer un dialogue artistique avec le roman Quant à je (Kantaje) de Katalin Molnár33, qui joue avec la langue à travers des expériences de lecture et d’écriture déstabilisantes, imitant les sons de la parole naissante de Molnár lorsqu’elle a appris le français à son arrivée en France depuis la Hongrie et que Becheanu sent très proches de sa propre expérience, lors de son arrivée en France en provenance de Roumanie.

48Pour l’exposition de Venise en novembre 2022, Becheanu et moi avons sélectionné l’une de ses pièces, À chaque fois tu me fais le même coup, et créé une nouvelle pièce en italien, Ogni volta con te è la stessa storia, à partir du texte de ma traduction en italien du texte de Molnár, suivant un processus de traduction-(ré)création déjà mis en place pour les traductions des œuvres de l’écrivaine croato-suisse Dragica Rajčić Holzner de l’allemand vers l’italien34, pour transmettre une sensation de « confusion » linguistique qui ne fait pas obstacle à la compréhension, et dont j’ai parlé davantage dans un autre article35.

49C’est à partir de cette expérience et de cette rencontre avec Becheanu qu’est née une deuxième exposition, Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi, accueillie par CREA Cantieri del Contemporaneo à l’île de la Giudecca à Venise, du 6 au 23 avril 202336, dans le cadre du colloque « Traduire en archipel(s) ».

Figure 2 : La salle principale de l’exposition Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi à CREA Cantieri del Contemporaneo, Venise

50L’exposition continuait le travail fait sur Kantaje pour la première exposition, à travers une inclusion des étudiantes, qui ont produit leurs propres traductions, que Becheanu a imprimé en lettres adhésives pour en faire un élément central de son installation, en les disposant en formes géométriques autour de ses œuvres. De plus, les étudiantes ont été invitées le matin avant le vernissage à participer à un atelier de création poétique multilingue avec Becheanu, et leurs poèmes multilingues ont été transformés en petites installations dans l’espace de l’exposition et dans l’espace extérieur de la galerie, en utilisant les lettres qui avaient été découpées dans les œuvres de Becheanu.

Figure 3 : Stefania Becheanu, Kantaje,

exposé dans Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi

51Mon projet d’exposition, Traduire la ville : Venise 2.023, se concentrait plutôt sur l’idée d’une traduction de la ville de Venise dont j’ai parlé dans une publication consacrée à une approche expérientielle à la traduction37. Cette exposition nait aussi de la tentative de lire la ville à travers la rencontre entre traduction et outils numériques, après des expérimentations qui ont mené aussi à un atelier de traduction de la ville conduit à Montpellier pendant le colloque « What’s the Matter in Translation ? / Traduction et matérialité »38, lié à l’Outranspo, l’Ouvroir de Translation Potencial.

52L’accent est encore une fois mis sur les erreurs, les mauvaises lectures et les détours de la traduction qui permettent une double (ou triple) lecture, révélant parfois la réalité cachée derrière les mots, ou générant des lectures alternatives qui peuvent nous renseigner sur une ville différente de celle que nous lisons de nos propres yeux, et qui peuvent arriver à interpréter la ville elle-même comme un texte à traduire. Une partie de l’exposition se focalisait sur la « créativité » de la machine elle-même, qui n’est pas le produit de l’Intelligence Artificielle, mais le produit de la rencontre entre les données générées par l’homme et collectées par la machine, le regard du traducteur, qui suggère un regard sur l’artefact à travers le prisme de la traduction, et le rôle actif du spectateur/lecteur qui s’engage dans l’œuvre, percevant comme créatif le produit de cette rencontre.

53C’est ainsi qu’ont été créées les œuvres exposées à Venise en avril 2023 et exposées ensuite aussi à Poitiers, lors de la journée d’étude « Langues, traduction, transferts en contexte intermédial » à l’Université de Poitiers en novembre 2023 qui visent à faire de la traduction un outil de découverte et redécouverte de l’espace qui nous entoure et un instrument de recherche-création et de recherche- action, qui agit sur la lecture et sur la transformation de notre réalité, physique et virtuelle à la fois.

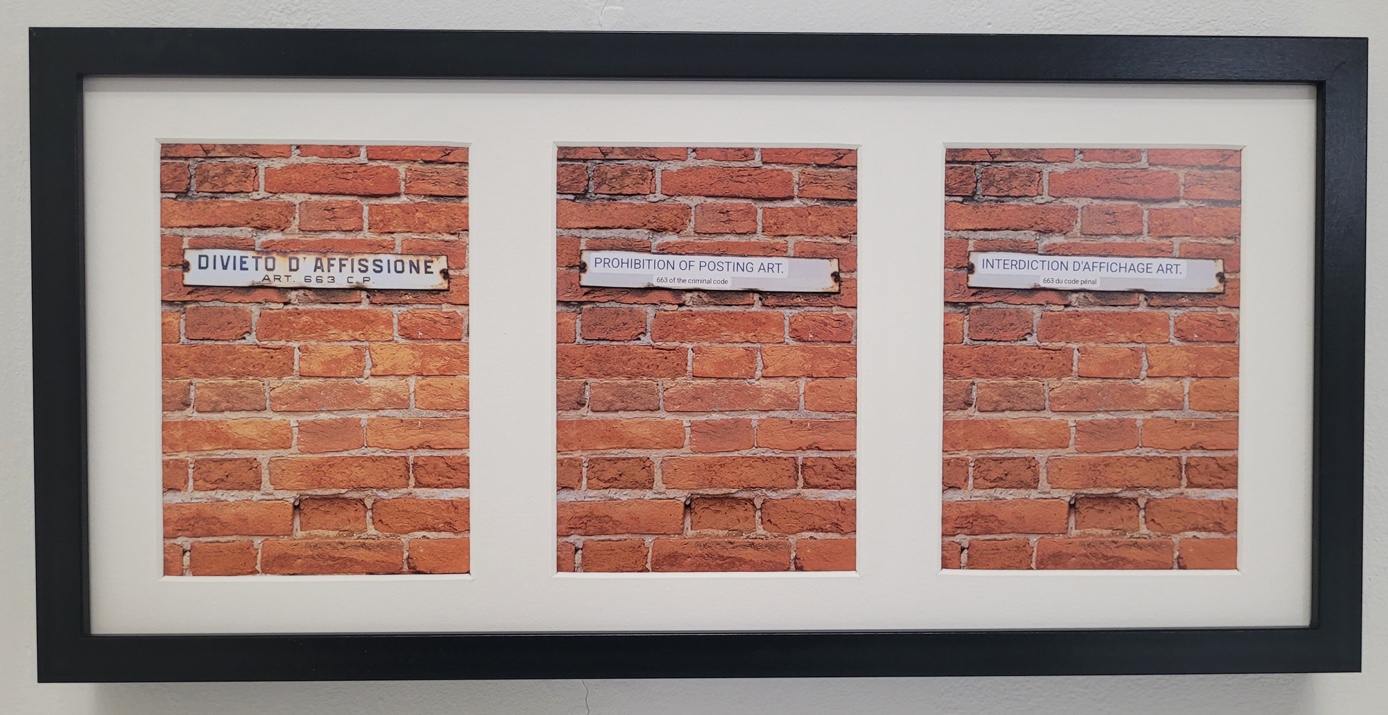

Figure 4. Giuseppe Sofo, Prohibition of Posting Art,

exposé dans Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi

Figure 5 : Giuseppe Sofo, L’alphabet de la ville,

exposé dans Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi

Figure 6 : Giuseppe Sofo, Traduction architecturale,

exposé dans Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi

Figure 7 : Giuseppe Sofo, Everything Is Lost in Translation,

exposé dans Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi

Conclusions

54Ces approches interdisciplinaires et indisciplinées de la traduction permettent de rencontrer la traduction à travers des routes indirectes, des chemins alternatifs, des détours et des dérives qui, au lieu de nous faire naufrager, nous permettent de rejoindre des îles inconnues, des nouveaux archipels de la pensée.

55Dans ce contexte, les erreurs de traduction et les écarts ou les défauts apparents engendrés par les multiples niveaux de métaphorisation, de transcodification et de traduction au sens large, deviennent une source de créativité, qui peut donner lieu à la création de ressources précieuses pour l’apprentissage de la traduction et pour la construction d’un discours plus vaste et plus profond sur la théorie et sur la pratique de la traduction.

56C’est pour cela que ces formes de traduction indisciplinée deviennent pour moi une manière de contribuer à construire une pensée archipélique de la traduction, qui s’ouvre dans toute direction, et qui ouvre notre esprit à une plus profonde compréhension du rôle que la langue et la traduction jouent dans nos vies. Si ces écarts nous attirent dans nos études de la langue et de la traduction, c’est peut-être aussi parce qu’elles représentent mieux nos propres identités et nos vies, qui se déplacent entre une faille et l’autre, entre un écart et un point de contact.

57Et c’est pour tout cela que je suis convaincu que la meilleure façon pour parler de traduction, c’est de ne pas parler de traduction.

Notes

1 Lucia Quaquarelli, Myriam Suchet, « Pratiquer l’indiscipline, traduire », dans Indiscipliner la traduction, Écritures, L. Quaquarelli, M. Suchet (dir.), n° 9, 2017, p. 14.

2 Édouard Glissant, Introduction à une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996.

3 Myriam Suchet, Traduire du français aux français : Livret d’une recherche en cours, Institut Universitaire de France, Projet de recherche 2019-2024.

4 Myriam Suchet, Traduire du français aux français : Livret d’une recherche en cours, Institut Universitaire de France, Projet de recherche 2019-2024, n°6, p. 5.

5 Myriam Suchet, Traduire du français aux français : Livret d’une recherche en cours, Institut Universitaire de France, Projet de recherche 2019-2024, n°5, s. p.

6 Édouard Glissant, Introduction à une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996, p. 71.

7 Lucia. Quaquarelli, Myriam Suchet, « Pratiquer l’indiscipline, traduire », op. cit., p. 14.

8 Voir : Naoki Sakai, « Le Point de comparaison et la transnationalité. Pour des Humanités comparées », dans Indiscipliner la traduction, Écritures, n° 9, L. Quaquarelli, M. Suchet (dir.), 2017, p. 21-46.

9 Karen Korning Zethsen, « Beyond Translation Proper – Extending the Field of Translation Studies / Au-delà de la traduction au sens propre pour élargir le champ de la traductologie », dans TTR : Traduction, terminologie, rédaction, vol. 20, n°1, 1er semestre 2007, p. 299.

10 Lily Robert-Foley, Experimental Translation: The Work of Translation in the Age of Algorithmic Production, Londres, Goldsmiths Press, 2024.

11 Madeleine Campbell, Ricarda Vidal (dir.), Translating Across Sensory and Linguistic Borders: Intersemiotic Journeys between Media, Cham, Palgrave Macmillan, 2019 ; Madeleine Campbell, Ricarda Vidal (dir.), The Experience of Translation: Materiality and Play in Experiential Translation, Londres-New York, Routledge, 2024.

12 Myriam Suchet, Indiscipline !, Montréal, Nota Bene, 2016, p. 6.

13 Myriam Suchet, « Créer des savoirs indisciplinés pour l’univerCité », dans Vie des arts, n°273, hiver 2024, en ligne : https://viedesarts.com/dossiers/dossier-pratiques/creer-des-savoirs-indisciplines-pour-lunivercite/

14 Michael Cronin, Translation in the Digital Age, Londres-New York, Routledge, 2012.

15 Voir : Giuseppe Sofo, « Reshaping Translation and Theories of Translation in the Digital Age », in Status Quaestionis, n°26, pp. 237-254.

16 Voir : Roberto Laghi, « Caché derrière les écrans : le littéraire entre l’humain et la machine. Comment les conditions matérielles et socio-économiques des technologies informatiques conditionnent les rhétoriques du discours numérique » in Lingue e Linguaggi, vol. 62, 2024, pp. 95-108.

17 Et j’en remercie toutes les étudiantes et tous les étudiants qui m’ont accompagné dans ce voyage au centre de la traduction, entre L’Aquila, Urbino, Avignon, Parme, Venise, Carlisle, PA, Zürich, Briançon (merci Daniela, Susan, Irene, merci Sofia, Azzurra, merci Ilaria, Marco, Valentina, Eleonora, Petra, Gaia, Stefano, merci Erin, Daniel, merci Lucie, merci Anäe…).

18 Giuseppe Sofo, I sensi del testo : Scrittura, riscrittura e traduzione, Rome, NovaLogos, 2018.

19 Giuseppe Sofo, “La traduzione collaborativa e Brexit di James Noël” in James Noël, Brexit, Giuseppe Sofo (dir.), Venise, Cafoscarina, 2020, pp. 89-116.

20 Giuseppe Sofo, Il multiverso testuale : Il gatto di Shakespeare, la meccanica quantistica e una teoria letteraria del tutto, Rome, NovaLogos, 2024.

21 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Fayot, 2013 [1955].

22 Voir : Giuseppe Sofo, « Errore creatore : la notion d’erreur dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction », in Ticontre : Teoria Testo Traduzione, n. 12, 2019, p. 405-428.

23 Marcello Signorile, « Rails, ovvero: consegnare altro da se stesso », dans Indiscipliner la traduction, Écritures, L. Quaquarelli, M. Suchet (dir.), n°9, 2017, p. 174.

24 Damien Dion, « D’un médium l’autre : variations du même chez Bertrand Lavier et Simon Starling », in Copies, écarts et variations dans la création contemporaine, Céline Cadaureille, Anne Favier (dir.), Paris, Hermann, 2020, p. 211.

25 Giuseppe Sofo, « Performances de la traduction : De l’art contemporain à l’apprentissage de la traduction », dans Penser la traduction à travers ses pratiques: Contextes, fonctions et réceptions de la traduction, Chiara Denti, Dorothée Cailleux (dir.), Bruxelles, Peter Lang, 2023, p. 121-136.

26 Antoni Muntadas, On Translation : The Internet Project, 1997, en ligne : http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/languages.html

27 Bertrand Lavier, Polished, 1976.

28 Stéphane Le Mercier, « Ulisses 1998–2013 livre d’artiste », 10 juin 2013, en ligne : http://stephane-le- mercier.blogspot.com/2013/06/ulisses-1998-2013-livre-darti ste.html

29 John Cayley, Translation, avec musique de Giles Perring, 2004-2019, en ligne : https://collection.eliterature.org/1/works/cayley translation.html

30 B. P. Nichol, Translating Translating Apollinaire : A Preliminary Report from a Book of Research, Milwaukee, Membrane Press, 1979.

31 Eric Zboya, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard : translations, Manchester, Apple Pie éditions, 2018.

32 Stefania Becheanu, Kantaje : de la ‘langue’ aux oreilles, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venise, Novembre 2022.

33 Katalin Molnár, Quant à je (Kantaje), Paris, P.O.L., 1996.

34 Voir : Dragica Rajčić, « Sogno di Felicittà », « Litigata delle fragole », « Come faccio a scostare Igor », Premio svizzero di letteratura 2021, Bundesamt für Kultur, 2021, p. 91-97 ; Dragica Rajčić, Post Bellum, in Disaccordati accordi, Anna Ruchat, Pierre Lepori (dir.), Valigie Rosse, Livourne, 2015, p. 55-85 ; « La gverra è finita », « Una casa, in nessun luogo », « Parlano d’integrazijone », in Scrittori italiani, 2015, p. 28-29 ; Giuseppe Sofo, « Nota alle traduzioni di Dragica Rajčić » in Scrittori italiani, 2015, p. 28.

35 Giuseppe Sofo, Kantaje : De la “langue” aux oreilles : Une rencontre entre art contemporain et didactique de la traduction, dans Repères Do.Ri.F., 2024, en cours de publication.

36 Stefania Becheanu, Giuseppe Sofo, Traduire en archipel(s) / Tradurre in arcipelaghi, Venise, CREA Cantieri del Contemporaneo, 6-23 avril 2023.

37 Giuseppe Sofo, «Traduire en archipel(s): Translating the City and Performing Translation in the Digital Era », dans The Translation of Experience: Cultural Artefacts in Experiential Translation, Madeleine Campbell, Ricarda Vidal (dir.), Londres-New York, Routledge, 2024.

38 Giuseppe Sofo, « Traduire la ville: Montpellier 2.022 », atelier de traduction, colloque international “What’s the Matter in Translation? / Traduction et matérialité”, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier, 8-11 juin 2022.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Giuseppe Sofo

Giuseppe Sofo est enseignant-chercheur en Langue française et traduction à l’Université Ca’ Foscari de Venise et traducteur. Il a publié trois monographies : I sensi del testo (2018), Les éclats de la traduction (2020) et Il multiverso letterario (2024) et co-dirigé des ouvrages sur le genre de la traduction (2019), la génétique des traductions (2023) et le traitement automatique des langues (2023).

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)