- Accueil

- > Revue papier (Archives 1993-2001)

- > Complexité syntaxique et sémantique

- > Les coordonnants adversatifs ben-mais-but en acadien traditionnel et en chiac du sud-est du Nouveau-Brunswick, Canada1

Les coordonnants adversatifs ben-mais-but en acadien traditionnel et en chiac du sud-est du Nouveau-Brunswick, Canada1

Par Pierre-Don GIANCARLI

Publication en ligne le 29 novembre 2017

Résumé

Il s'agit d'une étude variationniste et contrastive des conjonctions mais-ben-but tels qu'elles s'emploient dans l'est du Canada au sein de deux variétés de français anglicisées (l'acadien et le chiac). Elle vise, dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives, à montrer que l'alternance entre ces coordonnants n'est pas aléatoire mais motivée, et ce de façon parfois différente entre les deux variétés : on montrera que ben, après une recherche de son invariant et une comparaison avec son étymon bien, correspond à un changement de zones qui ne met pas en jeu un franchissement de frontière notamment grâce à un processus d'inférence, et met les contenus propositionnels en relation de rupture. But, bien qu'adversatif modifiant comme ben, s'en démarque par une mise en opposition formalisable par un passage de frontière dans l'un ou l'autre sens entre deux zones complémentaires en relation de différenciation et, au moins en chiac, permet des emplois argumentatifs et métalinguistiques. Enfin mais est un hypéronyme pour les deux autres marqueurs en acadien traditionnel, et en chiac un adversatif excluant qui signale l'instauration d'une altérité radicale ne permettant de changement de zone que dans un seul sens.

Table des matières

Texte intégral

1En 1999 nous avons effectué un voyage d’étude dans l’est du Canada, au Nouveau-Brunswick (N-B) dans la région de Moncton. Au sein de cette province, la seule officiellement bilingue du Canada, on trouve dans la région de Moncton en gros deux tiers d’anglophones unilingues et un tiers de francophones diglottes anglais-français2, le français des francophones se répartissant en deux variétés (l’acadien traditionnel et le chiac) qui font co-exister archaïsmes et anglicismes à des degrés divers et, pour ce qui est du second, présentant des formes en voie d’autonomisation par rapport au français et à l’anglais (sur ce point voir Perrot, 1995, 19 sqq)3.

2Plus précisément nous nous sommes attaché à un point très limité de leurs grammaires, à savoir ben/mais/but, afin de voir si l’alternance entre ces coordonnants était motivée ou aléatoire. Deux études sur le sujet avaient déjà conclu à une relation aléatoire, celle de Marie-Marthe Roy (1979, 104, 169) et celle de Marjolaine Leblanc (1998, 24, 28). Parmi ces coordonnants, deux sont français ou d’origine française, et le troisième est d’origine anglaise4.

3Or, si les emprunts de termes à une autre langue sont fréquents dans le domaine des lexèmes (nom, verbe, adjectif...), que ce soit pour décrire une réalité spécifique au monde où l’on parle une des deux langues, ou (dans le cas de l’anglais) que ce soit par emprunt à un domaine technique où l’anglais prédomine, ils sont beaucoup moins fréquents au sein des mots-outils dont le nombre est clos, et d’ailleurs ni l’acadien ni le chiac n’ont emprunté d’article, de démonstratif, de possessif ou de pronom personnel à l’anglais (Roy, 1979, 68-69). Pourquoi donc l’acadien et le chiac ont-ils emprunté un coordonnant adversatif (mot-outil) à l’anglais, alors même qu’ils en possédaient déjà deux, s’il n’y a pas de motivation dans leurs emplois respectifs ? Certes ce ne serait pas les premières langues à posséder 3 coordonnants adversatifs5, mais cela requiert une justification.

4Et, deuxième question, pourquoi seulement ce coordonnant (but) et pas d’autres comme and ou or ?6 De façon générale, nous restons persuadé que la co-existence de formes différentes ne peut que se fonder sur des valeurs différentes pour chacune des dites formes.

5Nous avons retenu 10 informateurs (1 d’acadien traditionnel, 9 de chiac), répondant aux critères suivants : primo ce sont des francophones, secondo leur idiolecte comprend les trois variantes, car pour comprendre le positionnement de ben/mais/but il nous a semblé prioritaire de prendre en considération les informateurs disposant de la totalité de ce système ternaire, tertio le nombre total dans leur corpus des trois coordonnants cumulés devait être supérieur ou égal à 10.

6Les corpus sur lesquels sont basées nos analyses sont les suivants :

71°) Corpus Péronnet dit « 85 », dorénavant noté CP :

il s’agit d’un corpus d'acadien traditionnel (75.000 mots) du sud-est du N-B à partir de sept informateurs âgés (Zoël a 78 ans en 1971) et ruraux (ils sont nés et habitent dans des villages à forte majorité francophone, c’est-à-dire que Moncton, le grand centre urbain et majoritairement anglophone de la région, est exclu) qui racontent des contes et légendes. Ils ont effectué peu de déplacements au cours de leurs vies, et ont eu peu de contacts avec l’anglais puisqu'ils n'y ont guère été exposés dans leurs villages et qu'ils n'ont pas pu l'être ailleurs. Peu influencés par l’anglais ou le français standard, ils parlent l’acadien traditionnel.

Précisons que le fait de parler d’« acadien traditionnel », rural, ancien et parlé par des personnes âgées, en contraste avec le chiac, récent, parlé par des jeunes et urbanisé, ne doit pas laisser croire que les anglicismes ne concerneraient que le second. On trouve dans le corpus d’acadien traditionnel de Zoël des passages comme « well » toujou lui a apporté ça à sa mére / sa mére a pris un bon « lunch » là / al a commencé à reprende un petit brin / dans une coup’l de jours/ i a « travelé » dans la ville(Zoël, CP, 9), à côté de calques comme sa femme a pris malade et a fait pour la porte, tout en prenant soin de ne pas mal interpréter des passages comme a mouvé sa mére pus proche du bord,c’est-à-dire de ne pas prendre pour des anglicismes ce qui est en réalité la survivance d’un état plus ancien du français (le verbe mouver a le sens de déménager depuis le 16e s., cf. aussi Massignon, 1962, 750). Parmi ces emprunts très précoces à l’anglais figurait déjà but.

Sur les sept informateurs du CP, seul Zoël répondait aux trois critères, mais ses répartitions de ben/mais/but, figurant dans le tableau récapitulatif infra, sont représentatives des sept corpus dans la mesure où mais est la variante la plus répandue, et but la moins répandue (bien que présente chez trois sujets sur sept, ce qui n’est pas négligeable pour des gens qui n’ont pas de contacts avec l’anglais).

82°) Corpus Roy, dorénavant abrégé en CR :

il s’agit d’un corpus chiac (environ 114.000 mots) recueilli en 1976, et en partie utilisé pour la thèse de Maîtrise (correspondant au DEA français) de M.-M. Roy, auprès de douze informateurs jeunes, entre 15 et 27 ans. Tous nés à Moncton et presque tous habitant toujours Moncton. Ce sont donc des citadins, vivant dans une ville majoritairement anglophone. A l’inverse de l’acadien traditionnel, butest la variante la plus répandueet maisla moins répandue (sauf chez Angèle, qui est contre le franglais de Moncton mais qui n’a tout de même pas pu s'empêcher de produire 7% de but, ce qui montre à quel point but est intégré au système de ces francophones), tandis que ben se maintient.

Sur les douze informateurs, un avait un système binaire (dépourvu de mais, les onze autres avaient un système ternaire), un avait un nombre insuffisant d’occurrences, et un était anglophone, ce qui a laissé exploitables les corpus de neuf sujets, que l’on retrouve dans le tableau ci-dessous à la suite de Zoël :

9Tableau 1. Les informateurs

|

Nom |

Âge |

profession |

lieu de résidence |

nombre de ben-mais-but |

|

1. Zoël |

78 |

bûcheron |

Ste-Marie de Kent |

8-13-2 |

|

2. Charline |

16 |

étudiante |

Moncton |

13-1-32 |

|

3. Rickie |

18 |

étudiant |

Moncton |

15-1-12 |

|

4. Louise L. |

15 |

étudiante |

Moncton |

6-1-17 |

|

5. Louise X |

19 |

au chômage |

Moncton |

12-2-10 |

|

6. Louis |

23 |

réparateur pneus |

Moncton |

1-2-56 |

|

7. Sylvia |

23 |

au foyer |

Moncton |

10-7-5 |

|

8. Angèle |

25 |

secrétaire |

Moncton |

14-39-4 |

|

9. Gérald |

26 |

commis ass. chômage |

Moncton |

19-14-12 |

|

10. Cécile |

19 |

téléphoniste dans hôpital |

Moncton |

20-0-29 |

10Des trois coordonnants, ben est celui qui peut le plus surprendre, puisque mais et but sont déjà employés en français standard et en anglais standard respectivement. C’est donc par ben que nous commencerons.

Ben est la prononciation réduite (sans jod) de bien, la réduction semblant aller de pair avec le passage du lexème (substantif ou adverbe) à un opérateur grammatical. Voici quelques exemples de la forme pleine bien (et pas en position accentuée finale) en acadien traditionnel et en chiac par quelques informateurs qui par ailleurs emploient ben (et pas bien) en tant que coordonnant :

1 [un mari et sa femme se demandent auquel de leurs enfants ils laisseront leur héritage]

Doune ton bien à c'tia qu' est digne de ll' aouèr(Zoël, CP, 15).

2 Sylvia : Astheure a parle le français pi l'anglais aussi... même comme ça astheure pi a l'a six ans tu sais là pi a parle encore aussi bien le français comme l'anglais pi tu...(Sylvia, CR, corpus 6, 8).

11Ben se rencontre aussi en France, plutôt dans une prononciation rurale en tant que lexème adverbial, mais pas comme coordonnant adversatif (ce qui indique une grammaticalisation moindre en français de France qu’en français du N-B), alors qu’on le trouve ainsi en acadien traditionnel et en chiac, comme en témoignent les exemples suivants :

3 Pis i a mis à faire bouillir ses vêtements / y avait d' aut'r chose qui faisait dans le même temps ben je me rappelle pus(Zoël, CP, 3).

4 Rickie : How comes vous êtes contre la grass [drogue] ?

Charline : Je suis pas contre moi [...] J'sus pas contre ben moi je le voudrais pas (Charline, CR, corpus 3, 1).

5 [parlent des enfant de parents seuls qui vont dans des camps]Rickie : Pi y'en a des petits djàbles là-dedans, j'ai jamais été, ben j'en ai entendu parler moi (Rickie, CR, corpus 1, 4).

6 R.C. : [...] tous qui parliont about c'était des guys de Newfoundland. [...]

Rickie : Nous, on parle comment's on s'a enjoyé on parle pas about des filles. [...]

Louise L. : Dis-moi pas que vous avez pas parlé about des filles.

Charline : Arrêtez.

R.C. : Quosse qu'on parlerait about des filles pour ?

Rickie : O.K. on a peut-être parlé.

Louise L. : Because c'est ça vous avez dans l'idée right now.

Rickie : O.K. nous autres... on parle about des filles, ben c'est pas toute la soirée (Rickie, CR, corpus 1, 14).

7 Charline : Nous autres [filles] on parle about Another World pi vous autres [garçons]...

Rickie : Basketball.

Johanne : Oui, O.K.

Rickie : O.K. Parlons de basketball.

Johanne : Parlons about Another World [film].

Rickie : Ah, come on.

Johanne : How comes ?

Charline : ..tu ?

Louise L. : Watchez-vous ça ?

Rickie : On le watch peut-être ben on en parle pas toute la journé

(Rickie, CR, corpus 2, 12).

8 Johanne : Freak tu pas out [= se défoncer, surtout en prenant de la drogue] quand's tu bois toi ?

Rickie : Des fois.

Johanne : Oué. C'est la même affaire.

Rickie : J'étais de même [= comme ça] avant ben j'ai chang

(Rickie, CR, corpus 3, 3).

9 G.G. : Ça du cookage chez nous c'est de quoi d'la pâtisserie c'est de quoique qu'on a jamais c'est rare qu'on a.

Angèle : Vous n'en fais pas ben ta mère te fournit.

Sylvia : Oui

G.G. : Ouais but ça ???

Sylvia : I n'en pas parce que moi j'en fais pas ben ta mère n'en fait une fois par semaine.

G.G. : Non, astheure but a n'a pas tout l'temps fait (Angèle et Sylvia, CR, corpus 6 p. 22).

12Cet emploi adversatif de ben pourra paraître surprenant à un français de France. Pourtant, en français contemporain de France, on peut le rapprocher d’un emploi adverbial de bien tel qu’on le trouve dans il faut bien que jeunesse se passe (glosable par malgré tout...) ou dansil peut bien venir sonner à ma porte, je ne lui ouvrirai pas (glosable par même si....). On ne peut pas non plus ne pas penser au subordonnant dit bien que, qui n’est autre que bien suivi d’une proposition au subjonctif : bien qu’il sonne à ma porte, je ne lui ouvrirai pas.

13Quant à l’étymologie de ben, elle permet de montrer que bien, d’où ben est issu, a depuis fort longtemps une valeur adversative en français : à la fin du 10e s. biensert entre autres à renforcer une affirmation (Le Robert, 1993), et aujourd’hui encore il permet de « souligner une affirmation en opposition avec une autre idée, précédée souvent par mais,pourtant, toutefois (nuance concessive) » : « j’y suis bien allé, mais vous n’y étiez pas »(Larousse, 1971). Au 12e s. bien est attesté comme conjonction concessive, puis est supplanté dans cet emploi au 14e s. par bien que (Le Robert, 1993). Au 16e s. on trouve toujours bien que, mais aussi l'adverbe bien avec le sens oppositif de mais bien : « si vous voyez un vibrequin, vous ne direz point que ce soit l'outil d'une lingère, bien d'un menuisier » (Huguet, 1925).

14Sachant que l'Acadie fut revendiquée par la France en 1534, avec des colonies françaises dès 1604, on peut penser que l’origine du sens adopté par le coordonnant ben en acadien puis en chiac n’est pas à chercher dans une évolution locale postérieure à l’implantation en Amérique, pas plus que dans un contact avec l’anglais, mais bien dans le français du 16e /17e s., et sans doute en particulier dans le français régional (et/ou le français populaire, jouant le rôle de koïné, Poirier, 1994, 250-259) parlé à l’époque par les colons, pour la plupart issus du centre-ouest de la France (Poitou, Aunis, Saintonge), à la différence de ceux qui peupleront le Québec (partis du nord de la Loire) et avec lesquels ils n’entretiendront guère de contacts jusque dans la deuxième moitié du 19e s.

15Quel invariant peut-on donner à ben ? Pour ce faire, nous utiliserons la topologie du domaine notionnel de la théorie des opérations énonciatives de A. Culioli7.

16Ben indique un changement de zone, mais avec ou sans franchissement de la Frontière F (intervalle possédant des propriétés à la fois de l’Intérieur et de l’Extérieur) en fonction de la nature de ben, dont nous donnerons 5 exemples :

171°) Ben adverbial en co-occurrence avec la conjonction ou (ou ben) (avec passage de Frontière) :

10 Quand la verrure est grosse assez dans les racines tu peux porcer ça avec une aiguille chaude / que t' as réchauffé à la lampe ou ben donc au feu / sans que ça faise mal(Zoël, CP, 1).

11 Rickie : Ah oui à chaque samedi l'hiver i font une danse soit icitte ou ben... (Rickie, CR, corpus 4, 10).

18Il existe deux emplois de ou, un exclusif, le plus courant, comme en 12,et un inclusif, dont nous donnons l’exemple fabriqué 13 en son absence dans les corpus :

12 Louise L. : On a fait un Round court. Sais-tu quosque c'est ça comme t'as le juge pi t'as ceux-là qui disent si t'es guilty ou pas guilty (Louise L., CR, corpus 3, 12).

13 Le Japon ou l’empire du soleil levant.

19Nous pensons que l’ajout de ben à ou renforce le côté exclusif de ou si le ou était déjà exclusif (ex. 12), force à l’interpréter de façon exclusive si ambiguïté il y avait (prend ce que tu veux : frites ou bien salade ou bien légumes), ou est incompatible avec ou si ce ou ne peut être qu’inclusif (?le Japon ou bien l’empire du soleil levant donnerait à choisir entre deux référents identiques, à moins qu’il s’agisse de choisir une appellation plutôt qu’une autre pour le même référent). Car ben oblige à interpréter ou avec un passage de frontière, si bien que le parcours n’est pas un parcours totalisant avec sélection simultanée des deux valeurs, mais débouche sur le choix alternatif d’une valeur au détriment d’une autre.

202°) Benadverbe de confirmation (avec passage de Frontière) :

14 Cécile : C'est-ti ben la femme à ? ça ?(Cécile, CR, corpus 9 p. 10).

15 [le personnage a appris une formule magique permettant d’arrêter le sang de couler. Un arbre abattu s’est coincé dans un autre arbre] si ces mots-là pouvont arrêter le sang i pouvont ben pas dégrucher [faire descendre] c't arbe-là

(Zoël, CP, 5).

21Cet emploi, qui remonte au Moyen Français (14e -15e s.) (Michiels, 1998, 76), permet une assertion renforcée dans le cadre d’une prise en charge de la relation sujet/prédicat, ou, comme en 14, est une demande pour savoir si une telle prise en charge est le cas. Or si on garantit l'authenticité de la relation prédicative, c’est qu’il y a une raison pour cela : il y a au moins mise en doute préalable de la validité de l’énoncé, comme pour Cécile en 14, ou de façon générale le choix d’une zone s’inscrit dans un cadre où a été préalablement envisagée une alternance avec son complémentaire, que ce dernier soit présent contextuellement ou, le plus souvent, préconstruit. La question de Cécile appelle la réponse oui c’est ben la femme à X, avec passage à l'intérieur du domaine notionnel.

22A noter qu’en français standard de France on pourrait avoir également oui c’est bien la femme à X, mais pas *non c’est pas bien/bien pas la femme à X, c’est-à-dire que bienpermet le passage de l’extérieur E (qui incarne l’altérité) vers son complémentaire l’intérieur I (valeur positive) mais pas le contraire, le bien de confirmation étant incompatible avec la négation. Cette contrainte n’existe pas en acadien, comme le montre l’exemple 15, dans lequel le personnage se rend compte que sa formule magique a un pouvoir limité et ne peut effectivement pas tout faire (glose : il est faux de dire que...), et effectue avec ben pasun passage de I vers E8. Si cet emploi est possible en acadien mais pas en français de France, on remarquera que c’est sous la forme non pas bien mais ben, une forme dont on a déjà dit que la réduction phonologique signalait le statut d’opérateur subduit par rapport au lexème. C’est sa subduction qui donne à ben sa plurifonctionnalité de par une plus grande abstraction, alors que le bien français reste une incarnation positive du lien prédicationnel qui conserve le sémantisme primitif du lexème adverbial bien, qualitatif et positif tout comme son étymon l’adverbe latin bene.

233°) Ben adverbe de degré (avec passage de Frontière) :

16Quand que ç a venu que faulit boire en mangeant / le prince lui a été pour prende sa 'cup' / le chien i a douné un coup de patte / le prince a donné mille excuses / i avait jamais coutume faire de même / toujou quand que ç' a venu pour se coucher / i dit ton chien est ben suiveux(Zoël, CP, 10).

17 Angèle : Si toutes des français ensemble ça va parler français mets un anglais avec les autres par exemple pi là i vont tourner su l'anglais ben souvent (Angèle, CR, corpus 6, 7).

24En 16 le chien copie son maître (c’est un chien qui parle) alors qu’on attendrait d’un chien un mode de vie différent de celui d’un humain. En 17 Angèle se serait attendue (ou aurait aimé pouvoir s’attendre) à ce que tout un groupe de francophones ne passent pas du français à l’anglais en raison de la simple arrivée d’un seul anglophone (mais les anglophones sont là-bas pour la plupart unilingues, alors que les francophones peuvent s’accomoder des deux langues). Ben, tout comme quite + adjectif gradable (cf. Gilbert, 1989), indique qu’on est en I alors qu’on s’attendait à être en E. On quitte E(préconstruit, auquel on s’attendait mais qu’on n’a pas)pour entrer en I (construit, auquel on ne s’attendait pas mais qui est le cas), ce qui oblige à passer par F. Il y a donc bien passage de Frontière.

25Ce fonctionnement l’oppose d’ailleurs à très (fréquent en acadien traditionel, présent notamment dans le corpus d’Angèle mais globalement rare en chiac) :

18 I ll' avont amenée avec des hommes secrets / qui pouvaient rien dire / payés pour / pis i ll' avont enwoyée su les hautes mers très loin(Zoël, CP, 12).

19 Angèle : Ah oui. C'est une bonne formation [les chorales de Moncton]. C'est une très bonne formation(Angèle, CR, corpus 5, 5).

26Alors quebenindique une entrée en I, avectrèstoute altérité, aussi bien F que E, est hors de propos (d’ailleurs en 19 très bonne formation est précédé de bonne formation),et n'a donc pas à être éliminée comme dans le cas deben. Trèssitue d'emblée dans la notion, en I, d'où l'absence de surprise connotée par ces exemples, et se place sur le gradient dans une orientation vers le centre attracteur (occurrence possédant les propriétés de la notion à un degré élevé).

27Cet emploi de ben avec un adjectif ou un adverbe est une conservation du latin qui, dans une langue familière, pouvait employer bene, et même ben après suppression du -e final (Ernout & Meillet, 1967, 73).

284°) Ben quantifieur de différence avec un comparatif d’inégalité, de supériorité ou d’infériorité (avec passage de Frontière) :

20 Ford c'était un homme ben pus smart qu' on est nous-autes(Zoël, CP, 7).

21 Charline : O.K. ben quand... nous autres [les filles] on commence ben plus jeune dans notre vie que vous autres [les gars] (Charline, CR, corpus 2, 10).

29Dans cet emploi, que bien avait en Moyen Français depuis le 14e-15e s. (Michiels, 1998, 72), ben est un adverbe intensifieur qui porte sur la relation différentielle établie entre le repéré (Ford et nous autres) et le repère (nous-autesetvous autres), et qui évalue à un degré élevé cette différence. On est en I, et on se positionne sur le gradient vers le centre attracteur ou en éloignement du centre attracteur. A partir d’un certain degré des propriétés de smartness ou de jeunesse des repères, on asserte l’existence d’un degré inégal en tant que possédé par les repérés, l’inégalité étant une forme de la négation. Parce que l’inégalité est une forme de négation9, parce que (avec plus) on passe de smart en tant que validé pour le repéré, à not-smart en tant qu’appliqué au repère, il y a bien passage de I à E (ou de E à I dans le cas de moins) et donc franchissement de Frontière.

305°) Ben coordonnant adversatif (sans passage de F, ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres coordonnants adversatifs au sein desquels ben doit être replacé, puisqu’il nous faut rendre compte de ben coordonnant non seulement par rapport aux emplois de ben non-coordonnants mais aussi par rapport aux autres coordonnants adversatifs autres que ben) :

31on ne passe pas de I à E ou de E à I. Soit, 1e cas, il y a passage vers la Frontière, de I à F ou de E à F, soit, 2e cas, il y a passage d’une frontière qui n’est pas F mais une frontière plus ou moins décalée que nous appelerons F’ ou F” (voir infra). Le point important est qu’ il n’y a pas franchissement de F, puisque les zones de départ et d’arrivée ne sont jamais à la fois I et E : soit F est zone d’arrivée, soit une des zones concernées est une zone décalée par rapport à I/E (et notée en prime) si bien que la frontière franchie n’est pas F mais F’ ou F’’. Pour ce qui est du 2e cas, imaginons un énoncé p ben q, où p et q sont des contenus propositionnels c’est-à-dire des notions complexes, des réseaux de relations inter-notions (cf. Culioli, 1985, 24) et, pour fixer les idées, considérons qu’on est sur l’intérieur de la notion complexe p (et sur l’extérieur du domaine de q). A p l’on peut, par inférence, associer une autre notion complexe p’ (nos primes ne notent pas les complémentaires) qui ne figure pas dans l’énoncé effectivement produit mais qui s’ensuit de p, et dont l’intérieur est noté I’. De même q’ s’ensuit de q et son extérieur est noté E’. Nous dirons que la passage de I’ à E’ met en jeu F’10.

32Examinons quelques exemples de ben adversatif en contexte :

22 [il s’agit d’un chien qui parle] Un bon chien / i était filou / i faisait son aimabe / i a passé parmi les hommes / les hommes ont dit le beau chien / le beau chien / on a jamais vu un si beau chien / i ll' appeliont / i allait à zeux / ben le chien disait rien / i parlait pas (Zoël, CP, p. 8).

33Il y a bien une opposition entre p i ll' appeliont / i allait à zeux et q le chien disait rien / i parlait pasmais cette opposition est indirecte : p renvoie à l’Intérieur I, et lui est associable la notion complexe p’ le chien allait répondre qui renvoie à un Intérieur I’, et que l’on construit par inférence à partir de p : en effet, du fait que des hommes, êtres doués de parole, s’adressent à un autre être doué de parole bien que ce soit un chien, on s’attend par l’ouverture de ce rapport réversible à ce que le co-énonciateur (So’) le chienassume à son tour le rôle d’énonciateur et s’adresse en retour à ses partenaires interlocutifs, d’autant qu’i allait à zeux. Or tel n’est pas le cas car q indique que le chiendisait rien / i parlait pas. On est sur l’Extérieur du domaine de q. Ce passage fournit le schéma I’ ben E. Q vient donc nier p’, ce qui correspond à un « denial of expectation » (Lakoff, 1971, 133) ou, pour reprendre les termes de Graham Ranger dans le cadre de la concession subordinative, q déconstruit l’inférence qu’on peut tirer de p (1998, 24). La relation adversative entre p et q n’est donc pas directe, elle se fait par l’entremise de p’. C’est ce que nous appelons une opposition indirecte, ou faible, puisque p et q, bien que reliés par le marqueur adversatif ben, ne s’opposent pas directement l’un à l’autre. Il y a intervention d’un tertium comparationis, p’, tiré de p. Parce que trois termes sont mis en jeu, on peut parler d’opposition ternaire.

34Même raisonnement dans l’exemple 4 déjà cité J'sus pas contre ben moi je le voudrais pas : il y a bien une opposition entre p J'sus pas contreet q moi je le voudrais pas mais cette opposition est indirecte : p renvoie à l’Intérieur I, et lui est associable une notion complexe p’ j’en veux bien qui renvoie à un Intérieur I’, et que l’on construit par inférence à partir de p : en effet, du fait qu’elle n’est pas contre la grass, on s’attend à ce qu’elle soit d’accord pour en prendre. Or cette attente est infirmée car q indique moi je le voudrais pas, avec le pronom antonyme moi qui indique bien qu’elle traite différemment sa propre personne en n’appliquant pas à elle-même la possibilité de prendre de la grass. Il y a hiatus entre la valeur attendue p’ et la valeur effective q, on est sur l’Extérieur du domaine de q. Q déconstruit donc l’inférence p’ tirée de p, la relation adversative entre p et q se fait par l’entremise de p’, comme en 22, et le changement de zone se fait de I’ à E.

35Même raisonnement dans l’exemple 7 déjà cité On le watch peut-être ben on en parle pas toute la journée, dans lequel on ne fera pas de ben un adverbe inclus dans p et lié à peut-être (pour peut-être ben, voir ex. 32) mais bien un connecteur liant p et q, et instaurant une opposition entre p on le watch peut-êtreet q on en parle pas toute la journée.Cette opposition est indirecte : l’énonciateur (désormais So) concède p c’est-à-dire n’exclut pas qu’il ait une certaine validité, avant de lui opposer q, et on remarquera à cet égard le rôle de peut-être,qui prive p de pertinence argumentative, et est une étape dans le raisonnement concessif tenu par Rickie dont nous commenterons le rôle lors de l’ex. 6. On est sur l’Extérieur du domaine de q, et q déconstruit l’inférence qu’on peut tirer de p, comme on l’a vu en 22 et 4.

36Nous venons de voir des exemples de ben formalisables en passage de I’ à E. L’exemple suivant déjà cité nous servira de transition en illustrant deux autres variantes du schéma accordé à ben :

9 G.G. : Ça du cookage chez nous c'est de quoi d'la pâtisserie c'est de quoique qu'on a jamais c'est rare qu'on a.

Angèle : Vous n'en fais pas ben ta mère te fournit.

Sylvia : Oui.

G.G. : Ouais but ça ???

Sylvia : I n'en pas parce que moi j'en fais pas ben ta mère n'en fai

une fois par semaine.

G.G. : Non, astheure but a n'a pas tout l'temps fait (Angèle et Sylvia, CR, corpus 6, 22).

37Ce passage offre deux occurrences de ben. Commençons par le second ben, celui produit par Sylvia. Comme précédemment il y a une opposition indirecte entre p (le mari de Sylvia ne mange pas de pâtisserie parce que chez lui sa femme n’en cuisine pas)et q (la mère de son mari en prépare). Mais il y a deux différences : d’abord on est sur l’Extérieur du domaine de p, et sur l’Intérieur de celui de q. Ensuite c’est à partir de q (et non pas de p) que l’on construit une relation d’inférence qui donne naissance à une conclusion q’ (du fait que la mère de son mari prépare des pâtisseries une fois par semaine, on en conclut qu’il peut tout de même en manger), ce qui s’oppose à p i n'en pas. Ce n’est donc pas q qui vient nier p’, c’est q’ qui nie p, ce n’est plus q qui déconstruit l’inférence qu’on peut tirer de p, c’est l’inférence que l’on peut tirer de q qui invalide p. On voit que la source de l’inférence peut être non pas p mais q. Bien qu’il n’y ait plus de déconstruction d’inférence, nous parlons toujours d’opposition ternaire puisque trois termes restent mis en jeu (p, q, q’) sans être sur le même plan, et ce ben se formalise donc sous la forme : passage de E à I’.

38Si nous nous tournons à présent vers le premier ben du même extrait, produit par Angèle, on voit que la relation adversative, bien que toujours indirecte, assume une nouvelle déformation due au contexte : la source de l’inférence n’y est pas p, ni q, mais à la fois p et q. En effet l’opposition n’est pas entre p’ (inféré de p) et q, ni entre q’ (inféré de q) et p, mais entre p’ et q’ : à partir de p vous n'en fais pason construit p’ vous n’en mangez pas, et à partir de q ta mère te fournit on infère q’ vous en mangez. Parce qu’on est sur l’Extérieur du domaine de p et sur l’Intérieur de celui de q, le passage se fait de E’ à I’. Ce sont non pas trois termes mais quatre qui sont mis en jeu (p, q, p’, q’), ce que nous appelons une opposition quaternaire (et symétrique) au sein de laquelle la relation adversative entre p et q est encore plus diffuse.

39Voici d’autres exemples de ben quaternaires : l’exemple 6 déjà cité en début d’article O.K. nous autres... on parle about des filles, ben c'est pas toute la soirée, et l’exemple 23 :

23 J' ai dit moi je viens du 'New-Brunswick' j' ai dit où ce que je reste c'est toutt français / j' ai dit / on parle pas anglais par chez-nous pas en toutt [pas du tout] / a dit / tu parles anglais un petit peu / ben je m' ai aperçu que t' es français(Zoël, CP, 11).

40L’exemple 6 peut être mis en parallèle avec l’exemple 7 (qui était ternaire et pas quaternaire), qui a le même auteur Rickie qui y aborde le même thème des relations filles/garçons, et surtout qui donne une organisation concessive commune à ses deux extraits : en 6 Rickie commence (à la 2e ligne) par l’assertion on parle pas about des filles, affecte donc la relation prédicative on/parler about des filles d'une modalité certaine, et, à partir du domaine construit à partir de cette relation, il retient la valeur E. Puis, face aux contestations de Louise, il cède du terrain, reprend la même relation mais l'affecte d'une modalité épistémique peut-être, accompagnée d’un passé composé d’événement et non plus d’un présent générique (O.K. on a peut-êtreparlé, tout comme on avait on le watche peut-être dans l’ex. 7) : ce faisant il reconstruit un I comme alternative à E (même si l'équipossibilité de peut-êtren'est pas parfaite), il ré-introduit I mais sans rejeter son E (les deux allant d’ailleurs de pair dans le peut-être), et le fait d’accepter l’introduction de ce nouveau I crée un effet concessif (cf. aussi le OK de O.K. on a peut-être parlé), car So va jusqu'à concéder à ses interlocutrices féminines le non-rejet de ce I (qui reprend l’opinion de So’), et tend même à présenter I comme validé. Puis, dans la partie qui nous intéresse directement, il asserte et reconnaît I directement (O.K. nous autres... on parle about des filles), en contradiction directe avec son assertion première on parle pas about des filles, avant d’introduire son ben quaternaire. Ce dernier prend sa place dans un schéma I’ ben E’ : à partir de p nous autres... on parle about des filleson infère p’ nous autres les garçons on fait comme vous les filles on parle des individus de l’autre sexe, et à partir de q c'est pas toute la soirée on infère q’ on ne fait pas comme vous car vous en parlez tout le temps alors que pour nous ce n’est qu’un sujet parmi d’autres.

41Pour résumer de façon schématique, on a en succession E (2e ligne), puis "à la fois E ou I" grâce à l'ajout de I à E (6e ligne), puis on passe à la reconnaissance de I (en p, 8e ligne, en relation d’inférence avec p’), relativisé par un nouveau E (en q, en relation d’inférence avec q’).

42L’exemple 23 supra est un quaternaire simple : on construit à partir de p une relation d’inférence qui aboutit à une conclusion p’ (le fait que tu parles anglais pourrait laisser penser que tu es anglais, il implique que tu pourrais être anglais), mais on construit aussi à partir de q une relation d’inférence qui aboutit à une conclusion q’ correspondant à non-p’ (tu es français implique l’assertion négative tu n’es pas anglais, surtout dans ce contexte où les sentiments d’appartenance à l’une de deux sources de peuplement différents et longtemps hostiles, restent vivaces). L’inférence tirée de q déconstruit l’inférence qu’on peut tirer de p, et permet d’instaurer une relation adversative indirecte, puisque résidant entre p’ et q’. Bien qu’il n’y ait aucune négation dans l’énoncé, il y a construction de deux zones dont la deuxième est l’extérieure de la première, puisqu’on est sur l’intérieur du domaine de p et sur l’extérieur du domaine de q.

43L’exemple 8 déjà cité en début d’article J'étais de même avant ben j'ai changéfera office de transition entre ben et but :

44ce ben ternaire est à première vue formalisable par un passage de I à E’, comme le deuxième ben de l’exemple 9 : on dirait qu’il y a une opposition entre p j’étais de même avant(c’est-à-dire avant je me défonçais en buvant) et q j’ai changéet cette opposition serait à la fois indirecte et concessive. So concède p (le fait que lui aussi avant se défonçait à la boisson) pour lui opposer q (le fait qu’il a changé). On construit à partir de q (et non de p) une relation d’inférence qui aboutit à une conclusion q’ (du fait qu’il a changé, avec un passé composé résultatif dans j’ai changé, on comprend que la boisson n’est plus un vice qui lui soit applicable au moment d’énonciation (désormais To), ce qui s’oppose à l’état qui le caractérisait avant). Le nouvel état en q’ nie celui exprimé en p, l’inférence que l’on peut tirer de q invalide p. L’opposition est donc faible, car indirecte.

45En réalité on peut même se demander s’il y a vraiment opposition : en effet p contient non seulement j'étais de mêmeà l’imparfait mais aussi l’adverbe avant, qui certesdécrit un état révolu plus qu’il ne se prononce sur un état présent mais qui, de par la délimitation temporelle qu’il apporte au verbe qualitatif (dorénavant qlt) être, tend à limiter sa validité à une zone révolue, sinon à quoi bon préciser que le procès était validé avant ? Cet état révolu entre donc dès p en contraste avec To, si bien que p nous semble avoir une dimension contrefactuelle à To. Dès lors So n’a plus besoin en q de parler de To, et de fait q ne met en scène aucun marqueur en relation avec To qui ferait le pendant à avant. So ne s’engage donc pas directement en q sur une absence de freak out due à la boisson à To, et on notera d’ailleurs dans le contexte-gauche que sa première réponse à la question Freak tu pas out quand's tu bois toi ? est Des fois, ce qui n’indique nullement un abandon de son vice à To. C’est pourquoi dans notre énoncé Rickie ne pouvait plus s’engager en q sur un abandon à To. To n’est donc pas mis en jeu dans q mais seulement inféré par implication ternaire, à déduire du j’ai changé, ce qui ne laisse pas q dans une réelle opposition par rapport à p : il n’y a pas un avant To en p qui s’opposerait à To en q (puisque cela est déjà fait en p), et à la relation prédicative je-avant-freak out ne s’oppose pas une assertion je-pas freak out-maintenant mais seulement j’ai changé, qui ne débouche pas sur une altérité radicale mais est compatible avec des degrés et la sporadicité de des fois. Pour cette relation adversative « molle », qui ne va pas au-delà d’une simple validabilité de je-pas freak out, c’est ben qui a été choisi. On ne passe pas de I (défonce à l’alcool) à E (sobriété, abandon du vice), et même pas de I à E’ (en raison des contenus propositionnels p et q), mais de I(un certain état, défonce à l’alcool)à F (le même état déstabilisé plutôt qu’un autre état E, un état où on a I des fois et E les autres fois, caractérisable comme pas vraiment freak out et pas vraiment pas freak out).

46Les trois extraits suivants sont très proches du précédent avec ben. Pourtant c’est but qui a été choisi et non pas ben. Il s’agit de la fin de l’exemple 9 déjà cité et utilisé pour ses ben (Non, astheure but a n'a pas tout l'temps fait), ainsi que des exemples 24 et 25 :

24 Moi : I sont belles hein [ces maisons].

Gérald : Ouais.

Sylvia : Ouais c'est des vielles maisons pi c'est bien arrangé.

Gérald : Ça c'est des maisons de docteurs ou des avocats ouais.

Moi

Gérald : Ben ça je le sais pas astheure but des années passées c'était toutes des grosses... (Gérald, CR, corpus 7, 8).

25 [le locuteur croit avoir vu le diable] Well i dit / je croyais pas dans rien [ni dieu ni diable] / but asteur je crois dans de quoi [quelque chose](Zoël, CP, 13).

47Pourquoi but ? Dans ces exemples, un contraste est établi entre To et une zone en relation d’altérité avec To, à savoir du révolu (dans l’un ou l’autre sens, p-q ou q-p), comme en 8 dans lequel était employé ben. Mais, à la différence de l’exemple 8, ce contraste avec To ne se fait pas seulement au sein de p (ou au sein de q), mais se répartit sur p et q, et est l’objet d’une opposition radicale : en 9 à astheure s’oppose a n’a pas tout l’temps fait, en 24 à je le sais pas astheures’oppose des années passées c’était...,et en 25 à je croyais pas dans rien à l’imparfait s’opposeasteur je crois dans de quoi, donc d’un côté se trouve l’expression d’un révolu et de l’autre un présent accompagné de asteur, adverbe de localisation temporelle en relation d’identification avec To. Les oppositions ne sont donc plus indirectes mais linéaires, et ne nécessitent pas d’inférences. On a clairement trois zones (une en "avant To", une en To où la zone précédente n'est plus le cas c’est-à-dire qu'on est dans le complémentaire, les 2 zones étant séparées par une troisième zone, à savoir la frontière), et un passage de frontière de I vers E ou de E vers I. Ces caractéristiques, dues à une légère modification du contexte, expliquent la préférence de but sur ben, bien que l’opposition reste de nature quantitative (dorénavant qnt).

48Passons en revue d’autres extraits comportant but :

26 Charline : Well au commencement i aimiont pas trop ça but à la fin i l’aimiont toute (Charline, CR, corpus 3, 10).

27 Cécile : Je connais...je connais yelle but je connaissais pas sa sœur (Cécile, CR, corpus 9, 10).

28 Sylvia : Quand's qu'i ont été à Saint-Jean y'ont été s'acheté un Kent Home comment là ? ? c'est une maison préfabriquée pi Ah Jésus ça ressemblait une vraie shack tu sais c'était vraiment... c'était vraiment mal.

Gérald : C'était une belle maison.

Sylvia : C'était vraiment mal...

Gérald : C'était cheap.

Sylvia : C'était une belle maison but c'était vraiment mal c'était à la presse pi cheap (Sylvia, CR, corpus 7, 12).

49En 26 Charline et ses amies discutent et se rappellent une expérience commune au cours de laquelle elles ont encadré des filles dans un camp, et une des filles du camp était intellectuellement retardée. Charline oppose dans p la relation prédicative niée ils-ne pas aimer elle à l’assertion positive q ils-aimer elle, ainsi que les locutions aspectuelles au commencement et à la fin. La relation se fait terme à terme, elle est linéaire. En 27 l’opposition est directe entre connaître-yelle et pas-connaître sa sœur. En 28 Sylvia a commencé à décrire une maison en disant ça ressemblait une vraie shack tu sais c'était vraiment... c'était vraiment mal, puis elle concède en p C'était une belle maisonà son interlocuteur, mais revient en q sur son idée principale c'était vraiment mal c'était à la presse pi cheap. Donc à une apparence belle et valuée positivement s’oppose téléonomiquement un mode de construction et des matériaux cheap c’est-à-dire de mauvaise qualité, avec valuation négative, là aussi l’opposition est explicite et linéaire.

29 Moi : Les cours...

Rickie : Terrible.

RC : Ça dépend comme.

Charline : Anything but le français (Charline, CR, corpus 1, 6).

50En 29 à la question posée à des adolescents de savoir si dans leur école les cours sont bons, Rickie répond terrible, R.C. restreint cet enthousiasme en soustrayant certains cours à l’attribution de cette propriété (ça dépend comme), et Charline dans la même optique que R.C. précise lesquels ne méritent pas ce qualificatif à savoir le cours de français, ce qu’elle exprime d’ailleurs sous la forme anything but le français. Dans cet exemple but relie deux GN dont l’un est anglais et l’autre français, et il serait classé comme préposition (au sens exceptif de sauf) plutôt que comme coordonnant, mais il est intégrable à l’analyse.

51But relie p, composé du pronom anglais sans antécédent anything, à q le français. P, de par any-, renvoie à une classe d’objets sur laquelle est effectuée une opération de parcours, mais on ne comprend avec certitude qu’en q, conjoint le plus déterminé où est mentionné le français c’est-à-dire un type de cours, que le parcours en p s’effectue sur la classe des cours possibles. Plus exactement la classe des cours possibles moins un, puisque q va justement indiquer que l’on extrait de cette classe une occurrence à savoir l’élément qu’il contient (le français), d’où l’interprétation du cours de français comme exception. On passe donc d’un I (avec classe des objets parcourus) à un Extérieur du domaine où est rejeté l’élément figurant en q (voir Joly, 1982, 161-163, avec une terminologie différente).

52Et il s’agit bien là d’un fonctionnement de but en français, même si le premier conjoint est lui aussi d’origine anglaise. L’exemple 30 suivant, où aucun des deux conjoints n’est d’origine anglaise, montre que but peut être analysé comme dans l’exemple 29 :

30 [parlent d’une vielle maison] Sylvia : Ça c'est une belle maison.

Gérald : Garde voir la maison. Tu jurais c'est une maison d'aujourd'hui deux cent ans de vieux.

Sylvia : Ouais ils l'ont arrangé à leu goût but en clapboard par exemple astheure hein. Tu sais c'est de valeur [= dommage] parce que vraiment ça...ouais [...] La seule chose qu'ils l'ont...ils l'ont brisé un peu celle là parce que comme y'ont arrangé le dehors en clapboard pi y'ont coupé un grand picture window (Sylvia, CR, corpus 7, 9).

53En 30 Sylvia et ses amies parlent d’une vieille maison. P, formulé en français (ils l'ont arrangé à leu goût), renvoie à la classe des modifications effectuées sur la maison par les propriétaires selon leur goût, c’est-à-dire selon le bon goût d’après So (cf. 1e ligne Ça c'est une belle maison) mais, du parcours effectué sur ces modifications positives, il faut exclure celle consistant à avoir ajouté des clapboards (planchettes qui recouvrent les murs extérieurs pour les protéger de la pluie), qui est l’unique erreur de rénovation (cf. les trois dernières lignes : La seule chose...), mais une erreur regrettable (Tu sais c'est de valeur [= dommage]). L’élément en q est en relation d’altérité avec les éléments en p, c’est-à-dire situés de l’autre côté de but de façon linéaire. A noter que, parce que but est dans ces exemples préposition et pas coordonnant, il n’y a pas forcément de négation (ni syntaxique ni lexicale) : c’est le franchissement de Frontière dont but est le marqueur et le rejet d’un élément d’une zone à l’autre qui suggèrent la négation.

54Tous ces but indiquent donc un franchissement de F, et ce dans la linéarité. Son affinité avec le linéaire permet à but deux spécialisations, qui apparaissent dans les extraits suivants :

31 Charline : moi je dis que j’aime plus aller à l’école but tu sais je reste chez nous une semaine pi je me chavire [je deviens folle] parce que... ah... je veux back aller à l’école parce... toutes mes amis sont là, hein, but...

Moi : Si t’arais le choix, tu irais pas ?

Johanne : Ah oui, j’irais.

Charline : Si j’arais le choix, j’irais pas moi. Je dis que j’irai pas but je crois que les premiers mois là...(Charline, CR, corpus 1, 7).

32 [Rickie pense que les garçons apprennent plus vite que les filles. Charline pense que c’est parce qu’ils reçoivent une éducation de garçon]

Charline : O.K. Rick, O.K. ben depuis peut-être ben douze ans, ta mère te traite comme un garcon pi t'es rough pi tough ben quand's...

R.C. : Non, j'sus pas rough pi tough.

Johanne : Ah oui.

Charline : C'est pas après toi ta mère te traite comme une petite fille.

Rickie : L'injustice. Un gars peut être rough and tough but une fille peut pas être rough and tough(Rickie, CR, corpus 2, 1).

55L’ex. 31 comprend trois occurrences de but. Lors de la première, Charline commence par confier sa lassitude des études en p (j’aime plus aller à l’école), ou plutôt se décrit en train d’exprimer sa lassitude à faire des études (moi je dis que j’aime plus aller à l’école, de même que lors de la troisième occurrence de but : Je disque j’irai pas), elle dissocie un je-jugeant d’un je-parlant, ce qui est confirmé en q où, après un but, elle rétablit les faits (on pourrait gloser par but in fact) et montre que les relations prédicatives en p j’aime plus aller à l’écoleet j’irai pasne sont pas à valider puisqu’en réalité elle veut continuer à aller à l’école, si bien qu’on ne peut pas se fier à ce qu’elle dit, et cela elle le dit. Il s’agit d’un emploi métalinguistique. Au lieu d’avoir une simple modalité de l'assertion (type 1) par laquelle So dit ce qu'il croit être vrai et construit les relations prédicatives comme validées avec des assertions positives, Charline dit quelque chose, précise qu’elle le dit, ce qui a pour effet de déplacer la modalité certaine du contenu vers le seul acte locutoire, laissant le contenu prédicatif dépourvu de modalité certaine (en p), avant d’être invalidé en q.

56En début de 32 on remarque, outre le ben de peut-être ben11, le coordonnant ben (1e ligne) qui est ternaire. Puis intervient but dans le discours de Rickie : d’une part il est bien linéaire,il met p et q dos à dos, ce qui lui est nécessaire pour montrer l’absurdité de leur mise en relation qui est à ses yeux quasi-contradictoire. Mais ce but n’est pas que linéaire : il est aussi métalinguistique, ainsi d’ailleurs qu’argumentatif : en effet, Rickie reprend ironiquement le discours de Charline, car son énoncé exprime la position d’un So autre que lui (à savoir sa co-énonciatrice Charline), position que non seulement il ne prend pas en charge mais que de surcroît il trouve absurde puisqu’il dit le contraire de ce qu’il pense réellement. On pourrait gloser au moyen d’un verbe d’assertion introducteur de complétive elle dit que pour bien montrer l’origine décentrée dont il fait dépendre son intervention, et il prend les autres à témoins de l’injustice des paroles qu’il rapporte (L'injustice), car si sur la forme son intervention relève du discours direct il n’en demeure pas moins que sur le fond il s’agit de discours rapporté censé traduire l’opinion de So’12. Rickie est locuteur (auteur des paroles) mais pas énonciateur (ou s’il est énonciateur il n’est pas asserteur, en tous cas il faut distinguer deux plans), il ne prend pas en charge ce qui est dit par lui mais au contraire prend ses distances vis-à-vis de ce qu’il dit. La possibilité d’une glose avec un conditionnel, à l’en croire un gars pourrait être..., permet de voir que Rickie est un So refusant d’asserter, et le suffixe -ait indiquerait qu’il y a choix de ne pas prendre en charge le prédicat. Le choix par Rickie non d’un conditionnel mais d’un présent (Un gars peut être...) lui permet de se dérober davantage et de laisser les autres juger objectivement de l’absurdité de l’idée qu’il rapporte, et donc de réagir et de prendre parti pour l’une ou l’autre thèse, et donc l’un ou l’autre So. En ce sens, la dimension métalinguistique se double bien d’une dimension argumentative.

57La dimension argumentative se retrouve dans les extraits suivants :

33 [un “Anglais” a pris le parti de la culture francophone en écrivant dans le journal local sa profonde déception après avoir entendu un groupe américain à un concert de musique supposée être acadienne]Angèle : Ben oui y'en a i [les “Anglais”] sont pas toutes contre le français.Sylvia : Ouais ça c'est Monique [enfant qui pleure].Angèle : Ben y'en a qui sont intéressés dans les différentes cultures but... les Français font plus tort à leur cause que les Anglais nous font tort (Angèle, CR, corpus 5, 8).

58Ce but est argumentatif, d’autant qu’Angèle introduit le sujet, toujours sensible là-bas, des langues et de la coexistence des communautés qui les parlent à savoir ce qu’elle (comme d’autres) appelle « Français » et « Anglais ». Or ici en tant que gardienne de la « pureté » du français, Angèle s’en prend à son propre camp, car elle est contre les mélanges (ce qui ne l’empêche pas de recourir inconsciemment à des marqueurs d’origine anglaise comme but, et à divers anglicismes). Pour pouvoir juger ses compatriotes francophones et porter un regard extérieur (en même temps qu’elle se différencie de ceux qui parmi eux mélangent les deux langues) elle s’exclut de son groupe (Les Français font plus tort à leur cause que...), mais son appartenance ne fait aucun doute quand elle finit sa phrase ... plus tort à leur cause que les Anglais nous font tort avec pour C2 nous (mis pour les Français), une marque de personne qui inclut toujours So et qui s’oppose donc au groupeles Anglaisdans lequel elle ne s’inclut pas. Dès que les deux communautés sont posées comme des groupes fermés, et qu’on repère des sous-classes en contraste (cf. fléchage générique), les similitudes ethniques (être français) priment sur les différences de comportement (mélanger les langues ou pas).

59Si, pour une même idée, il n’y a pas de visée polémique, but n’apparaît pas. Ainsi dans l’exemple 34 suivant, Angèle va exprimer quasiment sous la même forme son énoncé de l’exemple 33 mais plus avec but :

34 Angèle : Y'a certainement beaucoup d'Anglais qui est encore contre le Français mais c'est les Français qui font plus tort à leur cause (Angèle, CR, corpus 5, 9).

60Cet énoncé est formulé une page après 33 dans le corpus, c’est-à-dire qu’il n’est qu’une reprise qui n’apporte pas d’information nouvelle, et qui de ce fait se trouve démuni de toute l’énergie provocatrice dont 33 était pourvu. Le fait de retrancher à la séquence sa force argumentative entraîne le non-choix de but et le choix par le sujet du marqueur le plus courant dans son idiolecte, ici mais, dont nous allons à présent traiter.

61Pour le coordonnant mais, il convient de distinguer l’acadien traditionnel du chiac : en acadien traditionnel, alors qu’on voyait la spécificité de ben et de but, nous n’en voyons pas à mais. Il est présent dans tous les emplois, et c’est d’ailleurs la variante la plus répandue. A partir de là, on émettra l’hypothèse que mais est en acadien traditionnel une forme non-marquée au sein de la triade, c’est-à-dire une forme qui neutralise les différences entre ben et but : maisest d'intension plus réduite (il comporte moins de traits que benou que but)et corrélativement est d'extension plus large, c’est-à-dire que son caractère non-marqué lui permet de s'employer aussi bien à la place de ben que de but, si bien que ces derniersseraient des hyponymes de maiset maisun hypéronyme. En fin de compte, ce serait là sa spécificité13.

62Pour ce qui est du chiac, la situation est bien différente : mais y est relativement rare en 197614, et il est vrai que dans le corpus Roy, Charline en produit un seul, Rickie également, Louise L. également15, Louis en produit deux dont un mais que. Seuls trois sujets en produisent un certain nombre (voir Tableau 1), soit, en comptant les mais et les mais que temporels :

63– Angèle de façon très nette (14 ben, 39 mais, 4 but), secrétaire de 25 ans qui a la particularité de militer ardemment contre le franglais de Moncton et de plaider la cause d’un français plus “pur”.

64– Sylvia (10 ben, 7 mais, 5 but), qui elle aussi n’est plus une adolescente qui va au lycée, d’où un facteur âge et socio-linguistique à prendre en considération, et qui de plus emploie certains de ses mais au cours de dialogues avec Angèle, ce qu’on peut considérer comme un phénomène d’ajustement au co-locuteur, d’autant plus quand ce dernier fustige les traîtres à la cause linguistique acadienne.

65– Gérald (19ben, 14mais, 12but), 26 ans, qui ne produit des mais que dans les corpus 5 et 6, où Angèle participe activement aux dialogues, mais pas dans le corpus 7, où Angèle n’intervient quasiment pas. Le corpus 7 est aussi celui dans lequel Gérald concentre la totalité de ses but.

66Mais est compris en chiac, ne serait-ce que parce que le puissant voisin québécois l’utilise et l’exporte sur ses chaînes télévisées, mais il est peu employé, ou employé pour singer ce qu’ils considèrent comme un français de référence mais snob et peu naturel pour eux (cf. Leblanc, 1998, 22-23). Dans le corpus chiac de Charline, mais est également rare puisqu’il n’apparaît qu’une seule fois, et cet emploi est révélateur :

35 Rickie : Les filles ont peur d’aller dans le bois. I rentrent dans le bois pi i avont peur.

Charline : Pas des mouches peut-être mais les araignées ben... (Charline, CR, corpus 1 p. 8).

67En effet cet emploi adversatif s’oppose à tous ceux que nous avons vus jusqu’ici, qu’ils soient en but ou en ben. Alors que dans les cas précédents la négation pouvait figurer en q (ex. 3, 7, 22, 32), ou nulle part en cas d’inférence quaternaire (ex. 23), et qu’elle pouvait ne pas être syntaxique mais lexicale (jamais dans ex. 5, changé en 8, mal en 28), dans notre exemple en mais par contre la négation doit figurer en p, et être à la fois explicite et syntaxique. Et la propriété introduite en p (celle qui y fait l’objet d’une négation syntaxique) entretient avec celle figurant en q une relation de contradiction16 : pas des mouches peut-être mais les araignées ben... revient à affecter q d’une modalité assertive positive, qui vient s’opposer à un p affecté d’une modalité assertive négative, et signifie certes nous autres les filles sommes peureuses, mais nous le sommes non pas des mouches mais des araignées, c’est-à-dire de choses qui sont effectivement « apeurantes ».

68Avoir peur des mouches et avoir peur des araignées sont jugés contradictoires du point de vue de So : les filles n’ont pas à la fois peur des mouches et peur des araignées, elles ont seulement peur des araignées, ce qui est une réaction beaucoup plus justifiée. Avoir peur des mouches est invalidé, avoir peur des araignées est validé. Donc les deux propriétés ne sont pas validées en même temps. Mais elles ne sont pas non plus invalidées en même temps, puisqu’il serait inexact de dire que pour Charline les filles ne sont ni peureuses de mouches ni peureuses d’araignées. Il s’ensuit que l’un des deux seulement est validé (et que l’autre est invalidé), ce qui correspond bien à notre définition d’une contradiction.

69Les propriétés sont jugées incompatibles par Charline (bien qu’elles ne soient pas ainsi dans l’absolu) en tant qu’appropriées au sujet les filles, si bien qu’une seule propriété est déclarée comme appropriée à l’objet au détriment de l’autre. En d’autres termes on effectue une opération de parcours sur les deux conjoints, au résultat de laquelle So se doit de sélectionner un élément et un seul et donc de mettre un terme au parcours, les propriétés ne pouvant pas être sélectionnées en même temps car ce sont des occurrences disjointes en relation d’altérité radicale. Cet emploi coordinatif correspond à ce que J. Melander appelle « excluant » (1916, 54). Nous pensons que, à une valeur adversative, ce mais (excluant) ajoute la valeur d’un ou de disjonction exclusive (cf. notre présentation de ou et ou ben exclusifs), retrouvant donc une distinction que font d’autres langues telles l’allemand (sondern/aber), l’espagnol (sino/pero), le suédois (utan/men), le russe (a/no) ou l’arabe classique (bal/lâkin).

70De leur côté, les exemples en but ou en ben pouvaient être qualifiés de « modifiants » (toujours en suivant la terminologie de Melander) dans la mesure où q et p n’étaient pas mutuellement exclusifs : par exemple en 4 (J'sus pas contre[la grass]ben moi je le voudrais pas)pour Charline être contre la grass n’est pas contradictoire avec le fait de ne pas en vouloir pour sa consommation personnelle. Les deux peuvent être validés en même temps. Même raisonnement par exemple en 25 ou en 26 avec but.

71Par contre en 35 Charline exclut ou supprime l’idée énoncée en p (à savoir la peur des mouches en ce qui concerne les filles), et c’est évidemment pour cela qu’une négation doit figurer en p sous forme syntaxique (Melander, 1916, 1, Anscombre & Ducrot, 1977, 24). Charline réfute la première propriété avoir peur des mouches qui nécessite une rectification au moyen du second conjoint q, un second conjoint (correspondant à la validation) devant obligatoirement prendre sa place : q se substitue donc à p (négation déduite) ou si l’on veut la seconde propriété se substitue à la première.

72Même Angèle, dont on a signalé la non-représentativité du corpus en ce qu’elle tente de s’imposer un français dépouillé d’anglicismes tels que but, a des productions révélatrices : un seul de ses emplois coordinatifs sur les 57 est excluant. Cet emploi excluant a été réalisé en mais, avec des GN pour conjoints, et une négation syntaxique en p :

36 Angèle : Passes-en donc [des chips] à Isabelle pas Isabelle mais à Marie-Marthe (Angèle, CR, corpus 6 p. 17).

73En chiac mais relie deux conjoints qui non seulement appartiennent à deux zones en relation d’altérité mais même en relation de contradiction l’une avec l’autre. Comme pour but on passe par une zone transitoire F, puisqu’on change de zone, mais ces zones doivent répondre à des contraintes précises.

Conclusion

74Nous avons cherché à mettre à jour des régularités au milieu des variations, et à expliquer les tendances relevées de façon linguistique, sans pour autant nier l’importance de facteurs socio-linguistiques, niveau d’éducation, sexe (cf. Roy, 1979, 135-137), âge, insertion dans un milieu du travail dominé par les anglophones...

75Que ce soit en acadien traditionnel aussi bien qu’en chiac, benetbut sont deux coordonnants adversatifs modifiants, qui se démarquent de mais, soit, dans le cas de l’acadien traditionnel, parce que mais est une forme fréquente et non-marquée par rapport aux deux autres, soit, dans le cas du chiac, parce que mais est une forme rare à valeur de coordonnant excluant. Au sein des modifiants, ben est modifiant indirect, alors que but est modifiant linéaire.Avec but, l’opposition linéaire ne fait pas appel à une (ou des) inférences de la part de So’. On a clairement trois zones (I/E/F) et un passage de frontière de I vers E ou de E vers I17. But met en relation des termes appartenant aux deux zones complémentaires, on passe de l’Intérieur de p à l’Extérieur de q (ou inversement), p et q étant en relation de différenciation. D’ailleurs le changement de zone peut se traduire d’autant mieux par but que, bien qu’il fasse partie des conjonctions du français local, il n’en demeure pas moins un marqueur d’origine anglaise (donc allophone) non-intégré phonologiquement, et qui constitue donc la plupart du temps un changement de système phonologique venant souligner le changement de zone.

76Son affinité avec le linéaire lui permet des emplois métalinguistiques et argumentatifs de discordance énonciative où l’énonciateur tente de convaincre son partenaire ou son auditoire du bien-fondé de son point de vue, du moins pour ce qui est du chiac, notre corpus d’acadien traditionnel ne pouvant pas, de par sa nature monologique, nous permettre de juger de ce dernier. Sa dimension argumentative permet à but d’une part de prendre sa place au sein d’autres marqueurs chiacs d’origine anglaise, et d’autre part explique pourquoi c’est seulement ce coordonnant (but) et pas d’autres comme and ou or qui a été emprunté à l’anglais18.

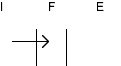

77Schéma n° 1 : représentation de but.

78Mais, quand il est excluant, répond à des contraintes précises : une négation doit figurer dans l’énoncé, en p, et elle doit être à la fois explicite et syntaxique. De plus, la propriété introduite en p (celle qui y fait l’objet d’une négation syntaxique) entretient avec celle figurant en q une relation de contradiction au sens que nous avons donné à ce terme. L’altérité est radicale dans la mesure où, à une valeur adversative, ce mais (excluant) ajoute la valeur d’un ou de disjonction exclusive, qui fait que non seulement on passe d’une zone E à une zone I (et dans ce sens seulement) qui est contradictoire à la première, mais la propriété en p est remplacée par celle en q sans qu’aucune concession ne soit accordée sur p19.

79Mais, comme on l’a dit, mais est rare en chiac, au point que cet emploi résiduel (sens excluant) y est remplacé chez Louise L. par but, ou plus exactement par pas but :

37 Rickie : J'feel pas pour parler [d’alcoolisme] ça me donne envie de brailler.

Charline : Les portes [de l’école] barront dans cinq minutes anyway.

Johanne : Probably pas probably pas.

Moi : Avez-vous de quoi à faire.

Louise L. : Non si qu'on a une meeting i barront pas. Pas une meeting pas but une discussion (Louise L., CR, corpus 3 p. 9).

80Ce choix permet de décomposer les deux mouvements de l’opération excluante : la négation pas, au terme d’un parcours qui indique que même l’occurrence minimale ne se trouve pas en I, introduit la nécessité d’un changement de zone (cf. Culioli, 1990, 58 et 100, 1985, 49-50), c’est-à-dire que les portes de l’école ne seront pas fermées grâce à une raison autre que celle de la tenue d’un meeting, meeting étant un terme inadéquat sur lequel Louise revient. Dans un premier temps, pas oriente donc vers la gauche et est chargé de faire table rase de la propriété en p. Puis intervient but, qui introduit celle du q à sa droite, et précise que l’on ne se contente pas de déboucher sur un simple rejet ou une absence qnt (fonction qui peut être celle de la négation) mais sur une altérité qlt, une nouvelle propriété qui est la bonne (discussion,en q) et qui prend la place de la précédente (meeting). Au vidage succède une instanciation. Chaque marqueur remplit donc une fonction spécifique, et les deux expriment de concert et de façon analytique ce que mais exprimait de façon synthétique. Et c’est but, et non pas ben, qui a évidemment été choisi pour remplacer mais excluant.

81La supériorité de mais (surtout en acadien traditionnel) ou de but (surtout en chiac) sur ben en termes de force argumentative peut se voir dans ces derniers extraits :

38 Dans ce temps -là les gages étiont à peu près / ben l' ouvrage était très rare mais on pouvait happer dans les vingt-cinq à trente piasses par mois à travailler ben dur dans les bois (Zoël, CP, 10).

39 [Cécile et Louise essaient de se rappeler où se trouvent des magasins qui vendent de la laine et de quoi broder]

Louise X : Te rappelles-tu à l'hôtel Beauséjour. C'est de...l'artisanat ?

Cécile : La c'est beau ben là c'est toutes déjà fait. But well c'est beau (Cécile, CR, corpus 8, 7).

82Nous avons qualifié ben de marqueur adversatif faible. Or, dans une coordination en p marqueur adversatif q, c’est q qui prime sémantiquement et qui constitue l’information prépondérante, et qui n’est donc pas mobile à moins de renverser l’orientation argumentative voulue au départ. Dans le cas où So veut effectuer deux coordinations adversatives l’une à la suite de l’autre, on peut donc s’attendre à un certain ordre (ben-mais ou ben-but), et c’est bien ce qui se passe, avec comme second coordonnant mais dans le cas de l’acadien traditionnel, et but dans le cas du chiac : en 38 Zoël commence par coordonner avec un ben pour opposer q à p, puis il poursuit son raisonnement auquel il donne la forme d’une came, part du second conjoint c’est-à-dire le q négatif (jouant le rôle de p négatif pour le troisième conjoint) pour lui re-opposer dans un nouveau contenu propositionnel (positif celui-là) sa première idée selon laquelle quand les conditions étaient réunies le salaire à la clef était élevé. Ce retour, qui nécessitait un argument d’autant plus fort qu’il devait contrebalancer la première conclusion et en revenir au contenu propositionnel précédent, a été réalisé par le biais de mais. Quant à Cécile en 39, après avoir restreint son assertion c’est beau en p en précisant dans un q introduit par ben que la beauté ne concerne pas la matière première mais des objets déjà constitués, elle en revient à son assertion première après passage par but devant le troisième conjoint. L’ordre est donc, dans un ordre croissant de force argumentative : 1e conjoint ben 2e conjoint mais/but 3e conjoint.

83Schéma n° 2 : représentation de mais excluant.

84Ben pour sa part offre une palette de variantes qui peuvent se ramener à un invariant : il y a un changement de zones qui ne correspond pas à un franchissement de F, puisque les zones de départ et d’arrivée ne sont jamais à la fois I et E. Soit une des zones est F (zone d’arrivée et non pas de transit), soit une des zones est une zone décalée par rapport à I/E (dérivée et inférée à partir de I/E) si bien que la frontière franchie n’est pas F mais F’ à un premier niveau ou F’’ à un second niveau d’inférence.

85Schéma n° 3 : deux exemples de représentation de ben.

86Ben construit une altérité faible (de par le statut de F comme lieu d’arrivée, ou de par l’indirection qui permet de ne pas opposer directement p et q qui se retrouvent alors en relation non pas de différenciation mais de rupture), souvent concessive en particulier quand la relation est ternaire (cf. schéma concessif de G. Ranger). Pour qu’on lui donne une interprétation adversative (et encore est-elle seulement modifiante et pas excluante, et dans le sens modifiant elle est seulement indirecte et pas linéaire), le contenu de p et q et le contexte en général ont donc plus d’importance avec ben qu’avec mais/but car avec ben le contraste entre p et q peut être très faible. Et le rôle interprétatif de So’ est plus grand puisqu’il lui appartient d’effectuer les inférences correctes.

87Cette altérité faible permet de ménager la chèvre et le chou, de dire qu’il faut prendre q en considération mais sans priver p de sa validité, bref une altérité diffuse, et d’autant plus diffuse qu’elle se situe à un niveau plus éloigné du niveau linéaire. Sachant le lien qui existe entre diglossie et insécurité linguistique (le sud-est du N-B étant la région de la province où cette insécurité est la plus grande, que ce soit par rapport au québécois, au français de France ou celui des autres régions acadiennes, cf. Boudreau & Dubois, 1993, 151-152, 165-166, Allard & Landry, 1998, 216), on peut se demander s’il ne faut pas chercher là une des raisons du maintien du coordonnant ben (marqueur d’altérité faible) à la fois en acadien traditionnel et en chiac dans cette population francophone en situation minoritaire.

Bibliographie

ALLARD R. & LANDRY R.

1998, « French in New Brunswick », Language in Canada, CUP, 202-225.

ANSCOMBRE J.-Cl. & DUCROT O

1977, Deux mais en français ? , Lingua, 43, 23-40.

BOUDREAU A. & DUBOIS L.

1993, J'parle pas comme les Français de France, ben c'est du français pareil, j'ai ma own p'tite langue , Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain, 19.3-4, 147-168.

CULIOLI A.

1985, Notes du Séminaire de DEA, Poitiers.

1990, Pour une Linguistique de l'Enonciation, tome 1, Ophrys.

DUCROT O. & VOGT C.

1979, De magis à mais", Revue de Linguistique Romane, 171-172, tome 43, 317-341.

ERNOUT A. & MEILLET A.

1967, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine, Klincksieck, 4e ed.

GILBERT E.

1989, « Quite, rather », Cahiers de Recherche, tome 4, 7-64.

— 1971, Grand Larousse de la Langue Française.

HUGUET E.

1925, Dictionnaire de la Langue Française du 16e s., Champion.

JOLY A

1982, But, signe de l’exception et de la restriction dans l’histoire de l’anglais », Modèles Linguistiques, IV, 2, 151-176.

LAKOFF R.

1971, « Ifs, ands, and buts about conjunction », Studies in Linguistic Semantics, 114-149

LEBLANC M.

1998, « Le comportement des mots but et mais dans le chiac de la région de Moncton au Nouveau-Brunswick », Revue du cours LN 4990, vol. 1, 21-28, Université de Moncton, Canada

MASSIGNON G.

1962, Les Parlers Français d'Acadie, Enquête linguistique, Tome 2, Klincksieck, Paris

MELANDER J.

1916, Etude sur magis et les Expressions Adversatives dans les Langues Romanes, Thèse, Upsal.

MICHIELS S.

1998, Etude Sémantique et Syntaxique du mot “bien”, Thèse, Université Libre de Bruxelles.

PERONNET L.

1989, Le Parler Acadien du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Eléments Grammaticaux et Lexicaux, Peter Lang.

PERROT M.-E.

1995, Aspects Fondamentaux du Métissage français/anglais dans le Chiac de Moncton, N-B, Canada, Thèse, Université Paris 3.

POIRIER Cl.

1994, « La langue parlée en Nouvelle-France », in MOUGEON & BENIAK (éd), Les Origines du Français Québécois, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 237-273.

RANGER G.

1998, Les Constructions Concessives en anglais, Cahiers de Recherche, Ophrys.

1993, Robert (Le), Dictionnaire Historique de la Langue Française.

ROY M.-M.

1979, Les Conjonctions « but » et « so » dans le français de Moncton, Thèse de Maîtrise, Université du Québec à Montréal.

Notes

1 Je remercie le Gouvernement canadien qui, par son soutien financier, a permis le voyage d’étude au Canada dont cet article est le prolongement. Je remercie également nos répondants G. Deléchelle et A. Magord, pour leurs remarques, nos relecteurs G. Col (Université de Rennes), J.-M. Léard (Université de Sherbrooke), M. Marquillò Larruy (Université de Poitiers) et M.-E. Perrot (Université d’Angers), sans oublier L. Péronnet (Université de Moncton) pour son aide et la chaleur de son accueil sur place, ainsi que tous nos informateurs acadiens.

2 . Comme nous le fait très justement remarquer M.-E. Perrot, la situation, de par sa complexité et ses innombrables variantes individuelles, ne se laisse appréhender qu’en termes de continuum. La présentation dichotomique que nous en donnons ne vise qu’à accentuer les pôles les plus représentatifs.

3 . - Archaïsmes : pronom démonstratif c’tia/celui(ex. 1), prononciation /we/ devant r (aouer/avoir, ex. 1), auxiliaire avoir au passé composé et non pas être (i a passé/il est passé, ex. 22), désinences verbales telles i l’appeliont/ils l’appelaient (ex. 22), i avont peur/elles ont peur (ex. 35), etc...

4 . Nous ne disons pas « anglais », car nous considérons comme M.-M. Roy (1979, 10) que but dans cette partie de l’Acadie est une conjonction française, ne serait ce que parce qu’elle n’est pas balisée par des pauses et aussi de par la date ancienne de son intégration. C'est parce que but est intégré depuis longtemps au français local que nous pourrons soutenir l’hypothèse qu’il peut former un micro-système avec les autres conjonctions.

5 . L'espagnol possède bien pero/sino/mas, le polonais a/ale/lecz, et le vietnamien chu/nhung/mà.

6 . En effet, nous n’en trouvons pas dans le corpus d’acadien traditionnel dont nous disposions, si ce n’est deux occurrences de and au sein d’une alternance de langue affectant tout un groupe : aie tout le temps ta main pour qu' i [le crapaud] saute dedans / pis toutt ça / 'back and forth' / (Zoël, 16) et a était hors de ielle-même / a pouais pas comprende ça / a prenait des 'weak turn and everything'(Christine, 6). Pour ce qui est du chiac Marie-Eve Perrot (1995, 250) note que and et or ne sont pas empruntés à l’anglais, le chiac gardant pi et ou.

7 . A noter que l’invariant de ben proposé est différent de celui que A. Culioli donne de bien (1990, 135 sqq), mais n’oublions pas qu’il s’agit de ben et pas de bien, d’un emploi coordinatif et non pas adverbial, et d’acadien et non de français standard.

8 . J.-M. Léard nous fait remarquer que, hormis une formule du genre je peux toujours ben pas y aller seul, la combinaison ben pas est à peu près exclue au Québec, où elle serait remplacée par pas gros ou pas ben ben.

9 . On pense à l’apparition en français du ne explétif devant proposition finie il est bien plus smart que nous ne le sommes, qui montre bien que la négation est inhérente à la comparaison inégalitaire ; au fait que notre mais adversatif vient du latin magis, comparatif d’inégalité (de supériorité), si bien qu’on est passé diachroniquement de l’inégalité à l’adversativité, forme de négation ; on pense enfin à toutes ces langues qui, ne possédant pas de marquage morphologique de la comparaison inégalitaire, ont recours à la juxtaposition d'une assertion positive et d'une assertion négative, et exprimeraient il est plus smart que nous en disant il est smart, nous ne sommes pas smart (à partir de Small, 1924, in Ducrot & Vogt, 1979, 324).

10 . D’autres emplois de ben pourraient être ramenés à notre invariant, que nous n’aurons pas la place de développer dans cet article qui n’est pas consacré qu’à ben, par exemple peut-être ben (abordé lors de la discussion de l’exemple 32), il faut ben etc...

11 . Ben, sans mettre fin à l’alternative c’est-à-dire au parcours sur les deux valeurs I et E, permet à partir de I renforcé (position décrochée par rapport au plan de validation du domaine et donnant accès aussi bien à I qu’à E) de pondérer un changement de zone (de I renforcé vers I) plutôt qu’un autre (de I renforcé vers E).

12 . Même si ce discours indirect n’est pas une reproduction textuelle des propos de Charline mais la version caricaturale que Rickie en donne, ce qui fait évidemment partie du jeu polyphonique : on ne sait plus si on affaire à une reprise hyperbolique des dires de So’ ou à celle d’un co-énonciateur fictif S1 servant de repoussoir.

13 . Néanmoins, ne perdons pas de vue la nature du corpus : le corpus Péronnet 85 comprend des enregistrements de personnes qui racontent des contes et légendes. Il s’agit donc exclusivement de monologues, ce qui constitue un type d’énonciation bien particulier, pour ne pas dire limitatif, et rien ne peut être présumé de ce que l’on aurait trouvé si le corpus avait relevé d’un plan d’énonciation avec interlocution non-simulée.

14 . Dans le corpus chiac de M.-E. Perrot, constitué à Moncton en 1991 à partir de jeunes entre 16 et 18 ans, et que nous n’avons pas pu exploiter faute de place, but a remplacé mais. De même dans le corpus constitué par M. Leblanc, au sujet duquel l’auteur indique que les jeunes Monctoniens entre 20 et 23 ans n’emploient presque plus mais (1998, 21).

15 . Et encore s’agit-il chez Louise L. non pas du coordonnant adversatif mais mais d’un subordonnant mais que + subjonctif (également connu au Québec) ayant un sens non pas adversatif mais temporel (lorsque/dès que), que nous ne pourrons pas aborder ici.

16 . Nous dirons que deux propriétés sont contradictoires si, pour un So donné, elles ne peuvent pas être validées en même temps, ni invalidées en même temps, c’est-à-dire que l'une est validée et l'autre invalidée.

17 . On pense à l’étymologie de but : but vient du vieil anglais butan, préposition formée de by (au sens de near, indiquant la proximité) et de utan (= out). Autrement dit q est proche de p (rôle de by) mais est aussi exclu de la sphère de p (rôle de utan) et donc en relation d’altérité avec lui.

18 . M.-E. Perrot (1995, 232, 248) fait cette intéressante remarque généralisante : les marqueurs chiac d’origine anglaise ont une dimension argumentative, à la différence des français, ce qui lui permet d’expliquer les alternances nobody/personne, some/tcheque, ever/déjà, pas yet/pas encore...

19 . A noter que le latin magis, adverbe comparatif à l’origine de mais, a évolué de son sens strictement comparatif (plus, davantage) à un sens comparatif-qualitatif qui fut d’abord un sens adversatif de rectification (Melander, 1916, 16, 23, 30), avec pour p une assertion négative (Ducrot & Vogt, 1979, 318). Autrement dit le sens excluant qu’a mais en chiac fut le premier sens de mais.